それは「怒り」ではなく、悔しい、辛いという感情なのかもしれません

発達障害のある子どもの中には、言語発達の遅れや感情のコントロールの未熟さといった特性があることはずいぶん知られてきたと思います。幼少期から小学校高学年に至る年齢の子の保護者から「些細なことでカッとなる」という相談はとても多いのですが、実は感情の分化が未熟だという背景があるのです。

本当は「悔しい」「辛い」という感情でも上手く表現できず、怒りとして表現してしまうのです。場合によっては「疲労」でさえ上手く伝えられず、「怒り」として表現する場合もあります。そして、その怒りの表現方法は時に激しく、周囲を困らせてしまうことも少なくありません。

例えば、自分の思った通りに事が運ばないといった時に、物を投げたり、叩いたり、蹴ったりといった攻撃的な行動に出ることがあります。このような行動は、学校や公共の場でも目立ちやすく、周囲からも注目されることが多いため保護者としても対応に困ります。

怒りの感情を適切に表現する「アンガーマネジメント」をスキルとして学ぶ

現在、「怒り」と向き合っていく方法のひとつとして用いられているのが「アンガーマネジメント」です。アンガーマネジメントとは、感情をコントロールし、「怒り」を適切に表現するためのスキルです。

勘違いしないでいただきたいのは、アンガーマネジメントは「怒らないようにすること」ではないということです。怒りは、私たちが自分を守るためにとても重要で本能的な第一次感情なのです。

しかし、感情に任せて怒りを爆発させてしまうと、自分自身や周囲を傷つけてしまうことにもなりかねないため、日常の社会生活の中ではコントロールが必要になります。アンガーマネジメントは、怒りの感情を理解し、適切に表現することで、社会生活において、より良い人間関係を築くための方法になります。

「怒り」のレベルを「見える化」してアンガーマネジメントを

では、発達障害の子にどのようにアンガーマネジメントを子どもに教えればいいのでしょうか? 具体的に説明していきます。ご家庭でする場合はご家族で保護者も一緒にやることが効果的です。

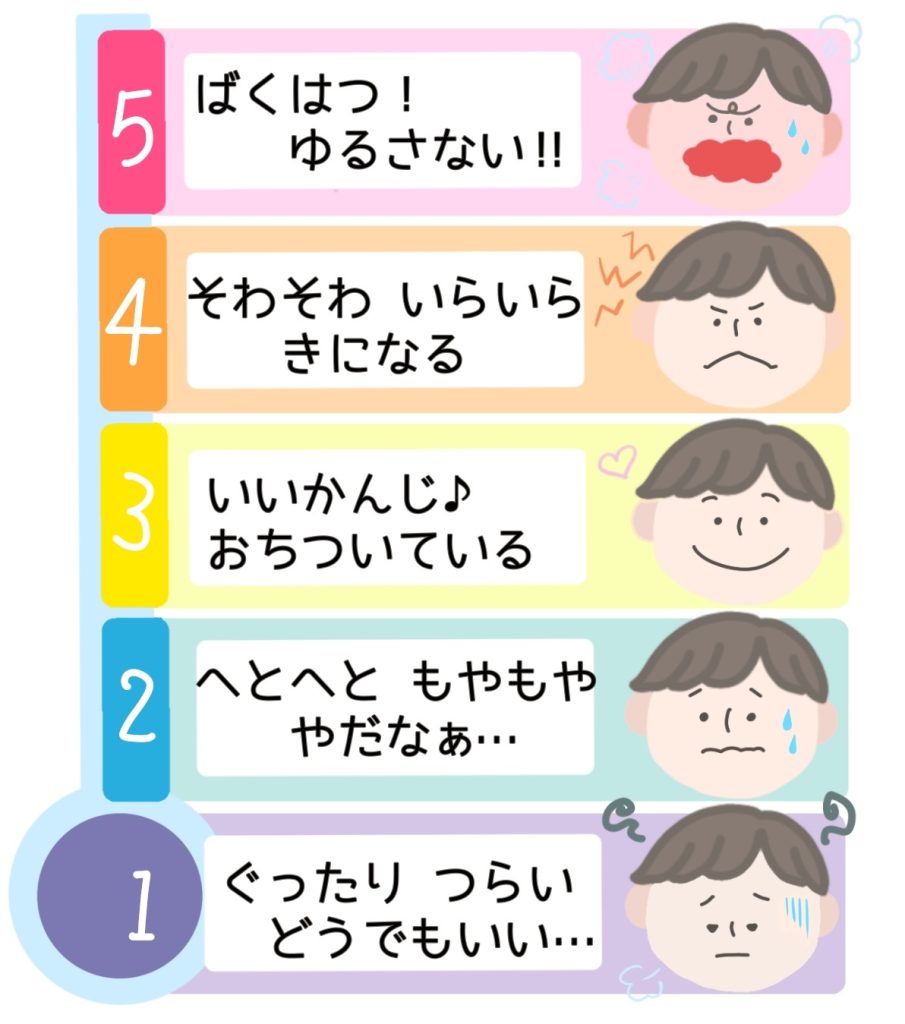

怒りのレベルを「見える化」する子どもにとって、自分の感情を理解するのは難しいことです。そこで、怒りの程度を視覚的に表す「怒りのスケール」を使うのはおすすめです。 以下に例を示します。

このように段階的に怒りのレベルを表現することで、子どもは自分の感情を客観的に見られるようになります。

怒りのスケールは、本人に自分の怒りをまず数値化してもらいます。 そのときに表情カードも一緒に使う場合もあります。

「〇〇くんにいきなり押されたらどれくらいムカつく?」

「じゃあ、あなたにとってムカつくのはどんなこと?」

のように自分の怒りの基準を出します。

自分の怒りの表情も数値と併せ、自分の怒りの表情と自分の沸点の大体の基準を作成します。 今の自分のイラつきは4だから、この場所から離れよう、などです。

これは保護者が家庭で用いることも有効です。子どもに怒りを伝える際に「今、ママ(パパ)は2の感情です。なぜなら・・」と説明することに用いると子どもが理解しやすくなります。

怒りを感じたらその場を離れ、クールダウンできる環境に移動する

感覚に過敏さがある子どもの場合、周囲の音や光、人の多さなどにより、自分の感覚が閾値を超えると、怒りを感じやすくなることがあります。

その場合には、いったんその場を離れて、静かな場所で落ち着く時間を取るようにしましょう。視覚や聴覚などの感覚情報を遮断することで、冷静さを取り戻しやすくなります。

家庭では、保護者が自分の怒りを鎮めるためにその場から離れ、気持ちを切り替える見本を見せることです。「パパ(ママ)は気持ちを落ち着けてくるね」と伝えることで、子どもが真似しやすくなります。

自分の気持ちを言葉で伝える練習をする

子どもが冷静になったら、怒りの理由を聞いてみましょう。もしかしたら「怒り」を表現することではない場合があります。その場合には「〇〇されたから悲しかった」「〇〇が辛かった」のように、感情のラベリングをしてあげましょう。

最初はうまく伝えられなくても、繰り返し練習することで、少しずつ自分の気持ちを表現できるようになっていきます。

アンガーマネジメントは怒らないようにすることではありません

実は、アンガーマネジメントが広がり始めたころ「アンガーマネジメント=怒らないようにすること」という誤解が広まり、逆に問題になったケースがあります。

ある学校のクラスに、発達障害の子で癇癪を起こしてしまう子が在籍していたのですが、周囲の子からも距離を取られるようになってしまったため、担任が「アンガーマネジメント」を取り入れました。その際に「アンガーマネジメント=怒らないようにすること」と教えてしまったために「怒ること=悪いこと」のように生徒が受け取ってしまいました。

その結果、クラスの子が、その障害のある子をわざと怒らせ「アンガーマネジメントができていない」とからかうようになってしまい、先生が伝えたことが逆効果になってしまったケースがありました。

「怒り」は自分を守るために必要な感情です。健全な怒りについての表現方法を学ぶことは、子ども自身の精神的な健康のためにも、アンガーマネジメントを正しく理解し、適切に用いることが重要です。

自分自身を傷つけないためにも、自分の感情を理解し、適切に表現できるようになれば、周囲とのトラブルを減らすことができます。

こちらの記事もおすすめ

記事監修

YouTubeで「子どもの対応おたすけチャンネルMamma mia」を配信中