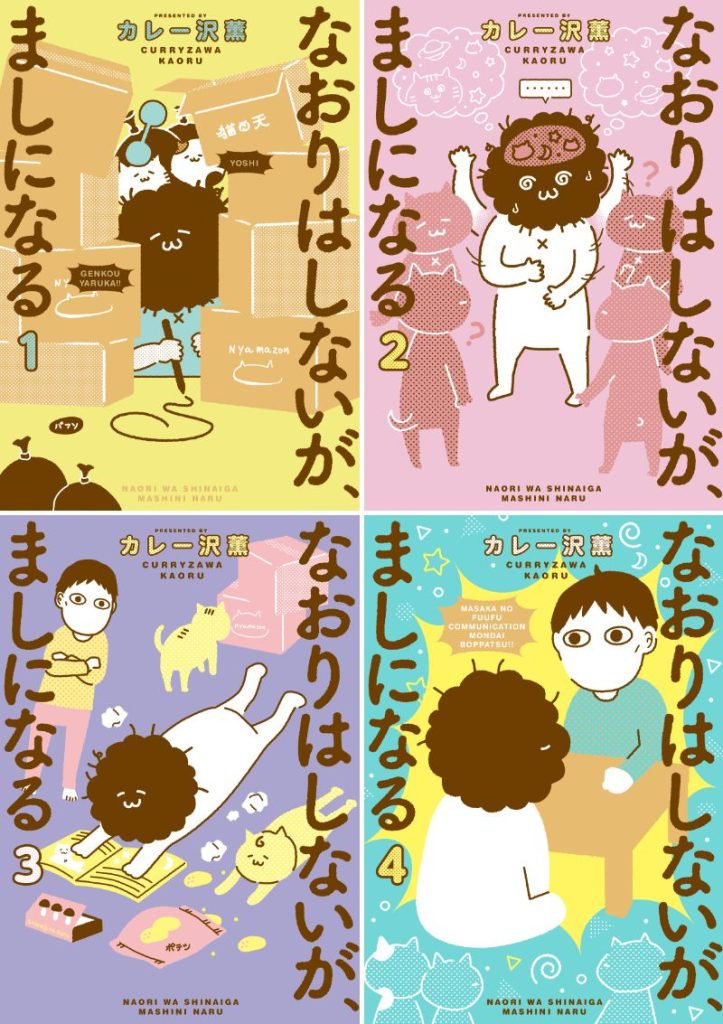

自身の発達障害診断から現在までを描く、『なおりはしないが、ましになる』

ーー『なおりはしないが、ましになる』は、カレー沢さんご自身の体験をもとに描かれたコミックエッセイですが、出版のきっかけは何だったのでしょうか?

(カレー沢さん:※以下敬称略)

私は9年近く、会社員と漫画家を兼業していましたが、ある時会社を辞めて、専業の漫画家として在宅で仕事をしていくことになりました。ところが、会社を辞めたにも関わらず仕事がはかどらなくて、すぐに脱線してしまう自分に違和感を感じていました。

そんな中、編集者の知り合いの方に発達障害の方がいると聞き、「もしかして自分も発達障害なのでは」という気持ちが大きくなっていったんです。そうして編集者の紹介で「大人の発達障害」を診てくれる病院に通院し、検査を受けるところからの体験を漫画にしていくことになりました。

ーー『なおりはしないが、ましになる』は、ご自身の発達障害の診断から現在の生活までを描いたコミックエッセイですが、まず「発達障害についてこれだけは最初に伝えたい!」というポイントがあれば教えてください。

(カレー沢:) 今、発達障害は広く知られるようになりましたが、ポジティブな理解は進んでいないように思います。

でも、実際に発達障害の特性によって迷惑をかけてしまっているのも事実だと思うので、私は発達障害のイメージについて、「誤解だ」とは思っていないのです。

しかし、発達障害だからといって、何でも発達障害のせいにして開き直ってしまってはいけないと思っています。当事者自身も発達障害について偏見を持ってしまいがちですが、「健常」と「発達」の間に明確な線引きはなく、グラデーションがあるものだと考えています。

私はADHDグレーと診断されましたが、特性と性格の違いが自分でもわからないことが多く、診断後も「怠けではないか」と自問することがあります。そのため、診断は専門家に任せるべきで、素人判断は避けるべきだということは伝えたいです。

ーー今、発達障害に関する本がたくさんある中で、この本ならではの「強み」や「特徴」は何だと思いますか?

(カレー沢:) やはり、この本の強みは筆者自身が当事者であることだと思います。実体験や具体的なエピソードが多く、発達障害がある人の頭の中を描いたりしているので、そこが特徴かなと思います。

ーーすでに読んだ方から届いた感想や反響の中で、特に印象に残っているものがあれば教えてください。

(カレー沢:) 私が通院している病院では、月に1回、大人の発達障害の人々が集まって、小集団で話をするリハビリテーションプログラムが開催されています。その場で、「本を読んだよ」と声をかけてもらうことが増えました。また、この本がきっかけで病院に行ったという話も聞き、反響の大きさを感じています。

発達障害の特性とどう向き合う?

ーーADHDグレーの診断を受けるまで、ご自身ではどんな「違和感」や「困りごと」がありましたか?

今思えば「これもそうだったのか」と気づいたことがあれば教えてください。

(カレー沢:) 私は診断前から自覚があったつもりでしたが、振り返ると、できていないことがたくさんあったと気づきました。特に、ADHDで「仕事に集中できない」ことよりも、人間関係で迷惑をかけていたということに気づいてしまい、辛くなりました。

ADHDの診断は、自分の生き方がうまくいかない理由がわかってホッとする一方で、自分の行動と向き合うことになるので、落ち込みます。そして人と接することが怖くなり、人付き合いを回避し、しゃべらなくなってしまう…そういう悪循環で、人間関係がうまくいかなくなっているように思います。

ADHDの特性である、忘れ物が多い、集中できないということよりも、人間関係の問題のほうが深刻な困りごとだと感じています。

ーー診断を受けたことで、生活や考え方はどのように変わりましたか?

診断後に「一番ラクになったこと」「逆にしんどくなったこと」はありますか?

(カレー沢:) 診断により困りごとの原因がわかったので、いろいろなことに関するハードルが下がったと感じています。例えば、片付けが得意になれないのは「しょうがない」というように。

ただ、「特性のせいにしすぎていないか」という葛藤もあります。それでも、今の自分をそこまで否定しなくてもよくなったので、楽になったと感じています。

ーーカレー沢さんご自身が、周囲の理解や家族との関係で気をつけていることがあれば教えてください。

(カレー沢:) 診断名だけ言われても、相手に偏見を与えたり困らせたりしてしまうだけなので、「どうしてほしいのか」を伝えなければいけないと思っています。

ただ、私は「どうしてほしいのか」という自分の気持ちを相手に伝える能力が低いので、難しいところです。漫画だと特定の相手がいないので描きやすいのですが、特定の相手の気持ちを考えながら伝えるのが苦手なのです。

ーーパートナー(ご主人)との関係についても本の中で描かれていますが、「これは助けになった」と感じた対応や言葉があれば教えてください。

(カレー沢:) 夫との関係改善のために、一緒にいる時間を増やしたことはよかったなと感じています。夕飯を一緒に食べたり、週一回一緒に買い物に行ったりするようになったのですが、そうやって一緒にいる時間が長くなると、どうでもいい話などもするようになりますし、会話が増えました。

コミュニケーションは「慣れ」だと思うので、何回も話すことで、話す内容が広がってきたと思います。つい自分の頭の中で、「相手も自分と同じように考えているだろう」と思ってしまうので、相手の話を聞くのは大事だと思いました。

ーーご自身の体験をふまえて、「発達障害はなおらない。でも“まし”にはできる」と思えた瞬間で一番印象的なエピソードを教えてください。

(カレー沢:) 特性上、どうしても難しいことはあるため、自分が変わるのは辛くなりがちです。ですから、環境ややり方を変えてみるのがいいのではないかと思います。

例えば、私は会社員から漫画家に転向したら、精神的負担が全然違ったんです。私は人と協力して何かをやるより、漫画を描くことのほうが楽なので。「今の自分を特性上、ハードな状況に置いていないか?」と考えてみるのは大事だと思います。

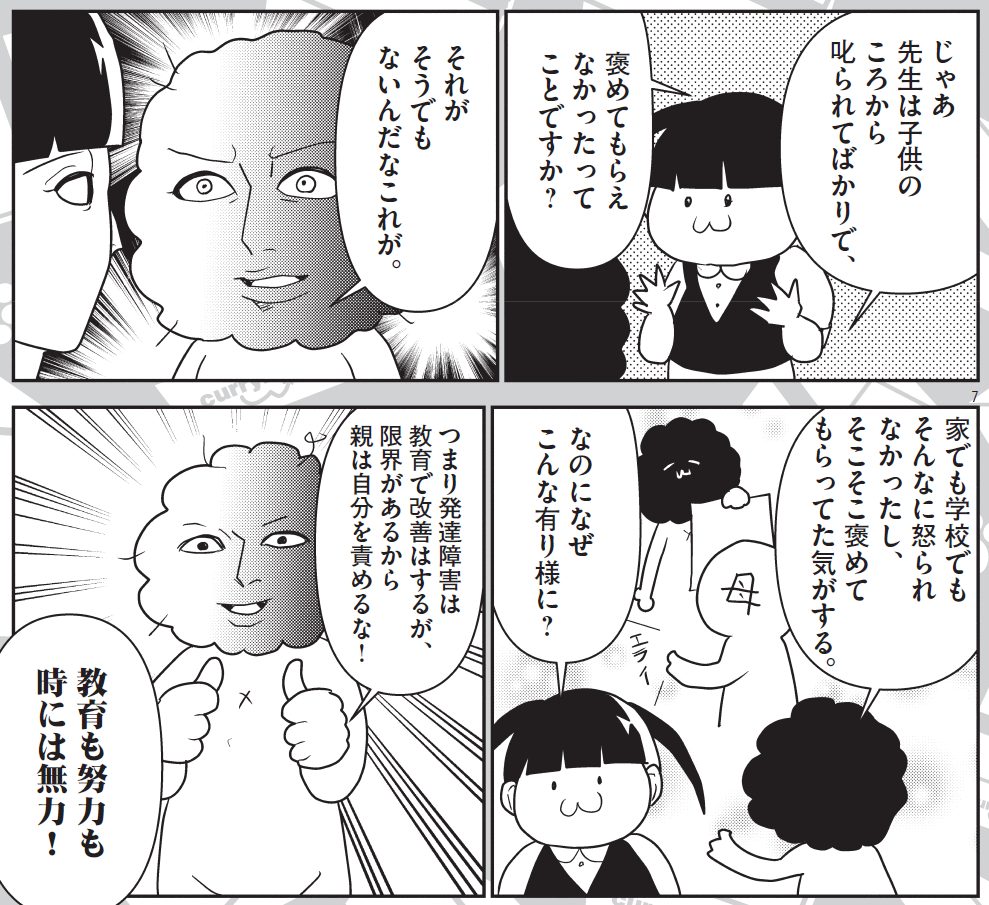

子育て中の親御さんに伝えたい、発達障害がある子どもの接し方

ーー私(記者S)の息子は自閉症なのですが、正直、息子の考えていることやどうしてほしいのかが、よくわからないことが多いです。

カレー沢さんは子ども時代、親御さんにこうしてほしかった、こんな言葉がけをしてほしかったというようなことはありますか?

(カレー沢:) 子ども時代の私は、「マイワールド」というか、自分の世界が本当にある子どもでした。ですから、母親にもその楽しさを伝えたいと思っていたのですが、母親からしたら、わけのわからない話を聞かされて不安になっていたと思います。

でも、こちらはただ「楽しい話を聞いてほしい」という気持ちでしかないので、お子さんがそういう話をしていたら、ぜひ聞いてあげてほしいなと思います。

(カレー沢:) そして、私も子どものころはかんしゃくがありました。それは自分の「こうしてほしい」という要求を通したい気持ちの表れでしたが、母は絶対に折れない人だったので、子ども心に「この人は絶対に折れないな」と思ってしまうと、気持ちを伝えることを諦めてしまうんです。

それによって、「自分の気持ちを他人にわかってもらおう」という気持ちがなくなってしまい、「やりたいことは誰にも相談せずにやればいい」と思うようになってしまった気がします。その結果、夫にも「何を考えているかわからない」と言われるようになってしまった私がいます。

しかし、私の場合は大人になって、コラムなどを書くようになり、自分の気持ちを人に伝えられるようになりました。もしかしたらお子さんも、「相手の気持ちを考えながら伝える」のは苦手でも、自分の気持ちを書くだけならできるかもしれません。

「お母さんに、考えていることを教えて」と言うよりも、SNS、ブログ、作文などで、ただ思っていることを書いてもらうといいかもしれないと思いました。

ーー発達障害を、「なおらないけれど、ましにできる」ために、子どもにも大人にも共通する考え方や工夫があるとしたら、それはどんなことだと思いますか?

(カレー沢:) 子どもの場合は、発達障害の自覚がない場合も多いかもしれません。ただ、自覚させるのがいいことなのかわからないと私は思います。自覚してしまうとやはり委縮してしまうので、自覚がないほうがものおじせずいろいろやれるのではないかと思います。

そう考えると、子どものときから対策バッチリにしなくてもいいのではないかと思うのです。要は、子どもが困っているかどうかが大事であり、もし子どもが困っていたら手を差し伸べるけれど、その対策がストレスにならないようにしたほうがいいのではないかなと思います。

ーー「なおりはしないが、ましになる」というタイトルに、救われる親御さんは多いと思います。

HugKumの読者=子育て中の方々に、あらためて一言メッセージをいただけますか?

(カレー沢:) 私も大人になって、子どものときのことを振り返るようになったのですが、きっと親御さんとしては、「なんで親の気持ちをわかってくれないの」と思うことがあると思うのです。でも、みんなが20代くらいでわかることが、30、40代でわかるという具合に、10年遅いペースを理解してもらえたらなと思います。

それでも、いつかはわかってくれると思います。子どものときにはなかなかわからないと割り切ってください。本当にゆっくりでも成長していくので、気長に見ていっていただけたらいいなと思います。

お話を伺ったのは・・・

1982年生まれ。漫画家、コラムニスト。2009年『クレムリン』で漫画家デビュー。漫画に『アンモラル・カスタマイズZ』『きみにかわれるまえに』『なおりはしないが、ましになる』、エッセイに『負ける技術』『ブスの本懐』『ひきこもりグルメ紀行』『オタクのたのしい創作論』『ひきこもり処世術』など多数。30代からの終活漫画『ひとりでしにたい』で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。同作は、2025年6月21日からNHK総合テレビにてドラマ放映がスタート(毎週土曜 夜10:00〜10:45、全6回 )。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/佐藤麻貴