「数が苦手」なのは「算数障害」という特性があることを自覚したのは成人してからだったという本田さん。算数・数学はまるでダメでも、中・高校では、国語と英語が得意だったことで劣等感を抱かずに過ごせました。社会人となり、結婚して母になった本田さんは…

目次

短大を卒業して就職。職場結婚した夫も気づかなかった算数障害

――高校卒業後は商業系の短大に進まれたとのことですが、その後、就職はどうされましたか?算数障害で困ったことはありましたか?

人と話すのが好きだったので、営業の仕事を選びました。車を販売する会社に就職したんです。会社員の頃は、算数障害があるために仕事上で困ったことはなかったですね。お金に関することは経理の担当者がやってくれますし。パソコンを使って事務処理している私に、算数障害があるとは誰も気づいていなかったと思います。仕事で知り合って結婚した夫ですら、私の算数障害に気づいていなかったのですから。

どっちが安い肉?計量スプーンが使えない…結婚してから苦労したのは買い物と料理

――日常生活の中ではいかがでしたか?失敗や苦手に思ったことはありますか?

400g2000円と100g300円の牛肉はどっちが安いのかがわからない

結婚してからは、料理に関しての困りごとや失敗が目立ちましたね。まず、材料を買う時点で、わからないことだらけでした。例えば400gで2000円の牛肉と、100gで300円の牛肉、どちらが安いのかがわかりません。消費税がいくらになるかもわかりません。

2人分のレシピをどうやって3人分にするの?

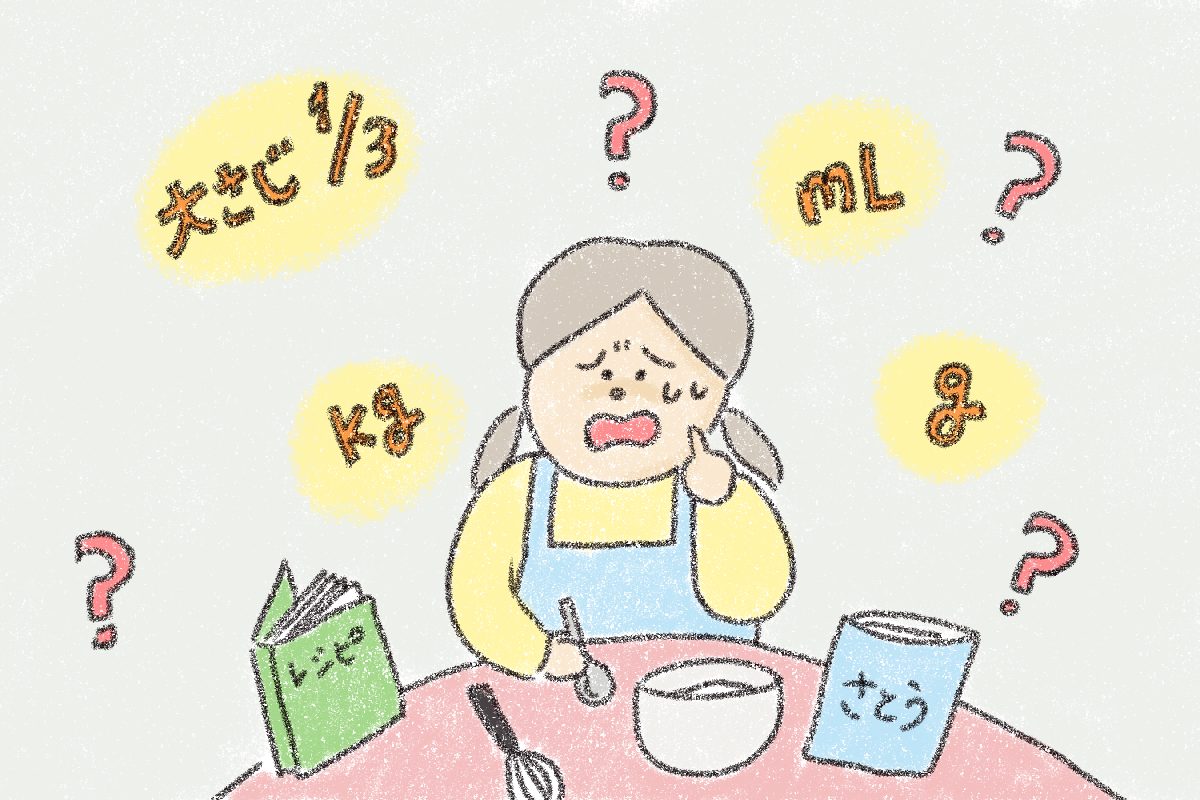

また、いざ調理となると、食材や調味料の計算がお手上げになります。特に、調味料なんて大さじ1/3とか小さじ1/2とか書かれているじゃないですか。計量スプーンで1/3や1/2を量るのって難しくないですか?どこにもそれを示す線はないですよね。2人用のレシピで3人用を作るとなると、全くどうにもなりません。数値を正しく置き換えられないのです。

実家にいた頃、クッキーを作ったことがあったのですが、量を間違えたことで、とんでもない数のクッキーができ上がる羽目に。レシピ本で確認して買い物に行ったのに、見当違いの量の材料を買ってしまったんですね。単位がわかっていなかったのか、それが多すぎることに気づかなかったようです。作っている最中に母親から「絶対おかしいよ、その量」と言われても、大量のバターを溶かしながらおかしいことに気づかない。「だって、レシピ通りだよ!」と。数だけでなく量の概念にも問題があったようです。

息子たちの誕生日が覚えられず、病院で問診票を書くたびにオロオロ

うちには3人の息子がいるのですが、上の2人の小学生は、ポケモンのカードゲームで遊ぶなかで、面倒な計算をいとも簡単にこなしています。バトル系のゲームは、相手や自分の攻撃力や体力などを数値化したポイントを操りながらゲームを進めるのですが、子どもたちの方が私より断然計算が速く、とてもゲームに混ざれそうにありません。小学2年生の下の子が桁の多い計算を瞬時にやってのけるのを見ていると、遊びながら経験値を高めているのだなあと感じます。

私の場合、数に関する困りごとは、経験を重ねて自分なりの対処法を見つけ、なんとか解消しているといったところです。例えば、子どもの病院を受診した際に、問診票に生年月日を書かなければならないですよね。いまだに子どもの生まれ年とかがわからなくなります。覚えられないんですよ。でも、今年が何年で、そこから子どもの年齢を引くのを筆算で計算して、誕生日が来ているか来ていないか、などで生まれ年を割り出すわけです。時間はかかりますけどね。

経験を重ねることで自分なりの対処法を見つけられるようになったが…

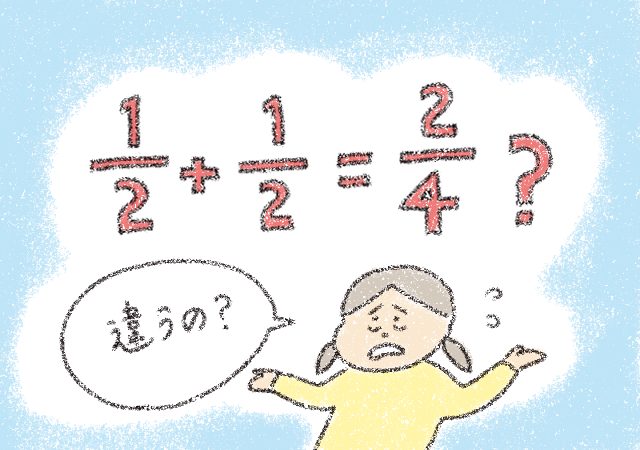

そもそも、私は分数の概念が理解できていません。1/2と1/2を足したら、2/4になると感じてしまうんです。小学生の頃、算数の授業で分数の計算が出てくると、毎回、ホールのケーキを切った絵を描いて考えていました。けれども分母の違う足し算だと、ケーキでは表せないのでお手上げに。今でも、分数や小数の計算は難しいです。そもそも、1/3、1/30、1/300と、分母の桁が大きくなっているのに、数は逆に小さくなっていくということ自体、意味がわからなくなります。

そんな私ですけど、経験を重ねることで自分なりの対処法を見つけられるというか、わからないままでもやり過ごせるというか、家族のために食事を作ることは、できるようになっているわけです。主婦歴10年を超え、家事における困りごとは徐々に減っていきました。

――経験を重ねて、困りごとを克服されていったということでしょうか?

そうですね。算数障害自体はあるのだと思いますが、困ることは減りました。経験と言えば、数の概念を理解することや計算ができるようになるには、通常であれば、経験というか、慣れることで理解が深まったり計算できるようになったりするのだと思います。その「慣れ」が、私の場合、著しく時間がかかるみたいで。

一般に向けた「算数障害」についての本がほとんどないことに発奮して電子書籍を刊行

――ご自身の体験を綴られた本を出されたのは、何がきっかけだったのでしょうか?

一昨年、算数障害について調べていたときに、算数障害について書かれた一般向けの書籍がほとんどないことに気づいて……。指導者向けの書籍はあるけれど、一般読者向けに当事者が書いている書籍が見当たらなかったんです。

どんなことに困っているのか、数字がどんな風に思えるのか、計算がどうして難しいと感じるのか、世の中の人に全然伝わっていないと感じて……。「だったら自分が書こう!」って思ったんですよね。もともと、本を読むのも文章を書くのも好きでしたから、トライしてみようと。

そこで、企画書を作っていくつかの出版社に売り込みに行ったのですが、算数障害自体がまだ世の中に知られていないとのことで、なかなか企画書が通らなくて。結局、電子書籍で出してしまう方が早いなと思って、その形で出版することにしました。当事者の方や、お子さんが算数障害の方が、たくさん共感コメントを寄せてくださってうれしく思っています。

電子書籍がきっかけで、子ども向けの算数が苦手にならないための本作りに携わることに

--また、子ども向けの算数の本の編集協力をされていますがそれはどういういきさつからだったのですか?

その後、企画書を持ち込んだ出版社のひとつから、「一般読者向けの算数の教育本を出すので、ぜひ編集に協力してほしい」という依頼があったんです。

そして、算数が苦手な立場から、算数が苦手にならないための本作りに携わるということに。監修の先生によれば、算数は「数字が別の何かを表していること」の理解が土台になるので、小1の内容がいちばん難しいのだそうです。

自身が算数障害であることをカミングアウトして本を書いたことによって、こうした機会が得られたのだと思いますが、うれしいことですね。本を作る段階で、私が読んでわかりにくいと思われる箇所を指摘させていただいて、どうすればわかりやすくなるかを一緒に考えさせていただきました。少しでも、算数を苦手とする子の手助けになるとよいなと思います。

子どもが算数障害だったら親はどう関わるべき?

――子どもが算数障害かも?と思ったとき、親はどう対処すべきなのでしょう?

算数障害があっても、経験を重ねて徐々にわかるようになることもあると知っておいていただきたいです。ただし、それは、教科書や問題集を使って繰り返し問題を解けばよいということではありません。生活体験や遊びの中で、数や量に触れる機会を重ねることで、数や量の概念が身についていくのだと、自分の体験を通してそう思えます。

算数障害があるなしに限らず、例えば一緒に料理を作れば、自然に数を数えたり材料を量ったりする機会が増えて、量と数値が結びついていくと思いますし、双六のような遊びも、サイコロの目の数を読んで、マス目を数えながらコマを進めることで、数の概念が身についていくと思います。

「どうしてこんな簡単なことがわからないの?」とは絶対言わないで

まずお願いしたいのは、「どうしてこんな簡単なことがわからないの?」と聞かないであげてほしいということです。それは、走るのが苦手な子に「どうして速く走れないの?」と言ったり、近視の子に「眼鏡を使わずに黒板の字を書き写しなさい」と言ったりするのと同じことです。「算数ができない」ということに劣等感を持たせないようにしてほしいですね。他のことにも自信をなくしてしまって、自己否定に繋がる恐れもあります。得意や好きなことをどんどん伸ばして、自己肯定感を高めてあげてください。そうすれば、困難にも立ち向かえる強さを持って生きていけると思います。

得意があれば苦手があっても楽しく生きていけるはず。子どもの凸凹を無理に平らにしようとしない子育てを心がけています

――最後に、本田さんの子育てで、心がけていることを教えてください

そうですね、「子どもの凸凹を、無理に平らにしようとしない」ということですね。子どもの苦手に気づいたとき、親としてはその苦手をなくしてあげたくて、どうしてもそれを引っ張り上げようとしがちですよね。でも、私自身に凸凹があったので、それはしたくないなって思うんですよ。

苦手感が強くなると、その苦手なことで評価されている気がして、自分が否定されているように感じてしまうんです。今の時代、好きなことがあるというだけでも、けっこう幸せなことだと思うんですよね。だから、それを思いっきり尖らせてあげたいって思います。そうすると、苦手なことも、後になってから必要にかられて、大人に言われなくても自分でなんとかしようとすると思うんです。

例えば、我が家の次男はサッカーが大好き。サッカーを見るのもやるのもとことんやらせています。机に向かうよりも体を動かす方が好きなのですが、サッカーも戦略を考えてノートに記録することはやっていますね。将来的には海外でプレイしたいと思っているようなので、そうなると英語も頑張っておかないとなあ…と自分でも思っているようです。

息子たちには「好き」を追求してほしい

自分でやる気にならないと、いくら大人が何かをやらせようとしても、気持ちがついていかないですよね。だから、とにかく「好き」を追求させています。長男の場合は、お城に興味を持てば、実際に家族で見に行ったり、鳥が好きだと言えば、毎週末のようにいろんな鳥を見に行ったり。今3歳の三男は、これから「好き」がいろいろ出てくると思うので、めいっぱい追求させてあげたいと思います。そうしているうちに、「好き」がどんどん得意なことにもなっていくと思うんですよね。得意があれば、苦手があっても楽しく生きていけると信じています。

小1から算数につまずいて…。本田さんの子どもの頃の苦労談はこちらから

取材・構成/仲尾匡代 イラスト/MAI TANAKA

教えてくれたのは

小学1年生から算数の理解が困難になり、算数のどこがわからないのかがわからない状態が続く。成人してからそれが「算数障害」という特性であることを認識。2024年、SNSでの登録で、ロボットでないことを証明するための数字の問題でつまずいたことをきっかけに、「算数障害」を理解を促すために電子書籍『算数障害の人が見ている世界』をAmazon Kindleで刊行。文章を書くのが好きで、「算数障害」について以外にも、SNSなどで日々発信をつづけている。算数障害の当事者の観点から内容構成に協力をした『たのしい!算数のおはなし』(山本良和・監修/高橋書店)が2025年4月に刊行された。小学生2人と3歳の子どもがいる3児の母。