目次

宝石に興味を持ったきっかけは、おもちゃ売り場のネックレス

―美咲さんが宝石や鉱物に興味を持ったきっかけがあれば教えてください。

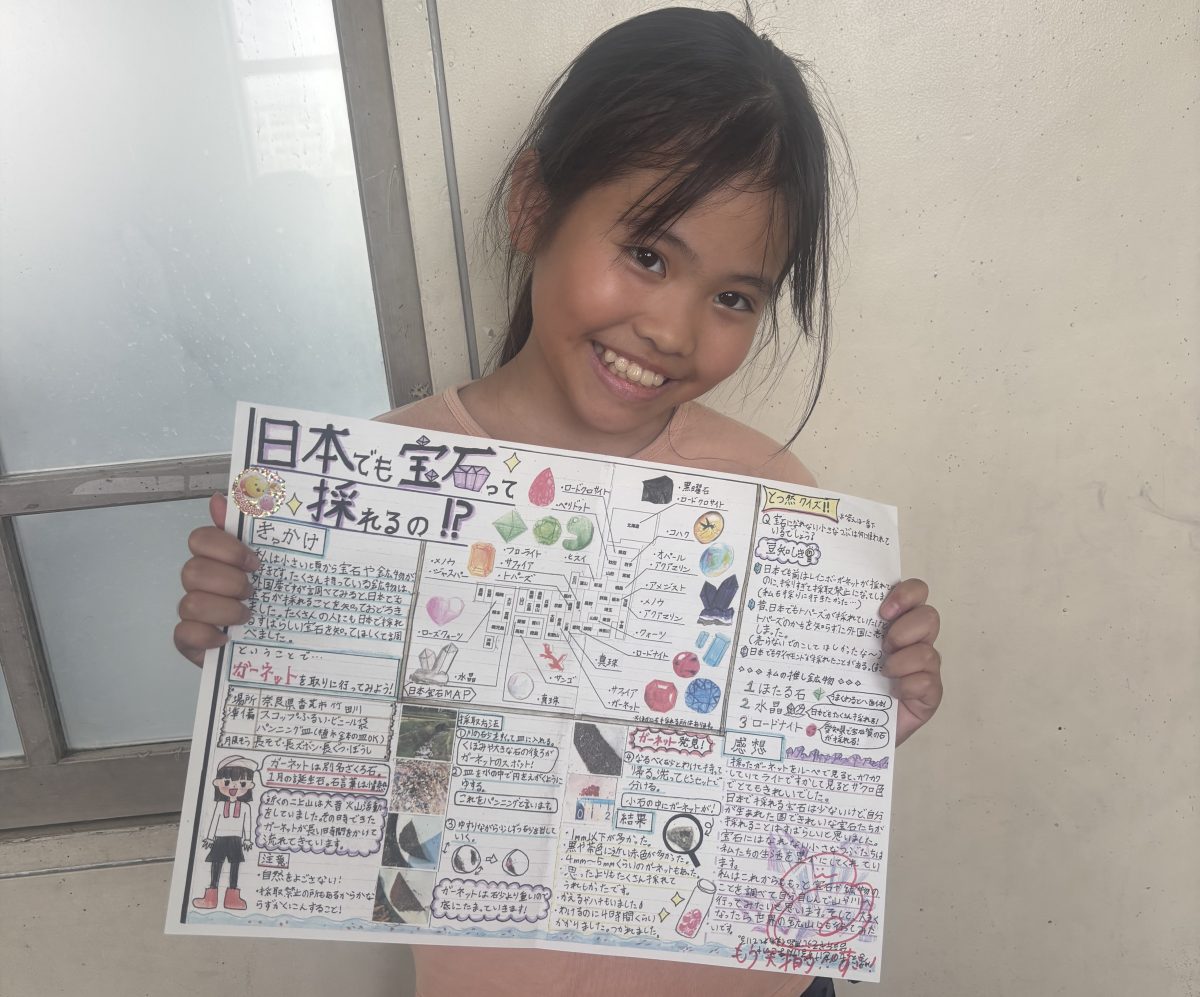

美咲さん おもちゃ売り場できれいだな〜と思って見ていたネックレスやブレスレットが、実は本物ではないことを知って「本物の宝石はどんなものなんだろう?」と興味を持ったことがきっかけです。

―自学ノートに、美咲さんが持っている鉱物は外国産と書いてありましたが、どのように集めているのですか?

美咲さん 外国産の鉱物は、ミネラルマルシェという石のイベントに出かけたときに買いました。ミネラルマルシェは、天然石・鉱物・隕石・化石などを実際に見て、触ることができます。近くで開催されるものだけでなく、お母さんに頼んで少し遠い場所へ連れて行ってもらったこともあります。

「宝石を採りに行きたい!」家族へのプレゼンを経て奈良県へ

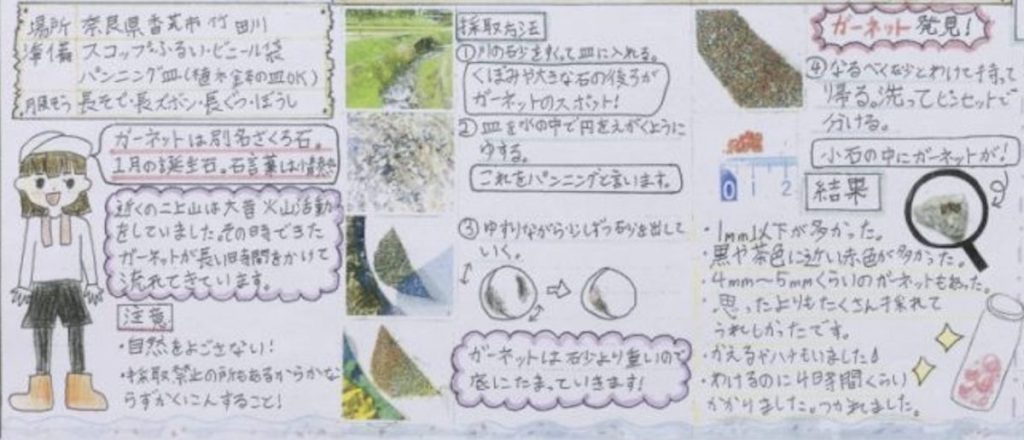

―宝石を採りに行く場所(奈良県)はどのように探したのですか?

美咲さん 実際に取りに行く場所は、本やインターネットで見つけて決めました。

―今回の自学ノートについて、ご家族はどのようなサポートをされましたか?

お母さん 自学ノートのテーマは本人が自分ですぐに決めていたので、親の私たちができたサポートは「何でも頼っていいんだよ!」という雰囲気づくりです。例えば、図書館へ行きたいときやインターネット検索で手間取って困っているとき、遠出がしたいときなど、ひとりではできないことをやりたいときに相談できる関係を大切にしていました。

―実際にガーネットを採りに行ってみて、4時間くらいかかって大変だったと思うのですが、行ってみる前と行った後では、何か自分の中で変わったことはありますか?

美咲さん まずひとつめは、プレゼン能力が上がりました。なぜかというと、ガーネットを採りに行くために、どうしてそこに行きたいのか、目的や行き方、熱意などをお母さんにプレゼンする必要があったからです。ふたつめは、長い時間、根気よく探さなくてはいけないので、行く前よりも諦めない心が強くなったと思います。

―プレゼンとは、おもしろい方法ですね!

お母さん 我が家では、欲しい物や行きたいところがあるときは動機や目的、内容をプレゼンをするように伝えています。今回の自学ノートでは奈良県へ行きましたが、最初は東北や新潟県のヒスイ海岸へ行きたいと言っていました。提案→否決→代替案をくり返し、折り合いがついたところが奈良県でした。自分で考え、行動し、手に入れる。この経験は娘にとって大きな自信になったと感じています。

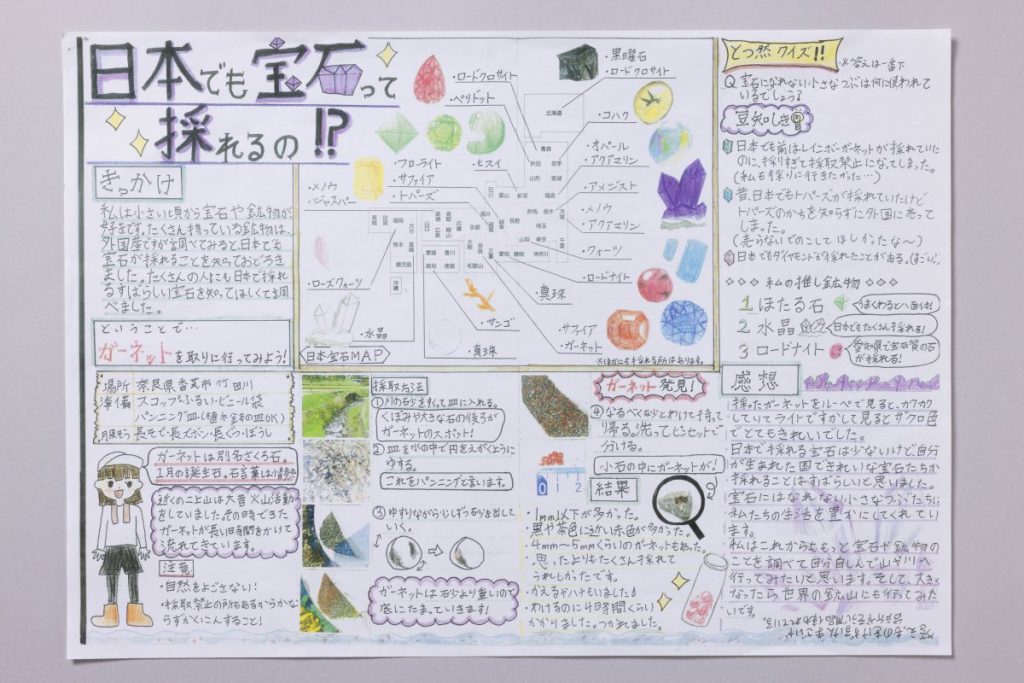

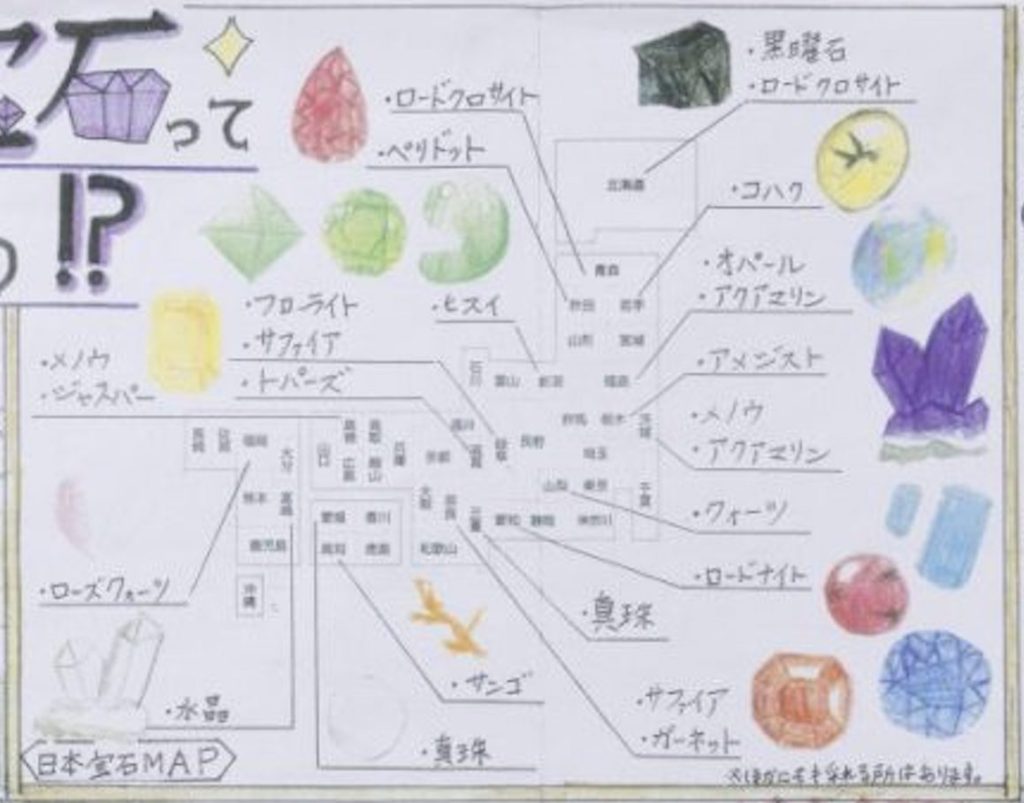

100色の色鉛筆でていねいに描いた「日本で採れる宝石」

―美咲さんの宝石の絵がとてもていねいで美しく描かれていて感動しました! この絵はどんな画材を使って、どんな点を工夫しながら描いたのですか?

美咲さん 色鉛筆を使って描きました。色鉛筆は100色くらいある色鉛筆です。石の写真を見ながら、光の当たり方に注意して、色や影などをよく観察して塗りました。全部描くのはちょっと大変でした。

―この自学ノートから、宝石の魅力(みりょく)がとても伝わってきました。美咲さんが考える宝石の魅力は何ですか?

美咲さん 宝石は、ひとつひとつの石の色や形が違っていて、個性があるところが好きです。持ったあとは、自分だけの思い出ができるのが魅力だと思います。

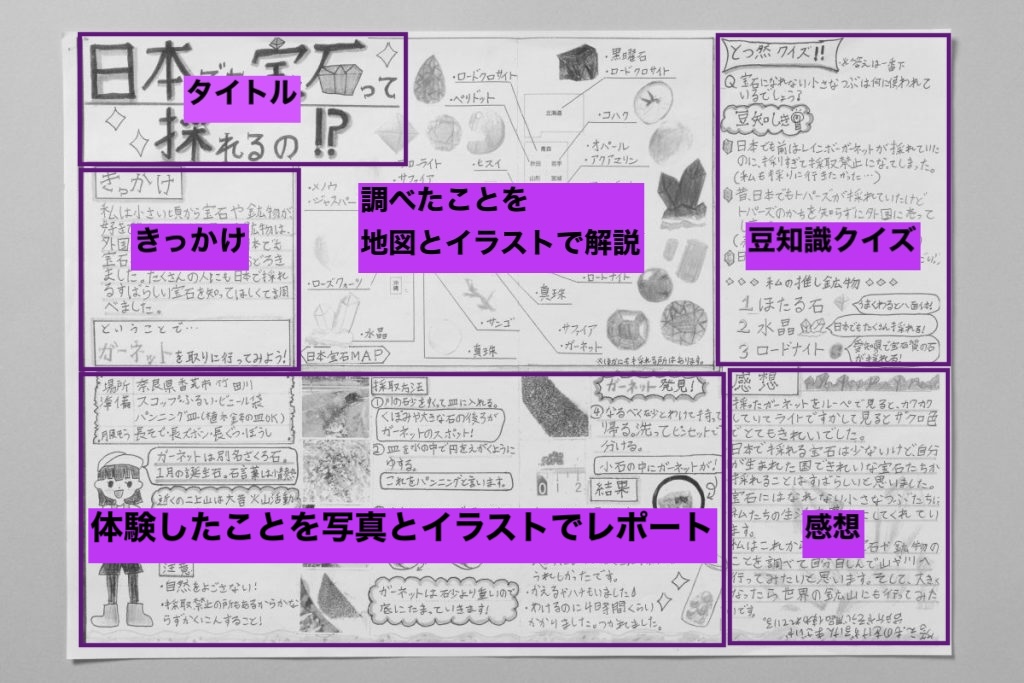

自学ノートで苦労したのはレイアウト。見やすい工夫とは

―まとめ方で工夫したことや参考にしたものなどはありますか?

美咲さん 見やすいように線を引いたり、文字をまっすぐ書いたりすることを工夫しました。木下先生が、過去の自学コンテストの作品や他の子が作った自学ノートを参考に見せてくれたので、それを参考に考えました。教室には、みんなが見られるように先生が自学ノートの本も置いてくれていたので、その本も役立ったと思います。

―宝石以外で、今までにどんなテーマで自学ノートに取り組みましたか?

美咲さん 美術館へ行ったときの作品の感想をまとめたり、鉱物の歴史を調べたりして自学ノートにまとめました。それから、お兄ちゃんが天文部で星座が好きなので、私も興味が湧いて星座もテーマにしました。あとは、ウサギを飼いたかったので、お母さんにプレゼンするためにウサギの寿命や飼うために必要なもの、ウサギの飼い方を調べたこともあります。

授業で知った江戸切子をきっかけに、今後取り組んでみたいテーマは「ステンドグラス」

―これから自学ノートで取り組んでみたいテーマはありますか?

美咲さん ステンドグラスについてです。理由は、学校の社会の授業で、江戸切子について調べたときに、とてもきれいでガラスに興味を持ったからです。

議論する時間も家族のコミュニケーション。親も楽しみながら向き合う

―美咲さんの自学ノートの内容を見てどう思いましたか? また賞を受けての感想も聞かせてください。

お母さん まずは、最後まで書ききったことがすばらしいと思いました。よく観察して描いた宝石も、こだわった末に決めた題名も、自分で発見したガーネットの感動も、娘らしさがぎゅっと詰まった作品になっていて感動しました。審査員特別賞をいただいて、とても驚きましたが、納得がいくまで何度も青き直しをしていた努力と熱意が伝わったことを大変うれしく思っています。

―普段から美咲さんは好奇心旺盛でいろいろなことに興味があることが伝わってきます。やりたいことや欲しい物はプレゼン制ということでしたが、大変ではないですか?

お母さん プレゼンでは質疑応答タイムにけんかになるときもありますが、それも家族の大切なコミュニケーション。子どもには、言わずに諦めるよりまずは伝えることが大事と話しています。その代わり、要求が通ったときは親も行動力を示すときだと思い、頑張って応えます。次は何に興味を持って、何を提案してくるだろうと少しヒヤヒヤしますが(笑)、親も楽しみながら向き合っていこうと思います。

先生もレイアウト力を絶賛! 考え抜いて取り組んだ美咲さんの自学ノート

―自学ノートに取り組むことは、子どもたちにとってどのようなメリットがあると感じていますか?

木下先生 自学ノートは、何か興味を持つきっかけづくりにとてもいいなと感じています。学校では、勉強に対して意欲的な子もいれば勉強がしんどいと感じる子もいるなかで、自学ノートはどの子もフェアに取り組めるものです。美咲さんのように好奇心旺盛な子にとっては、知識を広げたり深めたりできるので、自学ノートの存在が学びを深めるよいきっかけになっています。

―美咲さんの自学ノートを見て、先生が素敵だと思ったのはどんな点ですか?

木下先生 いちばんはレイアウト力ですね。小学3年生とは思えないレイアウト力がすばらしいです! 自学ノートづくりは学校でも何時間か取り組む時間を設けていました。そのときも、やりたいテーマは決まったけど、レイアウトの下書きをしながら、伝え方や見せ方について悩んでいる美咲さんの姿も見てきました。そうやって、ひとつのことに対して一生懸命考えて取り組むところが、彼女の素敵なところだなと思います。

どんな子も自学ノートに取り組みやすいよう、楽しめる工夫も

―自学ノートのテーマが決まらないなど、自学ノートへの取り組みが難しいと感じている子に対して、先生ならどんな声をかけますか?

木下先生 もともと自学ノートは、あくまで自分で進んでやるもので、普段の宿題と違い強制するものではありません。

やってみたいけどテーマが決めにくい子どもでもトライしやすいように、いくつかテーマを書いた「自学のビンゴカード」を作って教室に置いています。「やれる人はやっておいで」というスタンスです。取り組んだテーマがビンゴになったらシールがもらえるので頑張ってやっている子たちもいますね。

子どもたちが感じたそのときの感動を自学ノートにまとめて、コンクールに応募しよう

美咲さんの作品からもわかるように、自学ノートは、子どもが体験したり調べたりする過程で味わった感動の瞬間を記録として残すことができます。興味のあるテーマで取り組めるので、子どもの主体的な学びにつながりやすいのも大きな魅力ですね。

「小学館の図鑑NEO」と小学館の育児メディア「HugKum」は今年も【自由研究コンクール-図鑑・自由研究・自学ノート-】を開催します。応募期間は、2025年8月1日から10月31日まで。本コンクールでは、「図鑑部門」「自由研究部門」「自学ノート部門」の3部門で作品を募集します。優秀作品には豪華賞品も! ぜひ自学ノートにチャレンジして、みなさんの作品をご応募ください。

自学ノートの参考にしたい本はこちら!

本書は、子どもが真似したくなるような「自学ノート」を図鑑的に見せ、自学への意欲を引き出します。原寸に近い大きさで掲載されているノートでは、びっしりと書き込まれた一文字一文字まで読むことができ、テーマの選び方、文章の書き方も知ることができます。学校でも家庭でも、子どもも大人も読んでほしい「これからの学び方」図鑑です。

今年も開催!

↓↓詳しくはここをクリック↓↓

夏休みの自由研究

↓↓テーマ探しなら…ここをクリック↓↓

取材・文/HugKum編集部