目次

【調べ学習】大好きなサメを徹底研究! 「日本初」の古代ザメ図鑑

東京都の小学2年生・小森園陽生(こもりぞのはるき)さんの「ファルカトゥス博士の”日本初”古代ザメ図鑑」は、「小学館の図鑑NEO賞」を受賞しました。この作品は審査員から「書店に並ぶ日も近いと思わせる完成度」と高く評価されています。

テーマの決め方:小さい頃からの強い興味が原点に

陽生さんがサメに興味を持ったのは2歳のとき。美ら海水族館でジンベイザメを見て以来、サメが大好きになりました。1年生のときには「リンコドン博士のサメ図鑑」を作り、2年生ではその続編として古代ザメの図鑑を作ることを決めたそうです。

テーマを決める際の大切なポイントは「本当に好きなこと」を選ぶこと。陽生さんの場合、幼い頃からの「サメ愛」が研究の原動力となっています。

研究の進め方:情報収集から丁寧にまとめるまで

古代ザメについての図鑑がなかったため、陽生さんは独自に情報を集めることから始めました。具体的な研究の進め方は以下の通りです。

1. 基礎知識の確認: 過去に受講した「サメ博士教室」の録画データを見直して情報を集める

2. 専門的な情報収集: 研究者の論文をGoogle翻訳を使って読み解く

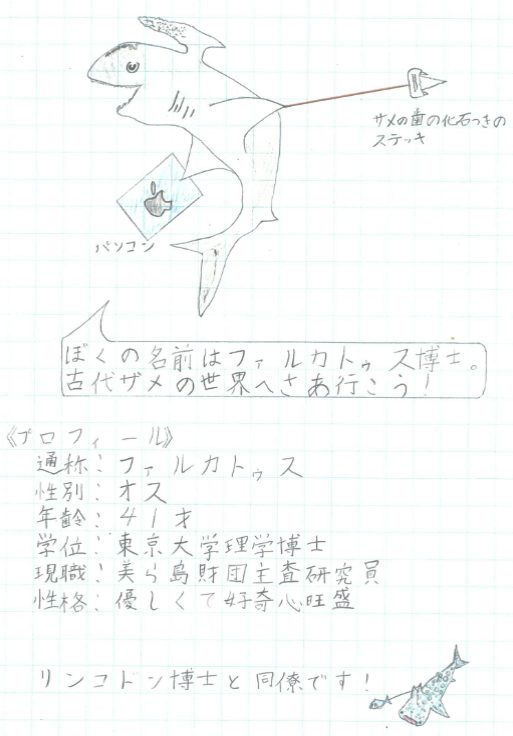

3. 図鑑の構成を考える: 読みやすさを考慮して「ファルカトゥス博士」というキャラクターを創作

4. わかりやすい表現の工夫: 古代ザメの特徴をパソコンの画面で拡大表示するなど、読者目線での工夫

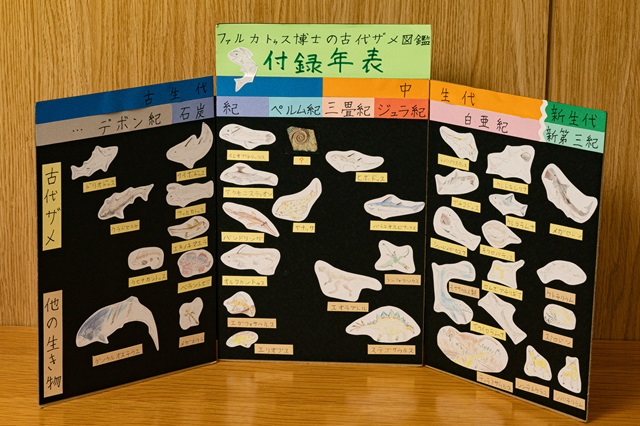

5. 付録の作成: 「目を引くため」の年表を作成

陽生さんは「夏休み中はほぼ毎日資料集めに取り組んで、1か月半かかった」と語ります。本格的な制作に取り掛かったのは8月11日からで、限られた時間の中で集中して作業を進めたそうです。

親のサポート:子どもの自主性を尊重しながら

陽生さんのお母さんは、サイトの探し方などの基本的なことはサポートしましたが、図鑑の内容に関しては子どもの判断を尊重したそうです。

『まだ小さいから早すぎる』と考えずに、美術館や博物館など様々な場所に連れて行ったと話すお母さん。子どもの興味の幅を広げるために様々な経験をさせることを心がけています。

この研究の特徴:専門性の高さと読者への配慮

この研究の特徴は何といっても、小学2年生とは思えない専門性の高さです。信頼できる情報源から丁寧にデータを集め、イラストを描き、わかりやすく説明しています。

また、難しい内容を読者に伝えるために「ファルカトゥス博士」というキャラクターを登場させるなど、読者目線での工夫も見事です。これは「小学館の図鑑NEOシリーズをよく読んでいた」経験が活かされた結果と言えるでしょう。

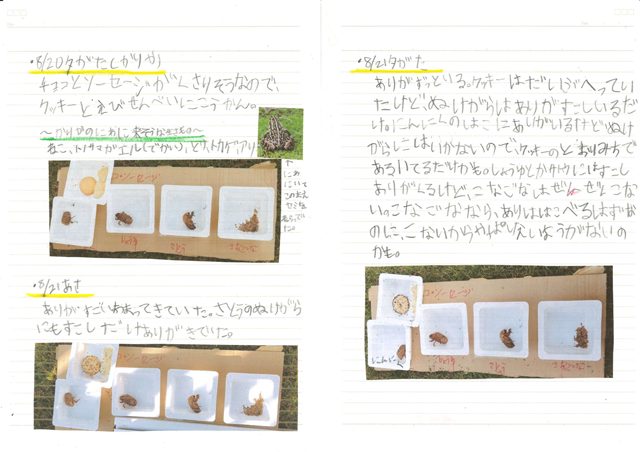

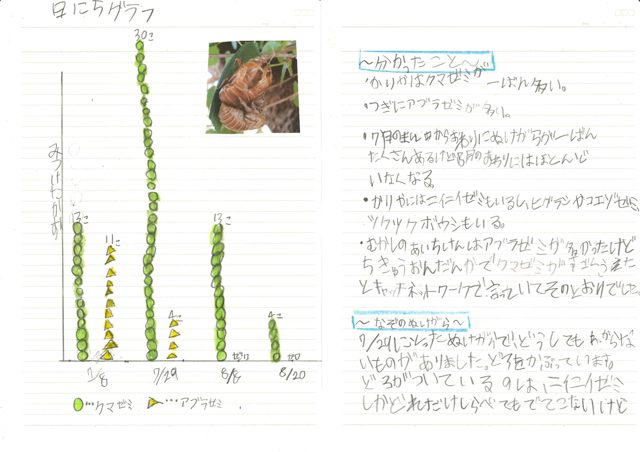

【観察・実験】セミのぬけがらはなぜ食べられない? 身近な疑問を科学的に調査

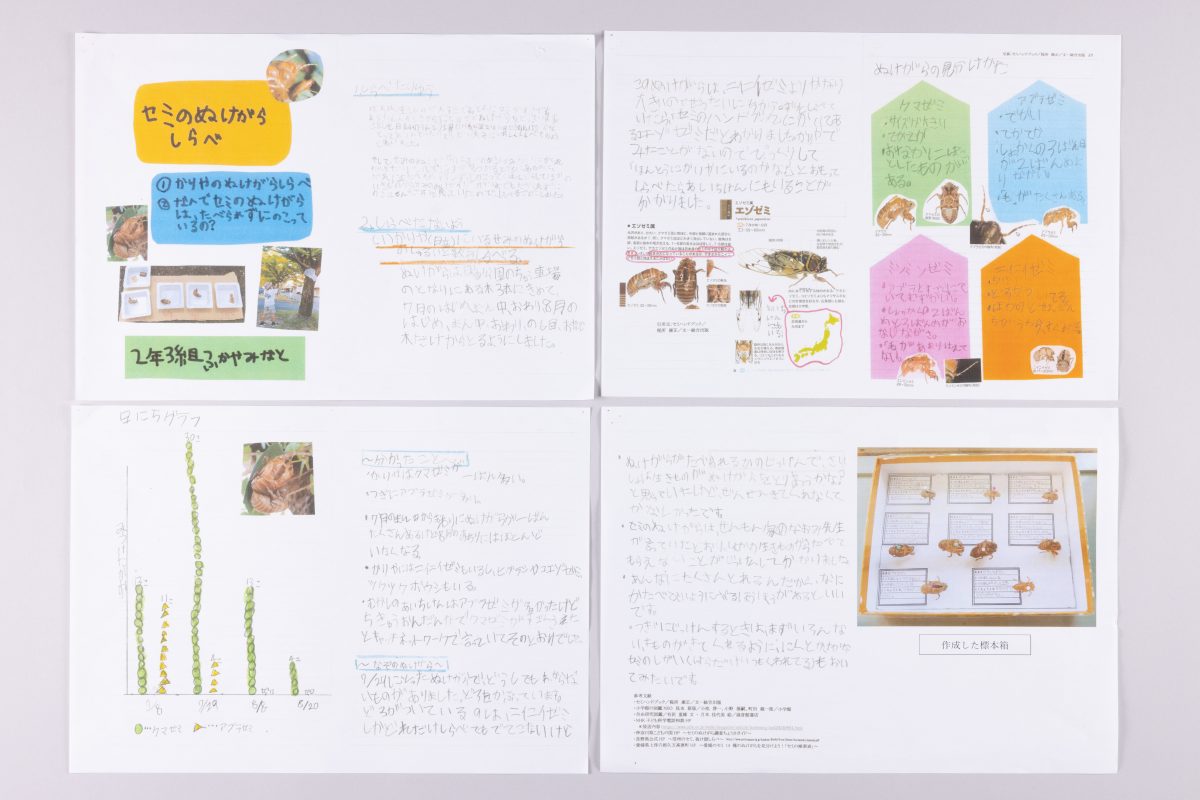

愛知県の小学2年生・深谷南仁(ふかや みなと)さんの「セミのぬけがらしらべ」も「小学館の図鑑NEO賞」を受賞しました。身近な「セミのぬけがら」についての素朴な疑問を出発点に、実験を重ねた研究です。

テーマの決め方:日常の疑問を研究のきっかけに

南仁さんは「学校でも、家に帰ってからも毎日セミのぬけがらを採りに行っていて、他の生き物はなかなか見つからないのに、セミのぬけがらだけはたくさん残っている」ことに疑問を持ちました。「ザリガニとかは脱皮したら、ぬけがらを食べるのに、セミは食べないから、栄養がないのかなぁ」という素朴な疑問が研究のスタートポイントです。

身近な自然現象や生き物の不思議さに目を向けることが、テーマ発見の大きなヒントになります。

研究の進め方:観察と記録、そして実験へ

南仁さんの研究は以下のステップで進められました。

1. 観察と記録: 日々セミのぬけがらを採集し、種類と数を記録

2. 種類の識別方法の確立: 触覚の長さや腹部の突起などの特徴で種類を見分ける

3. 仮説の設定: 「なぜぬけがらは食べられずに残るのか」という疑問について仮説を立てる

4. 実験の計画と実施: 「おいしい味やにおいがついていたら食べられるかも」「こなごなにしたら食べられるかも」という予想のもと実験

5. 結果の分析とまとめ: 表やグラフを使って観察結果をわかりやすくまとめる

特に印象的なのは、「ぬけがらが食べられない理由」を調べるために、しょうゆや砂糖をつけたり、にんにくのにおいをつけたりするなど、様々な条件で実験した点です。結果は予想通りにならなかったようですが、そこにも大切な学びがあります。

親のサポート:記録の手伝いと粘り強いサポート

南仁さんのお母さんは「セミのぬけがらを数えるときなどは、本人が数えて私がメモを取ったりしました」と話します。観察や実験自体は楽しいものの、それを紙にまとめる作業は子どもにとって大変なもの。「3行書くのにも10分、20分とかかった」そうです。

途中でくじけそうになることもあったようですが、「10分休憩して、また書いて」というように区切りながら進め、最終的には立派な研究にまとめ上げることができました。子どもの「好きなものはとことん一緒に楽しむ」というお母さんのモットーが、研究完成の支えになったのかもしれませんね。

この研究の特徴:独自の視点と地道な実験

この研究の特徴は、「セミのぬけがらはなぜ食べられないのか」という独自の視点です。一般的なセミの研究では、種類や生態の観察に留まることが多いですが、南仁さんは一歩踏み込んで「食べられない理由」という謎に挑戦しました。

そして、様々な味やにおいをつけるという創意工夫に満ちた実験方法も、この研究の価値を高めていると言えますね。

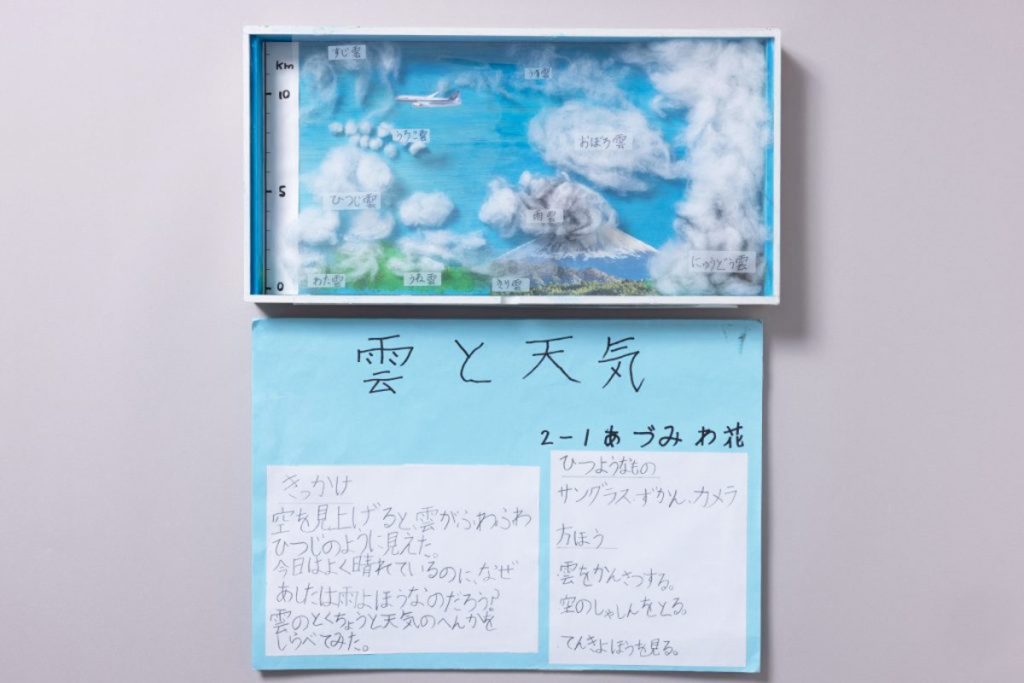

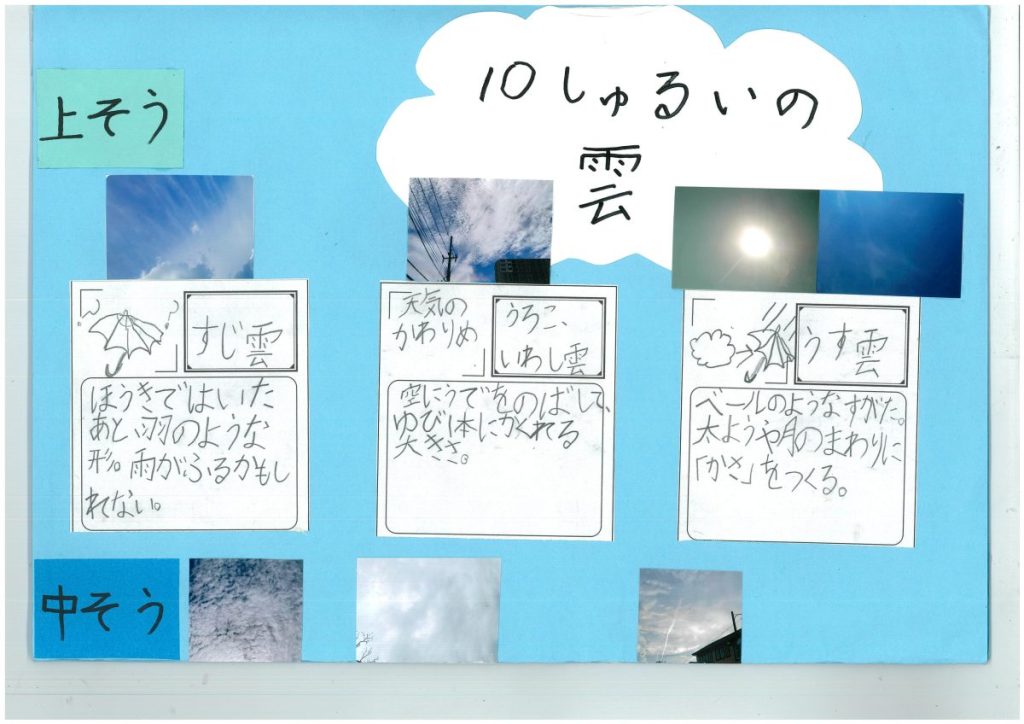

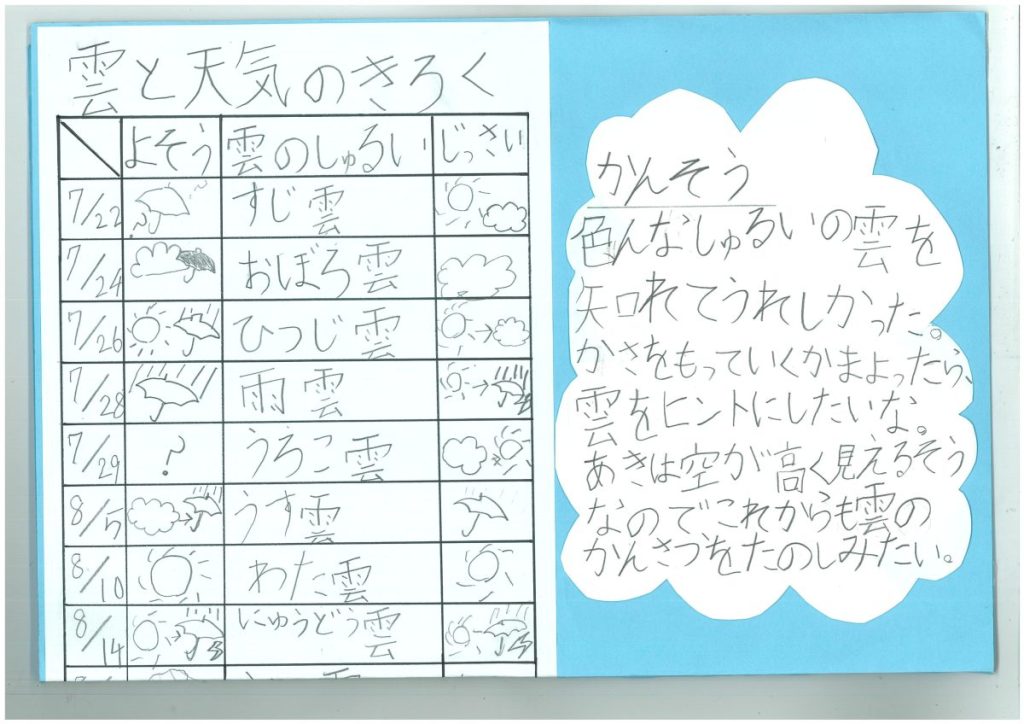

【観察・工作】雲を観察して天気を予想! 身近な現象をわかりやすく表現

兵庫県の小学2年生・安積和花さんの「雲と天気」は「審査員特別賞」を受賞しました。雲の種類と天気の関係を調べるとともに、工作で雲の特徴を立体的に表現した研究です。

テーマの決め方:日常の観察から生まれた興味

和花さんは「空を見上げたら、雲がふわふわしたひつじのように見えた」ことがきっかけで雲に興味を持ちました。さらに学校で「ツバメが低く飛ぶと雨が降る」「カエルが鳴くと雨が降る」などと教わり、天気の変化に関心を持つようになったそうです。

また、「今日はよく晴れているのに、なんで明日は雨の予報なのだろう?」という素朴な疑問も研究のモチベーションになりました。

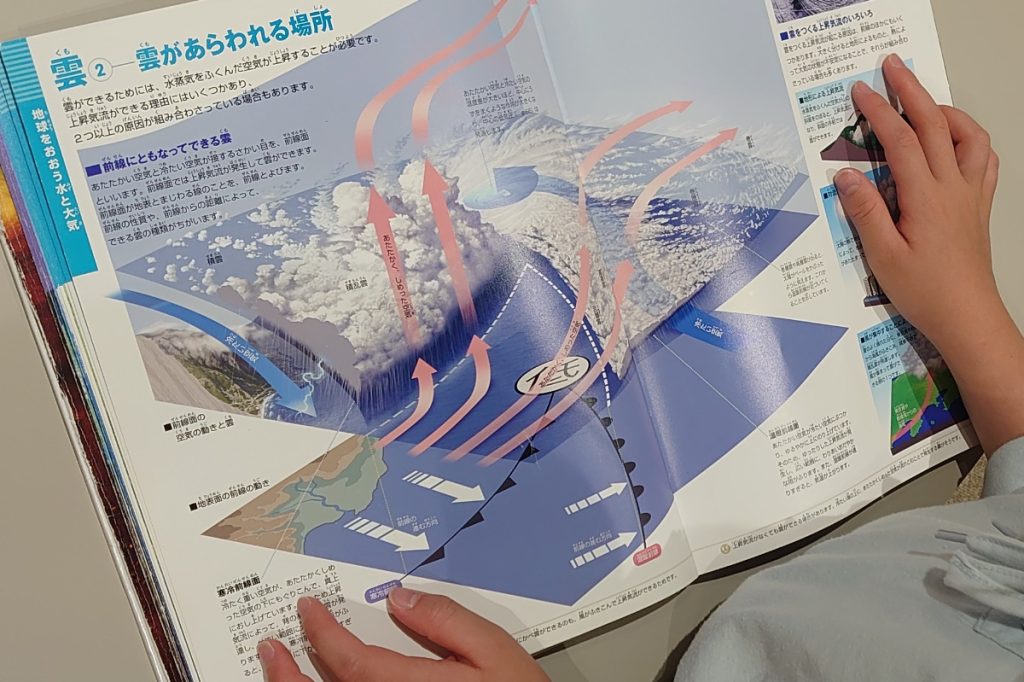

研究の進め方:観察、記録、そして表現へ

和花さんの研究は以下のように進められました。

1. 工作で雲のイメージをつかむ: そうめんの木箱を使って雲の立体模型を作成

2. 資料収集: 図書館で雲と天気に関する本や資料を調べる

3. 観察と記録: 太陽の周りの雲なども含め、様々な雲を観察

4. 写真撮影: ショッピングモールの屋上や公園など、見晴らしの良い場所で雲を撮影

5. 自分の言葉でまとめる: 「羽のような形」「ベールのようなすがた」など親しみやすい表現で雲を説明

6. 天気の予想との比較: 雲の種類から予想した天気と実際の天気を比較検証

親のサポート:子どもの「なぜ?」に寄り添う

和花さんのお母さんは「子どもがやってみようと思った瞬間に動き始めるように意識しています」と話します。子どもからの「これはなんで?」という質問に一緒に調べて答えを見つける姿勢が大切だと言います。

雲の写真撮影では、「ショッピングモールの屋上や近くの公園に行ったり、見えやすい場所を子どもと一緒に探して車や電車で追いかけたりして空を観察しました」と積極的にサポート。親子で一緒に楽しみながら研究を進めることの大切さが伝わってきます。

この研究の特徴:わかりやすい表現と工作の融合

この研究の特徴は、雲という目に見えるけれど掴みどころのない対象を、わかりやすく表現した点です。

また、綿を使った雲の工作は、様々な雲の高さや形を立体的に表現しており、視覚的にも理解しやすい研究になっています。

今年も開催! 「自由研究コンクール」に応募しよう

これらの素晴らしい作品を参考に、ぜひ今年の自由研究に挑戦してみませんか? そして完成した自由研究を「自由研究コンクール」に応募してみましょう!

今年の応募開始は8月1日から。詳細は以下のリンクからチェックしてみてください。

まとめ方のテンプレートを使うのもおすすめ

文・構成/HugKum編集部