子どもの歯の外傷は、前歯に多い

小さな子どもは身長が低いために視野が狭く、身体に対する頭長の割合が大きいため、身体のバランスが保てず転倒・転落することが多いとされています。

しかも、前にこけた時に手より先に顔から地面に当たりやすく、前歯(中央から中切歯、側切歯、犬歯)に傷を負いやすくなります。中でも中切歯(乳歯では乳中切歯)が最も受傷頻度が高く、唇側傾斜した、いわゆる出っ歯ではさらにリスクが上がります。

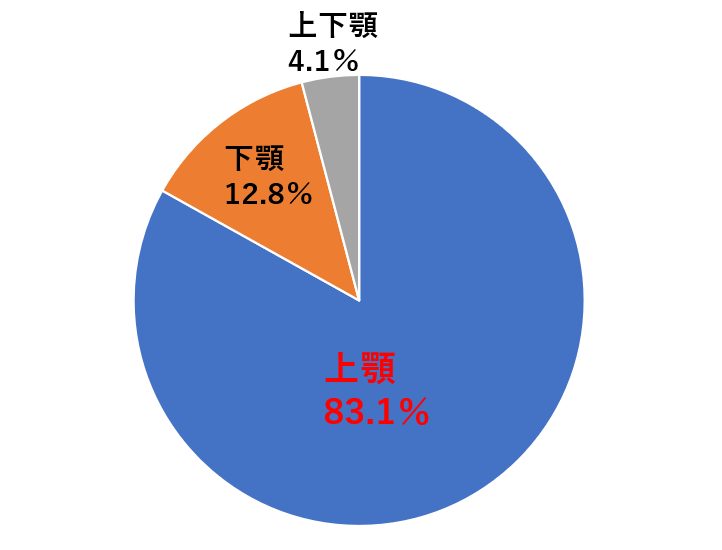

2011年に大阪歯科大学の研究グループが報告した内容では、1999~2008年の期間に同大学附属病院・小児歯科外来を歯の外傷で受診した子どもに対して調査が行われました。

調査では、0~16歳の子ども557名の歯の外傷について、上顎歯が8割を超える結果となり、この統計から上顎前歯の損傷ケースが多いことがわかります。(図1)。

男女の比較では男児に多い傾向があり、その理由として、一般的に男児のほうが女児に比べて行動範囲が広く、行動がより活動的で多様化しているためと推測されています。

一方、スポーツや運動時に発生する、いわゆる「スポーツ外傷」でも前歯に受けるダメージが最も多く、コンタクトスポーツ(体同士が激しく接触するラグビーやアイスホッケーなど)のように試合中のマウスピース装着が義務付けられている種目もあります。

▼関連記事はこちら

前歯外傷の種類

転んだ時の状況でさまざまな外傷の形態があるため、具体例を挙げながら解説します。

歯牙打撲(しがだぼく)

歯自体の見た目は特に変化はないですが、周囲の歯ぐきが赤く腫れたり、たたくと響く痛みを感じたりすることがあります。時間とともに症状は軽減し、問題なく推移することが多いですが、しばらく経過観察は必要です。

硬い食べ物を食べるような歯に負担をかける行為は、避けるようにすることも大切です。

歯髄壊死(しずいえし)

転倒した時に加わった衝撃により、歯根先端部で血管や神経が切断され、歯の中が血行不良になって歯髄(いわゆる「歯の神経」)が死んだ状態(失活といいます)です。

先述した歯牙打撲で経過が不良な病態で、無症状なことも多いですが、時間の経過とともに歯の色が変わる場合があります(図2)。

痛みや腫れなどの症状があるケースや、見た目が気になる場合は、歯の裏側から削って傷んだ歯髄を除去する治療が必要です。

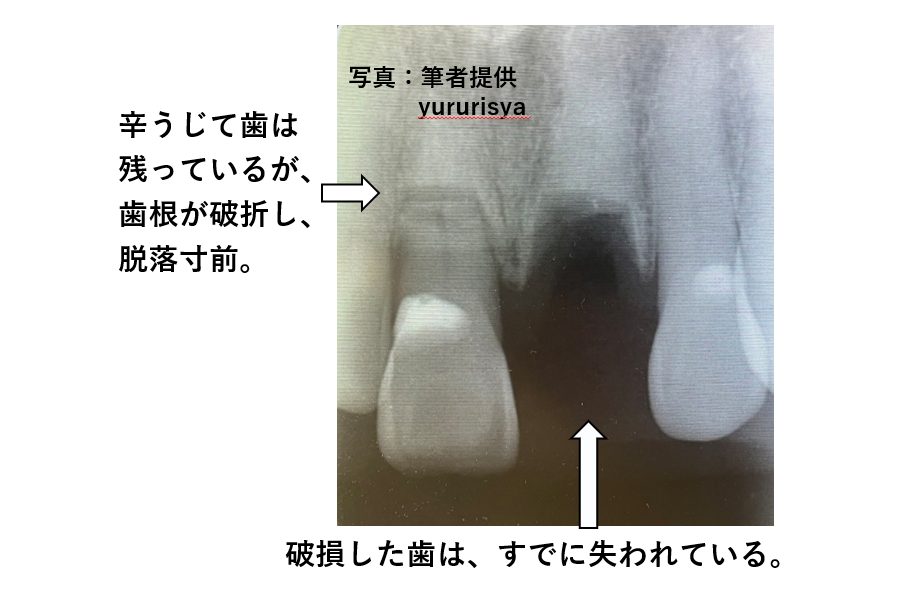

歯牙破折(しがはせつ)

歯が折れた状態です(図3)。歯の最表層にあるエナメル質に限られた一部の欠けならば痛みはないですが、歯髄に至る広範囲な破折では激しい痛みを伴うため、麻酔して歯髄を除去する治療が必要です。歯ぐきの中に至る深い破折では、抜歯するケースもあります。

折れた歯の欠片を持参される方もいますが、折れた歯を完全に元通りにくっつける方法は、現時点では残念ながらありません。

小さな欠けならば、CR(コンポジットレジン)という歯と類似色の白くて硬い樹脂を埋めて対応できますが、広範囲になると歯髄除去の処置後、冠をかぶせる必要があります。

歯牙亜脱臼(しがあだっきゅう)・挺出(ていしゅつ)

歯が抜けかけた状態です。完全に抜け落ちたわけではないので歯は口の中にありますが、出っ歯のように飛び出た状態で、挺出と呼ぶこともあります。

麻酔して強く押し込み元の位置に戻す「整復術」を行って、隣の歯と固定する場合もありますが、経過が不良なことも少なくありません。

歯牙脱臼(しがだっきゅう)

歯が完全に抜けた状態です。生えかわりが近くてグラグラだった乳歯だとさほど心配はないですが、歯根が完成した永久歯でも脱臼することがあり、然るべき処置が必要です。

日本口腔外科学会によると、抜けた歯をもう一度再植することは可能ですが、抜けてから30分以内でなければ成功率は低下します。

その際、抜けた歯の乾燥を防ぐことが重要で、抜けた歯を口唇と歯の間に挟む、牛乳(なければ水)に浸すなどして、できるだけ速やかに歯科医院を受診しましょう。

このとき気を付けたいのは、処置内容が外科的な手術になるため、「口腔外科」の標榜をしている歯科医院かどうかをホームページや電話で事前に確認してから受診してください。

前歯外傷は、周りにも傷ができる

前歯の周りには口唇や歯ぐきなど、さまざまな組織があり、外傷時には同時にこれらの組織に傷ができることも少なくありません。

口唇

歯に近い口唇も転倒時に受傷しやすい部位です。転倒時に地面と直接接触することでできる傷や、地面と前歯に口唇が挟まれてできる傷など、傷のでき方にはいろいろあります。

出血や腫れを伴うことも多く、傷が広い場合などは麻酔して縫合することもあります。

歯肉・舌など

転倒したタイミングや状況により、歯の周囲の歯ぐきや舌、頬粘膜なども受傷することがあります。口唇と同様、症状により縫合するなどの対応をします。

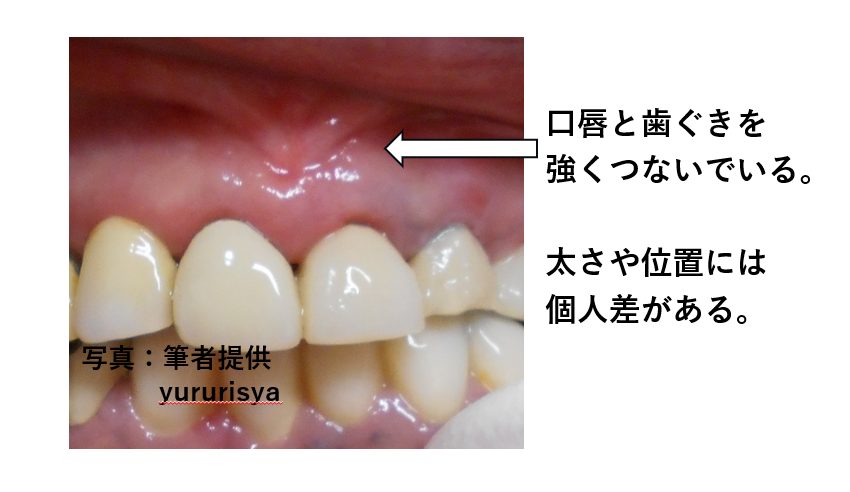

上唇小帯

図4のように上顎正中(中央)の歯ぐきと口唇の間をつなぐ靱帯のことで、太い場合は中央の前歯間に隙間ができる正中離開(せいちゅうりかい)の原因になります。

前歯外傷で高頻度に受傷しやすい部位で、一部が切れることがよくあります。重度な時は麻酔して縫合することもありますが、消毒して経過観察することも少なくありません。

ところで、これらの粘膜・皮膚にできた傷は出血を伴うことがありますが、清潔なガーゼ等で圧迫止血、つまり傷をガーゼ越しに強めに抑えて止血させるのが鉄則です。

うがいすると逆に出血は止まらないので、とにかく傷口を数分間押さえる、またはガーゼを傷口に当てて歯で噛むようにしましょう。

止血後は消毒して、抗菌薬(腫れ止め)と鎮痛薬(痛み止め)を服用し、必要に応じて含嗽薬(がんそうざい:うがい薬のこと)も使用します。

前歯外傷に対する予防策

近年はテレビゲームやスマホなどの室内遊びや塾通い等で体を使って遊んだり運動したりする機会が減り、運動能力の低下から転倒時に手をつくなどの瞬発力を伴う防御ができず、口や顔面に傷を負うケースもあります。

では、具体的な予防策を挙げてみましょう。

部屋の環境を整える

子どもが転倒しにくいように床面の段差をなくす、転倒・転落しやすい場所にプレイマットなどの柔らかいものを敷く、机や階段の角にクッションカバーを付ける、部屋の整理・整頓をする、硬い床にはカーペットを敷く、などの安全な環境を作りましょう。

子どもからなるべく目を離さない

子どもは好奇心旺盛で、特に乳幼児はじっとしていないことも多いため、保護者は気を配り、目を離さないようにしましょう。

転倒しそうな時に即座に対応できるように、できるだけ近くにいることも大切です。

保護者や子ども自身が受傷予防の教育を受ける

歯科医院やネット情報などを活用し、保護者が前歯受傷について学ぶようにしましょう。

また、「危ないから走り回ったらダメよ」は親が子どもによく掛ける言葉ですが、「転んだら歯が折れるかもしれないよ」みたいに、子どもに対して具体的に歯の安全性を啓蒙することも重要です。

近所にかかりつけ歯科医を持つ

すぐに対応してくれる歯科医院を近くに確保することも大切です。

受傷後は時間との勝負です。できるだけ早く受診できる歯科医院を自宅の近所などに見つけておきましょう。

* * *

前歯は食事の際、食べ物を最初に噛み切る重要な役割を持つほか、顔の見た目や言葉の発音など、多彩な役割をもっています。

大切な前歯を守るためにできる限りの予防策を実施し、万が一の事態に備えるようにしてくださいね。

こちらの記事もチェック

記事執筆

島谷浩幸

参考資料:

・園本美惠ほか:当科における歯の外傷の臨床統計的観察-20年前との比較-.小児歯科学雑誌49(2):165-171,2011.

・日本口腔外科学会:歯と歯茎のトラブル「けがをして、歯が抜けた」.口腔外科相談室.