【前回までの流れ】

●「不合格」は初めて子どもに突きつけられる、重い現実。「悔しい」「絶対に第一志望に入りたい」という気持ちが、息子の本当のやる気を引き出した。

● 自分で考え、自分で行動することの大切さ。 受け身から自主的な学習へと変化し、息子は“シン・受験生”へ。

● 合格の知らせは伝えるタイミングが鍵。 成長の機会を逃さないためにも、親の判断が試される。

● 受験は戦略と準備がすべて。 受験校への徹底した対策こそが、合格への最短ルート。

前回の記事はこちら

不合格の悔しさが息子を変えた! “シン・受験生”の覚醒と、第一志望校の入試前夜

私と息子の人生において、最も長い1日の始まり

時間が経過するのが異常に長く感じる1日が始まりました。

試験当日の朝、息子といっしょに泊まっている試験会場近くのホテルで、私は目覚ましが鳴る前にふと目を覚ましました。時計を見ると、まだ5時。

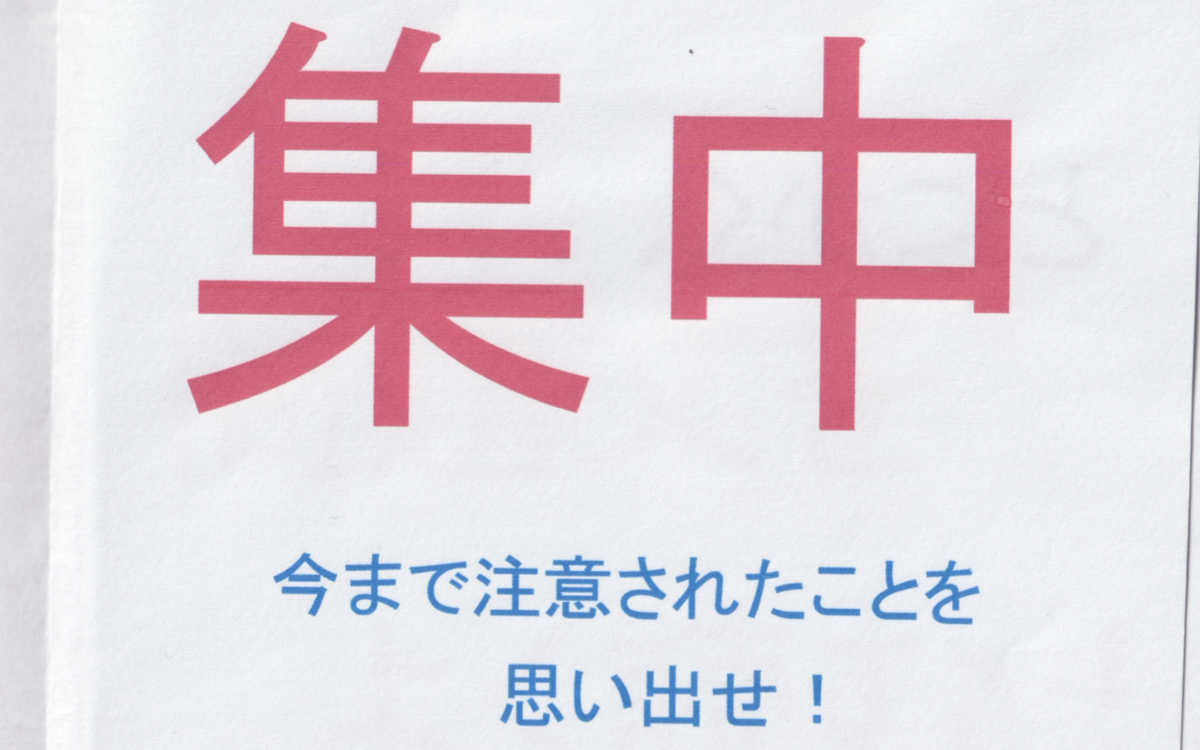

(もう少し寝ておこうかしら…)と思い寝返りをうつと、和室で息子が机に覆いかぶさるようにして勉強している姿が目に入りました。

驚いて「ずいぶん早くから、勉強しているのね」と声をかけると、息子は「源先生と6時からリモートで“最後の作戦”を練る約束をしてるから、その準備をしているんだ」と言うではありませんか。

(あの息子が…? 自分から…?)

驚きながらも、私は「試験当日の朝に先生と打ち合わせ… さすが源先生ね」と納得しました。

それから約1時間後、源先生から最後の試験アドバイスを受けていました。このアドバイスが、のちに合格を左右することになります。

リモート授業を終えた息子は、「お腹すいた! ママ、早くご飯食べに行こう」と元気に叫び、ホテルの部屋を飛び出していきました。

私は身だしなみを整えて、息子を追いかけてホテル内のレストランに到着すると、その雰囲気にややびっくりしました。レストラン内を見渡すと、ほとんどの人が受験生とその家族とわかる人たちでした。

「前回と違って、人数がすごく多いね」と私が言うと、息子は「そうだね、前より多いね」と言いつつ、さして気にすることなく、ご飯を口いっぱいにかき込んでいました。「ちょっと、そんなに食べて試験中に眠くならない?」と私が聞くと、「僕、そういうタイプじゃないから。ご飯はしっかり食べないと頭が働かない!」と切り返す有り様。母親の不安をよそに、息子はしっかりデザートまで食べ尽くしました。

じゃあ行こうか! 息子はさっそうと試験会場へ向かった

朝食を終え、部屋に戻ると、息子はキビキビと持ち物チェック。(ずいぶんとしっかりしてきたわね)と思いながら、そんな息子の姿を眺めていました。

息子は意を決したように、「じゃあ、行こうか!」と力強く言い、ホテルを出ました。

宿泊施設から試験会場までは徒歩15分ほど。息子は試験会場へ向かう途中、源先生に電話をかけ、「最後の心構え」を聞いていました。「やるべきことはすべてやったんだから、決して慌てることはないように。心を落ち着けて臨みなさい」源先生の言葉を聞きながら、息子は何度も頷いていました。

そして、校門の前に到着すると、息子は私の方を振り返ることもなく、やや足早に校舎へと入っていきました。その後ろ姿を見ながら、私は(ああ、やっとここまで辿り着いた…)としみじみと感じていました。

試験終了は14時30分。それまでのおよそ6時間、私はどうやってこの時間を過ごそうかと思案しました。一度ホテルに戻り、ラウンジでお茶を飲みましたが、(息子は試験を頑張っているかしら、解答欄を間違えたり、名前を書き忘れたりしないかしら…)などと考えても仕方のないことばかり思い浮かび、落ち着きませんでした。

(こんな時こそ、神頼みしかない!)

そう思い、地元の由緒ある神社をホテルの人に尋ねてみました。近くにあるということなので、お参りに行くことにしました。「不出来な息子ですが、一生懸命努力しました。だから、なんとか合格させてください」としばらくの間、願をかけていました。

それでもなかなか、思うように時間は進まないもの。再びホテルに戻り、持参したパソコンを立ち上げて仕事でもしようかと思いましたが、息子のことが気がかりで一向にはかどりませんでした。だいぶ時間が経っただろうと思って時計を見ても、やっとお昼を過ぎた頃。じゃあ食事でも取ろうかと思いましたが、食欲はわきませんし、悶々とした時間を過ごしました。「一日千秋」というのはこんな気持ちを言うのかしら… なんて思ったものです。

試験が終わる時間はわかっていましたが、どうにも気が急いてしまい、試験の終わる時刻よりも15分早く学校に到着し、寒い北風が吹く中でじっと息子が出てくるのを待っていました。

満面の笑みを浮かべた息子を見て、不安になる私…

やっと試験終了の時間がきて、しばらくするとゾロゾロと受験生たちが校舎から出てきました。流れてくる受験生の中から、息子を探していましたが、なかなか見つかりません。(落ち込んで、なかなか出てこられないのかしら…)なんて心配する母親をよそに、何やらニコニコと満面の笑みを浮かべながら歩いてくる息子の姿が…。

私の前に来るなり、息子は弾む声で言いました。

「できた! 先生から直前に教わった問題がそのまま出たんだよ。それにね、問題文を読んでいたら、なぜか問題文がどんどんヒントを教えてくれたんだ!」

その瞬間、私の脳裏には不吉な記憶がよぎりました。

(『できた』って、前回不合格だったときにも言ってた…)

だから今回も、また空回りなのでは… と、不安が頭をもたげます。しかし、目の前の息子はあまりにも明るく、これまでになく自信に満ちているようでした。

私は笑顔を返して「よく頑張ったね」と声をかけ、足早に駅へと向かいました。

源先生の“最後の作戦”とは…?

帰りの電車の中でも、息子は上機嫌で問題の話を続けていました。よほど手応えがあったのでしょう。ふと私は思い出して、こう尋ねました。

「さっき言ってた、“問題文がヒントを教えてくれた”ってどういうこと?」

すると、息子は目を輝かせながら言いました。

「源先生が言ってた“最後の作戦”のことだよ。『試験を受けているときは、決して一人ぼっちじゃない。問題用紙の向こう側には、問題を作った先生がいる。問題を作った先生は決して意地悪なんかしない。一緒に問題を解いてくれるんだ。だから、問題文を読みながら、その先生と会話をしてごらん』って」

問題用紙の向こう側の先生と、具体的にどのような対話をしたのか聞いてみました。

「例えば、社会で適切なグラフを選ぶ問題があったんだけど…」

問題文「賃金が上がると、」

息子「えーっと、賃金が縦軸だから、…上に行く、ということだね。はい」

出題した先生(イメージ)「そうそう」

問題文「労働時間は長くなる」

息子「労働時間は、横軸だから、あれ…?」

出題した先生(イメージ)「うん。ここは確かにややこしい。次行こうか」

問題文「しかし、」

息子「うん?」

出題した先生(イメージ)「ここ、ここ! よく、ここで読むのをやめたね。『えっ』と思ったら、止まってくれるなんて、ちゃんと私の話を聞いてくれているね」

息子「じゃあ、このあとが大ヒントなんだ!」

このように、息子は源先生のアドバイスを胸に、問題文の一文一文を“出題した先生の声”として受け取りながら解いていったのだそうです。

問題には、出題者が伝えたい“ヒント”が必ず隠れている。それに気づき、きちんと受け取れるかどうか。

それが、源先生が教えてくれた「問題を解く力」であり、「伝える力」だったのです。

源先生はいつも息子との対話を大切にしていました。自分の思いを的確に伝える力、相手の意図をきちんと汲み取る力――。

「受験勉強って、案外捨てたもんじゃないですよ。社会に出ても役立つ“コミュニケーション力”が身につくんです」

そう話していた先生の言葉が、今ようやく胸に響いてきます。

この日、息子は火事場の馬鹿力と持ち前の想像力を総動員し、その“対話する力”の入り口に立てたのかもしれません。

第2候補の結果を確認

長い帰り道の途中、私はすでに知っていた第2候補の結果を、あらためて息子と一緒に確認することにしました。

息子がスマホを手に取り、画面をタップ。

「…あっ! 合格だ! まぁ予想はしてたんだけどねぇ」と言いながらも、うれしそうにしていました。「じゃあ、今日の第一志望の試験がもしダメだったとしても、大丈夫だねぇ」

なんとも楽天的な息子の言葉に、私は苦笑いしながら、「とりあえず今日の試験が終わったんだから、ゆっくりしようか」と言いました。

今日の試験の結果に関わらず、息子の中学受験は終わったような気持ちになりました。そうして、長かった1日がようやく終わりました。

(できたと言っていたけれど…結果はどうなることやら)私は期待と不安を抱えながら、試験結果が出る日を待つことになったのでした。

今回の学びと葛藤《まとめ》

●試験当日は「平常心」が何よりも大切。直前まで落ち着いて準備を進めたことが、試験への自信につながった。

●「できた!」の言葉は、時に信頼できない。これまでの経験から、「できた!」=合格ではないことを痛感。過信せず、結果が出るまでは油断しないことが重要。

●「合格」の知らせは、適切なタイミングで伝えるべき。第2候補の結果を伏せたことで、息子は最後まで本気で第一志望に挑むことができた。受験生の心理を見極めることも、親の役割のひとつ。

続きを読む

【シングルマザーの中学受験・奮闘実録】を最初から読む<<

息子による手記【偏差値33からの逆転☆中学受験】はこちら

執筆/清宮ゆう子