目次

年中のときに中度知的障害の診断

――就学前の娘さんについて教えてください。

水野さん:娘は、年中のときに中度の知的障害があると診断されました。年長ぐらいまではほとんど発話がありませんでした。

その後、就学前の健診で軽度の知的障害と診断され、IQテストの結果も、軽度知的障害の範囲に該当する数値でした。学校の都合もあり、1年生の間は支援学級に在籍し、2年生から、普通学級に進級しました。

支援学級からのスタート。母も毎日学校へ。

――支援学級での様子はいかがでしたか?

水野さん:毎朝私も学校について行き、5分だけ時間をいただいて、教室で娘とドリルを一緒にやりました。娘はとにかく読むのが苦手。幼児用のドリルや、小学校お受験用のドリルを使って、読む練習を毎日続けました。

また、算数では10の概念が分からないので、家で教えてうまくいったことを先生にお伝えし、連携をとっていただいていました。

――継続されたのがすごいですね。2年生から普通学級を目指されてのことだったのでしょうか。

水野さん:1番は、娘に合った環境が大切だと思っています。娘は、1年生のときは、普通学級に行けるかどうかギリギリのラインでした。だからもし、2年生から普通学級に入ったときに、困りながら通うより、ある程度わかった状態で通わせてあげたかったんです。

支援学級で時間があることをメリットだと考え、できることは何でもやってみようと思いました。

懸念していた事態。「2年生の漢字が覚えられない」

――そして、2年生から普通学級に通われました。問題はなかったですか?

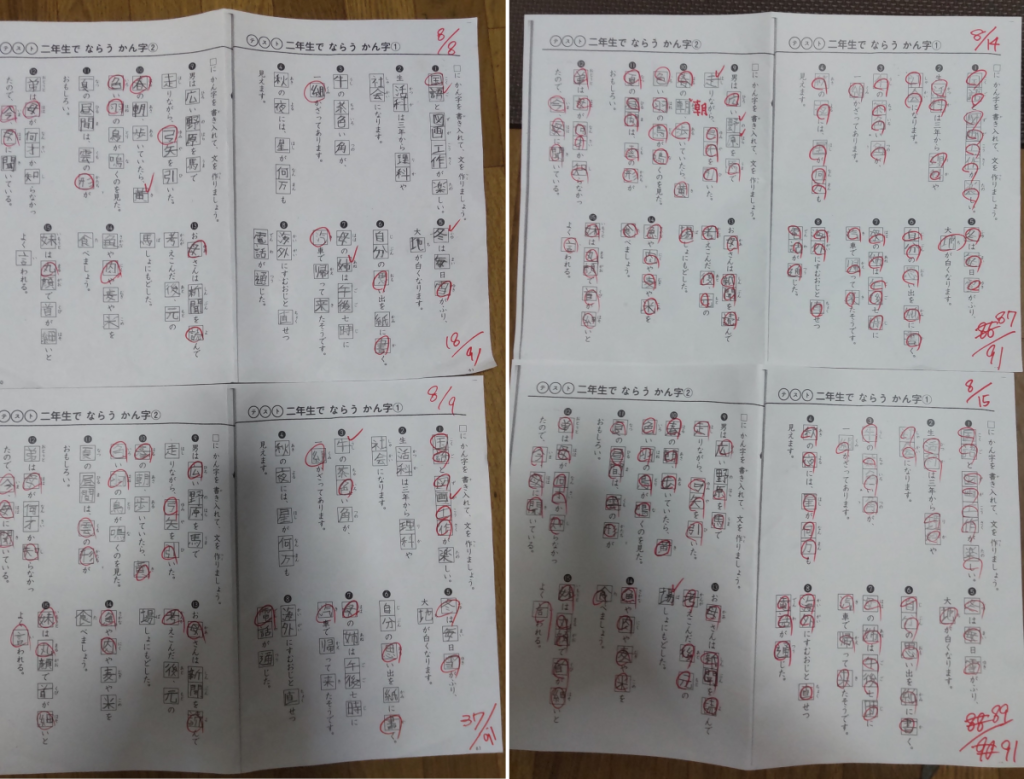

水野さん:夏休み前に行われた先生との面談で、「2年生の1学期に習った漢字が50%程度しか覚えられていない」と指摘を受けました。もとから読むのが苦手だったので、漢字を書くとなるとなおさら難しかったのでしょう。気持ちの準備はしていましたが、これはまずいなと思いました。

「たったこれだけプリント」をアレンジ。「この夏にかける」と決めて

水野さん:そこで、夏休み中に隂山英男先生の「たったこれだけプリント」を、娘用にアレンジして漢字を覚えさせることにしたんです。ここで追いつかなければ置いて行かれる一方。

水野さん:私は、この夏にかけるという並々ならぬ思いでした。

「たったこれだけプリント」を選んだ理由は、就学前から娘に合う勉強法を探している中で、隂山先生の著書や教材に出会い、簡単なものからやり始めていたので、取りかかりやすかったからです。

娘自身も「分かりやすい」と、本屋で隂山先生のドリルを選んで持ってくるほど気に入っていたので、漢字学習の仕切り直しには「たったこれだけプリント」しかないと思いました。

――「娘用にアレンジ」とはどのようにしたのでしょうか?

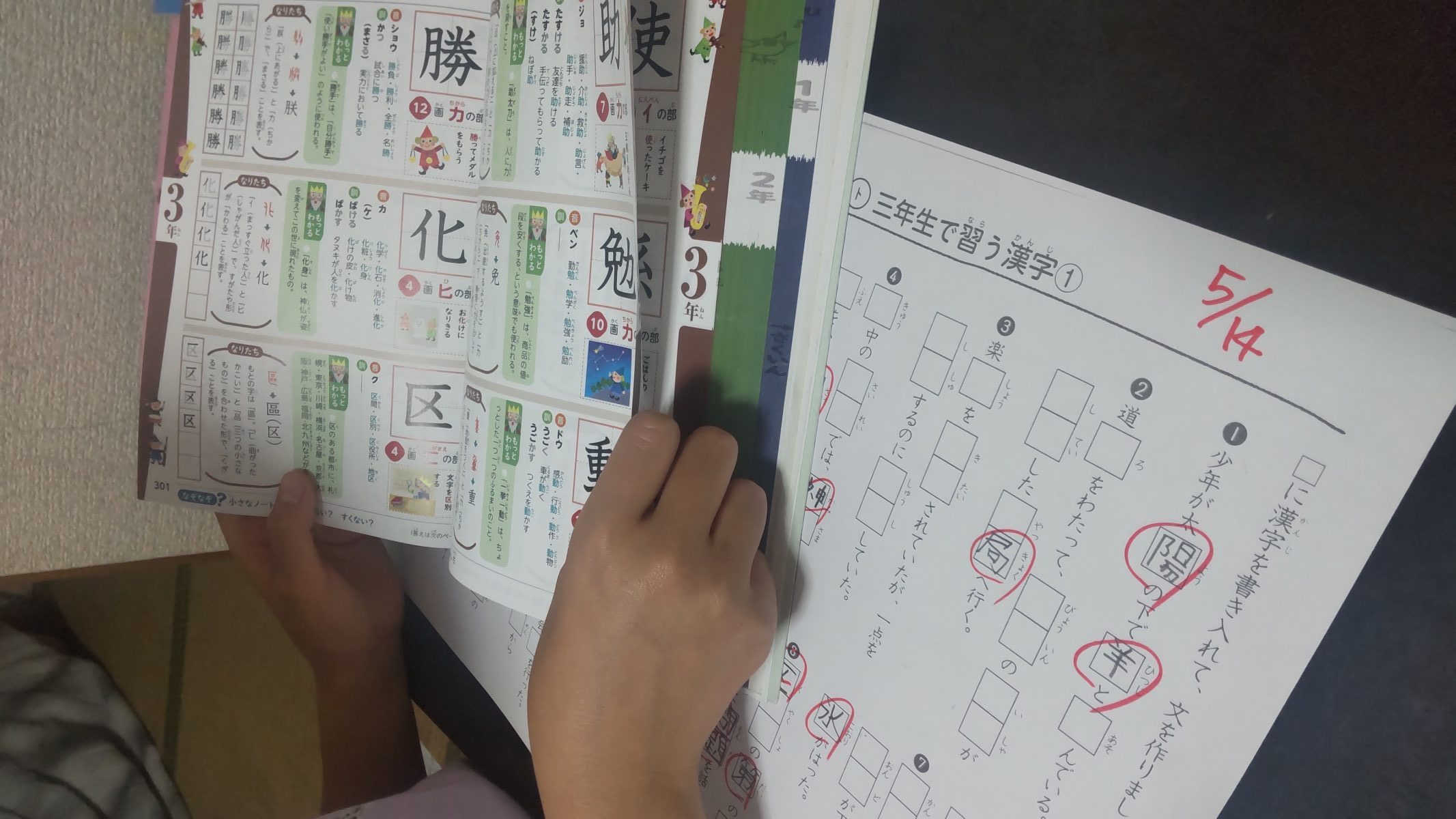

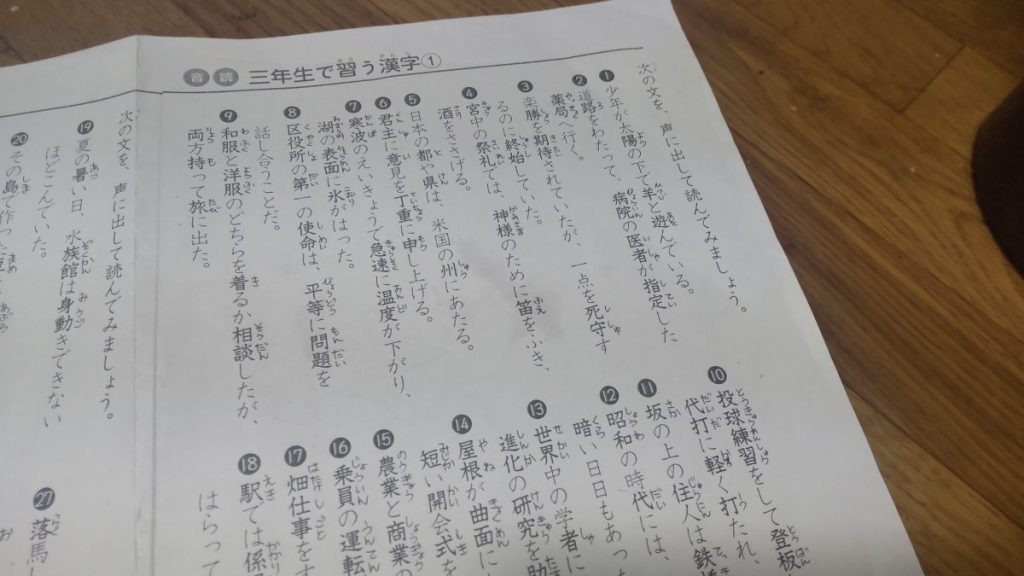

水野さん:「たったこれだけプリント」の文章部分をコピーして私が読み仮名をつけ、娘がスラスラ読めるようになるまで、毎日音読させたんです。

水野さん:それができるようになったら、次は漢字の各部分をコピーしてテストします。

水野さん:もちろん最初は全然書けないので、書けなかった漢字は漢和辞典を使って調べてもらいました。全部直すのに初日は3時間ぐらいかかりました。

継続と徹底反復で、約10日でテストが満点に!

――娘さんはイヤになりませんでしたか?

水野さん:もともと負けず嫌いで諦めないところがあるので、がんばってやっていました。

翌日は、さすがに疲れ果てていましたが、継続しなければ意味がありません。前日と同じテストをしたら、2日目ぐらいには前日の倍ぐらいの点が取れたので、これを繰り返したところ、約10日で全てのテストが満点になり、2年生の漢字は全て覚えてしまいました。

壁を乗り越えられたことは娘にとっても大きな自信になりました。

その後、テストの成績も良く、現在5年生に!

――その後、3年生、4年生での様子はどうでしたか?

水野さん:3年生や4年生の前半ぐらいまでは、何かあるかもしれないと少し覚悟していたんですが、テストの点数も良いですし、先生から電話もかかってくることもなく、何も問題が起きないまま現在5年生になりました。

普通学級に通っていて、幼少期に気になっていた発話も今は全く気にならないくらいよくしゃべります。

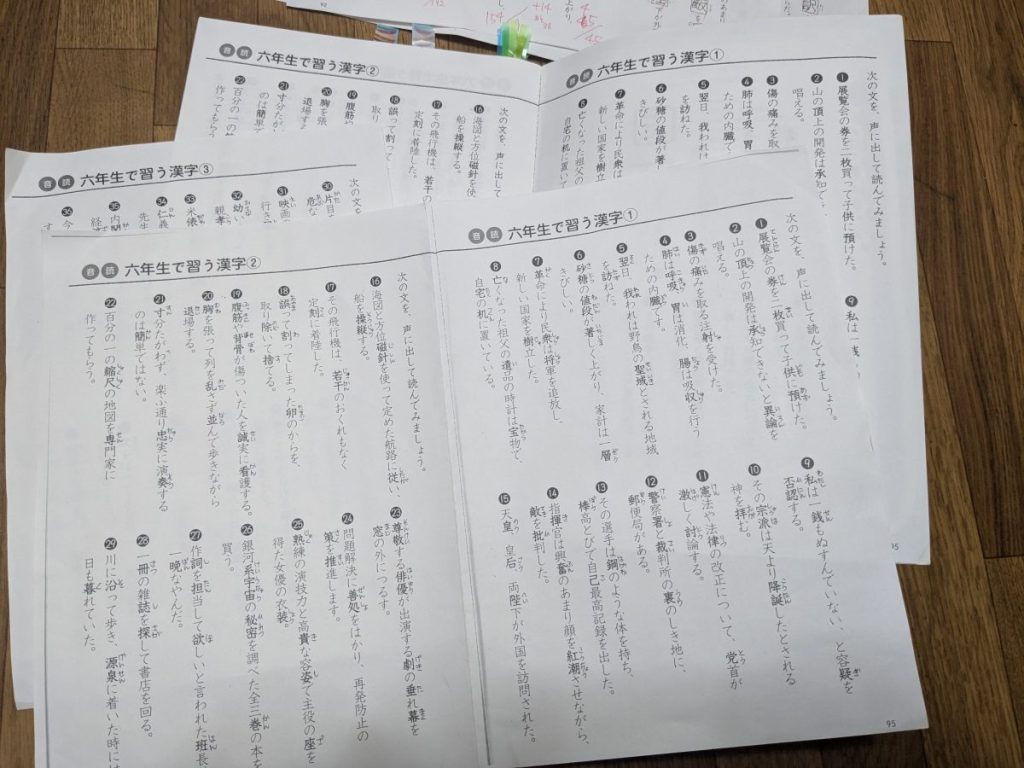

先取り学習で、漢字検定にも挑戦中

先取り学習の良いペースもできて、今5年生ですが、6年生までの漢字を全部覚えました。3年生の時から、1学年上の漢検を受けていて、4年生で6級まで取得し、今は5級を目指して勉強中です。

「百ます計算」で計算力が飛躍的に伸びた

――「たったこれだけプリント」の他にも、隂山先生の教材はお使いになりましたか?

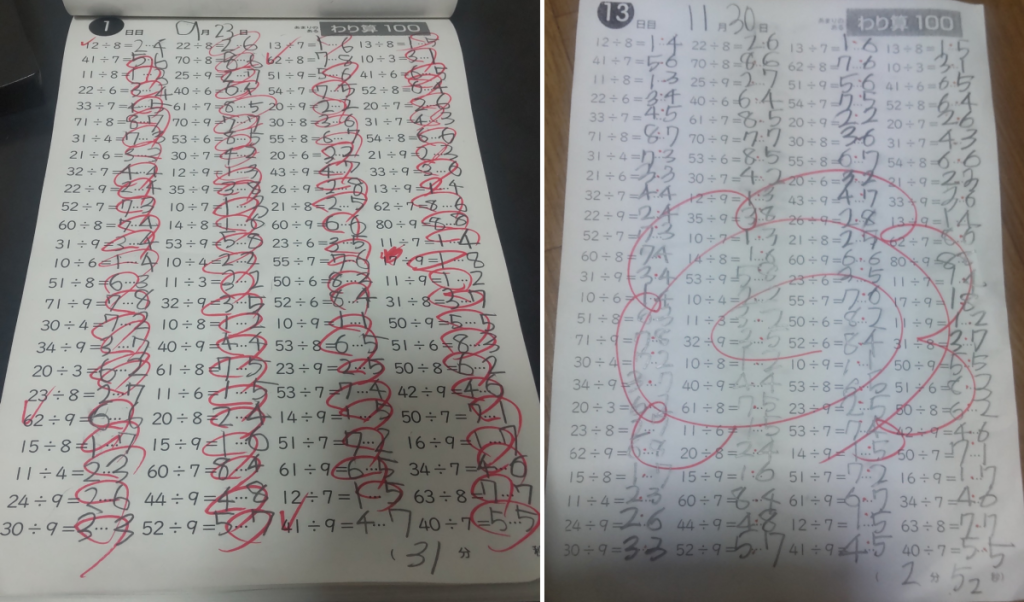

水野さん:小学校入学時にコロナ禍で学校が休校になり時間ができたときに、通信教育と併せて隂山先生のドリルや「百ます計算」も使っていました。

入学時から始めた「百ます計算」ですが、タイムを計るようになったのは2年生からです。まずはたし算から始めて3年生ぐらいでわり算まで終わり、今はタイムを縮めるのが目標です。かけ算で1分30秒を切れるようになったので、次はわり算のタイムに挑戦中です。

水野さん:「たったこれだけプリント」のテストで8割以上とれるようになったあと、「徹底反復熟語プリント」や、陰山先生監修の「おうちゼミシリーズ」にも取り組みました。

水野さん:1日10分くらいの短い時間でコツコツ進めています。「5分ドリル」も毎朝1ページずつやっています。

――「1年生の頃は10の概念が理解できなかった」とおっしゃっていましたよね。

水野さん:そうなんです。計算以前の問題でした。学校の授業やドリルで少しずつ分かっていきながらも、圧倒的に理解できるようになったのは「百ます計算」のおかげです。継続するとタイムが縮まるのも励みになるし、計算力が飛躍的に伸びました。

――隂山先生の教材のどんなところが娘さんに合ったのだと思いますか?

水野さん:分量が少ないので、子どもが飽きる前に終わらせられることが大きいですね。今では「たったこれだけプリント」が5分以内で終わります。また、内容がぎっしりつまっているので、「これだけやれば大丈夫」という安心感があります。親もこれだけでいいのね、と気が楽ですよね(笑)

勉強する娘の横で親も寄り添い、つまづいた時は基本に戻って

――娘さんの今の勉強習慣を教えてください。

水野さん:登校前は、百ます計算のわり算と「たったこれだけプリント」の漢字の音読を5分程度やっています。下校後には、私が仕事で家にいなくても一人で進められるよう、必要なプリントをコピーしてクリアファイルに入れ、やる順番を付箋に書いているので、それを進める。

水野さん:最近では、「ホワイトボードを使いたい」という要望も(笑)。相談しながら、できる範囲でやりやすい方法を一緒に決めるようにしています。これまでにコピーしたプリントは1000枚を超えているかもしれません。

――勉強習慣がつくコツは?

水野さん:最初は、私がなるべく勉強する娘のそばにいました。2年生の夏に漢字を猛勉強した時も、私はただ娘の横にいて「一緒にいるから、分からなくなったら聞いてね」と。このスタイルが娘に合ったようで、それからも、なるべく勉強する娘の横で、私も本を読んだり、ちょっとした用事をしたりするようにしました。

水野さん:3年生頃からは帰ってきておやつを食べて、宿題をやって、テーブルの上のクリアファイルのプリントをやる流れができたので、本人にまかせています。真面目にきっちりやる性格も良かったかなと思います。

――すばらしいですね。つまずくことはありませんでしたか?

水野さん:国語の文章はどうしても苦手なので、3年生でも2年生の基本ぐらいまで戻ったこともあります。

隂山先生の教材は学年に関係なく使いやすいので、あまり学年を考えたことがありませんでした。100ます計算も、やらない日が続いたときは、「今日から」と仕切り直して始めるようにしています。

親はやり方を見つけただけ。娘は自分で可能性を広げて英検3級にも挑戦

――現在娘さんはどんなことを頑張っているのでしょうか?

水野さん:計算ができるようになって自信をつけ、漢字や熟語も継続的にやってきたおかげで、しっかり点数が取れるようになり、それがまた自信につながっていると感じます。

水野さん:英語も大好きなので、英検3級にも挑戦しています。通っている学校の補習塾で、中学受験の話もでているので、今後挑戦することがあるかもしれません。

――ここまでのサポートを振り返っていかがですか

水野さん:私がやったのは、娘に合うやり方を考えながら試行錯誤すること。「伸ばしてあげた」というよりは、娘が自分の力で成長していったと感じています。ただ、自分に合う方法を見つけるのは子どもだけでは難しいものです。

だからこそ、学校に全て任せるだけではなく、親が寄り添ってサポートすることが大切だと思います。

――最後に、娘さんに、どのように成長してほしいですか?

水野さん:好きなことを好きなだけやってほしいです。学年にとらわれず、理解が追いつかない場合はわかるところまで戻ってやり直せばいいし、逆に得意でどんどん進めたいことがあれば、どんどん進んでいけばいい。自分のペースで学びを伸ばしてほしいですね。

こちらの記事もおすすめ