目次

自ら考え、発信し、共同する力を育むことを目指す

――「和光学園」は、生徒たちの自治を重んじ、自由な校風が一般に知られていますが、まずは、学校の特色を教えてください。

亀山先生(以下、亀山):「話し合い(対話)と自己決定」が、本校のいちばんの特色です。生活や現実社会と結びついた学びを、対話を活かして深めていくことで、自ら考え、発信し、共同する力が育つことを目指しています。私たち教職員は、学校をつくっていくパートナーとして生徒と接し、発達段階に適した教育を生徒たちが自治的に取り組める場をいろんなシーンで提供し、成長を促しています。

中学・高校で教育目標を分け、成長段階に応じて支援

亀山:また、中学と高校で、成長段階に応じた指導を行っているのも本校の特徴です。中学・高校とも3年生が最上級生としてもっとも輝ける立場にすることができるからです。

学習カリキュラムでは中学は共通の授業であるのに対して、高校では個々の問題意識に沿った学びということを意識して、多様な選択講座を開き、それぞれの学びを探求していけるように配慮しています。

――ほかにも、中学校と高校における違いがありますか?

亀山:教育理念は中学も高校も同じですが、教育目標は生徒たちの成長に沿って言葉や表現方法を変え、それぞれ3つの柱を掲げています。中学では〝共に生きる教育〟という教育目標の下に3本柱を掲げていますが、高校では〝個性・能力を伸ばし、自主的で創造的な力をつける〟〝自治活動を通して、民主的な人格を養う〟 〝歴史をきりひらいていく知性と行動力を育てる〟〝自由と自治を学ぶ学校〟ということを目指しています。その詳細は、各校のホームページで確認していただけましたら幸いです。

中学で行う〝共に生きる教育〟とは?

――今回は、「HugKum」読者の親子にとって身近な、中学校を中心にお話を伺いたいと思います。〝共に生きる教育〟を行うために、実際にどのような教育を行っているのでしょうか?

亀山:中学では、3つの教育目標を掲げて、その実現を目指しています。

ひとつは「自己肯定感を育む全面発達の教育」です。本校では、勉強ができるといった一面的な価値観からの評価ではなく、多様な価値観からの評価を行っています。あらゆる可能性をのばしながら、将来しなやかに生きていくためのさまざまな学びのある教育を目指しているのです。

また、「自己表現と他者理解を大切にする教育」というのも目指していて、自分で考えて意見を伝えていくと同時に、話し合うことで他者を理解する力を育むことを心がけています。自己表現では、芸術や音楽・文章などで表現していく力を育むことにも力を入れています。

亀山:以上のように、自己発信とともに他人の意見を受け止めていく力を育んだ上で、目指しているのが「権利行使の主体を育てる教育」です。自分も他者も困っていたら、それぞれがそれに心を寄せて、誰もの権利を守っていくことが大切だということを学ぶ教育を目指しています。こうした権利行使は、身近な存在だけに目を向けるのではなく、広い視野で世界全体に目を向けていくことを目指しています。

単なる知識の詰め込みではなく、思考力・仲間とつながる力を育てる授業

――では、そうした教育目標に到達するために、どのような教育が実践されているのでしょうか?

亀山:例えば、社会科の授業では、教師がそのとき社会で話題になっている問題や出来事をテーマにして生徒たちに問題提起を行って、その問題について教師と生徒が双方向で話し合い、生徒間で意見交換などをしながら、各人が自分の疑問や考えを深めていきます。

亀山:授業で取り上げるテーマは多岐に及んでいて、最近扱ったテーマとしては、「映画化もされた渋谷のトイレ掃除をする男性について」や、「日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞の受賞」、「日常生活の中で見かけるフォレストマーク」などが挙げられます。

これらのテーマは、どれも10時間前後かけて授業を行っていきます。テーマの題材によっては、英語科や音楽科の先生と授業内容を共有して、それぞれの科目とリンクしながら授業を行うケースもあります。

どの科目においても「思考力」を大切にしている

――現代社会で起きている事象をテーマにすることで、生徒たちが生きている社会を読み説く力が身につくわけですね。ところで、そんな社会科の筆記テストはどのようなものになるのでしょうか?

亀山:知識を問う問題も出しますが、テスト問題の最後には、必ず授業で語り合ったテーマについての論述問題を出しています。

本校では、どの科目もそうなのですが、教師が一方的に講義したり、教科書の内容を丸暗記するといった授業は行っていないのです。いわゆるクイズ大魔王を育てることは目指していないからです。

他者の意見を聞きながら、自身の考えを深め、それを表現して他者とつながる力を身につけることを目指しています。

中学時代の「秋田学習旅行」は、人との絆を育み、人生というものを考える機会

――学校行事の中では、どのような形で教育理念が反映されていますか?

亀山:中学では、2年生の秋に行われる5泊6日の「秋田学習旅行」がもっとも本校の教育理念を象徴していると思います。

最初の2日間では祭りづくりを体験するのですが、民族芸能をベースとする「劇団わらび座」の舞台鑑賞を1日目に行ったあとに、2日目に座員から太鼓と踊りを教わってステージ発表を行います。

そして、後半の3日間は、班ごとに分かれて農家で農作業に取り組みます。最終日には、わらび座の座員や農家の方々に参加していただきお別れ感謝の会を開催。5日間を振り返っての感謝の気持ちや伝えたい想いのスピーチと合唱をして旅を終えるというのが、大まかな流れです。

亀山:この6日間で、生徒たちは、わらび座の座員や農家の方たちの仕事を見るだけでなく、体験することで、働くとはどういうことなのかを学び、自身の人生についても考える機会になっています。また、旅でふれあった方たちとの絆は、その後も農家の方たちが文化祭に足を運んでくださったりして続いていくため、人とつながるということを深く感じることができます。

亀山:また、秋田での農業体験は、その後、技術家庭科の中で、さらに奥深い学びへとつながっていきます。旅行時は収穫体験が主な農作業になるのですが、旅行後は学校内で小麦を種から栽培して、それを収穫し、パンやうどんにして食べるまでの授業を体験するのです。そうすることで、農業に従事することの大変さや重要性をより深く学ぶことができます。

1・3年生では学級演劇づくり

亀山:学習旅行が2年生の中心行事ですが、1・3年では学級演劇に取り組んでいます。

キャスト、スタッフ、演出と様々な役割をクラスのメンバーで担って、独自の舞台を創り上げる総合芸術である演劇にクラス毎に取り組みます。脚本を探し、読み合って選定する話し合いからスタートし、役割分担を決め、脚本理解を進めながら稽古と共に大小道具製作、音響・照明・衣装の準備を進めます。

一人ひとりの能力と話し合いを活かして作品を創っていきます。1年生は初めてクラスで取り組むー大イベントで、文化祭で公演します。 3年生は卒業を間近に控える3学期に「演劇祭卒業公演」に取り組んできました。

60分の大舞台。台本を読みながら議論を重ねる生徒や大道具や音響にのめり込む生徒など、一つの舞台を成功に導くために、それぞれの立場で責任をもって真剣に取り組んでいます。

摩擦や対話を通し困難を乗り越え完成した演劇は、観客に笑いと涙をさそい、クラス全員が達成感に包まれます。

学級演劇づくりは、自己表現と他者理解を進め、多様な能力を活かす場であり、自己肯定感を育む大切な機会であると考えています。

〝人生を描く力〟を身につけた卒業生の進路は多彩

――授業も学校行事も、実社会や自身の体験と結びついた学びになるのですね。こうした学びを体験した卒業生の進路にはどのようなものが多いのでしょうか?

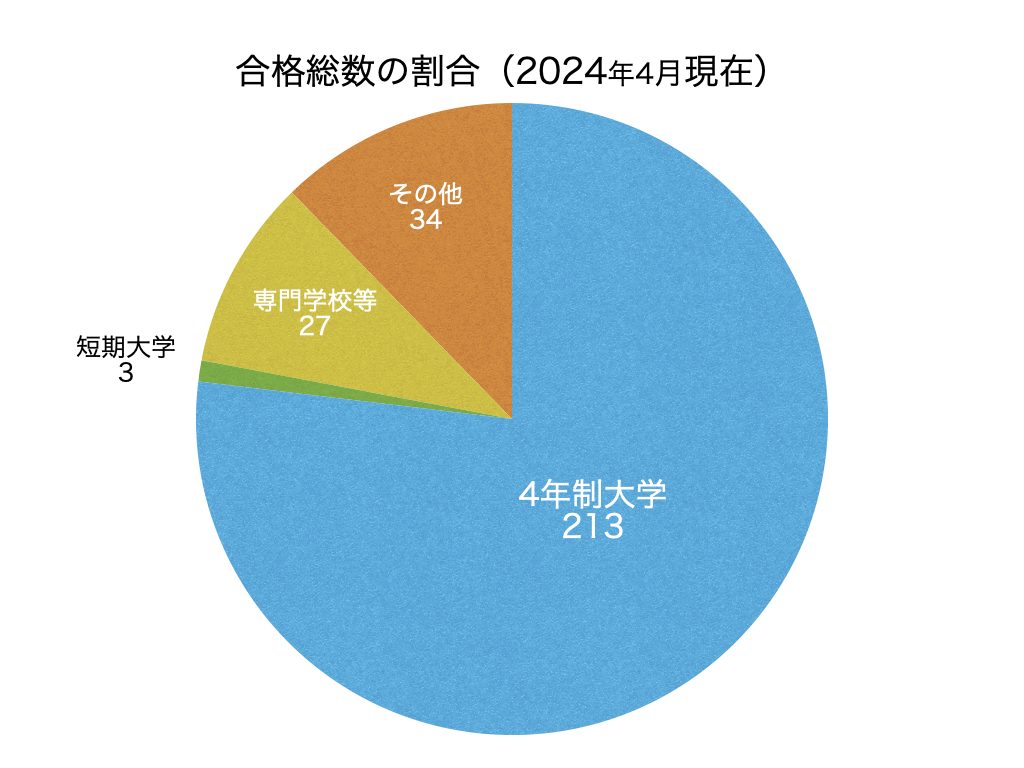

亀山:本校の卒業生の進路は、大学受験一辺倒ではありません。2024年4月の実績では、4年生大学や短期大学へ進学する者が約8割ですが、ほかに専門学校や留学、就職する者もいます。

本校では、大学入試のために特化した授業は行っていません。

亀山:高校では個々の問題意識に沿った学びというのを意識して多様な講座を設け、それを自由に選択し、それぞれの学びを探求できるようなカリキュラムを組んでいます。そのため、進路に合わせて、中には午後は予備校に行く人もいます。自由に自主的にスケジュールを組んでいくことができます。

ただし、生徒に任せると言っても、進路指導はしっかり行っています。近年志願者が増えている総合型選抜や推薦試験の指導も一人ひとりと向きあって、細かに進めています。単なる学校選びだけに留まらず、本人が自分の生き方を含め主体的に考えていけるよう3年間かけて生徒とともに考えながら指導を行っています。

「自分の頭で考えて表現する力」「他者の考えを受けとめつながる力」を付けたい人に適した学校

――では、最後に中学受験を考えている保護者の方へメッセージをお願いします。

亀山:偏差値が高い、低いといった価値観が重要だとしたら、本校はそれに適した学校ではありません。しかし、生徒会活動も活発で話し合いが多く、文章を書いたり、意見交換をする場が多数あるので、単なる知識の詰め込みではなく、本当に自分の頭で考えて表現をする力を身につけることができます。

亀山:そして、他者の考えを受けとめる力も同時に育むことができるのです。そうした力を身につけたい方は、ぜひ本校へ来ていただけたらと思います。数学問題の解答と異なり、人生を豊かに生きるための方法はひとつだけじゃありません。各人が自分の生きる道の正解を見つけられる学校だと思っていただけたらと思いますね。

『和光中学校・高等学校』

1933年に成城学園から分家し、‘34年に和光学園を設立。和光中学校は’47年、和光高等学校は’50年に開校した。戦前より自主性を重んじる教育を重んじており、自由で多様性を求める教育を推進。

中学校の1学年定員は152名で、そのうち約1/3が外部進学生。高校の定員は240名でさらに外部進学生が加わる。クラブ活動は月・木・金の週3日間で、土・日の活動は試合や大会以外行われていない。火・木は生徒会活動や習い事などの社会文化活動をしている生徒が多いという。

こちらもおすすめ

取材・文/HugKum編集部