目次

社会応援ネットワークの活動「2本の柱」とは

優木さん(以下、優木):社会応援ネットワークでは、具体的にどのような活動をされているのですか?

高比良さん(以下、高比良):活動内容として大きな柱が2本あります。ひとつは冊子やリラクセーションの動画など「コンテンツの作成」。もうひとつが「出張授業」です。コンテンツや授業の中身はこれです!と決まっているものは、実はないんですね。というのも、私たちのスタンスとしては基本的に「受け身」なんです。常に降りてきたミッションに対して動く、という。

優木:「こういうことをしてほしい」「こんなことに悩んでいる」という要望に対して動くということでしょうか。

高比良:そうです。この事業そのものも、社会に必要とされたから立ち上げたものになります。

東日本大震災のとき、避難所へ配った『子ども応援便り』の号外が始まり

優木:設立のきっかけはなんだったのでしょうか?

高比良:東日本大震災です。実はもともと、『子ども応援便り』という新聞を作成し、全国の小学校に配っていたんです。震災の際の避難所に、小学校の体育館を使うでしょう。当然ですが、子どもたちをはじめ、大人も先生たちも、みんな強いストレスを抱えてらっしゃいました。それで応援要請が来たんです。「なにか元気の出るものを作ってくれませんか?」と。それを受けてすぐ、『子ども応援便り』の号外を作成したんです。

優木:号外ではアンパンマンを表紙にされたとか。

高比良:ラジオでアンパンマンの音楽が流れた際に、おじいさんもおばあさんも、お父さんお母さんも子どもたちも、みんなで一緒に歌ってとても和んだ、というニュースを見たんです。それでもう、これだ!と。やなせ先生にお願いすると、すぐにイラストを提供していただいたので、歌詞を添えて。ときには音楽も流して、とラジオ局にお願いし、一緒に歌いましょうという活動をしたんです。

優木:とても素敵ですね!

高比良:ありがとうございます。多くのところから「続けてほしい」と依頼が来たんですが、当時は本当に手弁当で。資金も編集部内でカンパを募って印刷費を捻出する…という状態でした。それでいろいろ調べて一般社団法人化したんです。2011年6月のことでした。

被災地の子どもたちの心のケア活動をスタート

優木:震災から3か月ほどのスピード感ですね。やはり被災地の方々のケアを中心に活動されたのでしょうか。

高比良:主に「心のケア」を行いました。被災地の物資は足りてきていても、次第に子どもたちがイライラしたり、ケンカが多くなったりしていたんです。あと、親御さんがその後の生活の心配をしてメンタルを病んだり…。

優木:心のケアはとても大事ですね。具体的にはどのようなことを?

高比良:リラクセーションの専門家をお連れして、呼吸法のワークショップを開いたり、分かち合いの手法を学んでもらったり。ただもう数が足りなくて。それで、文部科学省の委託事業に応募して、各手法の専門家に模擬授業を行っていただき、それをDVDにまとめることにしたんです。先生がそれを見て、クラスの子どもたちに教えられるよう、指導案もつけて。それを被災3県の全小学校に配付しました。

高比良:この頃、JKAの補助事業としても活動することになりました。JKAは社会福祉やスポーツ支援、地域活性などさまざまな支援団体を補助してらっしゃいますが、私たちも2011年の秋、つまり団体設立の年からずっと応援してもらっているんです。

JKAの補助を受け、『防災手帳』などを作成・無料配付

優木:JKAの補助を受けたからこそできたことには、どんなものがありますか?

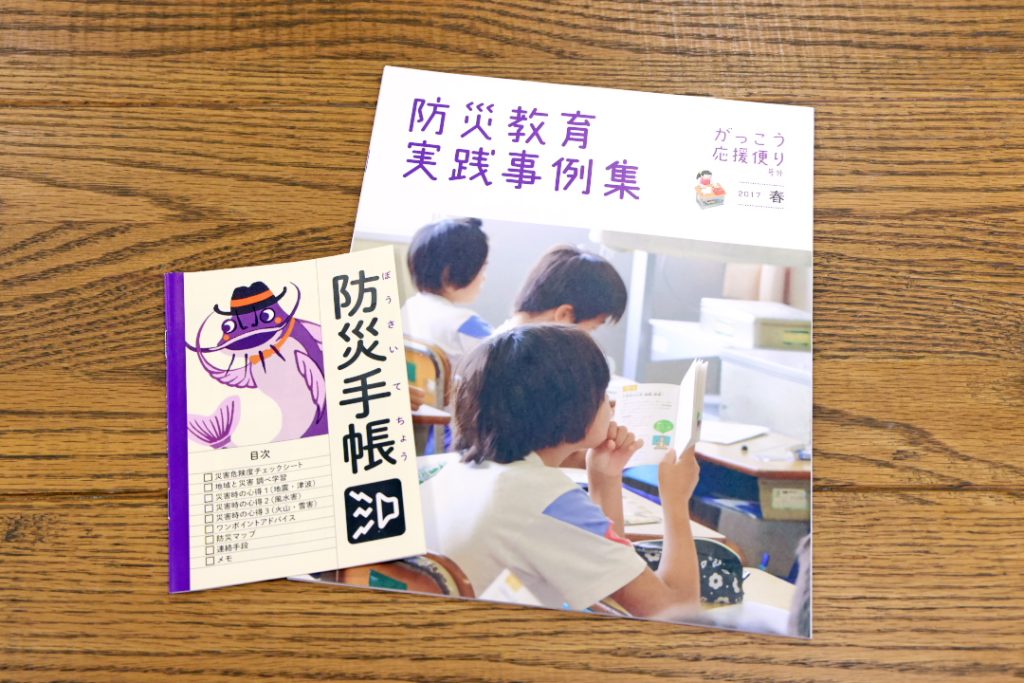

高比良:たくさんありますが、JKAの補助事業で作成したのが『防災手帳』と先生向けの『「防災手帳」指導の手引き』 です。2016年3月に、全国2万1千校の小学校に無料配付しました。

高比良:配付、800 校を超える学校からお問い合わせや反響をいただきまして。その際、「他校の防災教育の取り組みを知りたい」「授業例がほしい」など、防災教育に取り組む上でのヒントを望む声をたくさんもらって、それで次に作成したのが教職員向け冊子『防災教育実践事例集』です。こちらは2017年の春ですね。

優木:どれも情報量が多くていいですね。これが配付されたとき、うちの子はまだ小学校入学前でした…。

高比良:どれも社会応援ネットワークのHPで無料ダウンロードできます。よければぜひ見てみてください。

コロナ禍をきっかけに動画を拡充。「こころの健康サポート部」を立ち上げる

優木:YouTube「社会応援ネットワーク」チャンネルで動画をたくさん上げてらっしゃいますね。

高比良:コロナ禍で、中学生くらいのお子さんをおもちの方から「部活動の大会や学校行事が中止になって、子どもが鬱々としている。親は何をしてあげられるでしょう?」という声をたくさんいただいたんです。

それで立ち上げたのが「こころの健康サポート部」です。ホームページを作成し、お悩み相談などさまざまなコンテンツを掲載しています。

まずは深呼吸してみようと。コロナ以前から、リラクセーションのワークショップなどを多く行い、知見は手元にあったんです。でも、コロナ禍で人を集められない。そもそも子どもがひきこもっている。 それでも見られるものとなると、YouTubeにあげることだ、と。それで動画に力を入れ始めました。こちらもJKAの補助を受けて作成しています。最近は、不登校に関する相談がとても増えています。

優木:不登校といえば、次女が1年生のときに「学校に行きたくない」と行き渋りをしだしたことがあったんです。お友達とのトラブルが原因で、2週間ほどで自力で解決したのですが、当時はどういう声かけをするのが正解なのか、悩みました。

優木:子どもの気持ちは尊重したいけど、現実問題、私にも仕事がある。無理やり行かせることはしませんでしたが、玄関先で「行くの?どうするの?ママは仕事があるんだよ」と押し問答してしまったり。どう対応すればよかったのかなと今も思います。

高比良:悩みますよね。前提として、私は専門家ではないので、「こうすると解決しますよ」とは言えないんです。社会応援ネットワークは「病院」ではなく「保健室」だと言っていて。治してはあげられないけど、解決法を一緒に探そう、あなたが立ち上がるのを応援する、というスタンスなんです。

多くのケースを見てきて感じるのが、結構「〇〇しないとあなたのためにならない」というYOU(ユー)を主語にした言い方をされている親御さんが多いんですよ。ですが、私たちが動画で伝えている手法は「I(アイ)メッセージ」といって、「私」を主語に伝えるやり方です。例えば「あなたが〇〇してくれるとお母さんがうれしいし、安心するのよ」など。

高比良:優木家では、行き渋りされていた際に無理やり行かせたり、理由を根掘り葉掘り聞いたりしなかったのはとてもよかったと思います。子どもって、意外と自分でも行けない理由がわかっていないんです。なので詰められると辛い。

不登校の初期は行ったり行かなかったりをくり返すことが多いので、その際に、「行けた日」の方にフォーカスするといいと思います。なぜ行けたのか?給食が好きなおかずだったからとか、午前中までだったからだとか。「自分はこれをするとしんどい。こういうときに気分がいい」というのを、親子ともに見つけていってほしいです。自分自身の「取扱説明書」を作るイメージで。親御さんにとっても大事なことです。

優木:わかります。私も、子どもたちのために我慢していることが続くと、相手にイライラしたり求めすぎたりしてしまうことがわかって。私がこんなに無理してるんだから、あなたたちも無理してよ、のように。そうなりそうと思ったら、もう家事はひたすら手抜きしています。

よく「でも家が回らなくない?」と聞かれるんですが、意外と回るんです。洗濯物なんか畳まなくてもいい。子どもたちが自分の分を畳むようにしていますが、それも辛いときはやらなくてもいい。廊下に転がっていたって問題ない。

高比良:すばらしいですね。本当に親御さんが、特にお母さんがご機嫌でいることが、子育てでいちばん大事なことだと思います。

もうひとつの柱「出前授業」。子どもたちに体験機会を

高比良:冊子や動画の作成のほか、もうひとつの活動の柱が「出前授業」です。今の子どもたちに「出前」といってもあまり通じないんですけど(笑)。

優木:確かに…!地域によっては「ウーバー」と言ったほうが通じるかもしれない(笑)。具体的にはどのような授業を?

高比良:例えば、東京パラリンピックの前年に「パラスポーツ応援プロジェクト」というものを行いました。東京はいいんですよ、都がパラスポーツを実際に見たり体験したりする機会を設けてくれている。けれど地方は機会が少ない。学校の先生から「パラスポーツを見たことも体験したこともないから、開催のときだけ選手を応援しようと子どもたちに呼びかけても、難しいんですよ」と。

そこで、ブラインドサッカーや車いすバスケの競技としての楽しさに触れることで、子どもたちも「いろんな競技があるんだな」「それぞれの得意を生かしてできることをしているんだな」と、自然と多様性というものを感じることができるんです。

こちらの活動もJKAの補助を受けて、「多様性プロジェクト」として継続しています。目が不自由な音楽家、手話ダンサー、パラスポーツ選手など、自らの特性を生かした分野で活躍する人たちに授業を行ってもらっています。

優木:実際に見たり触れたりしたことをきっかけに、子どもたちの人生に大きな影響があるかもしれない。体験の機会は大事ですよね。

優木:我が家は夏にマレーシアへ移住予定なんですが、それも私が一度は海外暮らしを体験したいし、子どもたちにも体験させたいから、という想いなんです。マレーシアは多くの国から人が集まっているので、学校にも多様なバックグラウンドをもつ子どもが通っています。子どもたちは不安もあるようですが、家族みんなで新しい冒険に出るぞ!という気持ちで行きたいと思っています。

高比良:誰でも知らないことは怖いですよね。でもだからこそ知ることに意味がある。とても素敵な経験になると思います。

私たちの「多様性プロジェクト」はYouTubeでも配信していますので、実際に体験することができない方でも、ぜひ映像だけでも観ていただけたらと思います。

各所との連携やネットワークをさらに強化していきたい

優木:今後はどのような活動を増やしていきたいですか?

高比良:冒頭でお話ししたとおり私たちは「受け身」なので、内容も自分たちで決めるというより、求められることにお応えする、という形になります。そのため自らの活動を増やすというよりは、内容をよりいいものにしていくために、各所との連携や専門家とのネットワーク作りをさらに強化していきたいと思います。こういうときは、ここに頼ればいいんだよ、とすぐ言えるように。

優木:まさに「保健室」ですね。社会応援ネットワークさんのような団体があると知るだけで、悩んでいる方もとても安心できると思います。

高比良:個人的な悩みの向こう側には、何百、何千、何万人という同じような悩みを持つ人の存在があるんですよね。なので、その声のひとつに答えることが、結果的に社会全体の応援になるという気持ちで活動しています。

優木:力づけられた人がたくさんいることと思います。本日はありがとうございました!

■インタビュー内で出てきた『防災手帳』のダウンロードはこちらから>>

■優木さん衣装/シャツ¥24,200、パンツ¥24,200(アンタイトル) ピアス¥107,800、リング¥154,000(ココシュニック)

アンタイトル☎︎03-6851-4604

ココシュニック☎︎03-5413-5140

プロフィール

インスタグラム : @yukimaomi

女性専用ピラティス美容整体サロンRESIZE BODY

プロフィール

社会応援ネットワーク:弱者の立場にいる人の声を聞き、さまざまな角度から解決の糸口を探り、解決策を立案実行に移すまでを行う一般社団法人。

YouTube:@社会応援ネットワーク

■PR/公益財団法人JKA

競輪とオートレースの補助事業を紹介するウェブサイト「CYCLEーJKA SOCIAL ACTION」は>>こちら

撮影/横田紋子 ヘア&メイク(優木さん)/廣瀬浩介 スタイリング(優木さん)/青山絵美 文・構成/HugKum編集部