お小遣いでマネー教育はできる?

「まだ小学生なのに、マネー教育って早すぎない?」

そんなふうに感じる方も多いかもしれませんね。でも実は、お金の使い方って、大人になってから急に身につくものではありません。だからこそ、小さいころから『お小遣い』という身近なお金を通して、少しずつ学んでいくことがとても大切です。

たとえば、お菓子を買うために貯めたり、どうすればもっとお小遣いをもらえるようになるのか考えたり。そんな小さな経験の積み重ねが「お金って大切だな」「無駄遣いしないようにしよう」といった感覚を育ててくれます。

次にご紹介するのは、代表的なお小遣いの渡し方5パターンです。

お小遣いの渡し方次第でそれぞれ異なるマネー知識を得られます。ご家庭に合ったスタイルを見つけましょう。

お小遣い制度5パターンを知ってマネー教育しよう

みなさんは、どのようなやり方でお子さんにお小遣いを渡していますか? お小遣いの渡し方には大きく分けると5パターンあります。

お小遣いの渡し方5パターン

1.必要なときにその都度あげる

2.ベーシックインカム(無条件で定額支給)

3.固定給(お手伝いすることを条件に定額支給)

4.成果報酬(お手伝いに応じて支給)

5.ハイブリッド型

それぞれの特徴やメリット・デメリットは次の通りです。ご家庭の方針にあったやり方を見つけて、お子さんにマネー教育しましょう。

1. 必要なときにその都度あげる

小学1年生を対象とした小学館のアンケート結果によると「必要なときに必要な額をあげている」と回答した親御さんが全体の34.0%を占め、もっとも高い結果になりました。

メリット:親がお金の管理をするので無駄遣いが減る

デメリット:子どもの金銭感覚が身につきにくい。子どものマネー教育という観点ではおすすめしない

「〇〇君と遊びに行くから100円ちょうだい!」と言われたら、その都度お小遣いを与えている親御さんも多いのではないでしょうか?

お友達がお菓子を買っているのに、自分の子どもだけお金がなくて買えなかったらかわいそうですよね。

しかし、子どもにとっては比較的自由にお金が手に入ることから「マネー教育」という観点ではおすすめしません。

▼関連記事はこちら

2. ベーシックインカム(無条件で定額支給)

毎月500円、毎週100円など無条件で定期的にお小遣いを与えるのがベーシックインカム型です。このタイプも一般的なお小遣いの渡し方ですよね。

メリット:決められた金額の中で、やりくりする力が身につく

デメリット:努力をしなくてももらえるので、お金のありがたみを理解しにくい

「先月はすぐにお小遣いを使い切っちゃった…。お小遣いは500円だから、今月は毎週100円ずつ使おう!」

このように限られた予算内で、計画的にお小遣いを使う知恵が身につきます。

ただし、時期がくれば無条件でお小遣いが手に入るので、お金を稼ぐ感覚を得られない点がデメリットです。

3. 固定給(お手伝いすることを条件に定額支給)

家で決めた特定のお手伝い(労働)をこなすことを条件に、毎月決まった金額を渡すスタイルです。会社員や公務員のような稼ぎ方を学べます。

メリット:お手伝い(労働)の対価として毎月決まったお小遣い(給料)をもらえる感覚が身につく

デメリット:お手伝いの内容を明確にしないとベーシックインカム化する可能性がある

毎月決まった金額をもらえる点においては、ベーシックインカム型と同じです。しかし、無条件ではなく、お手伝いをすることを条件にお小遣いがもらえるという点が異なります。

「毎月500円ほしいな〜!」

「じゃあ、毎日トイレ掃除と植木の水やりやってね」

このように、条件付きで定額のお小遣いを与えるのが固定給型です。ただし、お手伝いを習慣化しないとベーシックインカム型になってしまう可能性があります。

下記のような「お手伝いシート」を作成すれば、お手伝いを意識しやすくなりますよ。

4. 成果報酬(お手伝いに応じて支給)

成果報酬型は、お手伝いの量に応じて報酬(お小遣いの金額)が変わる制度です。

メリット:がんばるほど稼げる。お小遣いを上げるために、子どもが新しいお手伝いを思いつくことも。フリーランスのような稼ぎ方が身につく。

デメリット:お手伝いをしなければ、お小遣いをもらえない。無報酬ではお手伝いをしなくなるリスクがある。

わが家には小学1年生の息子がいますが、稼ぐ力を身につけるために成果報酬型を採用しています。

「お菓子を買いたいから、がんばってお手伝いしよう!」

「ボク、こんなお手伝いもできるよ!」

成果報酬型を採用してからは、このようにやる気を出してお手伝いをしてくれるようになりました。

わが家では下記のようなお小遣いシートで管理しています。

お小遣いの金額は難易度や優先順位などによって設定しています。

報酬額は親が独断で決めるのではなく、交渉力を養うために子どもと話し合って決めるのがポイントです。

お小遣いは毎回支払うのではなく、5回したらクリアのようにゲーム感覚にしたほうが継続しやすくなります。

▼こちらの関連記事も

5. ハイブリッド型

ここまで4パターンのお小遣い制度をご紹介してきましたが、どれか1つに絞る必要はありません。おすすめなのは、それぞれのお小遣い制度を組み合わせたハイブリッド型です。

たとえば「ベーシックインカム×成果報酬」あるいは「固定給×成果報酬」にすれば、毎月安定してお小遣いをもらいつつ、副業感覚で成果報酬を得られます。ただし、「その都度与える×ベーシックインカム」の組み合わせは、マネー教育になりにくいのでおすすめしません。

ハイブリッド型を検討する際は、子どもへの教育を意識した上で組み合わせを考えましょう。

HugKum編集部「子どものお手伝い」に関する調査

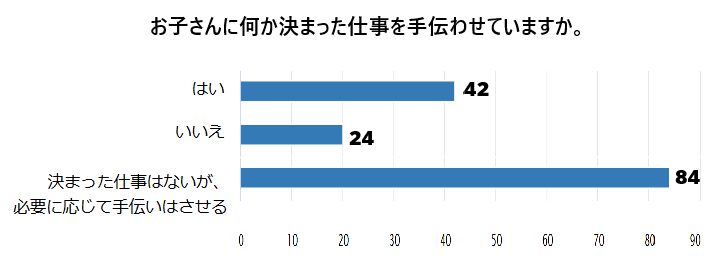

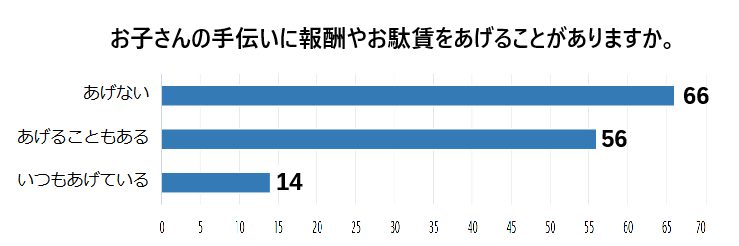

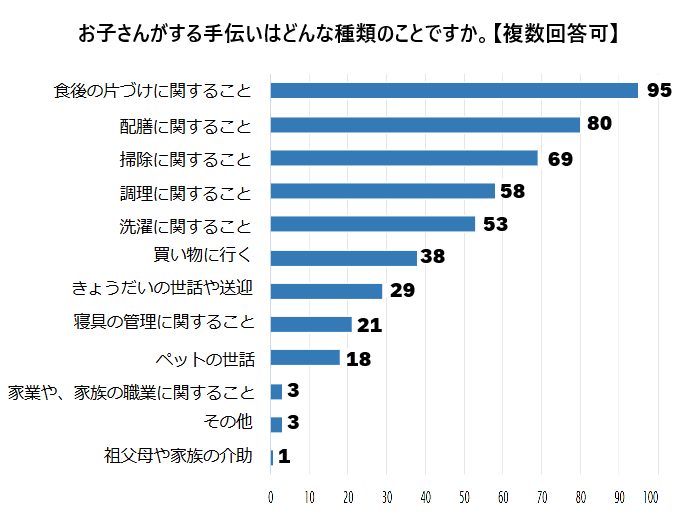

ここでは参考までに、HugKum編集部が小学生のお子さんがいるメルマガ会員183人を対象に調査した「お手伝い」に関する調査結果をご紹介します。

【調査概要】インターネット調査、小学生の子どもがいる保護者183人、2025年3月14日~4月15日、統計グラフの数字は人数

上の調査から、子どものお手伝いについては各家庭でさまざまな考え方があることがわかります。

子どもにさせるお手伝いの種類としていちばん多かった「食後の片付けに関すること」は、具体的にはお皿を下げる、皿を洗う、食洗機のセッティングなどがありました。また「配膳に関すること」では、ご飯や料理をよそう、料理を運ぶ、箸をそろえるなどが挙げられ、「調理に関すること」として、米研ぎ、食材の下ごしらえ、トーストやお茶の準備といったものも挙がりました。

「掃除に関すること」では、自分や家族の部屋の掃除、トイレや風呂、庭や玄関の掃除、「洗濯に関すること」では、衣類や靴の洗濯、干す、とりこんでたたんでしまうなど。また「寝具の管理に関すること」として、布団のたたみおろし、ベッドメイキング、「ペットの世話」で餌やり、散歩、ペットの体を洗う、などが子どものお手伝いとして行われているようです。

ご家庭の方針に合ったお小遣い制度でマネー教育を

お小遣いの渡し方には、「その都度あげる」「ベーシックインカム」「固定給」「成果報酬」「ハイブリッド型」の5つの制度があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、子どもの年齢や性格、家庭の教育方針に合わせて選ぶことが大切です。

たとえば、成果報酬型では「働く=報酬を得る」感覚を学びやすく、ベーシックインカム型では予算内でやりくりする力が身につきます。制度を組み合わせたハイブリッド型も有効で、マネー教育の観点から柔軟に対応できます。

大切なのは、子どもが自分で考えてお金を使えるようになることです。家庭での実践を通じて、楽しみながら金融リテラシーを育んでいきましょう。

こちらの記事もおすすめ

記事執筆

独立系ファイナンシャルプランナー(FP)として執筆業を中心に活動中。2児の父親でもあり、家計や資産形成に関する執筆が得意。また、マンションの売買も経験しており、実体験に基づいたライティングを強みとしている。各種金融メディアでの執筆・監修業のほか、自身のメディアとして「もにゅら親子の節約ブログ」「もにゅらのクリプト部屋」を運営中。

※「子どものお手伝い」に関する調査部分のみHugKum編集部による加筆