前編では貧しかった幼少期から東大合格までのお話を伺いました

目次

勉強には「瞬発力」と「戦略」が重要!

――西尾さんは大阪大学に入学後、2年生のときに受験をして東大に合格したのですね。中学受験のときは6年生から1年間、大阪大学のときも1年間、そして東大も1年間。たった1年の受験勉強でどうしてそんなに難関校に合格するのでしょうか。

やるときにギュッ!とやるんですよ。そこは腹を据えて集中する。勉強時間も長かったですね。小学校のときも毎日6時間くらいやったし、大学受験のための1カ月間は、ファミリーレストランに朝6時から夜の1時くらいまでいてひたすら勉強しました。期間が短ければ集中して長時間やれるものです。そこで基礎力をかためてしまうと、あとはラクなんです。

あと、「戦略を立てること」はすごく大事です。自分が受ける試験の問題を、過去問を含めてよく研究して、問題に合った勉強をするんです。

英検1級に合格したときの戦略とは…

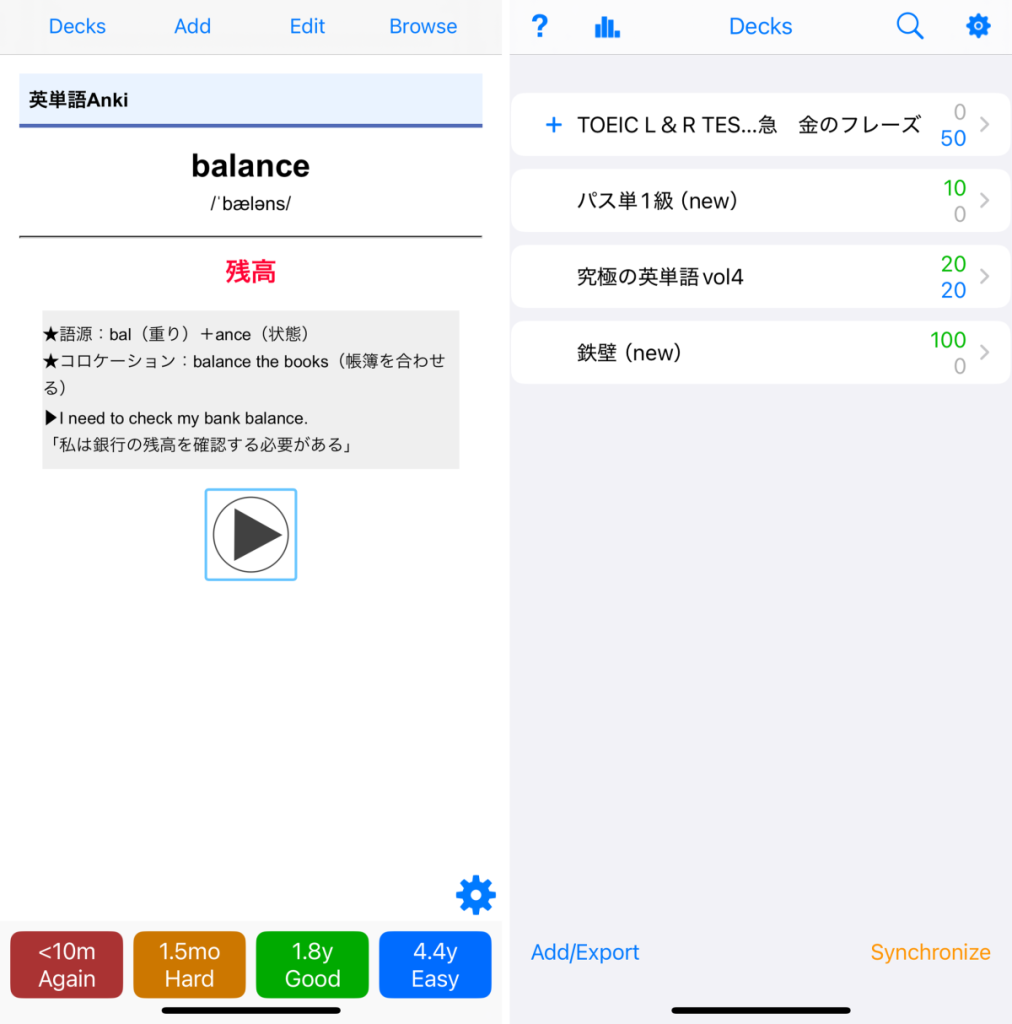

たとえば僕は英検1級(旧形式)を大学生のときに受けて合格したのですが、当時は語彙と読解の配点が一番高くて次がリスニング、そして意外にエッセイ(ライティング)の配点が少なかったんです。ふつう、語彙とか単語とかは勉強しても点数にならないと思いがちでしょう? でも語彙と読解で45%くらいの配点なので、まずはここを攻略すればいい。英語が読めないとか苦手とか言う前の段階でだれでも勉強をすれば点数が取れるので、ここを頑張らない手はないんです。出題される単語はとても難しいけれど、単語がわかるようになったら長文もわかるようになるから、やっぱり単語を一生懸命やるのは正解なんです。

また、エッセイは苦手意識が強い人は多いですが、問題文の文章とほぼ同じ構成で書いても丸がもらえる、文の構造が多いほどいい点数が来るというような配点を理解して、できるだけ配点がよくなるように勉強するんです。そうすると努力は少なくてすむ。

大学受験も同じ! 戦略を立てて挑む

大学受験だって同様なんです。数学って文系だと250種類しか解法がない。理系でも400種類しかないと言われます。難関校は難しい問題を出してくると思いがちですが、学習指導要領にのっとって独自の範囲を指定しています。「ここから出ますよ」っていうところを徹底的に覚えれば満点が取れます。解法をガッチリやって問題を解いてあてはめて「こうか!」とわかれば次もできます。

共通テストでの一次選抜落ちがない限り、受験は総合点ですから、僕みたいに社会が苦手なら、数学でいい点数を取ってカバーすればいいわけです。そういうメリハリをつけて挑んでいけばすごくラクになれるんですよ。

そして、立てた戦略を実行する力も大事ですね。

勉強方法をしっかり伝えて戦略を実行する大学受験塾で大成功

――なるほど、よくわかりますが、その戦略を自分で立てられなかったり、立てても実行できなかったりするから受験がうまくいかないのでは……。

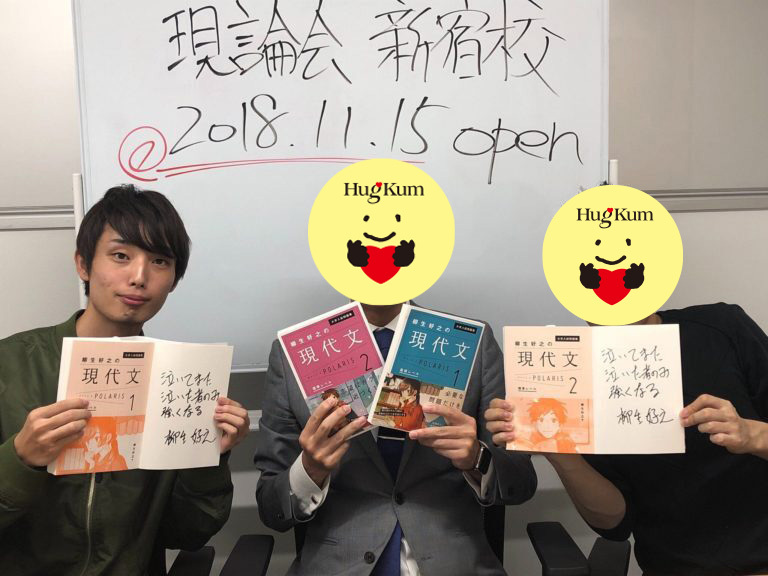

そこで、大学時代に戦略を立てて大学受験に合格する「現論会」という塾を作りました。もともと僕は高校時代からビジネスに興味があって実際さまざまなことに着手していましたが、大学になってからは起業して、勉強法に焦点を当てた塾もやり始めたんです。「受験は計画が9割」ですからね。

初めはオンライン校しかなかったのですが、貸しオフィスを教室として利用して新宿校を作り初年度の運営を行い、初年度は30名の生徒が全員、MARCH(明治、青山、立教、中央、法政)以上に合格するという実績を残すことができました。次年度は初年度の元手から正式に西新宿に新宿校を開校、46校を展開しました。

マッキンゼーとリクルートに内定したけれど起業を選ぶ

――そして、その後、小学生向けの塾、ミライ式を開校するわけですが、そのいきさつは?

2019年8月に、一緒に学んでいたゼミ生と株式会社TricoLogicを設立して、人工知能を活用した飲食店向けのデータ解析サービスなどをやっていたのですが、コロナ禍でいったん休止し、就職しようと思っていました。就職活動も負け知らずで、世界的なコンサルティングファームのマッキンゼーと、みなさんにもおなじみのリクルートに内定をいただきました。でも、ビジネスの先輩から、「君は起業したほうがいい」と言われて考え直し、本格的に起業する道を選んだんです。

――それで、2023年に「ミライ式」を始めたのですね。

2022年にチャットGTPに触れて驚いたんです。これは一気に社会が変わるなと。自分は経済学部だったし、東大でシステムにも関わっていたので少しはAIのことがわかるので、こうした最先端のAIをビジネスにすることも考えましたが、それにはとてつもない資本が必要で、僕のようなベンチャーにできるわけはないんです。

それならAI×何か、をやろうと。学生時代から現論会を展開し、教育ビジネス分野でいい結果が出せたし、大阪大学時代から家庭教師もやっていたので、教育をやりたい気持ちが強くて。ならば、今いちばん新しいAIに小学生が自分の勉強で関わって、AIと一緒に過ごせる能力をつけることはどうかと、それが社会貢献という意味でも圧倒的に重要だと思ったんです。

「ミライ式」は子どもの“考える力”を育てる

今塾として展開している「ミライ式」は、子どもたちが戦略を自分で立てられるようになるための学びです。戦略って目標達成や課題解決をする能力ですよね? それがつけられれば成績を上げられるし、将来起業もできます。自己実現の効率のいい手段です。それは探求学習、非認知能力の開発、というのとも同じプロセスだと思っています。

全科横断型授業で、自分の意見を持つ力とそれを伝える力を養う

――実際、どんな授業をするんですか?

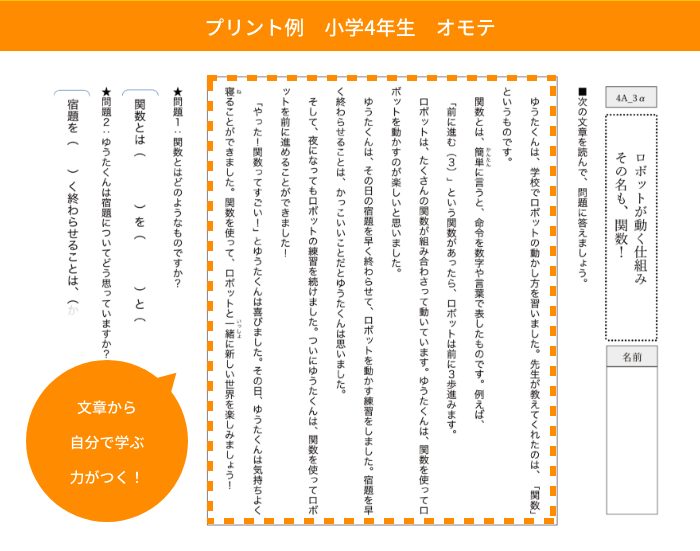

「ミライ式」の授業は算数、国語と分けてやるわけではなくて、全科を横断して学ぶんです。「①文章題を読み、② 明確な正解のない設問に対し自分の意見を書き、③内容について講師と対話する」、という一連の流れを通して、自分の意見を持つ力と、それを伝える力を養っていく内容です。各科目の学習指導要領の要点を取り入れた科目横断型のオリジナル教材で楽しく考える力が身につきます。学校の先取り学習や中学受験を目指すことも可能です。

今後は、計算や漢字など単純作業はAIが代替えでやってくれる時代になります。それにより「自ら考え主体的に行動する力」はますます重要になってきます。みなさん、そこはわかっていると思うんですが、実際何をどうやったらいいかはわからないですよね? ですので、僕らが実践してきた教育の力で子どもの個性・ 可能性を引き出したいと思っています。

大阪は教育リテラシーが高い地域。ここを本社に世界に向けて教育を

――今日一緒に来てくださっているのは会社のお仲間ですね。

東大での出会いや、以前の現論会での出会いなど、さまざまなところで出会った仲間たちと大阪を本社にして事業を進めています。大阪って、大阪市習い事・塾代助成事業で月1万円の支援があったり、大阪府私立高等学校等授業料支援補助金があったり、教育リテラシーが高いですし、教育熱心な保護者の方も多い印象で、僕らの事業と親和性が高いと思っているんです。

また、京大とか阪大とかの優秀な学生がたくさんいるのに、スタートアップの受け入れ先が少ないなと前々から感じていました。彼らと一緒に事業ができればいいなと思っています。

――日本は少子化です。子ども向けのビジネスの将来性はどうでしょうか。

ひとりあたりの教育費は微増していますが、それもやがて変わっていくでしょう。今後は日本だけでなく、海外にも展開していく予定なんです。相性がいいのはアジア、またブラジルも受験システムが似ています。各国の教育にリーチするには語学と文化の理解が必要ですが、語学のほうはAIがなんとかする時代ですし、当地の学習指導要領はAIで理解していきます。ローカライズすることって、昔ほど難しくないんですよ。

僕ら大人も発想を豊かにして、子どもたちに目標達成や課題解決をする能力を身につけさせてあげたいですね。

――幼い頃から大変なことに立ち向かってきた西尾さんは、どんな課題が来てもしっかりと考え、軽やかな発想で解決しそうです。そんなマインドとスキルを、西尾さんを見習って保護者も子どももどんどん身につけていきたいですね。

前編から読む

こちらの記事もおすすめ

お話を伺ったのは

X @no5gen6

Instagram @nishio.miraishiki

ミライ式は>>こちらから

取材・文/三輪泉 撮影/五十嵐美弥