目次

自由研究の難しさ「何をすればいいかわからない!」

いよいよ夏休みが目前に迫ってきました。夏休みの宿題、特に「自由研究」に頭を悩ませる方も少なくないのではないでしょうか。

自由研究は、普段の勉強とは大きく変わります。与えられた問いに答えるのではなく、「正解のない問題」に「自ら問いを立て」、「長期的な視点で探究的に取り組む」ことが求められます。自由にできるという無限の可能性もある一方で、子どもにとっては「何をすればいいのかわからない」という難しさがあるのです。

現代社会では、自ら課題を見つけ解決する学びが不可欠

少し先の話になりますが、大学入試でもこの傾向は顕著です。

現在では推薦系入試による大学入学が半数を超えました。高校での探究活動や研究課題への取り組み、大学での研究計画のプレゼンテーションを評価する入試(推薦系入試)が増加しているのです。自ら問いを立て、深く探究する力は、今後の社会を生き抜き、進路を選択する上で必須の力となっています。

自由研究が難しいと感じるのはなぜ?

最大の理由は、「テーマ設定から自分でする必要がある」からです。

普段の勉強では、先生から問いが与えられ、その解決策を考えるのが一般的です。しかし、自由研究では「何を研究するのか」という問いそのものを、子ども自身が作り出さなければなりません。この「問いを立てる力」こそが、自由研究を通じてもっとも育まれる力のひとつであり、同時に多くの親子が戸惑う点でもあります。

では、保護者は子どもの自由研究にどのように関わればよいのでしょうか。教育的な観点から、親がサポートすべきポイントは大きく分けて3つあります。

親のできるサポート① 子どもの興味・関心を「研究テーマ」へ昇華させる

最初のポイントは、研究の「内容」に対するサポートです。

子どもが日々興味を持っていること、夢中になっていることが、実は最高の研究テーマになり得ます。しかし、子ども自身は、自分の「好き」が「研究」になるという発想に至らないことが多いものです。

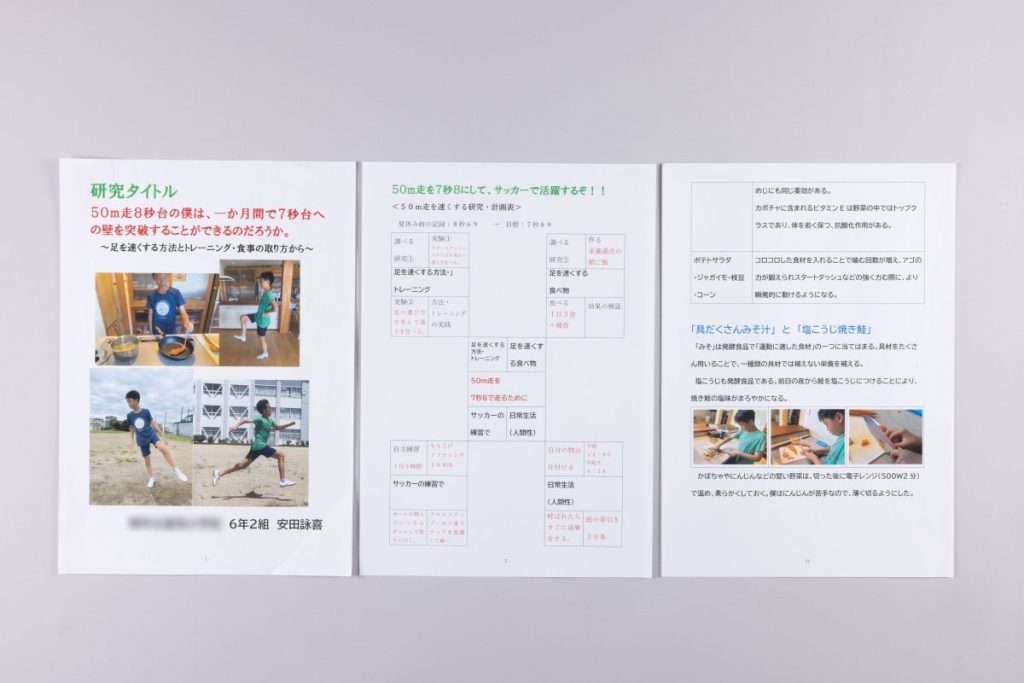

例えば、昨年の「小学生の図鑑・自由研究コンクール」で入賞した小学校6年生の作品に、「50m走8秒台の僕は、一か月間で7秒台への壁を突破することができるだろうか。」というものがありました。小学校の最後の学年でもっとサッカーで活躍したいという気持ちから、この研究テーマに取り組んだとあります。

このような子どもの素直な気持ちは素晴らしい研究テーマになりえますが、そのことに自分で気づくのは難しいこともあります。「それって、とても面白い研究テーマになりそうだよ!」と親が背中を押すことで、研究テーマの設定につながることがあります。

またテーマは同じでも、その「切り口」には子どもの個性が色濃く反映されます。例えば同様に昨年のコンクールでは、「動物」というテーマであっても、

- 「場所」による切り口:特定の公園にいる昆虫を調べる

- 「性質」による切り口:動物たちの活動を示す「フィールドサイン」を様々な場所で探す

- 「種類」による切り口:「古代ザメ」「セミのぬけがら」「オニヤンマ」など、特定の種について深く調べる

など、その切り口は三者三様です。好きな切り口で調べることができるのも自由研究の醍醐味。その子らしい切り口で研究を進められるようにサポートしてあげてください。

親のできるサポート② 一緒に本気で研究する

テーマが決まったら、親自身もそのテーマについて改めて調べてみることをおすすめします。親子の関係では、どうしても「教える側」と「教えられる側」という構図になりがちですが、研究においては、年代に関係なく「一緒に学びを深める仲間」であることが理想です。

子どもに一方的に教えるのではなく、一緒になって本気で調べてみてください。無理に子どもに目線を合わせることなく、子どもの立てたテーマに対して、「本気で」調べてみるのです。

ここでも昨年の「小学生の図鑑・自由研究コンクール」を見てみましょう。受賞作に、小学校4年生の「喫茶店シミュレーションから資本主義を考える」という研究がありました。この研究では、喫茶店の仕入れ原価や売値、経営の仕組み、さらには商品の値付けまでをシミュレーションしています。(詳しくは>>こちら)

喫茶店に限らず、家族でよく使うお店だけれど、その経営の仕組みは意外とわかっていない、ということも多いはずです。

「原価率は?」

「利益率の高い商品は?」

「街なかのお店をより繁盛させるためには?」

など、家族で仮説を立て、調べてみましょう。可能であれば、お互いの調べたものを持ち寄って「経営会議」をしても面白いですね。そうでなくとも、みんなで調べ合う刺激によって、子どもの研究熱はきっと高まるはずです。

親のできるサポート③ スケジュール管理

研究は「終わりのない」性質を持っています。調べようと思えばいくらでも深く掘り下げることができ、情報を集め続けようと思えば夏休み期間中ずっと探し続けることも可能です。しかし、宿題として提出するためには、どこかで「ひとまず結論を出す」必要があります。

そこで、保護者がある程度のスケジュール管理に介入することが有効です。例えば、夏休みの前半を「調べる時期」、後半を「まとめる時期」というように、大きく区切りを設定してあげましょう。

「調べる時期」:この期間は、とにかく様々な情報を集めることに集中させます。図書館へ行ったり、インターネットで検索したり、場合によっては専門家に話を聞きに行ったりするのも良いでしょう。「今はとにかく情報をたくさん集める時期だよ」「メモやノートを増やしていこうね」と具体的に声かけをすることで、子どもは安心して調査に没頭できます。この時期は研究の結論が見えていなくても構いません。たとえわかりやすい「成果」が出なくとも、その過程こそが立派な研究です。

「まとめる時期」:後半は、それまでに集めた情報や実験結果を整理し、他の人が見てもわかりやすい形にまとめる作業に入ります。発表資料やレポート作成を通して、自分の考えを論理的に構成し、表現する力を養います。

ただし「まとめる」といっても、子どもは基本となる「型」を知らず苦戦することも少なくありません。自由研究には、文章や図や写真、工作など、様々なまとめ方があります。自分でまとめるイメージがつかない場合、インターネットで他の人の自由研究を見ることで、まとめ方のイメージをつけてあげるのも有効です。

答え探しよりも「問い探し」が自由研究の本質

いかがでしょうか。自由研究は、これからの時代に必要な探求力を育む貴重な機会です。重要なのは、どのようなテーマを選ぶかではなく、自分の興味を持ったテーマに対して自ら問いを立てる力を育むことです。

決まった答えのある勉強ではなく、自分で問いを立て、それについて研究を深めるプロセスそのものが自由研究の価値となります。保護者の方々には、子どもが興味を深められるよう、適切なサポートをしていただければと思います。

2025年の自由研究コンクール、開催! 概要はこちら

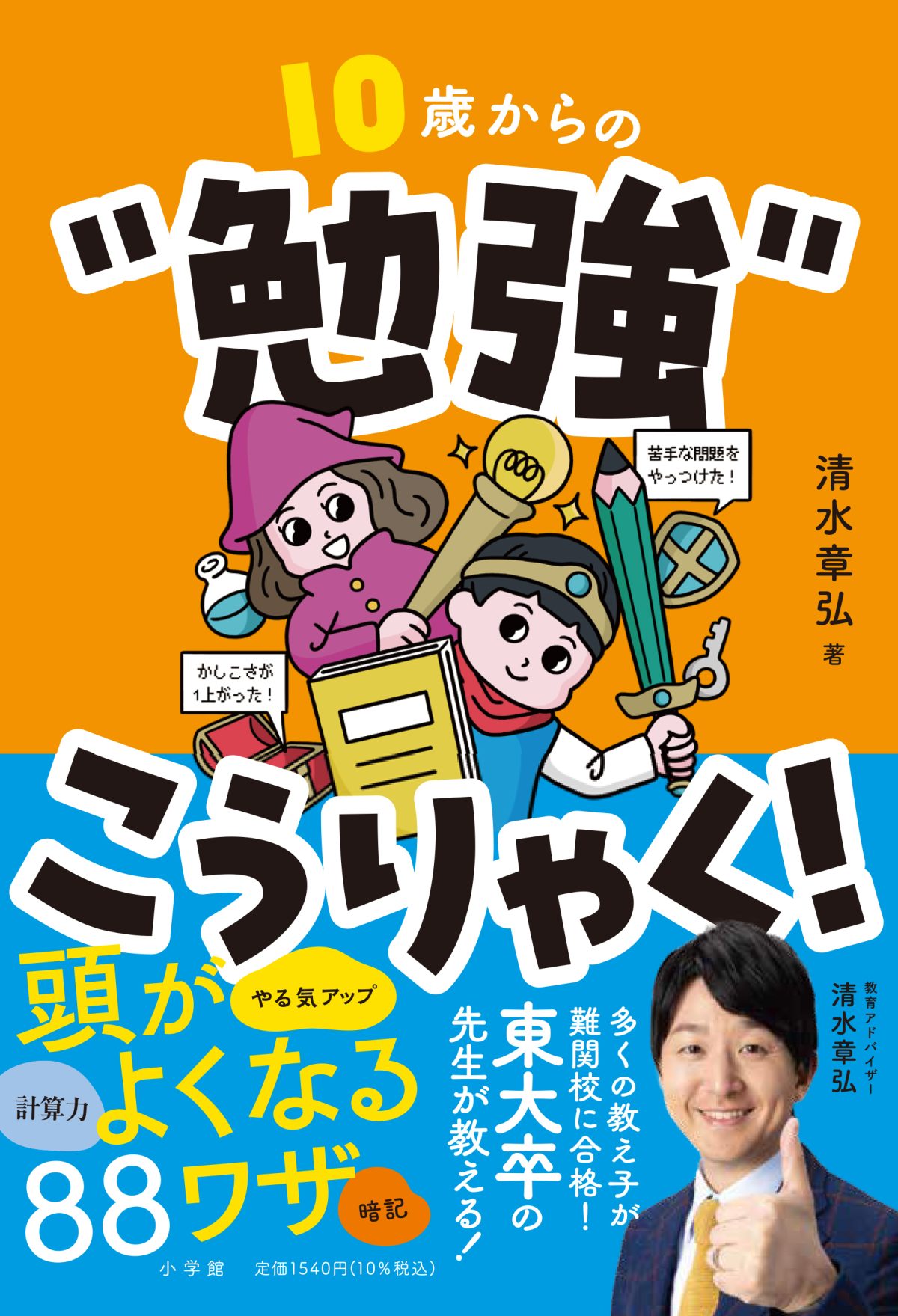

最新著書『10歳からの“勉強”こうりゃく! 頭がよくなる88ワザ』

清水先生の、初の小学生向けの本が発売中! 勉強のやり方、集中力や暗記力をUPするワザ、やる気の出し方、緊張やイライラの対処法、計算力や読解力の上げ方、理科や社会がもっと楽しくなるポイント…などなど。「面白い!」「やってみよう!」と思える88個のワザが、イラスト付きで楽しく紹介されています。

子どもだけではなく大人も楽しく読める1冊、ぜひ手に取ってみて。

勉強を「好き」または「得意」にする88個のワザを、《勉強こうりゃく》《メンタルこうりゃく》《算国理社をこうりゃく》の3つにわけて紹介!

例:先生の「つもり」で勉強すると効果アップ/雨の日は記おく力が3倍あがる!?/音楽をきくなら勉強する「前」/心があれたらセルフ実きょう中けい/図形センスがあがる部屋の「間取り図」/4コママンガで物語文&作文の練習 など

前回の連載はこちら

連載バックナンバーはこちら

記事執筆

1987年、千葉県船橋市生まれ。私立海城中学高校、東京大学教育学部を経て、同大学院教育学研究科修士課程修了。中学高校時代に生徒会長、サッカー部、応援団長、文化祭実行委員などを経験しながら東京大学に現役で合格。自身の時間の使い方や効率的な勉強法を体系化し、「勉強のやり方」を教える塾プラスティーを起業。現在は東京・京都・大阪で運営。創業以来、公教育支援を続けており、青森県三戸町教育委員会の学習アドバイザー等を務めてきた。

著書は『東大式ふせん勉強法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など13冊。累計40万部を突破、海外翻訳も多数。TBS「ひるおび」YTV「情報ライブ ミヤネ屋」MBS「よんちゃんTV」コメンテーター、北海道テレビ「イチモニ!」などに出演。朝日新聞・朝日小学生新聞で執筆・連載中。プライベートでは2児の父。