勉強を見てあげる時間はないけれど…

「うちの子、ちゃんと勉強してるのかな?」「もっと見てあげた方がいいのかな…」

小学生のお子さんを持つ親御さんなら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。学校から帰ってきてからの宿題や家庭学習は、親にとっても大きな負担になりがちですよね。

もちろん、お子さんが自主的に勉強に取り組むのが理想です。自分でできることは自分で、というご家庭も多いことでしょう。しかし、まだ小学生のお子さんに全てを任せてしまうと、本当に理解しているのか不安になることもあります。

では、どうすれば効率よく、かつ効果的に子どもの家庭学習に関わることができるのでしょうか? そこで私がおすすめしたいこと。それは、シンプルですが、「一緒に答え合わせをする」ことです。

「え、答え合わせだけ?」と思うかもしれません。でも、この「答え合わせ」に親が介入することには、実は3つの大きなメリットがあるのです。

「親が子どもと一緒に答え合わせ」には3つの良いことが!

1. 短時間で継続しやすい

子どもが問題を解いている間、ずっと横について見ているのは大変です。しかし、答え合わせだけに絞れば、関わる時間は大幅に短縮できます。子どもが問題を解き終わった後に、一緒に丸付けをするだけ。これなら、忙しい親御さんでも無理なく続けやすいはずです。

少ない時間でも効果的に子どもと向き合えるため、親の負担も減り、継続しやすくなります。

2. 学習内容を効率的に把握できる

子どもがどんな問題を解いているのか、どこでつまずいているのか、気になりますよね。問題を解いている最中をじっと見ることはできなくても、答え合わせに参加することで、今日どんな内容を勉強したのか、大まかに把握することができます。

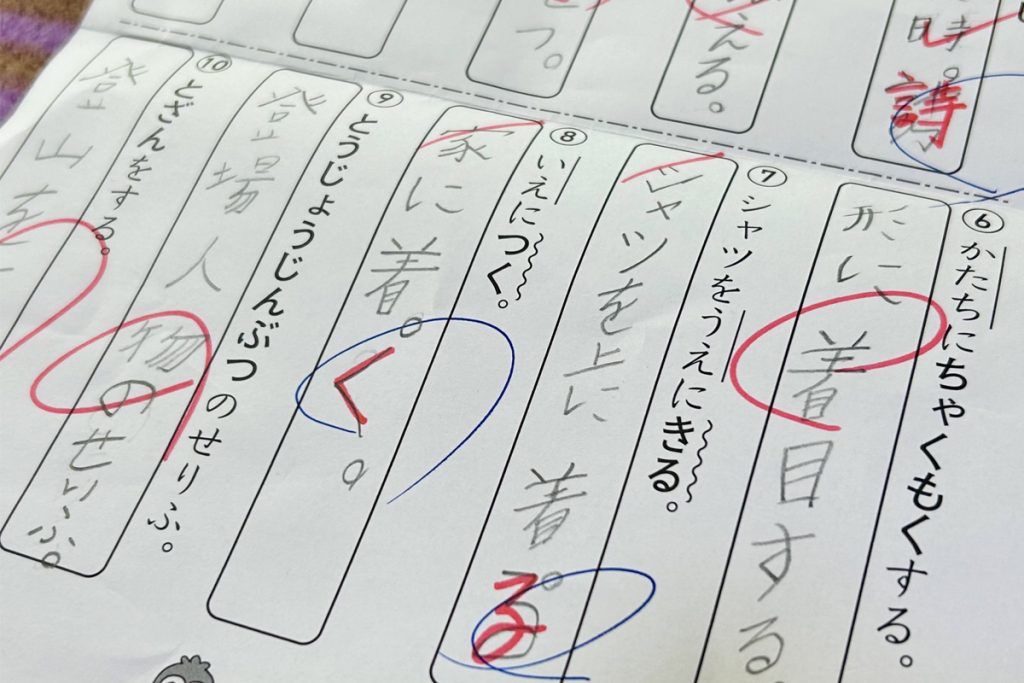

例えば、算数の計算問題で間違いが多いなら「まだ足し算の繰り上がりが苦手なのかな?」、漢字の書き取りでミスが多いなら「とめ、はね、はらいが適当になっているな」など、具体的な課題が見えてきます。

そして、理解が足りていない部分があれば、その場でピンポイントに教えてあげることができます。子どもの得意・不得意を効率よく把握できるのです。

3. “学力を伸ばす方法”を子どもに伝えられる

子どもにとって、問題を解き終えたら「はい、終わり!」とばかりに、すぐに遊びたい気持ちでいっぱいになるのはよくあることです。せっかく問題を解いても、丸付けもせず、間違いもそのまま放置…これでは、せっかくの時間と労力が水の泡になってしまいます。

勉強とは、「できないこと」を「できるようにする」ことです。その間違えた問題と向き合い、「なぜ間違えたのか?」「どうすれば次は正解できるのか?」を考えることが不可欠です。

つまり、「答え合わせが終わってから」が本当の勉強なのですが、このことに気づいていない子どももそう多くはいません。問題を解き終わったら、答え合わせをする前に、「終わった! ゲームができる!」と、あっという間に勉強モードをオフにしてしまうのです。

そこで親が一緒に答え合わせをすることで、「丸付けをして、間違いを見つけることが、本当に大切なことなんだよ」というメッセージを、日々の習慣の中で子どもに伝えることができます。親が関わることで、「ただ解くだけではなく、間違えた問題を理解し直すことこそが成長につながる」という意識を、子どもは自然と身につけていくでしょう。

さらに、間違えた問題や関連する内容に、親御さん自身も「あれ? これはどうだったかな?」とすぐに思い出せない内容もあるかもしれません。そんなときは、「親自身が一緒に調べてみる」という姿勢を見せてみましょう。辞書を引いたり、インターネットで検索したり、AIに聞いてみたり…まるで宝探しをするかのように、一緒に正解や関連情報を探してみるのです。

「これはママも忘れちゃったから、一緒に調べてみよう!」「こういうときは、〇〇を調べるとわかるんだね!」といった声かけは、子どもにとって「知らないことを学ぶのはおもしろいんだ」「わからなくても、自分で調べて解決できるんだ」という発見につながります。親が楽しんで学んでいる姿は、子どもにとって最高の学びのモデルとなるはずです。

「答え合わせ」に意味を持たせよう

いかがでしたか? 「答え合わせを一緒にやる」というシンプルな行動が大きな意味を持つことをご理解いただけたかと思います。

今日からぜひ、お子さんの家庭学習に「一緒に答え合わせをする時間」を取り入れてみてください。このように、「答え合わせ」という行為に意味をきちんと持たせることによって、それが実り多い時間へと変わっていくはずです。

いつかは一人でできるようになってほしいし、いつかは「やだ、一人でやる」と言うはず。ただ、コミットできる今だけでも、答え合わせによって見守ってあげてください。

最新著書『10歳からの“勉強”こうりゃく! 頭がよくなる88ワザ』

清水先生の、初の小学生向けの本が発売中! 勉強のやり方、集中力や暗記力をUPするワザ、やる気の出し方、緊張やイライラの対処法、計算力や読解力の上げ方、理科や社会がもっと楽しくなるポイント…などなど。「おもしろい!」「やってみよう!」と思える88個のワザが、イラスト付きで楽しく紹介されています。

子どもだけではなく大人も楽しく読める1冊、ぜひ手に取ってみて。

勉強を「好き」または「得意」にする88個のワザを、《勉強こうりゃく》《メンタルこうりゃく》《算国理社をこうりゃく》の3つにわけて紹介!

例:先生の「つもり」で勉強すると効果アップ/雨の日は記おく力が3倍あがる!?/音楽をきくなら勉強する「前」/心があれたらセルフ実きょう中けい/図形センスがあがる部屋の「間取り図」/4コママンガで物語文&作文の練習 など

前回の連載はこちら

連載バックナンバーはこちら

記事執筆

1987年、千葉県船橋市生まれ。私立海城中学高校、東京大学教育学部を経て、同大学院教育学研究科修士課程修了。中学高校時代に生徒会長、サッカー部、応援団長、文化祭実行委員などを経験しながら東京大学に現役で合格。自身の時間の使い方や効率的な勉強法を体系化し、「勉強のやり方」を教える塾プラスティーを起業。現在は東京・京都・大阪で運営。創業以来、公教育支援を続けており、青森県三戸町教育委員会の学習アドバイザー等を務めてきた。

著書は『東大式ふせん勉強法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など13冊。累計40万部を突破、海外翻訳も多数。TBS「ひるおび」YTV「情報ライブ ミヤネ屋」MBS「よんちゃんTV」コメンテーター、北海道テレビ「イチモニ!」などに出演。朝日新聞・朝日小学生新聞で執筆・連載中。プライベートでは2児の父。