目次

勉強に関する家族ルールの決め方:わが家にぴったりのルールを見つけよう!

「うちの子、全然勉強しないのよね」

「どうやったら自ら机に向かってくれるんだろう?」

小学生のお子さんを持つ親御さんなら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。勉強は、子どもが社会で生きていく上で大切な力ですが、親子バトルに発展してしまうこともしばしば。せっかく決めたルールも時間が経つと形骸化してしまい、子どもがなかなか勉強に取り組めない、といった悩みをお持ちの方も多いはずです。

今回は、勉強のルールを効果的に作り、そして適切に運用していくためのヒントをご紹介します。

ルールの決め方のコツは、子ども自身の納得感!

家族のルールは、親が一方的に押し付けるものではありません。子ども自身がルールに対して納得感をもつことが大切です。突然親からルールを与えられると、子どもはそのルールを「自分を縛るもの」や「命令」と感じてしまいかねません。

とはいえ、慣れていない小学生が一人でルールを決めるのは難しいものです。大人がサポートしつつ、子どもとの対話を通じて決めるようにしましょう。例えば、「なぜこのルールが必要なのか」という背景を丁寧に説明することが重要です。

「あなたが将来、自分で学べる立派な人になってもらいたいんだよ」

「これが得意になると、学校の授業でも自信を持てるはずだよ」

「知識を身につけることで、新しい発見や楽しいことが増えるんだよ」

といったように、親の愛情や願いを具体的に伝えましょう。子どもがルールを自分の成長のためのものだと理解することで、そのルールを受け入れやすくなります。

まず、子どもに勉強するタイミングや内容を尋ねてみよう

ルールを決める際には、子どもに「いつ、どこで、何を、どれくらい勉強するのがよいか」を尋ねることから始めてみてください。

例:勉強するタイミング

「学校から帰ってきてすぐがいいかな? それともお風呂上がりすぐがいいかな?」と、具体的な選択肢を示しながら、対話の中で決めていくプロセスを大事にします。たとえ、子どもから現実離れした意見が出たとしても、まずは「なるほど、そういう考えもあるね」と一度受け止め、子どもの意見を聴く姿勢を見せましょう。

その上で、「そうするには、こんな工夫も必要かもしれないね」と、一緒に実現可能な方法を考えていくことで、子どもは「自分の意見も聞き入れてもらえた」という納得感を持つことができます。

決まったルールは家族全員が見えるように

次に、決まったルールを家族みんながいつでも確認できる場所に見えるようにします。

紙に書いてリビングに貼ったり、ホワイトボードに書き出したりするのも良いでしょう。「夕食後、すぐに机について、その日の宿題をすべて終わらせてから席を立つ」といったように、具体的にすることで、ルールを守れなかったときも、その事実を子どもが受け入れやすくなります。

ルールは“守れない”ことを想定しておく

どんなに話し合って決めたルールでも、小学生の子どもが守り続けるのは難しいものです。親自身が先回りして「子どもはルールを破ってしまうもの」という現実を認識しておきましょう。この認識があるかないかで、ルールが守れなかったときの親の心理状態や対応は大きく変わります。

ルールが守れなかったとき、その場の感情で叱ってしまうのは避けてください。感情的な対応は、子どもを萎縮させてしまい、親子の信頼関係を損ねる原因にもなりかねません。そうならないためにも、ルールを破ってしまった後の対応についても、あらかじめ家族で話し合って決めておくことが重要です。事前に対応を決めておけば、親も不要なストレスを感じることなく、冷静に、そして建設的に対応できます。

例:勉強を始める時間を守れなかった

まずは冷静に「ルール、どうなっていたっけ?」と、子ども自身に貼ってあるルールを確認させることから始めましょう。子どもに「どうして今日はできなかったと思う?」と、その理由を尋ね、子どもの言い分に耳を傾けることも大切です。もしかしたら、ルール自体に無理があったり、体調が悪かったり、何か別の理由があるかもしれません。

子どもへの声かけが命令形にならないよう注意

また、「勉強しなさい」といった命令形ではなく、「さあ、始めようか」や「準備はできた?」のように、前向きで促すような言葉に変換して声をかける準備も親がしておくことで、スムーズなコミュニケーションにつながります。親が感情的にならずに一貫した態度で接することで、子どもは「親は自分を責めているのではなく、ルールの意味を教えてくれているんだ」と理解しやすくなります。

「罰」と「罰の解除」こそ、子ども本人が決めておく

ルールを破った際に、何の痛みもなければ、子どもは「ルールを破っても大丈夫なんだ」と感じてしまいます。そのため、ルールを破った場合に起こることを決めておくことも必要です。あまり好きな表現ではありませんが、わかりやすく言えば「罰」「罰ゲーム」です。

ただし、これも親が一方的に決めるのではなく、子どもとの対話の上で決めることで、罰を受け入れる準備ができるのです。むしろ私は、本人に決めさせることをおすすめしています。

例:勉強の開始時間を守れなかった

「1日タブレットで遊ぶの禁止」や「テレビを見るの禁止」など、子どもが納得できる範囲で、具体的に、そして無理のない範囲で設定しましょう。

そして、その「罰を解除するためのルール」も決めるのがポイントです。

罰を与えることが目的ではなく、子どもの学びや成長を促すための教育的な意味合いを強く持つべきだからです。これは、子どもが「もう一度、自分で決めた約束を守れば、状況を好転させられる」という希望を持って努力することにもつながります。

例:タブレットが禁止になった場合の解除ルール

「タブレットが1日禁止になったけれど、次の日に自分から勉強を始めたら、タブレットが使えるようになる」といった解除ルールを設定しましょう。このような解除ルールは、子どもに前向きな行動を促します。この「解除ルール」もルールに追加して書いて、いつでも見えるようにしておくといいでしょう。

家族のルールは、あくまで「手段」

最終的な目的は、子どもが楽しく、自ら学び、そして健やかに成長していくこと。子どもとルールを作り、その運用や、勉強や生活に関する対話を通して、ルールを守ることができるように成長していくのです。

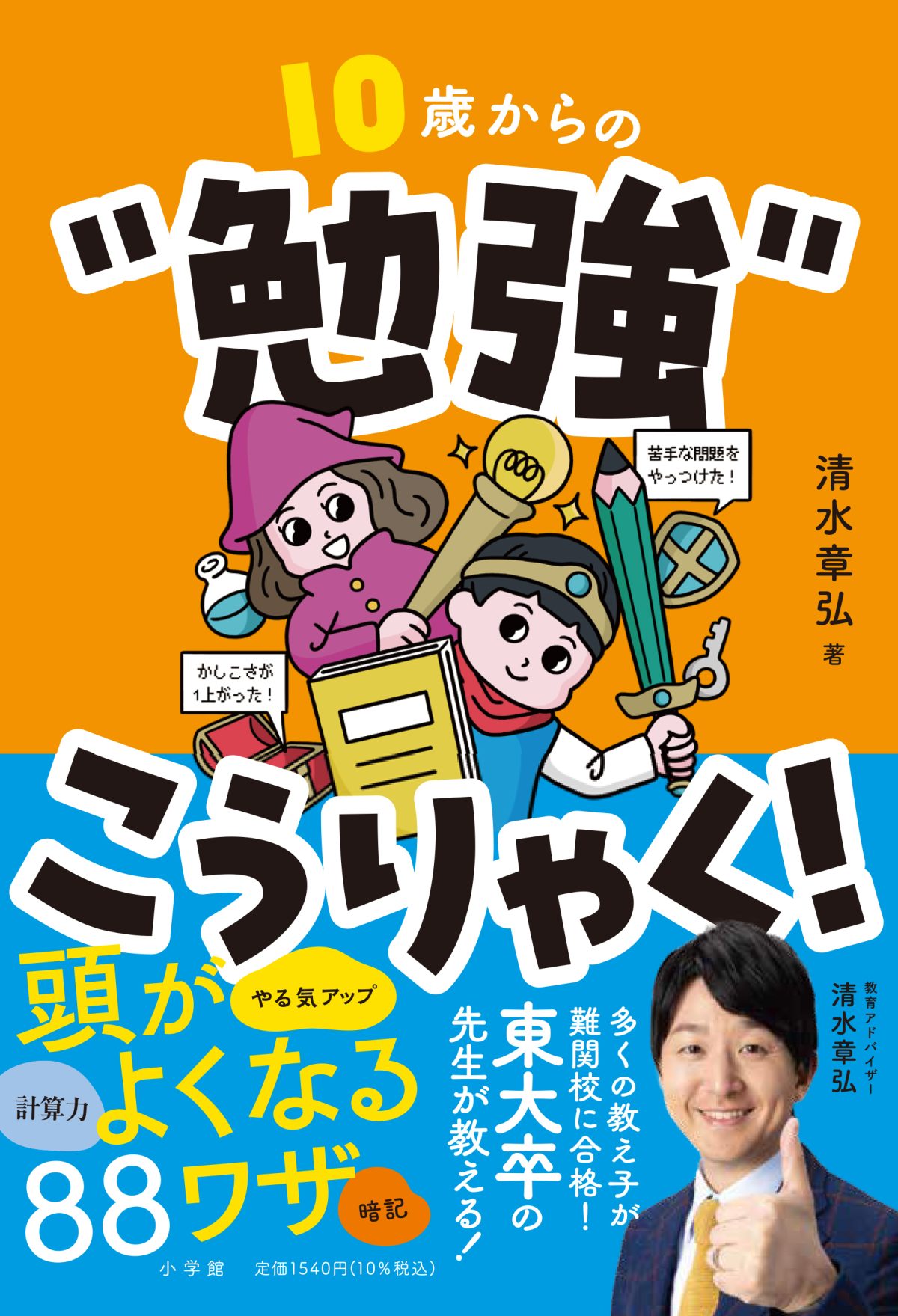

最新著書『10歳からの“勉強”こうりゃく! 頭がよくなる88ワザ』発売!

清水先生の、初の小学生向けの本が発売! 勉強のやり方、集中力や暗記力をUPするワザ、やる気の出し方、緊張やイライラの対処法、計算力や読解力の上げ方、理科や社会がもっと楽しくなるポイント…などなど。「おもしろい!」「やってみよう!」と思える88個のワザが、イラスト付きで楽しく紹介されています。

子どもだけではなく大人も楽しく読める1冊、ぜひ手に取ってみて。

勉強を「好き」または「得意」にする88個のワザを、《勉強こうりゃく》《メンタルこうりゃく》《算国理社をこうりゃく》の3つにわけて紹介!

例:先生の「つもり」で勉強すると効果アップ/雨の日は記おく力が3倍あがる!?/音楽をきくなら勉強する「前」/心があれたらセルフ実きょう中けい/図形センスがあがる部屋の「間取り図」/4コママンガで物語文&作文の練習 など

こちらの記事もおすすめ

記事執筆

1987年、千葉県船橋市生まれ。私立海城中学高校、東京大学教育学部を経て、同大学院教育学研究科修士課程修了。中学高校時代に生徒会長、サッカー部、応援団長、文化祭実行委員などを経験しながら東京大学に現役で合格。自身の時間の使い方や効率的な勉強法を体系化し、「勉強のやり方」を教える塾プラスティーを起業。現在は東京・京都・大阪で運営。創業以来、公教育支援を続けており、青森県三戸町教育委員会の学習アドバイザー等を務めてきた。

著書は『東大式ふせん勉強法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など13冊。累計40万部を突破、海外翻訳も多数。TBS「ひるおび」YTV「情報ライブ ミヤネ屋」MBS「よんちゃんTV」コメンテーター、北海道テレビ「イチモニ!」などに出演。朝日新聞・朝日小学生新聞で執筆・連載中。プライベートでは2児の父。