目次

そもそも「大学博物館」って?

大学博物館とは、大学が設置・運営している博物館のこと。展示内容は一般の博物館と似ていますが、大学が力を入れている専門分野を深く掘り下げたものが多く、ほかでは見られないユニークな資料がそろっているのが特徴です。

入館無料のところが多く、予約なしでふらっと立ち寄れるのが魅力。エアコンも効いていて、暑い夏でも快適に楽しめ、夏休みのお出かけにもぴったりです。

大学博物館で調べたことを自由研究にまとめる際のポイント

単なる報告にとどまらず、「なぜそれが面白かったのか」「どんな気づきがあったか」を自分の言葉で紡ぐことが大切。そうすることで、読んだ人に新たな視点や発見が生まれ、共感や学びにつながります。

展示物や資料の撮影を考えている場合は、写真撮影が許可されているかを事前に確認しましょう。フラッシュや三脚の使用は禁止されている場合が多いため、撮影時には周囲への配慮を忘れずに。

自由研究のネタがザクザク! 夏休みに行きたい大学博物館おすすめ10選

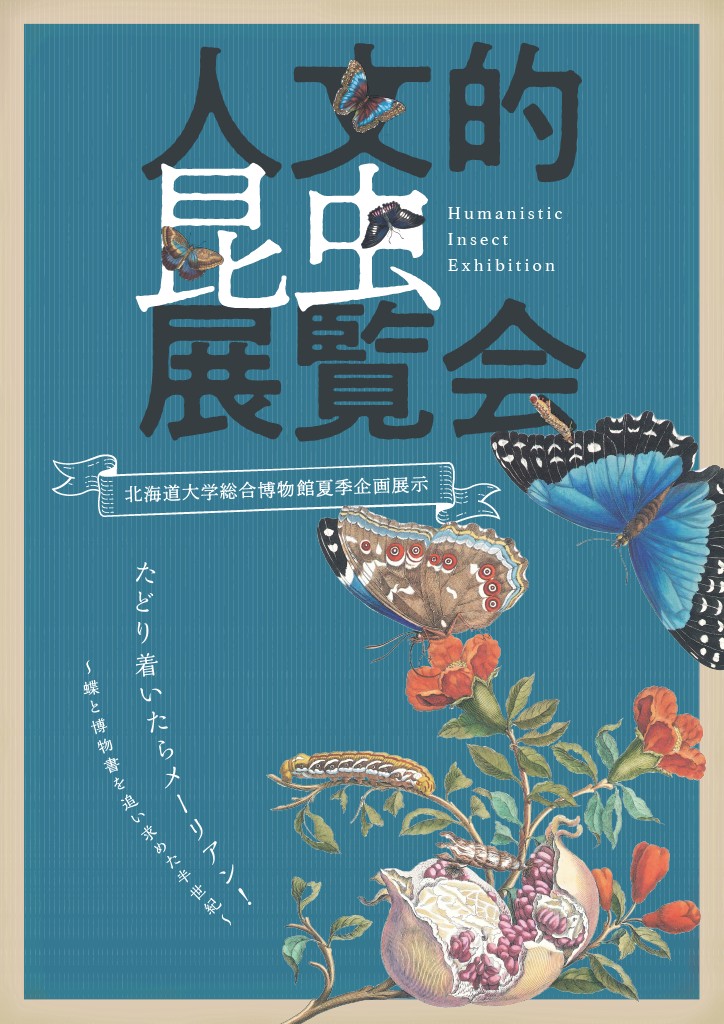

北海道大学/北海道大学総合博物館(北海道・札幌市)

素朴な疑問が研究テーマにつながる好奇心刺激ミュージアム

北海道大学の札幌キャンパス内にある北海道大学総合博物館は、約300万点もの資料・標本を誇る、国内有数の総合博物館です。

恐竜の復元骨格やマンモスの模型をはじめとした、北海道にまつわる幅広い分野の展示が充実。なかでも、鉱石・鉱物・岩石・動物などの標本に実際に触れて感じる体験型の「感じる展示室」や、研究者たちの舞台裏をのぞける「ミュージアムラボ」など、体験型展示が人気を集めています。

2025年夏季企画展「人文的昆虫展覧会」(2025年8月31日まで開催)は、昆虫の標本などではなく、昆虫を題材とした文学、絵画、神話、ことわざなどの展示がメインのユニークな展覧会。昆虫を見つめる新たな視点に、自由研究のヒントが見つかるかもしれません。

>>詳しくはコチラ

東京理科大学/数学体験館(東京・新宿区)

数式よりも体験から! ひらめきが生まれる算数・数学ミュージアム

「どうしてこうなるの?」「なぜこんな形に?」そんな“論理の芽”がふくらみ始めたお子さんにぴったりなのが、東京理科大学・神楽坂キャンパス内にある数学体験館です。

対象年齢は、10歳以上。

ここでは、見て、触れて、動かして、 “体で考える”体験を通じて、算数や数学の世界へのワクワクが広がります。

「四角い車輪はなぜ走れる?」「図形を切ったら、どんな形が現れる?」そんな展示に触れながら、数学の不思議を自分の目と手で確かめられます。

「へぇ~!」と感じた瞬間をイラストで記録したり、動かしてみたときの驚きや発見をメモに残したりしてみるといいかもしれません。

>>詳しくはコチラ

東京藝術大学×小学館/藝大アートプラザ(東京・台東区)

「この作品、なんで好きなんだろう?」アートとの対話がひらく“私だけ”の自由研究

東京・上野にある東京藝術大学キャンパス内の藝大アートプラザは、東京藝術大学と小学館が共同で運営するギャラリー兼ショップ。

絵画・彫刻・工芸・デザインなど幅広いジャンルの作品が並び、若手アーティストの自由な感性に触れることができるスポットです。

「どうしてこの作品、心に響いたんだろう?」そんな問いかけから始まるのは、自分の感性にそっと耳を澄ませる小さな冒険。

館内でじっくり展示を楽しんだあとは、自宅で絵日記にその感動を描いてみたり、気になった作品をまねして作ってみたり…。気づきやひらめきが広がり、感性が育まれる豊かな体験になるはず。

>>詳しくはコチラ

東京農業大学/「食と農」の博物館(東京・世田谷区)

食と農業の歴史を学べる展示や、珍しい動植物に出会える

東京農業大学・世田谷キャンパスの近くにある東京農業大学「食と農」の博物館は、食や農業・生き物に関する情報を発信している、ほかには類を見ない学びの場です。

常設展示の目玉は、120点以上にも及ぶ「鶏の剥製標本コレクション」。館内は基本的に写真撮影OKなので、気になる鶏の写真を撮って観察記録としてまとめるのもおすすめです。

隣接する展示温室「バイオリウム」では、熱帯の動植物を間近で観察することができます。

現在開催中の企画展「いきもの研究所の舞台裏」(2026年3月28日まで開催)では、普段は見ることができない研究者の作業を実演ブースで紹介。博物館で目にする展示や資料、保存の重要性に気づくことができる内容になっています。

昆虫標本の作成や、3Dプリンターを使った化石のレプリカ作成も行っています。

>>詳しくはコチラ

東京海洋大学/マリンサイエンスミュージアム(東京・港区)

海ってすごい! 生き物の多様性をまとめる自由研究の宝庫

東京海洋大学・品川キャンパス内にあるマリンサイエンスミュージアムは、海洋の魅力がぎゅっと詰まった専門の博物館。

「海へのいざない」をテーマに、海洋生物から漁業や養殖、食品加工まで多彩な展示がそろっています。

館内には、クジラの全身骨格や海洋生物の剥製がズラリ。

迫力満点の展示は一部を除き撮影OKなので、観察記録や資料作りにも役立ちます。

さらに、カメの甲羅やクジラのヒゲに実際に触れられるコーナーも。「見て・触れて・考える」体験が、子どもの好奇心をグッと引き出してくれるはず。

海のスケールの大きさや生き物の多様性を感じることができる博物館です。

>>詳しくはコチラ

明治大学/明治大学博物館(東京・千代田区)

探しに行こう! 常設展示3部門に眠る自由研究のネタ

JR御茶ノ水駅から徒歩約5分。明治大学・駿河台キャンパス内の明治大学博物館には、自由研究にぴったりな3つの常設展示があります。

考古部門では、都心では珍しい多彩な埴輪のほか、三角縁神獣鏡などを通して古墳時代の文化に触れられます。月・木・金曜日は、石器を使ったり、粘土板に縄文模様をつけたりする体験学習も開催。

刑事部門では、教科書にも登場する「御成敗式目」「武家諸法度」「生類憐みの令」などの歴史的法制度を紹介。「あ、これ習った!」という出合いが、もっと深く知りたくなる入り口に。

商品部門では、商学部教員が集めた陶磁器・漆器・染め物などの標本を通じて、昭和戦後から現代までの伝統工芸品の推移をたどれます。

>>詳しくはコチラ

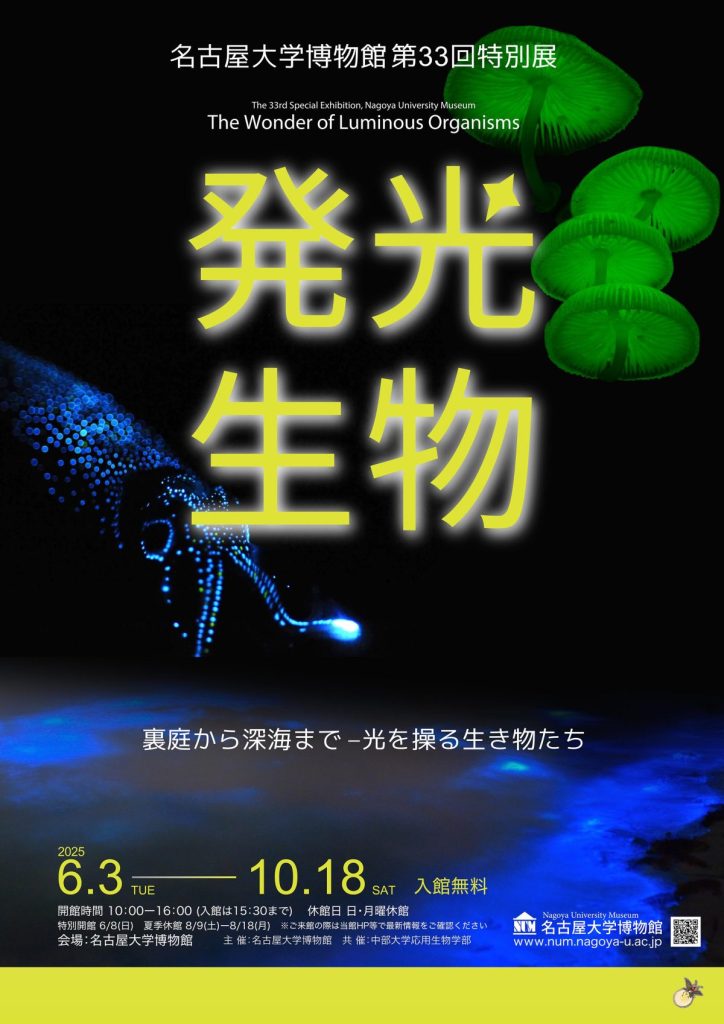

名古屋大学/名古屋大学博物館(愛知・名古屋市)

地球の約46億年にわたる壮大なドラマから“心動く瞬間”をテーマに

名古屋大学・東山キャンパス内にある名古屋大学博物館は、地球の誕生から生命の進化、人類の歩みまで、約46億年の地球のドラマを一度に感じられる学びの空間です。

エドモンドサウルスの発掘展示や触れる骨標本で恐竜の骨のヒミツを探ってみたり、代表的な鉱物標本を比較して色や結晶形の違いを考察したり、アンモナイトや植物化石を観察して化石の成り立ちを調べたりと、自由研究にぴったりのテーマがそろっています。

2025年の夏休み期間にも開催中の特別展示「発光生物」(2025年10月18日まで開催)にも注目。ホタルや深海生物などの発光する仕組みや発光の役割を学べる貴重な機会です。

>>詳しくはコチラ

静岡大学/静岡大学 キャンパスミュージアム(静岡・静岡市)

「なぜこんな姿に?」命の造形美に気づき、探求したくなる場所

静岡大学・静岡キャンパスの一角にたたずむキャンパスミュージアム。大学の研究資料をもとに地球科学・生物・考古など多岐にわたる展示が並び、子どもたちの「なぜ?」「どうして?」を刺激します。

世界最古級の岩石や化石標本から地球誕生の謎に迫ったり、鮮やかな色やユニークな形をしたアンデスの蝶や昆虫の標本を観察して「どうしてこんな姿になったんだろう?」と命の工夫に気づいたり、土器や石器の展示では「昔の人は何を食べていたんだろう?」と想像したりしながら、歴史をより身近に感じることができます。

また、“地上最強生物”の異名を持つクマムシが、生きた姿で常設展示に登場。宇宙空間すら耐え抜くタフさを秘めながら、見た目は思わずほおが緩むほどキュート。そのギャップが来場者の心をつかみます。

静大育ちのタヌキ「しずおさん」や、神秘の白いカラス、迫力満点のイヌワシやハゲワシの剥製もお目見え。アンモナイトや三葉虫の化石、バオバブの樹、屋久杉なども見どころです。

展示は実物資料を中心に構成されており、触れる・見る・感じる工夫がたっぷり。観察記録やスケッチ、写真を使ったまとめにも最適です。

>>詳しくはコチラ

関西大学/関西大学博物館(大阪・吹田市)

縄文土器も土偶も埴輪も! まるで宝探し気分の考古学体験で研究の扉が開く

関西大学の千里山キャンパス内にある、歴史ある建物「簡文館」に入っている関西大学博物館。

建築家・村野藤吾の代表作としても知られ、建物そのものも見どころのひとつです。

展示室には考古学に関する実物資料がズラリと並び、自由研究のヒントがそこかしこに散りばめられています。

例えば 「縄文土器にはどんな模様がある?」「昔の人はどんな道具を使っていた?」「土偶は何のために作られた?」「埴輪にはどんな種類がある?」といった問いから、自分だけの研究テーマを見付けることができます。

さらに、博物館の見どころを分かりやすくまとめた四コマ漫画があり、研究テーマのヒント集めにも役立ちます。

>>詳しくはコチラ

福岡工業大学/音とモノづくりの歴史資料館(福岡・福岡市)

蓄音機からウォークマンまで! 100年の音の旅でひらめく研究のタネ

福岡工業大学内の音とモノづくりの歴史資料館は、100年にわたる音響機器や電子機器の進化を学べる体験型の資料館です。

館内には、エジソンの蓄音機から、1979年に発売されたソニーの初代ウォークマンなど、歴史的な録音・再生機器を実際に動作できる状態で保存しています。昔の機器で当時の音を体験でき、まるで音のタイムトラベルをしているかのような感覚を味わえます。

さらに時計・カメラ・真空管などの機器も展示され、モノづくりの歴史を幅広く振り返ることができます。

技術の進化を時系列で整理したり、昔と今の音の違いを比較表にしたり、体験レポートとして実際に体験した感想をまとめたりするのもいいかもしれません。

>>詳しくはコチラ

夏休みは近くの大学博物館で自由研究のヒントを見付けよう

自由研究のテーマに悩んだら、まずは親子で大学博物館へ! ふらっと立ち寄るだけでも、思いがけない発見に出会えるかもしれません。

今回ご紹介した施設以外にも、全国各地に魅力的な大学博物館はまだまだあります。ぜひ、お近くの博物館を探してみてくださいね。

こちらの記事もおすすめ!

取材・文/あゆーや