目次

福井の地に生まれた“恐竜学部”。その設立の背景とは?

──「恐竜学部」開設の背景を教えてください。

柴田教授:直接的なきっかけは、2013年に福井県立大学に設置された「恐竜学研究所」です。これは大学院生向けの研究機関で、当時はまだ学部がありませんでした。でも福井県には、日本最大級の「福井県立恐竜博物館」があって、長年、研究と教育をリードしてきた土壌があります。それで、学部生も学べる場を――と、準備が進み、ようやく学部としての恐竜学部が誕生したんです。

また、福井県は地方大学の宿命として若者の県外流出が課題です。そこで「魅力的な学部を作って地域に若者を呼び込もう」という県の政策とも一致し、恐竜博物館の隣に学部棟を建設する形になりました。

恐竜を学ぶのではなく、「恐竜で学ぶ」

──恐竜学部では、学生たちはどんなことを学んでいるのですか?

柴田教授:まずお伝えしたいのが、“恐竜だけ”を勉強するわけではないということ。恐竜の化石を理解するには地質を知らなければならない、地質を知るには地球全体の環境変動も理解しなければならない。恐竜をフックにすることで、若い世代にその面白さに触れ、未来の地球環境を考える人材を育てたい、恐竜を「自然科学への入り口」として位置づけています。恐竜学部の教員は、恐竜以外の化石や当時の環境を研究する専門家も多く、地質学の幅広い分野を深く学べるのが特徴です。

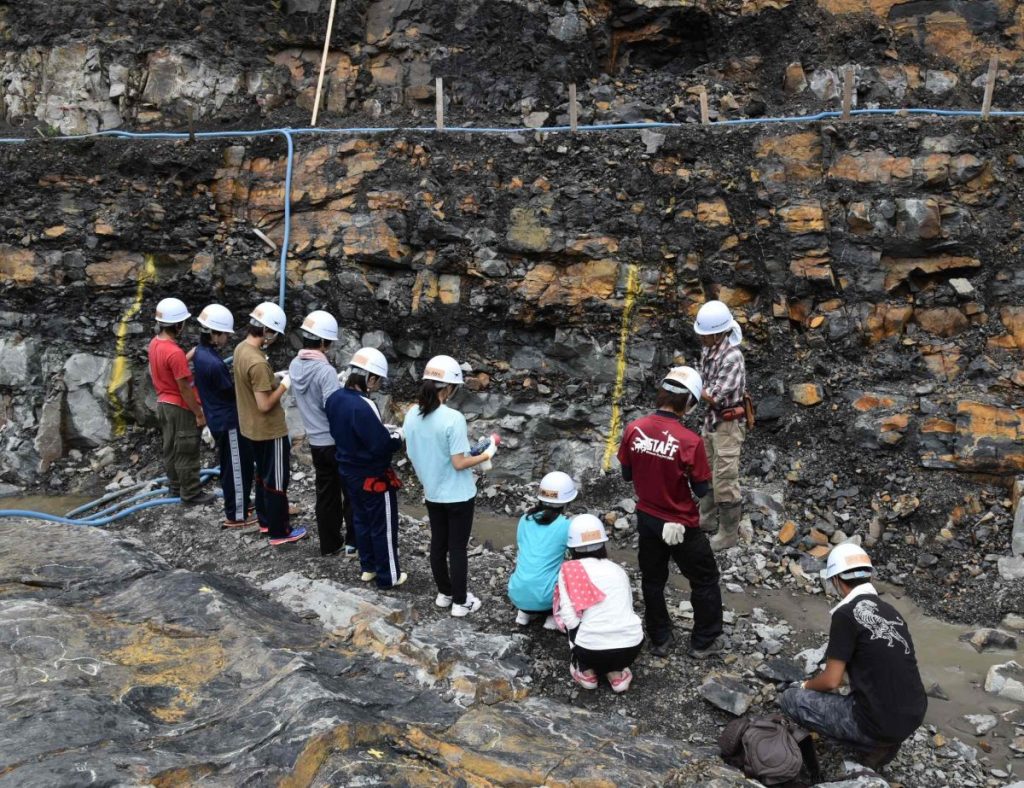

たとえば、学生たちは県内外の野外実習に出かけて地層を観察したり、化石を採集したりしています。地道な作業ですが、それがまた学問の面白さを教えてくれるんですよね。

──現場での学びを重視しているのですね。

柴田教授:はい。すでに1年生もフィールドに出て、福井県内の発掘現場や地層の露頭に足を運び、化石採集を体験してもらっています。恐竜化石は滅多には見つかりませんが、貝や植物の化石を探しながら、ハンマーで割る。この「本物の体験」を通して、現場で学ぶことの大切さや研究の大変さ、そして何より「発見の喜び」を肌で感じてもらいたいんです。現場でタフに活動できる学生を育てたいですね。フィールドワークでは、暑い中での発掘作業で化石が見つからなくても熱心に取り組む姿が見られます。

学部の最大の強みは福井県立恐竜博物館との連携

柴田教授:また、当学部の最大の強みは、福井県立恐竜博物館との密接な連携にあります。博物館の研究員・学芸員も教育に携わっているので、貴重な標本を間近で観察できるだけでなく、実際の福井県内外の発掘現場にも学生を連れていきます。

一般的な大学では博物館の展示に関わる機会は少ないですが、当大学は恐竜博物館に隣接して学部棟が建設される予定なので、将来、博物館の学芸員を目指す学生も多いでしょう。展示の企画から制作まで一貫して携わる実践的な教育も行います。自分たちで「どうすれば来館者に恐竜の魅力を伝えられるか」を考え、教育普及活動のアイデアを形にする。これが、将来、学芸員として活躍するための大きな力になります。

最新のデジタル技術も積極的に導入

──デジタル技術も積極的に活用するのですね。

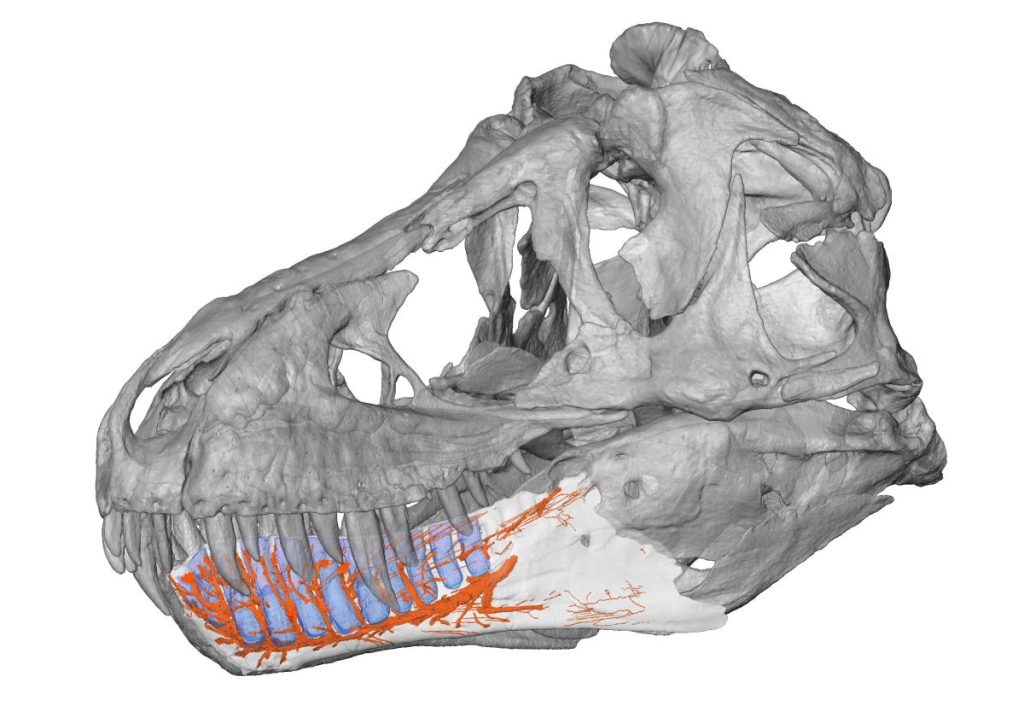

柴田教授:恐竜研究は世界中の研究者と連携する分野ですから、国際的な視野も不可欠。福井にいながら世界と繋がる研究・教育を推進しています。また、最新のデジタル技術も積極的に取り入れ、CTスキャン装置を導入し、化石を外からだけでなく、内部構造まで詳細に解析する研究も進めています。これによって脳の形や神経の発達など、これまでの研究ではわからなかった新たな発見にも繋がりますし、将来、どんな分野に進んでも役立つデジタルスキルが身につくと考えています。

学生はマニアックな恐竜好きばかりではない

──学生の関心も「恐竜」だけではないのですね。

柴田教授:ええ。「子どものころから恐竜が好きだった」という学生は、それほど多くはありません。植物化石に興味のある子もいれば、復元画を描くのが好きで入学してきた子もいます。地質学など恐竜以外の分野に興味を持つ学生も出てくるでしょう。マニアックな恐竜好きというよりは、「好きの方向」が多様なんですよね。

──どんな学生がこの学部には多いですか?

柴田教授:共通しているのは「探求心が強い」ことですね。地層観察をもとに各班にテーマを与えて発表してもらったときのこと、1年生とは思えないほどの分析とプレゼンが印象に残っています。グループ発表などでは、期待以上の内容を発表してくれます。一つのテーマを与えられたときに、そこから自分で調べたり探求したりする喜びを強く持っていて、知識を広げていくタイプが多いです。内向的な子もいますが、話してみるとあらゆるものに興味を持ち、知識を広げようとしていると感じます。なかには、高校時代に恐竜の着ぐるみを自作して新聞に載ったという子もいるんですよ(笑)。

──学生たちの子ども時代の過ごし方などに、共通点は見えますか?

柴田教授:学生と話している中で、子どものころに恐竜を見た体験や、展示を見て感動したという声を聞くことがあります。絵や映像だけでなく、本物(骨や化石でなくてもよい)を体感した経験が、子どもの興味の継続に繋がっているのではないかと感じています。幼少期に子どもが感動するものに出合えたとき、その興味が深まっていくのだと思います。

一概には言えませんが、“何かに夢中になった体験”を持っている子は多い印象です。でも、必ずしも「恐竜図鑑を隅々まで読んでいた」タイプばかりではないです。成長とともに他の興味に移るケースも多いですよね。

子どもの“好き”を育てるには? 親にできること

──HugKumの読者に向けて、お子さんの「好き」をどう伸ばしたらいいでしょうか?

柴田教授:まずは「本物に触れる体験」が一番です。博物館でも化石でもいい。画像や動画ではなく、リアルな体験を通して得た感動は、記憶に深く残ります。

もう一つ大事なのは、「親が前に出すぎないこと」。子どもの好奇心に親が先回りしてしまうと、自発性が育ちにくい。親はあくまで“後ろからそっと背中を押す”存在でいてほしいなと思います。週末、博物館に行く予定ばかりを親が詰め込んで子どもを引っ張っていくのは違いますよね(笑)。

柴田教授:私は、子どもたちに恐竜だけに興味を持ってほしいとは思っていません。学生には、自分で見つけた興味を深めてほしい。これは、私たち古生物の教員全員が共通して思っていることです。恐竜研究は奥深く、わからないことも多いですが、恐竜を通してさまざまなことを学んでほしいのです。恐竜を学ぶことで、周りの環境や地質学、生物学、美術など、多様な分野に興味を広げるきっかけにしてほしいと考えています。

保護者の方々には、たとえ古生物学の分野が就職に繋がりにくいと思われても、子どもが熱意を持って続けている限り、諦めずに応援してほしいと伝えています。研究職や学芸員の仕事は募集が少なく、倍率も高いですが、不可能ではありません。粘り強く続けることが大切です。将来的には、海外での発掘調査も体験させ、本当の大変さと楽しさを伝えたいと考えています。長く興味を維持できる子は、必ず何かを掴みます。

教育者として伝えたい、未来へのまなざし

──教授ご自身はなぜこの世界に? 子どものころはどんなお子さんでしたか?

柴田教授:僕は幼稚園くらいのとき、近所の人に「葉っぱの化石」を見せてもらったことが強烈に記憶に残っています。古い街道を見ては、「昔の人たちがこの道を歩いていたんだなあ」と、言葉では言い表せない不思議な感覚を味わっていたんです。古いもの、歴史あるものに、子どものころは惹かれていました。大学に入っても最初は漠然と「化石が好き」だっただけ。でもそこから学びを深めていって、大学院で本格的に恐竜の研究を始め、今に繋がっています。

──“好き”が研究の出発点だったんですね。

柴田教授:まさにそうですね。研究というのは、「チーム」で進めるもの。恐竜の発掘も分析も、1人では何もできません。国籍も言語も、さまざまな人たちと一緒にすすめます。だからこそ、小学校・中学校での友人たちとの協調性や日々の生活も、すごく大事。幅広くいろいろな人と関わって、「今ある環境で、一生懸命過ごすこと」。これに尽きます。恐竜が好きでも、勉強が苦手でも、運動が好きでもいい。日々の生活を通して、興味が芽生えたときにしっかり伸ばしてあげられるような環境をつくる。その積み重ねが、将来“好き”を「力」に変えていけるのだと思います。自分のやりたいことに向き合っていれば,困難にぶつかっても続けていけるんです。

今、目の前にある“好き”を、否定せず、自分だけの“好き”を見つけていく

「恐竜は学問の“入り口”」という柴田教授の言葉、そして教授自身の幼いころに感じた衝撃が今の研究の原点になっていることが、とても印象的でした。図鑑を眺めて恐竜がいた時代を想像してワクワクしたり、巨大な骨格標本を博物館で見上げたり……。それらが一つの「きっかけ」となり、自分だけの“好き”を見つけていく、そして「探求する楽しさ」を知っていくことが、未来を切り拓く力になる——。日本で初めて開設された学部として注目を浴びている恐竜学部、その隣接の福井県立恐竜博物館には夏休みなどを利用して、ぜひ子どもにさまざまな体験をさせるためにも、伺ってみたいですね。

お話を伺ったのは

福井県立大学恐竜学部教授。福井県立恐竜博物館主任研究員。地質学・古生物学の研究者。

取材/羽生田由香