3・4年生の理科の自由研究のテーマ

理科の実験や観察は自由研究の花形とも言えますよね。時間があるからこそ、じっくりと実験や観察をして、その理由や原理を図書館で調べるのも楽しいところ。今回は、身近な現象や不思議なことを、実験で楽しく理解していく、そんな自由研究をご紹介します。まずは、3、4年生からです。

ドライヤーの上のピンポン玉

科学館などで、ボールが宙に浮いているのを見た人も少なくないのでは。実は身近な材料で簡単にできる実験です。この実験は、空気の流れや圧力の変化によってピンポン玉が浮かぶ仕組みを観察するものです。理科の中でも「物理分野」にあたり、特に空気の性質や力のはたらきについて学ぶ内容と深く関係しています。

材料

- ・ピンポン玉

- ・ドライヤー

①ドライヤーの冷風を上に向けて出します。

②その上にピンポン玉を置くようにして手を離します。

③するとピンポン玉は浮いたままになります。

まとめ方

ピンポン玉が浮くのは、ドライヤーの風がピンポン玉の左右に分かれ、それぞれに支え合うため。風を斜めにしてもピンポン玉は浮きますが、これは飛行機の原理とほぼ同じ。簡単で奥深い実験だったことをまとめましょう。

所要時間

15分程度

100均でできる色の分析

カラフルで見た目にも楽しい実験です。この実験は、インクに含まれる色素が水により分離する様子を観察することで、混合物の性質や毛細管現象など理科の化学的な仕組みを学べます。

用意するもの

- ・コーヒーフィルター

- ・数色の水性サインペン

- ・霧吹き

- ・水

実験方法

①コーヒーフィルターにサインペンの先端で色をつけます。

②インクの上に霧吹きで水を吹き付け、しばらくそのままにしておきます。

③水を吹き付けたインクがいくつかの色に分かれていくので、写真を撮り記録します。

注意点

色ペンがついても大丈夫な服でやりましょう。

まとめ方のコツ

なぜ、1色の色ペンから、たくさんの色が現れたのか。インクはさまざまな色のインクを混ぜ合わせて作っていることが分かるので、他の色や絵の具でも試してみましょう。

所要時間

20分程度

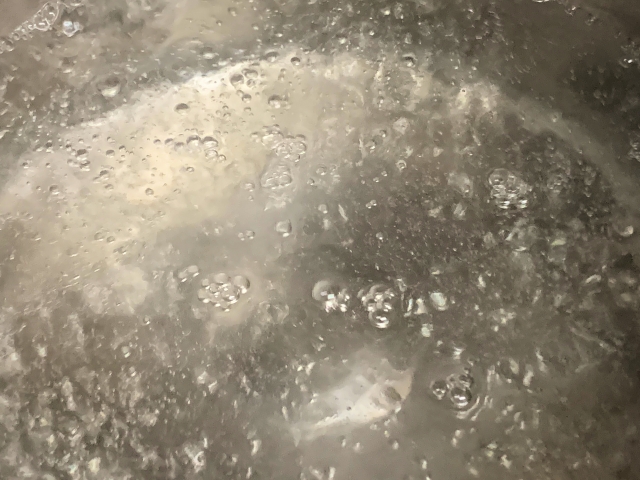

豆腐作り

作って美味しい豆腐作りの実験をします。豆乳に含まれるタンパク質がにがり(塩化マグネシウム)によって固まる仕組みを観察するもので、理科の「化学」分野に関連しています。液体から固体への変化や、物質の性質・変化を学ぶ内容として、理科の授業でも扱われるテーマです。

材料

- ・成分無調整豆乳

- ・本にがり小さじ1

- ・ふたつき片手鍋

- ・木ベラ

- ・おたま

- ・ざる

- ・キッチンペーパー

- ・温度計

-

実験方法

- ①鍋に豆乳500mlを入れて加熱する。

②木ベラでゆっくり混ぜながら70〜75度まで温めます。 - ③加熱を止めて、本にがり小さじ1を加え、まんべんなく行き渡るように手早く5〜7回混ぜます。

- ④鍋にふたをして15分ほどおきます。

- ⑤ざるにキッチンペーパーを敷き、鍋の中身を移し20分ほど置くと完成します。

まとめ方

普段食べているものを身近な材料で作れるかの疑問を元に構成。完成したものを実際に食べて、いつも食べているものとの味や食感の違いをまとめてみると面白いですね。

所要時間

50分程度

ペットボトルで雲作り

雲ってどんな感じだろう…一度は抱く疑問を手元で見てみましょう。ペットボトル内で雲ができる仕組みは、実際の空で雲ができる過程とほぼ同じで、水蒸気が冷えて水滴になる「凝結」や、空気の温度・気圧の変化を観察できる点が理科的要素です。

用意するもの

- ・線香

- ・マッチ

- ・お湯(50℃〜60℃)

- ・炭酸用のペットボトル(1.5リットル)

実験方法

①ペットボトルに底から1cm程度のところまでお湯を入れます。

②ペットボトルに、線香のけむりを5秒間くらい入れてしっかりとふたをします。

③ペットボトルを両手で、力いっぱいにつぶすと中が透明になります。

④両手の力を急に離すと、中が白くなり白い雲が発生します。

まとめ方

ペットボトルを急に押して戻すと、中の空気が少し冷え、水蒸気も冷えて水になります。すると、線香のけむりが中心に集まって水の粒になり、雲ができあがるのです。4年生の授業で水の変化については学ぶので。細かい理論は簡単に説明してもOK。

所要時間

30分程度

月の満ち欠け調べ

日々変化する月の形。長い休みだからこそ取り組みたい観察です。月の形が日々変化するのは、地球・月・太陽の位置関係によって見える部分が変わるためであり、これは天体の動きや光の反射といった理科的な要素を含んでいます。

材料

- ・透明シート数枚

- ・油性マジック

- ・テープ

実験方法

①月がよく見える位置の窓に透明シートをテープで貼り付けます。

②定点観測していることが分かるように、下の建物なども書き込みます。また同じ時刻も書き込みます。

③出てきた月の観察をし、透明シートに形を書き込みます。

④毎日観察したシートを重ね合わせることで、月の動きがよく分かる結果になります。

注意点

同じ時刻、同じ場所で観察することを忘れないようにしましょう。月は30日で1周するので、新月から満月が含まれる15日間ほどできるといいですね。

まとめ方

月は本当に教科書通りに動くの? という興味・関心から実際に観察することにしたというような動機を書きます。みんなが分かりやすいように、大きめにコピーするのもオススメです。

所要時間

1日あたり約10〜15分 × 15日間程度

100均で作れる探偵ごっこ

すべて100均の材料で取り組めるお手軽な観察です。指紋が見える仕組みには、皮脂(油分)と粉体の付着性、そして個人差のある指紋の形状が関係しており、物質の性質や人体の構造を観察する理科的要素が含まれています。

材料

- ・アイシャドウ(化粧パウダー)

- ・はけ(ブラシ)

- ・コップ

- ・ティッシュ

- ・セロハンテープ

- ・黒い紙

実験方法

①手で触ったコップを用意して、指紋がありそうなところに化粧パウダーを振りかけます。ブラシを使って多めにかけるのがオススメ。

②ティッシュペーパーで軽く叩くようにしてパウダーを払うと指紋が浮き上がります。

③セロハンテープで指紋を移し取り、黒い紙に貼り付けます。

注意点

黒い紙に貼るので、ゴールドやシルバーに近い明るめの色を選びましょう。

まとめ方

鑑識の指紋取りをテレビで見たことがある人は多いですよね。そんな指紋取りが自分で手軽に試せるのがこの実験のポイント。コップの指紋は人間の指の皮脂がついた状態。そこに粒子の細かいアイシャドウを振り掛けると、皮脂につくわけです。もともと、アイシャドウは人の肌につけるものなので、反応が出やすいんですね。家族みんなの指紋をとって比べるのも楽しいですね。

所要時間

30分程度

風船ホバークラフト

浮くはずのない風船がふわふわ浮く?! 風船から出る空気の力でペットボトルが浮いて動く仕組みは、空気の圧力・摩擦・慣性の法則など、物理の基本原理を体験的に学べる内容です。特に、摩擦力を減らすことで物体が滑らかに動くという点が、理科的な観察ポイントになります

材料

・ペットボトル(500ml、普通のもの)

・ビニールテープ

・ゴム風船

・カッター

・キリ

実験方法

①ペットボトルの先(細くなってくる部分)と底(1cmくらい)を切り取ります。

②ペットボトルの底のほかよりへこんだ部分にキリで穴を開けます。

③ペットボトルの切り取った先の部分と、底の部分をビニールテープで空気が漏れないようにとめます。

④風船を膨らませたら、ペットボトルの口に取り付けます。

⑤風船から手を離すとふわふわと浮き上がります。平らなところに置いてうちわであおげば横にすいすい動きます。

注意点

ペットボトルを切ったり、キリを使うので、大人と一緒に作業しましょう。風船をはめる作業も2人でやるとスムーズです。

まとめ方

ヘリウムを入れなくても浮く風船は作れないのか、など作ってみたきっかけを導入にしましょう。風船から抜ける空気が穴から漏れることで進むので、もっと大きなペットボトルでもできるのかなど試してみると、研究の幅が広がります。

所要時間

40分程度

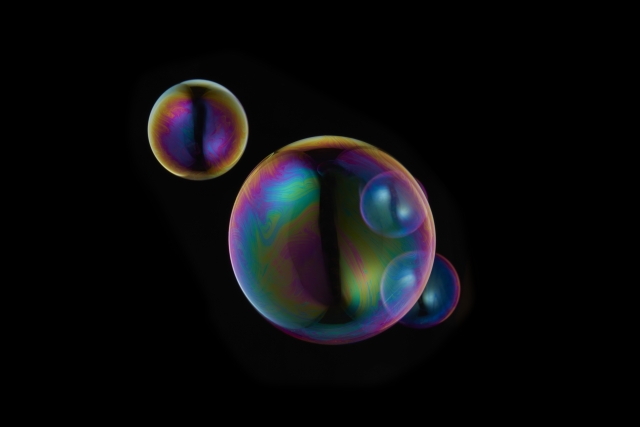

水中シャボン玉液

空に浮かぶシャボン玉が水中にできるという不思議な実験です。界面活性剤の性質や表面張力の変化を観察できる点が理科的要素です。水中にシャボン玉ができる仕組みは、洗剤に含まれる界面活性剤が水の表面張力を弱め、空気の膜を水中で保つことで実現します

材料

- ・プラスチックコップ2個

- ・水

- ・ストロー(太め)1本

- ・食器用洗剤

- ・ハサミ

- ・水彩絵の具

実験方法

①プラスチックコップに水を8分目まで入れます。

②食器用洗剤を10滴ほど垂らしましょう。(濃縮洗剤の場合は1、2滴から試す)

③ストローを10cmくらいの長さにする。曲がる部分があるときは切り落とします。

(ストローが細めのときは、先を斜めに切ると、切り口が太くなり実験がしやすいです)

④ストローの先、数cmをシャボン液に入れたら、もう片方を指でふさぎます。

⑤指でふさいだまま、シャボン液から数センチ持ち上げ、そっと指を離します。

⑥するとシャボン玉が水中にできます。うまくいかないときには、シャボン液を薄めたり、落とす高さを変えたりしてみましょう。

注意点

①の工程ではシャボン液を混ぜるときに泡が立たないように気をつけましょう。

シャボン液がこぼれても大丈夫な場所で実験しましょう。

所要時間

30分程度

5・6年生の理科の自由研究のテーマ

5、6年生ではより面白いものや、見た目にも楽しい実験や観察に、ある程度本格的にトライしたいもの。じっくり観察できる年齢だからこそできる実験や、手軽な材料でできるものなどをご紹介します。

手持ちペットボトルロケット

一度は作ってみたいペットボトルロケット。手持ちで簡単に作れる方法をご紹介します。ペットボトルロケットが飛ぶ仕組みには、気体の発生による圧力変化や作用・反作用の法則が関係しており、力と運動の関係を体験的に学べる内容です。特に、発泡入浴剤から発生する二酸化炭素が密閉空間で圧力を高め、栓を押し出す力になるという点が理科的な観察ポイントです。

材料

- ・発泡入浴剤(粒タイプ)

- ・ペットボトル(500mlの炭酸飲料用)

- ・レジ袋などのポリ袋

- ・ビニールテープ

- ・園芸用支柱(長さ1m程度のものを2本)

実験方法

①1本の園芸用支柱の先に、ポリ袋を巻きつけ、さらにその上からビニールテープを巻きつけて、ペットボトルの栓になるものを作ります。ペットボトルの口よりも少し大きめにするのがポイント。

②ペットボトルに発泡入浴剤を半分ほど入れます。

③水を1/4から1/3まで入れる。

④すぐに先ほどの園芸用の支柱を差し込み逆さまにする。

⑤発泡入浴剤から泡が出て、ペットボトルが飛び出します。

注意点 必ず守りましょう。

必ず人がいない方向に向けること。のぞき込まないこと。

ペットボトルの中に発泡材を入れた状態でペットボトルのふたをすると破裂の恐れがあるのでしないこと。

まとめ方

入浴剤が発泡すると、二酸化炭素が発生します。ペットボトルの中の空気の圧力が増すことで、栓が外れてペットボトルが飛び出していきます。そんな理論をまとめて紹介すると、分かりやすくまとまりますね。

所要時間

40分程度

アリの行列の不思議

アリは甘いものなどのエサを見つけると、行列を作って食べ物と巣を行ったり来たり。アリの行列ができる仕組みには、フェロモン(においによる情報伝達)や昆虫の行動パターンが関係しており、生物のコミュニケーションや社会性を学ぶ理科的要素が含まれています。

材料

- ・キッチンペーパー

- ・釘

-

実験方法

- ①アリの行列を探し見つけたら、間にキッチンペーパーを置き釘で固定します。

- ②アリが紙の上を歩き出したら、キッチンペーパーを少しずらして釘で固定します。

- ③アリの行列がどうなるかを観察します。

まとめ方

アリの動きをそれぞれ写真で撮ったり、イラストで時系列に押さえたりしましょう。アリは、家族で共有する道しるべのようなホルモンをたどっているので、道に迷っても戻ることができることをまとめればOK。他に水を流したらどうなるのかなども調べると、研究の幅が広がります。

所要時間

40分程度

氷の綿毛を作る

氷の綿毛が作れるなんとも不思議な実験です。物質の状態変化(液体→固体)や過冷却現象を観察できる点が理科的な要素です。酢酸ナトリウム水溶液は、冷却してもすぐには凍らず、衝撃や刺激をきっかけに一気に結晶化するという性質を持っています。物質の性質と温度の関係を実感できる実験です。

材料

- ・水(あれば精製水)……90mL

・酢酸ナトリウム(無水)……80g - ※酢酸ナトリウムなどはドラッグストアやオンラインショップで購入できます。

- ・ガラスのびん(容量200mL程度で、耐熱性のガラス容器)

・鍋

・竹串

・ガラス棒(箸などでもよい)

実験方法

①ガラス瓶に酢酸ナトリウムを入れ、水を注ぎます。(酢酸ナトリウムは少し残しておく)

②ガスコンロで中火にかけて湯せんし、ガラス棒でかき混ぜて酢酸ナトリウムを溶かしていきます。

③透明になったら酢酸ナトリウムが溶けた証拠に。

④室温(20℃前後)に戻します。このとき、強い衝撃を与えると凍ってしまうので注意。

⑤酢酸ナトリウムを竹串の先に少しつけます。

⑥溶液が固まりだし、綿毛状に。そのままにしておくと全体が凍り始めます。

注意点

ガスコンロを使うので、大人と一緒に作業しましょう。綿毛状になっている時間は短いので、写真を撮る場合は準備しておきましょう。

まとめ方

氷の綿毛があると聞いたことや、水よりも先に凍るものがあるという仮定を提示して、実験をスタート。酢酸ナトリウムは、水が0度で凍るのに対して、なんと58度で凍ります。そのため、触れるだけで一瞬で凍る「過冷却」状態になっていたと言えます。難しい結論ですが、氷よりも早く室温よりも高い状態で凍るものがあるという実験は面白かったとまとめられるといいですね。

所要時間

50分程度

ろ過実験

自由研究にぜひ取り入れたいのがSDGs。混合物の分離方法としての「ろ過」の仕組みを学ぶことができ、粒子の大きさによる分離や物質の性質の違いを観察する理科的要素が含まれています。またSDGsの「安全な水へのアクセス」という社会的テーマと結びつけることで、科学と社会のつながりを意識した自由研究になります

用意するもの

- ・350mlの空のペットボトル2本

- ・砂

- ・小石

- ・活性炭

- ・カット綿

- ・カッター

- ・ビニールテープ

- ・ガーゼ

- ・輪ゴム

- ・泥水

実験方法

①片方のペットボトルの上部と、もう片方のペットボトルの下部をそれぞれカッターで切り取り、テープで切り口を保護します。

②ボトルの注ぎ口にガーゼをかぶせて輪ゴムで止めます。

③ガーゼをかぶせたボトルに、小石→カット綿→活性炭→カット綿→砂の順で敷きつめましょう。活性炭は小石の1.5倍くらいにします。

④受け皿となるペットボトルに重ねます。

⑤上から泥水を流して観察します。

注意点

泥水は一気に流さず、少しずつ流し入れましょう。

まとめ方のコツ

SDGsについて、自分がどんなアクションをしたかったかを導入にします。実際に水をきれいにするのは簡単なことではないという実験から、水を大切に使うことを最後にまとめるといいでしょう。

所要時間

50分程度

缶がつぶれる力

硬い缶に自分では力を入れていないのにつぶれる? そんな不思議な現象を手軽に実験します。気体の状態変化(蒸発と凝縮)や大気圧の力を体感できる点が理科的要素です。缶がつぶれるのは、缶の中の水蒸気が冷えて体積が急激に減少し、外からの大気圧に耐えられなくなるためです

材料

- ・アルミ缶

- ・水

- ・網

- ・耐熱性の軍手

実験方法

①アルミ缶に底が浸るくらいの水を入れます。

②コンロの上に網を置いて火を付けましょう。

③網の上に缶を置き、温まったらふたを閉めます。

④網から下ろしたら洗面器などに入れ、水をかけます。

⑤缶がベコッとへこんだら実験成功です。

注意点

コンロを使ったり、熱い缶を扱うので必ず大人と一緒に実験しましょう。

まとめ方

水は液体の状態から気体(水蒸気)の状態になると、体積が1000倍以上になる性質があります。アルミ缶に水を入れて温めると、缶の中は水蒸気(湯気)でいっぱいになります。この状態で水をかけて缶を冷やすと、水蒸気も急激に冷やされて水に戻ります。そのとき、体積が減って、缶がへこむのです。そんな理論を書きながらまとめると、知的な自由研究になりますね。

所要時間

40分程度

炭酸飲料で骨が溶ける?

炭酸を飲むと骨が溶けるよ! と親に言われたことがある子もいるのでは。酸性の液体によるリン酸カルシウムの溶解(脱灰)や、骨の成分と性質の理解が理科的な要素です。炭酸飲料や果物ジュース、お酢などに含まれる酸が、骨の主成分であるリン酸カルシウムを溶かすかどうかを観察することで、物質の反応性や人体の構造について学ぶことができます。

材料

- ・魚の骨

- ・炭酸飲料

- ・果物ジュース

- ・お酢など

実験方法

①魚の骨の重さを量ります。

②炭酸飲料に骨を浸します。

③1週間ほど置いたら、魚の骨を取り出し重さを量ります。

まとめ方

炭酸飲料に浸した骨は少し軽くなっているはず。リン酸カルシウムは、炭酸飲料や天然ジュースなどの酸性の液体には溶ける性質があります。これは「脱灰」という作用によるもので、確かに骨が溶けていると言えます。でも、実際に人間の体は骨が露出しているわけではなく、歯もすぐに通り抜けてしまうため、普通に飲んでいる分には骨や歯が溶けてしまうことはないので、安心です。ほかにも酢やジュースなどで試してみると、観察の幅が広がります。

所要時間

約1週間(観察は毎日10〜15分)

ペットボトルで水族館

「ふちんし」という魚型の浮きで水族館を作りましょう。浮力と圧力の関係を体験的に学べる内容で、物体が水中で浮いたり沈んだりする仕組みを観察できます。ペットボトルを押すことで水圧が変化し、ふちんし(浮沈子)の浮き沈みが起こるのは、パスカルの原理やアルキメデスの原理に基づく現象です。

材料

- ・醤油差し3個

- ・ナット(醤油差しの口にはまるもの)

- ・1.5L炭酸用ペットボトル(中が見やすいもの)

- ・プラスチックコップ1個

- ・水

- ・油性ペン(数色)

実験方法

①醤油差しに油性ペンで色を塗って、ふたを取ったら口の部分にナットをはめます。これが「ふちんし」です。

②ふちんしにコップの水を少しだけ吸い入れて、尾だけ出るくらいにして浮かべます。

③その後、水をいっぱいに入れたペットボトルの中にふちんしを入れ、ふたを閉めます。

④ペットボトルを両手でぎゅっと押すと、ふちんしが沈み出し、離すと浮きます。

⑤違う色のふちんしを入れれば水族館のようになります。

まとめ方

醤油差しの中に空気が入っているので、ものを浮かせる浮力が大きくなって浮かびます。逆にペットボトルを押すと、醤油差しの中に水が入ってきて、浮力が小さくなり沈みます。そういった理論をまとめると分かりやすい自由研究になりますね。

所要時間

40分程度

低学年向け理科の自由研究のテーマ

ここからは、低学年でも取り組みやすい理科の自由研究テーマをご紹介します。

おどる紙せっけん

水に入れるとふわっと動く「紙せっけん」を使って、水の表面張力を学びましょう。

用意するもの

・紙せっけん(100円ショップでも買えます)

・ハサミ

・水を入れた洗面器

・水性ペン

・スポイト(なければスプーンでもOK)

実験方法

① 紙せっけんを魚や花など好きな形に切ります。水性ペンで色を塗ってもOK!

② 洗面器に水を入れて、切った紙せっけんをそっと浮かべます。

③ 紙せっけんのうしろの先端に、スポイトで水1滴を落としてみましょう。

④ 紙せっけんが水の上をスーッと動きだします。

まとめ方

水の表面には「表面張力」という力があり、水の中にせっけんが入るとその力が弱まってバランスがくずれます。その結果、紙せっけんが動きだします。動き方をスケッチしたり、紙の形で動きが変わるか試したりしても面白いですね。

所要時間

30分程度

色がかわる不思議な水

キャベツの葉っぱでつくる「色が変わる水」で、かんたんな酸性・アルカリ性の実験をしてみましょう。

用意するもの

・赤や紫キャベツの葉(2〜3枚)

・お湯

・小さいカップ3つ

・酢(す)

・重曹(じゅうそう/ベーキングソーダ)

・スプーン

実験方法

① キャベツの葉をちぎって、お湯を入れたカップに入れます。10分ほど待って紫色の水を作ります。

② 紫色の水を3つのカップに分けます。

③ 1つ目には何も入れません。2つ目には酢を入れます。3つ目には重曹を入れます。

④ 色の変化を比べてみましょう。

まとめ方

赤や紫キャベツの葉に含まれる色のもと(色素)は、液の性質によって色が変わります。すっぱいもの(酸性)は赤っぽく、重曹みたいにアルカリ性だと青っぽくなります。身近なもので理科の仕組みが見えるのが新鮮です。

所要時間

40分程度

理科実験でちょっと自慢しちゃおう

ご紹介した理科の実験は、あまりみんなが取り組まないものも多かったのでは。難しいように思えて実は簡単にできたり、逆に簡単にできるものの、ちょっと工夫が必要だったりと内容もそれぞれ。自分が面白い! と楽しめるような実験ができると、みんなに自慢したくなっちゃうもの。どの理科実験に興味があるか、今から考えてみてくださいね。

文/松川麗 構成/HugKum編集部