【前回までの流れ】

●家庭教師選びは、金額以上に“覚悟”が試される。

●迷ったときは、後悔しない選択をすることが大切。

前回の記事はこちら

「合格請負人」現る! 驚きの家庭教師が息子と母親を変えた!?

合格請負人の真骨頂|悲願へのセオリー

源先生の指導が始まったのは、小学6年生の9月下旬。

受験本番まで、残された時間はわずか4か月。焦る私とは対照的に、先生はいつも冷静でした。

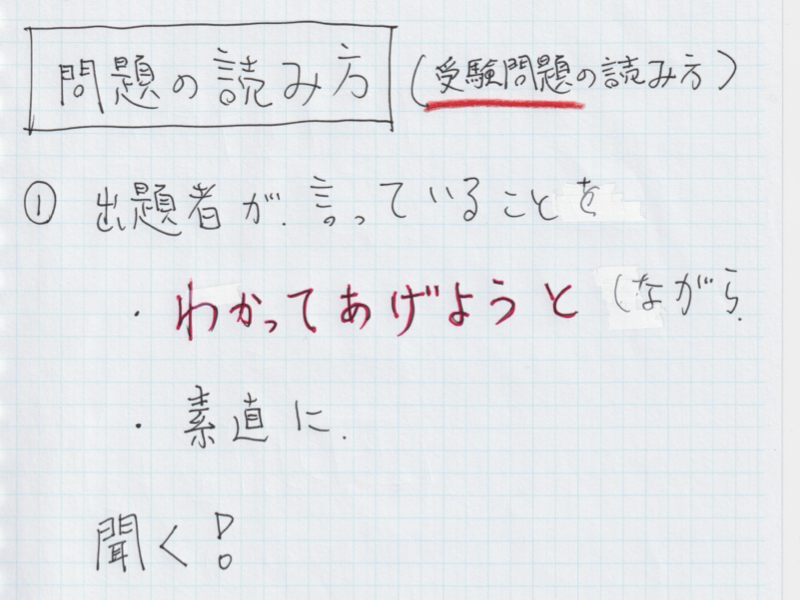

「息子さんの学習の進め方を見ていると、思考の流れに一定の癖がありますね。そのため、同じパターンの問題でつまずきやすい。だから、彼の弱点を補う試験問題を作ることにします。その問題を何度も繰り返し解いて、徹底的に弱点をなくしていきましょう。

さらに、どうしても直さなけれならないのが、勉強する上での“悪い癖“です。どうしたものか、息子さんは時間をかけて考えることを避け、面倒なことを嫌がる傾向が染みついていますね。

これでは、志望校には絶対に受かりません。この悪い癖を徹底的に改めさせないと駄目です」

先生は、息子の思考特性と行動特性を瞬時に見抜き、彼の苦手分野を補うためにオリジナルの問題を作成してくれました。そして、その問題を何度も繰り返し解かせることで、弱点を補強し苦手意識を克服していきました。また、問題を解く過程において、彼の“悪い癖“を厳しく指摘し、執拗なまでに矯正してくれました。

その指導の姿は、まさに「合格請負人」と称される所以だと納得するほかありませんでした。

さらに先生が厳命なさったのは「受験本番の戦い方」でした。

「合格するためには、学習方法もさることながら、会場の雰囲気に飲まれないことが大切です。受験会場の独特の空気や試験の流れを体感しておかないと、本番で力を発揮できません。本番までに、最低3校は外部の試験を受けてください。

お母さんも、地域の避難訓練や救助訓練に参加することありますよね。それに、子どもさんのピアノやダンスの発表会にしたって、本番前には必ず予行演習やリハーサルをやりますでしょ。大事な受験なのに本番前の予行演習をしないなんてことはあり得ないのです。

甘く見ていると、考えられないようなミスを犯すことになります。例えば、受験票を忘れるとか、試験会場を間違える、試験開始時間に遅れるなんてことが…。準備8割、本番2割と言いますから、ありとあらゆる準備をしておかないとなりません」

先生の言葉に、私はハッとしました。これまで「試験本番」ばかりを意識していたけれど、本番前の“準備”がどれほど重要か、先生は冷静に見極めていたのです。

偏差値の呪縛

11月初旬、源先生の指示通り、息子は地元の私立中学で行われるプレ模試を受験しました。これまで塾の模試しか経験していなかった息子にとって、大勢の知らない受験生が集まる会場での試験は初めてのことでした。

試験後、息子はうかない顔で帰ってきたので、私もちょっと心配になって「どうだったの?」と声をかけました。すると息子は「塾で何度も模試を受けてきたけど、知らない学校だし、人はいっぱいいるし、緊張した」と言いました。

「そうだったの…。それで、手応えはあった?」と聞くと、「うーん…。周りの受験生のことが気になっちゃって。隣の人の問題のページをめくる音とか、周囲の鉛筆で書き込む音を聞くと、他の人たちはすごいスピードで問題を解いている感じがして、僕だけが遅いんじゃないかと思って焦っちゃった。源先生からはいつも『落ち着いてゆっくり問題と向き合いなさい』といわれているけれど、それができなかったから自信がないなあ」とため息をつきます。

いつもであれば、「しっかりしなさいよ」というところですが、一生懸命取り組む姿を見ていただけに、そうした息子を責める気にはなれませんでした。やっぱり源先生がおっしゃていたように、試験の雰囲気とか環境を体験させることが大切なんだとあらためて実感しました。

1週間後、プレ模試の結果が届いたので、二人で見ることにしました。源先生と勉強を始めてからおよそ1か月半。その成果が表れているかもしれないという期待と不安が入りまじる複雑な気持ちだったことを覚えています。

いざ封筒を開けてみると、塾の模試と変わらず、4教科総合の偏差値は40台…。受験者の中でも下位グループに位置していました。息子もさすがにがっくりと肩を落とし、暗い表情で結果を見ていました。母親の私は「国語と社会は、偏差値50台じゃない! やっぱり課題は算数と理科なのね」と言って励ますしかありませんでした。

一方、源先生と話したときには、「志望校の偏差値は65なのに、あまりにも開きがありすぎて、母親の私としては絶望しています」と正直に胸の内を明かしました。

先生は静かに結果を眺めていました。そして、私に視線を向けて、言い聞かせるようにこう言ったのです。

「偏差値は、さほど重要なことではありません。なぜなら、模試の問題が志望校の出題傾向と一致しているわけではないからです。今、大切なのは、試験での心構えを身につけることです」

先生のそうした言葉をさえぎるように、「偏差値が25も足りないんです。もう11月ですよ、諦めたほうがいいんですかね…?」と力なく言ってしまいました。

すると先生は、すぐさまこう言い切ったのです。

「お母さんは、しきりに息子さんの偏差値を気にして重要視なさっていますが…。偏差値をどのように理解しておられますか?」

唐突に受験の“基本のき“のような質問をされて少々困惑しつつ、「受験者の中で、今どの位置にいるかを示すものだと理解していますが…」と答えました。

「そうですね、では偏差値が高ければ志望校に受かるんですかねえ。少なくとも、お母さんは、そのように信じておられるんですよね?」

その問いかけに、私は返す言葉を失って黙り込みました。すると、先生は追い討ちをかけるようにこう続けたのです。

「偏差値が合格へのパスポートみたいに思っている人が大勢いますが、それは明らかに間違いですよね。まあ、安心材料にはなりますが…。私の経験では、偏差値の高い子が志望校に入れているかといったら、そんなことはありません。逆もまた然りです。偏差値は低くても、志望校に合格している子もいます。そこが受験の難しさであり、受験生や父兄を惑わせる“偏差値の謎”でもあります。

しかし、少なくとも私にとって偏差値の高い・低いについては興味がありませんし、今の息子さんには全く気にする必要のないものです」

そして、一息つき、先生はこう言いました。

「では、なんのための模試かといえば、理解できていないところ、弱みを炙り出すためのものです。何がわかっていないのかを把握するという意味で公開模試は受ける意味があるんです」

この言葉を聞いたとき、私はこれまでの自分の考えが、いかに偏差値に囚われたものだったのかを痛感しました。

挫折から学ぶこと

源先生の指導を受けながら、2、3の学校のプレ模試を受けながら、準備を進めていきました。

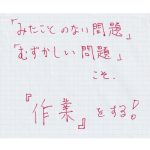

そして、12月初旬。いよいよ、第一志望校が実施する12月入試を受験することになりました。12月の入試は、「思考力型の入試」で塾で勉強してきた試験とは問題傾向が異なるそうです。

しかし、この試験に合格すれば、一般入試に先駆けて合格が決まる。つまり、12月上旬で受験が終わる可能性がある。私にとっては経済的にも精神的にも負担が大幅に軽減されるので、「なんとかここで合格してほしい!」と強く願っていました。

試験前には、過去問を解き、先生が独自に作ってくれた問題を解きながら準備を進めていました。本人としても、十分に対策ができたという気持ちで、試験に臨みました。

しかしながら、結果は思わしくなかったようです。先生が「この形式の問題は出る可能性が高いよ」とあらかじめ教えていた問題が本当に出題されたにもかかわらず、息子は解くことができなかったようで、自信がなさそうでした。

とはいえ、どこかで「もしかしたら、ひょっとして、まぐれで受かるかもしれない」という何とも不確かな期待を抱いていたようでした。

* * *

ーそして迎えた結果発表の日。WEBで確認すると、結果は淡い期待も虚しく、不合格。

息子は、結果を見てがっくりとしながら涙をこぼしていました。そんな息子に、私は「残念だったわね…。でも1月入試もあるんだから、もう一度先生と頑張りましょう」と声をかけました。

息子としてはこれまでの人生の中で、一番努力したし、がむしゃらに勉強したという気持ちもあったので、落胆も大きかったようです。

息子にとって何よりもショックだったのは、「不合格」という3文字のインパクトだったようです。これまで何度も模試の結果が悪いことはありましたが点数で示されているだけで、「不合格」という文字は見たことがありませんでした。受験の厳しさをまざまざと感じた瞬間でした。

今、振り返ってみると、これが大きな転機となりましたが…。

その日、源先生に結果を伝えると、冷静に次のように話されました。

「こんなこと言うのは失礼ですが、私は合格はかなり難しいと思っていました。

なぜかというと、息子さんは自学自習というレベルまでには達していないんです。まだまだ、学んだことを突き詰めて考えるということができていない。私が指示したことをやっているだけで、自主的に問題に取り組む姿勢が不足しています。それに、『まだ次がある』という甘い考えも見え隠れしていました。

私はあらかじめ出題傾向を伝えていました。しかし、それができなかったのは詰めが甘かったからじゃないですか?」

という先生の言葉に、息子は何も言えず、下を向いて涙しました。このとき、息子は初めて気づいたようです。

「過去の自分よりも頑張った」——それはただの自己満足にすぎなかったのだと。

これまで私は「頑張ったね」「よくやった」と息子を励ましてきました。息子も「こんなにやったんだから大丈夫」と、どこかで努力の量に満足していました。

しかし、不合格だったことによって、自分よりも努力している人がいっぱいいるんだということを思い知らされたのです。

だから、今までの倍は頑張らないと、合格はできないと自覚したようでした。

今回の学びと葛藤《まとめ》

●受験は偏差値だけでは測れない。大切なのは戦略と準備

●「悔しい」という気持ちこそが、次の成長へのエネルギーになる

● 失敗から学んだことを、無駄にしてはいけない

続きを読む

【シングルマザーの中学受験・奮闘実録】を最初から読む<<

息子による手記【偏差値33からの逆転☆中学受験】はこちら

執筆/清宮ゆう子