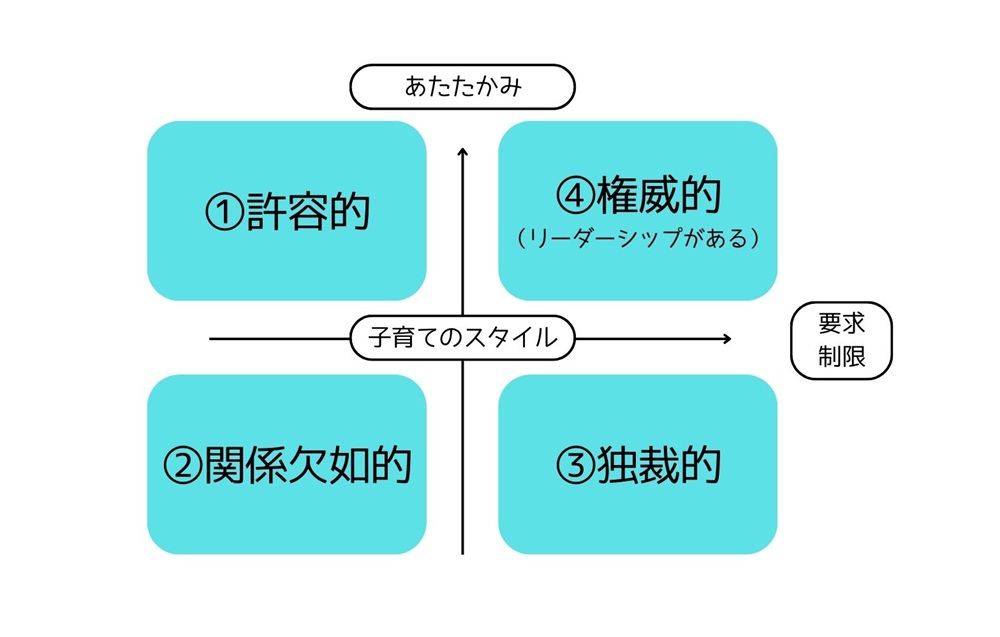

4つの子育てスタイル

今回は、本題に入る前に『1日5分で親子関係が変わる!育児が楽になる!PCITから学ぶ子育て』(著/加茂登志子・小学館)を参考に、「子育てスタイルと子どもの傾向」のお話をしようと思います。

これは子育てのスタイルを、「子どもとの関わり方」と「子どもへの要求や制限」を軸にして4つに分類したものです。それぞれの子育てのスタイルの子どもへの影響を見ていきましょう。

1.許容的な親(あたたかみがあり、要求や制限が少ない)

このタイプの親は、子どもにやさしく関わる一方で、子どもにルールを伝えることが苦手です(例:せがまれるとついおもちゃを買ってしまう)。

このタイプの親の子どもは、伸び伸びと成長するが、我慢する経験が乏しいために自己中心的で、協調性に欠ける傾向があります。要求が通らないと反抗的になる、耐える力が弱く何をしても長続きしないといった傾向もみられます。

2.関係欠如的な親(あたたかみが少なく、要求や制限も少ない)

子どもへの興味関心が希薄で、小さいうちから親も子も思い思いに過ごし、関わることが少ない、会話が少ない、気持ちの交流が少ないといった親子関係にあります。

親子関係の中でコミュニケーションや感情コントロールを経験することが少ないため、人とのコミュニケーションや感情コントロールがうまくできない傾向があります。

また、人は親に愛されている安心感があって初めて、未知の人との交流に踏み出せるのですが、このタイプの場合、子どもは親に愛されているという安心感を得られていないために集団生活や社会生活がうまくいかないことが往々にしてあります。

3.独裁的な親(あたたかみが少なく、要求や制限が多い)

子育てに関して親自身の思いが強く、子どもに多くの要求や制限を課しますが、子どもへの関わりはあたたかみに欠けます。

子どもは親子の間でコミュニケーションの楽しさや喜びを感じられず、そのために、人とのコミュニケーションに喜びを感じにくい傾向があります。また、自分の存在が受け入れられている実感がないゆえに不安感が強く、自己肯定感が育ちにくいです。

ちなみに、発達障害の特性のある子の保護者の中には、子どもとの関わりの難しさゆえに、「独裁的な親」の関わり方になってしまう方が多くおられます。しかしそれだと、発達障害の特性のある子は、元々コミュニケーションが苦手な上に、コミュニケーションに対する嫌悪感が増し、自己肯定感が低下する、といったことが起きてしまいます。

4.リーダーシップがある権威的な親(あたたかみがあり、要求や制限をする)

子どもと明るく、あたたかく関わる親で、子どもを尊重し、その意志を汲もうとします。一方で、必要な範囲で子どもに要求や制限をします。

子どもを尊重するので、ルールを教えるときも力づくではなく、伝え方を考えてわかりやすく伝えます。要求するルールは一貫しているので、子どもは親を頼りにし、信頼します。

このタイプの親だと、子どもの中に自尊心が育ちます。また、親を信頼する中で、人を信頼するようになり、その結果、親以外の人とも良好なコミュニケーションをとることができ、そこから多くを学びます。感情コントロールができ安定して穏やかで明るい、好奇心旺盛で、さまざまなことにチャレンジしようとする、そういう子どもが多いです。

※ここまでは『1日5分で親子関係が変わる!育児が楽になる!PCITから学ぶ子育て』(著/加茂登志子・小学館)を参考にしています。

▼PCITについて詳しくはこちら

まず「お手伝い療育」の場面で「リーダーシップ型」の親に

4つの子育てタイプのうち、子どもにとって望ましいのは4の「リーダーシップがある権威的な親」です。そして実は「子どもにお手伝いをしてもらって一緒に家事をする」場面では、親は比較的たやすく、4のタイプになれるのです。

なぜなら、まず、親は家事に熟達しています。家事の場面なら親は余裕をもって場をコントロールでき、子どもへのあたたかい接し方、ルールをわかりやすく伝える工夫もしやすいのです。

また、家事のルールは一貫しているので、親はブレないルールを伝えることになります。このように、お手伝い療育を通じて親は、子どもにとって望ましい子育てスタイルを経験できます。

それはやがて他の場面での子どもへの態度にも影響することになります。そして子どもは何度でもわかりやすくルールを教えてくれる、上手に家事をする親を信頼するようになります。

私がお手伝い療育をおすすめするのには、このような理由もあるのです。

第10回 米を研ぐ

対象

1歳から

期待できる効果

・明確な一定のルールを親が伝え、子どもは伝えを受け取るという学習経験

・熟達している親が丁寧に教えてくれることによる親への信頼

・人からの依頼を受ける対応力

・家族に喜ばれることで勤労意欲が育つ

・仕事を任せられることで責任感が育つ

・家族の役に立つ経験ができる

米を研ぐ目的

精米技術の向上により、今は米をしっかり研いで米ぬかを洗い流す必要はそれほどありません。現在は、残るわずかな「肌ぬか」やゴミを洗い流すことや、米に軽い傷をつけ、水分を浸透しやすくするのが目的となっています。

手順

1.米を正確に計量する

美味しくご飯を炊くには、まずは米を正確に量ることが必要。

計量カップを使い、上に盛り上がった分は菜箸などで平らにならす。

声かけのコツ

「カップにお米を入れます」

「真っすぐにします」

「これで(すり切り棒を見せる)、サラサラってします」(=平らにならす)

など、実際にやって見せて伝える。子どもが大きくなったら「米の周りのぬかやゴミを取り除くとご飯が美味しくなるから米を研ぐのよ」と理由も説明する。

2.研ぐ前に一度すすぐ (この工程があると美味しさアップ!)

ボウルにたっぷりの水を入れ、そこに計った米を入れる。

※ 米に浸透する水なので、ミネラルウォーターなら更によい。

※ 「米に水を注ぐ」と水を注いでいる間にヌカが米に浸透してしまうため、水を張った中に米を入れるのがポイント

手で軽く米を2〜3回転させたら(約10秒)、素早く水を全部捨てる。米を流さないようにここは親がアシストする。

※長く水に浸けていると米に残っているヌカの匂いを米が吸収してしまうので、素早く水を捨てる。

声かけのコツ

「い~ち、に~い、さ~ん」とかき回す回数を一緒に数える。

3.研いで洗う

水がほとんどない状態の米を、シャカシャカと20回くらいかき混ぜながらやさしく研ぐ。ソフトボールを握ったときのような手の形で、一定のスピードでかき回す。摩擦を利用して研ぐので、水がほとんどなくなるまで水を捨てることが大事。

ボウルに水を入れ、白く濁った研ぎ汁を捨てる。底から軽くかき混ぜて、下に貯まった白濁した研ぎ汁も捨てる。

※この時の水は水道水でよい。

「水の中に米を入れてすすぐ」の後、「研いで水を入れ研ぎ汁を捨てる」を2回ぐらい行い、合計3回くらい水ですすぐ。目安は、うっすら米が透けて見えるくらいに水が澄むまで。

声かけのコツ

研ぐときの手の形は「怪獣の手」と言うと伝わりやすい。

「怪獣さんの手で研ごうね」と親が手の形をみせる。

20回研ぐのは大変なので、途中で「そうそう、怪獣さん強いぞ~」「怪獣さんありがとう」などの声かけをして、集中を維持させる。

4.炊飯

米を研ぎ終えたら、炊飯器や鍋に入れ、分量の水を加えてしばらく浸水させてから(通常30分冬は60分以上)炊く。

※ミネラルウォーターを使うとより美味しく炊ける。

声かけのコツ

子どもが炊飯器に水を入れるときは、目安の線をわかりやすく指で示す。

食卓に欠かせないお米研ぎを子どもの仕事に

「他のお手伝いはしてくれないけど、米だけは毎日研いでくれます」という話は時々耳にします。「米を研ぐ」行為が子どもにとっておもしろいのか、家族みんなが必ず食べるご飯を僕が炊いているんだ!というプライドなのか、もしくは両方なのでしょうか。

白いご飯は日本の食卓には欠かせないものです。ご飯炊きが子どもの「仕事」になるまで、親がサポートできるといいですね。

この記事を書いたのは

こちらの記事もおすすめ