目次

在宅避難を学ぶ「おうちサバイバル体験」

世界有数の地震発生国である日本において防災対策は必須です。

地震調査研究推進本部地震調査委員会によると、30年以内にM7レベルの地震が起きる確率として、首都直下型地震は70%と発表。さらに南海トラフ地震にいたっては、今年1月に確率を80%に引き上げました。大地震はいつ起こってもおかしくない状況です。

とはいえ、何からはじめたらいいかわからない方も多いはず。そこで、春休みに開催された、株式会社オープンハウスグループによる「耐災力」(たいさいりょく)向上の啓発イベント「子どもと学ぶ在宅避難!おうちのサバイバル体験」に参加したので、レポートします!

「耐災力」って何?

まず、災害時において重要な「耐災力」について学びました。「耐災力」のキーワードは、「セーフティーゾーン」、「在宅避難」、そして「ローリングストック」の3つ。

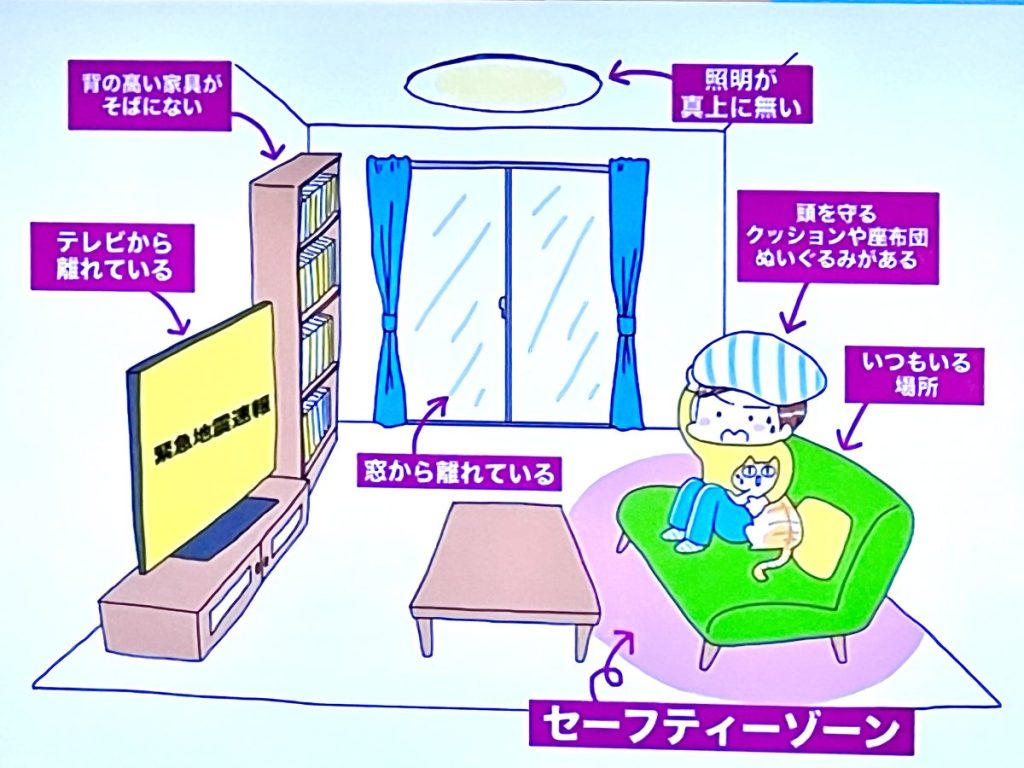

「セーフティーゾーン」とは自宅の中で地震が起きても安全な場所のこと。常日頃から確認し、確保しておく必要があります。

その上で、「在宅避難」とは被災時に自宅で避難生活を送ることを意味します。そのためには、食料や生活必需品を日常で使いまわしながら、確保する「ローリングストック」が必要です。

数日保存できれば立派な保存食!ローリングストックのコツ

在宅避難時の食料の「ローリングストック」について、「デイリーストックアクション」代表理事の池上紗織さんから、お話を聞くことができました。

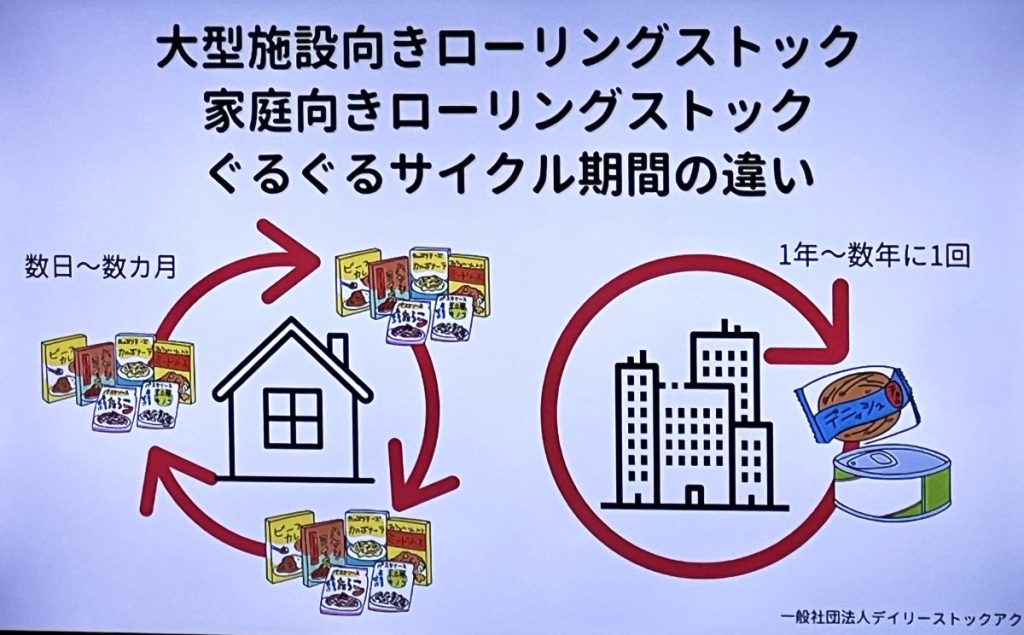

大型施設と家庭向きのローリングストックの違い

非常食というと何年も保存できるものというイメージが強い方も多いと思いますが、池上さんいわく、家庭でのローリングストックは、数日でも常温で保つなら十分に保存食として使えるとのこと。

企業や学校などの大型施設では、大人数に対応するため、数年に一度のサイクルで長期保存の食料が必要となりますが、家庭では数日から数ヶ月の短いサイクルで対応できるので、この期間の違いを理解する必要があります。

短いサイクルであれば食材の幅も広がります。また、賞味期限がせまったら日常的に食べることで、災害時用だけに多くをストックする必要もありません。ふだん食べ慣れた食材ということで、災害時に柔軟に対応できます。

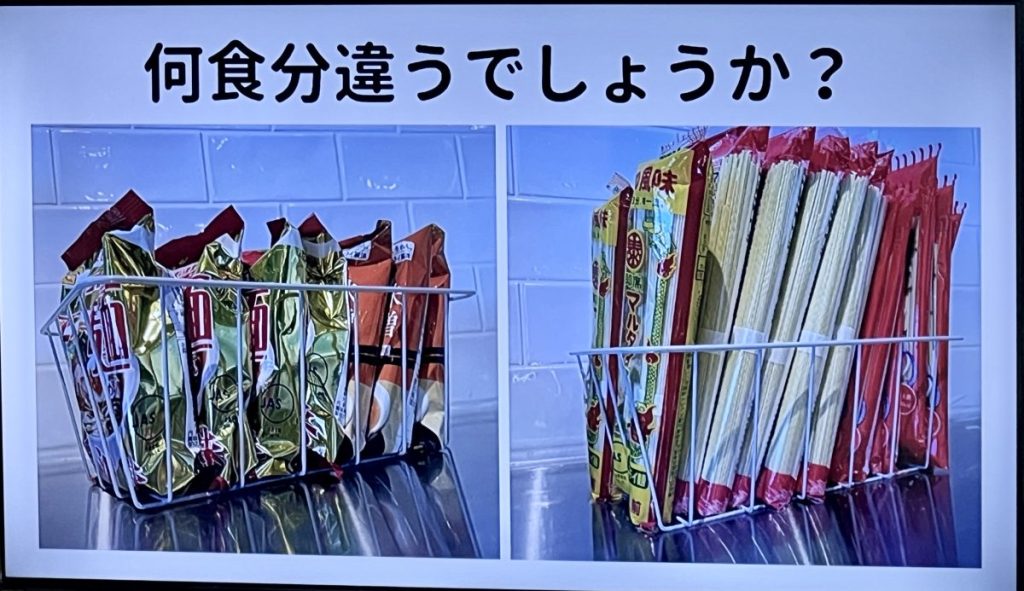

こんなに違う! ローリングストックの驚きのコツ

今回、最も驚きだったのが、同じ保存食でも工夫次第で量がガラリと変わることです。袋入りのラーメン7食分の入るかごに、同じ麺類でも、縦に長いものであればなんと40食分も入るとのことです。これは保存食選びの参考にしたいと思いました。

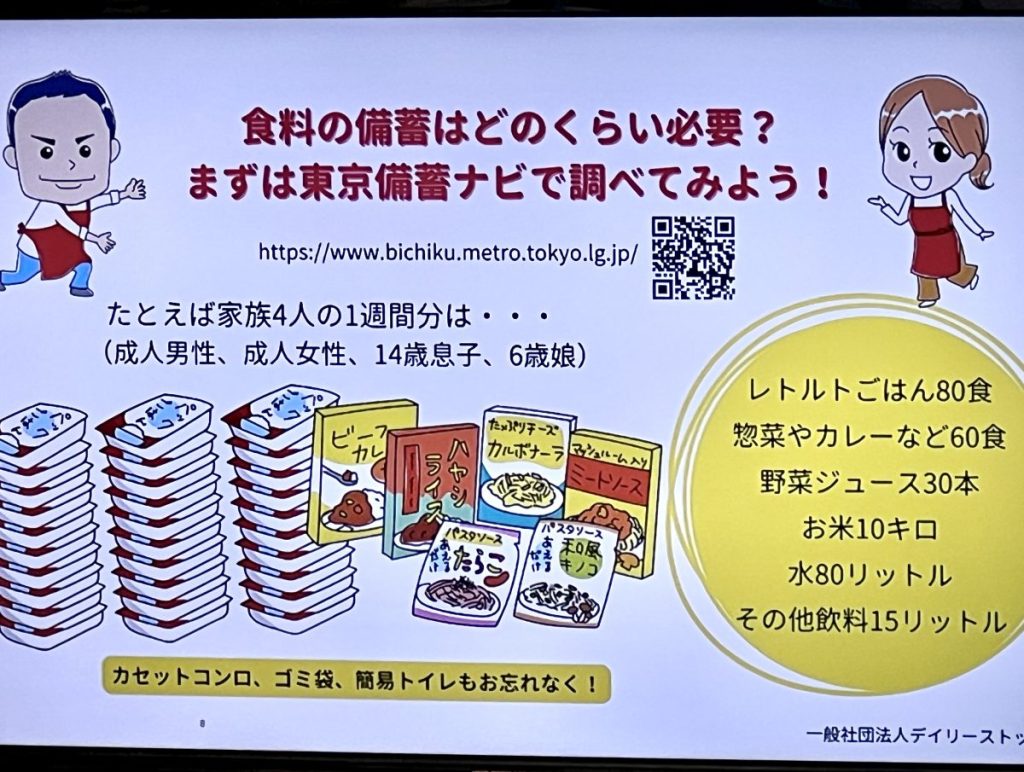

各家庭でどれくらいのストックが必要かは異なるので、「東京備蓄ナビ」を参考に調べてみてくださいね。家族4人分の1週間分の食料は、お米10キロ、レトルト類60食など想像以上の備蓄が必要になり、すぐにそろえられる量ではないので、ふだんから少しずつ準備をしていくとよいでしょう。

>>>「東京備蓄ナビ」についてはこちらから

会場では保存食の試食タイムも

保存食だけで作った食事例の試食会もありました。ハンバーグや豆乳スープなど、非常食とは思えない見た目。味もおいしく、これなら在宅避難も乗り越えられるのではと思えました。

多くの参加者のお子さんはおいしいと食べていましたが、中には豆乳など、クリーミーな味付けが苦手なお子さんも。池上さんはそんなお子さんにも「無理して食べる必要はないし、苦手なものを知ることも大事」と声をかけていました。

実はすぐに必要なのは、水よりも、食料よりも、トイレ!!

実は、水や食料よりも待ったなしで必要なのがトイレ!喉の渇きや飢えは多少我慢できますが、トイレはすぐにでも必要になる可能性があります。

実は、筆者は防災グッズマニア。HugKumでも防災特集を執筆しており、トイレグッズも含め大体のものは用意をしているのですが、実際に緊急用のトイレを便座に設置したことはありませんでした。

トイレの設備があるショールームならではで、実物のトイレに緊急の非常用袋を取り付ける体験ができました。災害時にあわてて取り付けるより、一回でも経験があった方が安心です。

体験してみて

座学だけではなく、家庭で行える災害対策を実際に体験できました。ショールームという施設ならではですね。

ちょうど新生活が始まる4月。片付けのときなど、備蓄品の置き場やストックをチェックするいい機会だと思います。また、お買い物の際に常温保存ができるかを意識するなど、日常生活でできることも多いので、ぜひ実践してみてくださいね。

「子どもと学ぶ在宅避難!おうちサバイバル体験」

場所:オープンハウス・ディベロップメント 渋谷ショールーム

ゲスト:デイリーストックアクション 代表理事 池上紗織

防災グッズの特集はこちらから

取材・文/ Rina Ota