目次

学校のいごこちの悪さはどこに?

沢木ラクダさん(以下、ラクダ):『せんさいなぼくは小学生になれないの?』は、ぼくの子どもが小学校に入学直後に行きしぶりをはじめ、不登校になるプロセスを綴った日記で、親としての反省の記録でもあります。

うちの子は、HSC(Highly Sensitive Child、ひといちばい敏感な子)と呼ばれる心理特性があるようで、感覚にとても敏感なところがあるんですね。たとえば、入学式の体育館の雰囲気に圧倒されて入場できないとか、活動にすぐとりかからず時間をかけて観察したりする。いわゆる“ふつう”の子どもとは違う反応をするので、当初は戸惑いが多かった。

その戸惑いをありのまま書いたところ、本を読んでくださった子ども環境の専門家の方に「子どもが学校環境でどう感じ、反応しているのかの貴重な記録となっている」と評価していただいたことがあり、なるほど、と。

では、学校環境への合いにくさって、なんだろう? 登校しぶりとか、不登校は一人ひとり理由や背景が違うけれど、共通していることも「からだのいごこち」からヒントが見つかるんじゃないかと思って、不登校の当事者であり、親でもある矢萩多聞さんと語ってみたいなと思ったんです。

矢萩多聞さん(以下、多聞):『本とはたらく』(河出書房新社)にも詳しく書きましたが、ぼくは小学4年生のとき、1年間不登校でした。5、6年生のときは先生がとてもユニークで、楽しく行ったんだけど、中学校が1学年10クラスもあるようなマンモス校。自分がそこにいてもいなくても変わらない気がして、1年生の3学期に、もう学校は行くのをやめよう、と。

そのとき母が、「いつかそういう日が来ると思った。行かなくていいよ」と言ってくれたんです。変わっていますよね。しばらく家に引きこもって好きなことをやってたんだけど、だんだん飽きてきて。「インドで暮らしてみたい」と思いついたんです。

ラクダ:いきなり、インドですか?

多聞:じつは小学校3年生のころから家族でインドとかネパールに旅行に行っていたんです。そこで暮らしてみたらなにかおもしろいこと、自分にとっての「学び」があるんじゃないか、と。それから家族とインドで半年暮らして、日本に帰ってくる生活がはじまりました。インドで絵を描いていたので、その絵を日本で個展を開いて売って、そのお金でまたインドに行く。10代のときはずっとそんな暮らしでした。

その後、いろんな縁で、20代になって本のデザインをするようになった。いろんな出版社の本を700冊くらいつくってきたかな。

自宅で不登校の居場所づくりを

多聞:3年ほど前から、週に1回、自宅を開放して「あきちの学校」という名前で、不登校の子や、学校に行きづらい子たちと一緒に遊び、学ぶ場を開いています。あくまでも主体は子どもで、ぼくは子どもたちのやりたいことをお手伝いする人。いま、娘が中学2年生で、息子が小学2年生なんですが、2人とも学校にあまり馴染めない、先生とうまくいかないというのもあってやっていますね。

子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、大人は原因を探りたくていろいろ尋ねたりするけど、子どもはなかなか言語化できない。だけど、つぶさに見ていると、ヒントはある。たとえば、その子にとって「学校」という場所がどんないごこちであるか。身体感覚や距離感から見えてくることもあると思うんです。

ラクダ:うちの子も、まずは、入学式で体育館に入れなかったんですよね。儀式の緊張感もさることながら、天井が高い空間って、圧倒されるんでしょうね。

多聞:音も響く感じがあるんでしょうね。結局入学式には入れなかったんですか?

ラクダ:終わるまで、入り口で妻が付き添っていましたね。幼稚園のころは、ホールが小さくて、包み込むような形をしていたためか、不安がることはなかったです。下見をしていればよかったのかもしれませんが、結局、不安が解消されないまま、授業がはじまり……。

多聞:教室というそんなに広くない空間で、それぞれ違った感じ方がありそうです。どの席に座るかでも、いごこちはだいぶ変わってきますよね。

学校は緊張する場所?

ラクダ:息子の教室は、オープン教室で廊下側の壁がなかった。コンクリートの廊下は音が響き、ノイズが多いのも疲れるようです。緊張しやすいのに、座席は出席番号順で一番前。コロナ禍で「隣の席」がなく、机はそれぞれ1mほど離されている。そして、マスク着用、私語厳禁。「マスクがずれてます!」とか、担任が厳しく注意していましたね……。

多聞:マスクがずれただけで叱るの?

ラクダ:「鼻が出ているよ、着けなさい! マスクを触った手を洗ってきなさい!」とかね。1年生にも相当厳しかった。

多聞:楽しさよりも先に緊張が来てしまうような……。

ラクダ:コロナ禍もあいまって、余裕がなかったんでしょうね。わくわくする雰囲気じゃなかった。小学校は、幼稚園とか保育園と比べて、規律、ルールが圧倒的に増えますよね。

多聞:学校には暗黙の了解がいっぱいありますよね。多くの大人にとっては当たり前なんだけど、それに初めて触れる子にとっては、「えっ? 何これ?」ってことがけっこうある。

娘の小学校でも、他クラスの教室には入ってはいけない、という変わったルールがあった。彼女の場合、その理由を先生に尋ねても、納得する答えを言ってくれなかったことが、いごこちの悪さにつながっていった。「そういうことになってるから、ルールは守りましょう」みたいな。先生に対して「どうしてそうなの?」と言える子はまだいいけど、多くの子は言葉にできない。そういう関係のなかで怒られたり、できないことを責められたりする……となると、しんどいよね。

ラクダ:学校って、言語化が苦手な子にとってしんどい世界になりがちかも。言葉にできなくても、感じて、考えてはいるんですけどね。

教室がしんどい子が安心できる空間

子どもが安心する空間とは

ラクダ:子どものからだが自然と動き出す空間というのもありました。子どもが不登校になって平日の居場所探しをしていたときに、とあるシュタイナー学校を見学したんです。校庭には、子どもたちが自作した建物のような遊具がいっぱい。その校庭に入ったとたん、かわいらしい小さな木造校舎をめがけて息子が駆け出していきました。空間が持つ力って、あるんだな、と。教室も意識的に天井をドーム状に丸くして、安心感が得られるように設計されています。

多聞:ぼくも何回か行ったことがあるけど、よく考えられた空間ですよね。開放的な広い場所と、1人でコソッといられる狭い場所。その両方があるのがよかったですね。軽井沢の風越学園も、大きな図書館がそのまま校舎になったみたいな学校。本が並ぶ空間はバーっと吹き抜けで広いんだけど、要所要所におこもりスペースがあるんだよね。

ラクダ:公立学校だと、特別支援学級は、パーティションで区切られたパーソナルスペースがあったり、疲れたときにゴロ寝できる場所がつくってもらえたりする。だけど、通常学級の子は、一息つく場所が保障されないんですよね。そこが、難しい。多聞さんも、お子さんが保健室登校を断られた経験があるそうですね。

「保健室登校お断り」

多聞:娘は3、4年生と学校に行かず、フリースクールに通ったりしていたんです。でも、5年生のときにもう1回、学区の公立小学校にトライしてみる、と言ったんですね。だけど、何年も学校に行ってないわけだから、いきなり教室には入れない。行ったとしてもすぐしんどくなっちゃう。

「そういうときは保健室に行ったらいいよ」と伝えていたんです。なのに、教頭先生が「当校では、保健室登校をお断りしてます」といって、追い出されてしまった。「教室に来ない子には、教育を提供することはできません」とまで言われ、「えっ? それって義務教育や学習の保障に反するのでは?」と驚きました。

ラクダ:「保健室登校お断り」の話は、ニュースにもなっていましたね。本来の目的外に使うな、と。でも、教室がしんどい子にとっては、ほっと一息つける場でもあったわけですよね。

多聞:そういう場所をつくってしまうと、教室に戻ってこないんじゃないかと不安に思う先生もいるみたいですね。でもその後、文科省の旗振りもあって、どの学校にも校内サポートルームや別室をつくる流れができていく。あのときはあんなに否定的だったのに、娘が通っていた学校も、今では別室があるそうです。でも、当時はなかった。一人ひとりの子どもにとっては「その時」しかないのに……。

ラクダ:「その時」に対応できる制度が欠けていることは、本にも書きました。うちは1年生のときに別室登校の付き添いをやりましたが、対応してくれるのが週に一度3時間の支援員さんだけ。あとは、別室に子どもとほぼ二人きり。だんだん虚しくなってきて、学校に行くより、ほかのことをしようと、作戦を切り替えました。

子どもが学校に合わせるより、学校が子どもに合わせる

発達診断はパスポート

多聞:ラクダさんのお子さんは、大きな音やノイズが苦手とか、初めての場所や、たくさん人がいる場所だと緊張する、服のタグがチクチク気になるとか、そういう特性があるようですが、発達検査を受けたんですか?

ラクダ:似たような特性の子を持つ親と会ったときに、医師の診断書があったほうが、学校側も動きやすいと聞いたんです。それで、おすすめの小児科を教えてもらって、検査を受けました。結局、発達障害かどうかは正直わからないですけどね。HSCは医学的な診断名ではないので、支援を受けるために、発達障害の項目に当てはめていくようなところがありました。

多聞:本のなかでも「発達診断はパスポート」と書いてましたよね。

ラクダ:似た特性があっても、学校でうまくやっていれば「障害」にはならないので、現に困っているかどうかで考えました。困っているなら、受けられる支援は受けたほうがよいだろう、と。そのためのパスポートと考えました。「こだわりが強いですか?」「ありますね」「では、自閉傾向と言えますね」という感じで。

特別支援学級に入れると、児童8人に対して教員1人の少人数学級になるので、先生たちのフォローが手厚い。一斉教育ではなく、個別の特性に応じて見守ってもらえるから、子どもの個性や主体性をもとにカリキュラムを組み立てるオルタナティブスクールに近いところがあるんです。身近に通えるフリースクールもないので、当時のうちの子にとってはその手厚さが必要でした。

ただ、発達検査も半年待ちとかかなり時間がかかる。実際に学校で困っていても検査で「問題なし」とされ、支援が受けられないという話もよく聞きます。行きしぶりや不登校の本来的な受け皿ではないでしょうね。

多聞:特別支援学級とひとくちにいっても、地域や学校によってだいぶ違うみたいですね。数年前、京都北部にある与謝の海支援学校という日本で2番目に古い支援学校に縁があって、1年間ぐらい毎月通って取材していたんです。その学校に初めて行ったとき、「あっ、自分が子どもだったらこの学校に通いたかったな」と思ったんですよね。

ラクダ:どんな学校ですか?

多聞:国語や算数などの教科に加えて、木工、裁縫、陶芸ができる建物がある。学校の敷地に畑があって、米や野菜、そばをみんなで育てて食べたりしてね。チャイムも鳴らさない。廊下を歩いていると、子どもがあっちからもこっちからもワーッと走ってきたりする。でも、みんな「子どもはそういうもの」という感じで見守っていて、案外ぶつからない。インドの町中の交通みたい(笑)。

そんな話をしていると、娘も「いいな〜、私もそんな学校に行きたい」と。与謝の海支援学校は「子どもが学校に合わせるのではなく、学校が子どもに合わせる」ということを徹底して実践しているんです。

ラクダ:その眼差しにヒントがありそうですね。

学校が緊張するのは四角いから?

ラクダ:ところで、「行きたくないと感じる学校の空間ってどんなもの?」と行きしぶりの子を持つ保護者に聞いてみたところ、「学校は四角い」と教えてくれた人がいました。確かに、教室ってだいたい鉄筋コンクリート造で、四角い、角ばっている。当たり前のようだけど、からだが緊張する空間ですよね。

多聞:廊下に対して部屋が並んでいく感じですよね。ぼくは小学生のとき、だいたい時間通りには登校できなかった。朝なんかのんびりやってますから、朝ご飯を前にして1時間くらいボーッとしている。親に急かされて、ようやく重い腰をあげて、てくてく30分ぐらいかけて学校まで行く。

すると、もう2時間目が、始まっているわけですよ。だれもいない廊下に、四角い教室が並ぶ。そこから声が聞こえてね。みんな真面目に授業を受けている。あの雰囲気、けっこう緊張しましたね。すでにスタートしているところに入っていく、ってすごいしんどいんですよ。

ラクダ:たしかに。

多聞:ぼくはできるだけバレないように席に着こうと思って。そーっと、後ろのドアを開けて、自分の席に「朝からいましたよ」みたいな顔して座ったんですね。

そしたら、先生がぐるっとこちらを向いてね。「コソコソ入ってきて1日を始めてしまったら、1日コソコソしなきゃいけなくなる」って。「遅れて来てもいい。今日という一日をここからスイッチを押して一緒に始めよう」と言ってくれた。ぼくは遅れたことを怒られると思っていたから、びっくりしましたね。

その先生の一言があって、空間の感じ方ががらっと変わりました。そうか、遅れてきても胸を張って堂々としていいんだ。ああ、自分はここにいていいんだ、と前向きに考えられるようになった。

子どものからだの反応が行きしぶりのサイン

ラクダ:先生が言ってくれたのが大きいですね。ちなみに、うちの子の行きしぶりのサインが、靴下を履かないことなんです。元気がなくて学校に行きたくないときに、「今日は行く」とか「2時間目から行く」と口では言うんだけど、靴下は履かないことがけっこうある。だいたいそういうときは休むんです。言いにくいのか、親の期待に応えようとしているのか。でも、だいたいからだの反応が正しいですね。

多聞:ぼくなんて小学校6年生まで母に靴下を履かせてもらってましたよ(笑)。あのね、靴下を履くって、すごく大きなことなんです。子どものときは、「靴下を履く=外に行く」と感じていた。外に行くために、ギュッと頑張らないと靴下を履けない。行きしぶりって、行きたい気持ちと、行けない気持ちのあいだを行ったり来たりするでしょう。その子なりの葛藤があって、いろんなかたちで出てくる。それが靴下だったり、ほかの子にとってはまた違うサインかもしれないけど。

ラクダ:玄関で動けなくなるとかね。

多聞:玄関を開けて、外に出て行くって、すごくからだが重いんですよ。大人から見たら、ただドアを開けて出る、というシンプルな動作。だけど、そこに外と内というみえない大きな溝がある。家から出たらもう戻って来られない、行かなきゃ、でもしんどい、怖いという気持ちが渦巻いている。じつは玄関を一歩出たところから、学校までの道のりがはじまっているんですよね。

ラクダ:なるほど、そんな気持ちなんですね。行きたいという気持ちはあるけど、からだがついてこない。心とからだがバラバラになるって、しんどいと思うんですよね。そのときに、からだの反応に寄り添えるかどうかは大事かもしれませんね。

「学校に行きたくない」と言われたら、大人はどう受け止める?

多聞:子どもの状況って毎日違うでしょう。同じ動作でもさらっとできてしまうときもあれば、すごく時間がかかることもある。

ラクダ:そのとき、そのときの気持ちに向き合うしかないんですね。多聞さんに聞きたいんですけど、お子さんが学校に行きたくないって言い始めたとき、どう受け止めました? 自分は受け止められなかったんですよね。「もうちょっと頑張ってみようよ」なんて言って。

多聞:ぼくは「学校に行きたくない」と言ったときに、母が「そうしたらいいよ」と言ってくれたのが大きかった。自分もそうありたいなって思います。ただ、自分の子とか、あきちの学校に来ている子たちを見ていると、みんな「学校に行きたくない」って言いながらも、話を聞いていると学校に行きたい気持ちが人一倍強いことがわかる。

「学校に行きたくない」と言われれば、「行かなくていいんじゃない」と返すのが一番簡単なんだけど、額面どおり取れないっていうか。そのことばの裏に、じつは学校に行きたい、友だちをつくりたい、いろんな思いが同時にあるんですよね。それは、大人になって気がついたこと。そこに、その子の心の叫びがあるんじゃないかなって。

ラクダ:たとえば、子どもが「学校に行く」と言うんだけど、全然着替えない。そういう場合、多聞さんならどうします?

多聞:うーん。待つしかないですかね。そもそも無理に行かそうとは思っていない。ただ本人のなかに行きたいという気持ちが見え隠れするから、それをなんとか叶えてあげたいっていう気持ちはありますね。近ごろはよく「待つ育児」というけれど「どう待つか」ということについてはあまり語られていない気がします。たとえば、だれかに言われて並ばされるのと、自分から並ぶのとでは同じ動作でも意味が変わってきます。

ラクダ:うちの子が、過去一回だけ自分で着替えを用意したことがありました。知り合いの家に泊まらせてもらっていたんです。近所のお寺で犬を飼っていて、散歩をさせてもらえる、と。そうしたら、犬好きの息子は、その日は、自分から翌日の服を枕元に準備して寝たんです。ああ、明日への希望があると、自然とやるのかって。

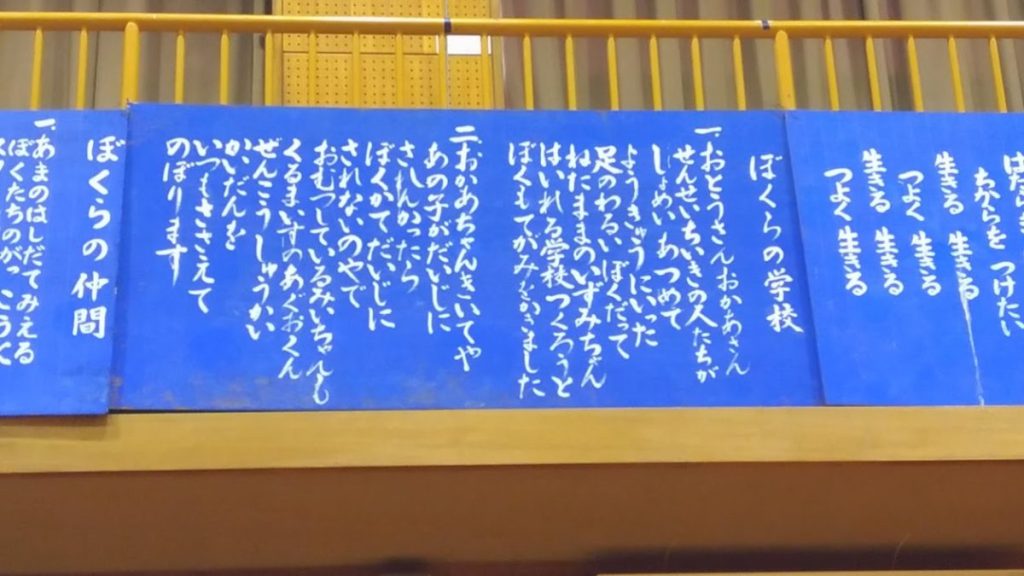

多聞:ぼくも小学6年生のときに、卒業式前に謝恩会があって、生徒が出し物をするのね。巨大な影絵劇を体育館でやったんですよ。そのときは、1ヵ月ぐらい毎朝6時ぐらいに学校に行っていた。職員室の先生たちがびっくりしてね。「どういうこと? ほんとうは学校好きなの?」って。ぼくにもわかんない(笑)。でも、ただただ劇をやりたいからっていうだけでしたね。自分の世界を体育館いっぱいに展開させられるって、それだけで興奮するでしょう?

ラクダ:それは絶対楽しい! まさにからだがよろこぶ体験ですね。今回「からだ」に着目したかったのも、大人になると慣れもあって、鈍感でいられるからなんですよね。子どもの身体反応って、その子にとって確実に正しい。嫌なことは嫌なんです。大人は嫌なことにも目をつぶれるようになっているところがあるから、子どものからだの正しさから学べることがある。子どものからだって、めちゃめちゃ正しい。

多聞:ラクダさんが「大人と子どもには別の文化がある」と書いていたけど、それはあるかもね。学校は子どもが大人になるための練習をする場所だと思っている人が多い。けれど、子どもは子どものときにしか感じられない時間感覚とか身体感覚があって、ままならない発達のなかで、その時を精一杯生きている。そう考えるほうが自然な気がします。

ラクダ:そういう眼差しをもつことで、大人も忘れかけていた自分のからだの感覚を取り戻せるかもしれませんね。

※この対談は奈良の書店「ほんの入り口」で、2025年1月24日に開催されたトークイベント「からだのいごこちー『学校に行きづらいぼく』をお面で考える」の内容をもとに大幅に加筆修正しています。

『せんさいなぼくは小学生になれないの?』

著/沢木ラクダ 定価:1,760円(税込)/小学館

入学後3週間で小学校に行かなくなったHSC(ひといちばい敏感な子ども)のむすこと親の葛藤を綴る日記ドキュメント。夫婦が試行錯誤しながら情報収集した、専門家からのアドバイス、不登校支援制度なども掲載。

プロフィール

異文化理解を主なテーマとする、ノンフィクションライター、編集者、絵本作家。

出版社勤務を経て独立。小さな出版社を仲間と営む。ラクダ似の本好き&酒呑み。

子どもの小学校入学時に付き添いを行い、不登校になる過程を克明に綴った日記ドキュメント(「毎日新聞ソーシャルアクションラボコマロン編」連載)が反響を呼ぶ。

プロフィール

こちらの記事もおすすめ

再構成/HugKum編集部