目次

SNSやYouTubeの影響で広がる「キッズメイク」

美容業界のマーケティング支援やブランドコンサルティングなどを行う「ampule(アンプル)」が保護者に実施したアンケートによると、「子どもが初めてメイクをしたのは4歳から6歳」という回答が2割以上あり、メイクの早期化が進んでいることがうかがえました。

また、YouTubeやTikTokなどSNSの影響も大きいということが、今回のアンケートから明らかに。

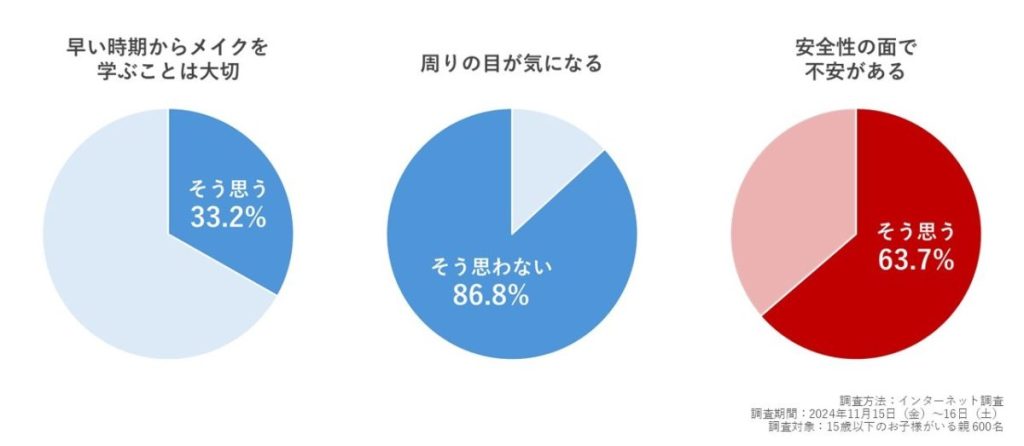

ampule岡部さん:キッズメイクに関しては、「メイクは早い時期から学ぶべき」と考えている方が約3人に1人、「周囲の目は気にならない」と答えた方は約9割という結果でした。一方で、安全性に不安を感じているという回答も6割以上あり、慎重な意見も多く見られました。

「親子で学ぶ“メ育”プロジェクト」とは?

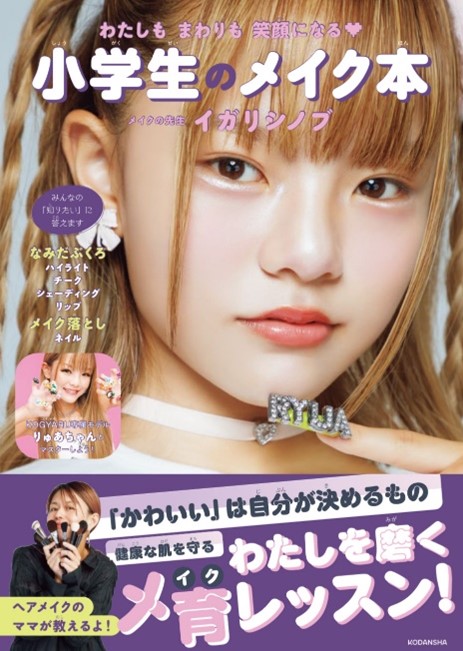

2024年12月、小学生向けにメイクの楽しさや基本のやり方を伝える書籍『私もまわりも笑顔になる 小学生のメイク本』(講談社)を出版したヘア&メイクアップアーティストのイガリシノブさん。

小中学生の心をメイクで育てる「チームゴネンゴ」を立ち上げ、中学校での授業などメイク教育にも取り組んでいます。メイクを通じて、子どもたちの心を育てることをめざしたこの活動は、多くの親子から注目を集めています。

そんなイガリさんとampuleがタッグを組んでスタートしたのが、「親子で学ぶ“メ育”プロジェクト」。単にメイクの技術を教えるだけでなく、自己肯定感を育み、自分の個性や体を大切にしながら表現していくための“包括的なメイク教育”を提案しています。

ampule岡部さん:アンケートの結果からも、キッズメイクが流行していることがよくわかります。しかし一方で、調査でも見られたように、化粧品の安全性やアレルギーについて、不安を感じている親御さんも少なくありません。

そうした声にふれる中で、私たちは「これまで親子でメイクを一緒に学ぶ機会って、意外となかったのでは?」という点に課題を感じ、子どもと保護者が一緒に安心してメイクについて学べる場をつくろうと、イガリさんとともにプロジェクトを立ち上げました。

メイクに興味を持ち始めた子どもたちと、不安を抱える保護者、どちらの気持ちにも寄り添いながら、親子の会話が生まれ、安心して楽しめる環境を作っていきたいと考えています。

メイクのプロ、イガリシノブさんが子どもに特化したメイク本を出したきっかけ

イガリシノブさん:もともと私が「キッズメイクの本を作ろう」と思ったのは、ふとした思いつきではなく、長い間心に引っかかっていた思いがあったからです。小学生や中学生の自死に関するニュースを見るたびに胸が痛み、「なぜ今の子どもたちはそこまで追い詰められてしまうのか」と考えていました。

今の時代は、YouTubeやSNSなど、外からの情報が多い時代。無意識に他人と比べてしまう中で、日本人に多い“自己肯定感の低さ”が、子どもたちをより苦しめているのではと感じています。そして、そうした子どもたちの背景には、家庭での親子のつながりや支えが十分でなかった可能性もあるのではないかと思うようになりました。だからこそ、親子のコミュニケーションの大切さを、もっと伝えていきたいと考えたんです。

メイクは本来、心を明るくしてくれる楽しいもの。だからこそ、親子でメイクを学ぶことは、コミュニケーションにもつながると思っています。

イベントに参加してくれる親御さんに「誰にメイクを教わりましたか?」と聞くと、多くの人が「自己流」と答えます。誰かに正しく教わる機会って、実はほとんどなかったんですよね。

だから私は、子どもたちに“正しい知識”と“楽しむ気持ち”の両方を伝えたいと考えていました。そんな中で起きたのが、小学生ギャル集団KOGYARUによる“コギャル再ブーム”。もしそれがなければ、「メイクなんて子どもにはまだ早い」という声に押されて、動き出せなかったかもしれません。

「うちはうち」と線を引くのではなく、大人がどう関わるかが問われている。そう感じたからこそ、「今できることをやろう」と決意し、キッズメイクの本作りが始まりました。

メイクは人生を楽しむためのツール。「メイク授業」で性別や環境を超えて広がる可能性

イガリさん:私が行っている中学校のメイク授業では、生徒全員に同じ内容のメイク体験をしてもらっています。男子も、女子とは少しメイクの捉え方が違うかもしれませんが、「メイクをする」という感覚自体は、すでに自分たちの中にあるように感じます。

先生のお話では、普段はおとなしくてメイクに興味がなさそうな子が夢中になって授業に取り組んでいたそうで、それを聞いてとてもうれしくなりました。学校には養護施設で生活する子もいますが、そういった子たちも「親がいないからできない」ではなく、メイクを通じてみんなが平等になれる。それがとても大切なことだと感じています。

学校にメイクをして行って先生や家族に注意されると、「メイク=悪いこと」というイメージを持ってしまい、せっかくの楽しさが台無しになってしまいます。だからこそ、「メイクを楽しむためにも、まずはルールを守ろうね」と子どもたちに伝えています。

メイクは、自分の人生を楽しむためのツールでもあります。メイクを通して「自分を大切にすること」を学んでほしい、そんな思いを込めて話しています。

「子どものメイクの基準」を正しく伝えることが必要

イガリさん:子どもたちは、大人が思っている以上に情報をキャッチするので、良いことも悪いこともすべて吸収してしまいます。間違った情報に振り回されないよう、「子どものメイクの基準はここだよ」と、正しく伝えていく必要があります。そこは皮膚科の先生にも協力してもらいながら、専門的な視点からもしっかりとサポートしています。

メイクは、ただ「顔をきれいにする」ためのものではなく、心に働きかけるものだと思っています。例えば、「好きな子ができたから、どんなメイクをしたいか」とか、「メイクをしてみて、自分の気持ちがどう変化したか」とか。そうした心の動きまで含めて考えていくことで、メイクはもっと豊かな意味を持つようになります。

だから、興味を持った子には、ぜひどんどんチャレンジしてほしい。ただ同時に、肌のトラブルがすぐそばにあるのも現実です。子どもたちの肌はとてもデリケートなので、「みんなの肌はまだ成長の途中なんだよ」ということを、きちんと伝えていくことも大人の責任だと考えています。

「肌トラブルが心配…」保護者が気をつけるポイントは?

イガリさん:親御さんから寄せられるキッズメイクに関する悩みで、最も多いのは「肌トラブル」です。

子どもがコスメを使うときには、親御さんが成分をきちんと確認し、「本当に使っても大丈夫なものかどうか」を調べてあげることがとても大切。例えば、日焼け止めには紫外線吸収剤が含まれている商品が多いのですが、これは子どもにとっては刺激が強すぎる場合があります。また、香料の成分にアレルギー反応を示す子もいます。

そして、メイク落としをきちんと行うことも忘れてはいけません。メイク用品や日焼け止めを使ったあとでも、メイク落としをしない子が多いのですが、それは「なぜ落とさないといけないのか」わかっていないから。「メイク用品には油が使われていて、肌に残ったままにしておくとトラブルの原因になるんだよ」というようにきちんと理由を伝えてあげると、子どももきっと納得してくれると思います。

メイクは親子のコミュニケーションツールになる

イガリさん:親子でキッズメイクを学ぶことは、親御さんの安心にもつながります。それが何より大切なことだと感じています。そしてメイクは、親子のコミュニケーションツールにもなるんです。

私が行っているメイクレッスンでは、子どもたちが親御さんにメイクをしてあげる時間があります。「子どもにメイクしてもらうなんて初めてです!」という方ばかりで、「やめて〜」なんて言いながら、みなさんすごく楽しんでくださいます。自然と会話も増えて、笑顔があふれるんですよ。

子どもの“やりたい”を受け止める。キッズメイクから始まる親子の対話

イガリさん:キッズメイクについて、私は「やりたいと思う子にはやらせてあげればいい」と思っています。ただ、やはり最終的な判断はご家庭にお任せしています。

キッズメイクで親御さんが心配していることのひとつに、「性的な視線を集めてしまうのでは」という不安があると思います。派手なメイクが性的被害につながるのではないかと感じている方も少なくありません。そういった問題と向き合うには、やはり性教育も含めて、親子でしっかり話し合える関係が大切です。

そして、忘れてはいけないのが「心のケア」です。子どもが自分の気持ちを話せなかったり、否定されることが続いたりすると、心を閉ざしてしまうかもしれません。親が聞く姿勢を持ち、子どもが安心して話せる関係を築いていってほしいなと思います。

最近では、コギャル文化の再ブームなどもあり、子どもたちの「かわいい」の価値観は、私たち大人とはまったく異なることもあります。時代によって「かわいい」の基準は変わるもの。

だからこそ、大人は一歩引いて、子どもたちの感覚をいったん受け止める姿勢が必要だと感じています。「メイクをしてみたい」「こんなふうになりたい」といった子どもの気持ちに対して、頭ごなしに「ダメ」と言ってしまえば、子どもは次第に本音を話さなくなってしまいます。

親が子どもの気持ちに寄り添い、ともに考え、学んでいくこと。それが、親子の信頼関係や絆を深める大きなきっかけになるのではないでしょうか。

ampule公式サイトは>>こちら

ampule公式インスタグラムは>>こちら

取材・文/やまさきけいこ

お話を聞いたのは…

雑誌・広告などでヘアメイクを手掛け、自身が提案するメイクが次から次へとブームを巻き起こすヒットメーカー。「#igarimakeup」は国内のみならず世界でもブームを巻き起こす。「WHOMEE」の化粧品開発ディレクターを務めるほか、オンラインサロン「パズル式イガリ学園」を主催し、メイク講師としても幅広く活動。2015年『イガリメイク、しちゃう?』(宝島社)を出版し、シリーズ累計 17万部突破。同年Yahoo!検索大賞メーク部門にて「イガリメイク」のワードが1位となり、MBS『情熱大陸』、 NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』に出演。2024年12月には『わたしもまわりも笑顔になる 小学生のメイク本』(講談社)を発売するなど、子どもたちのメイクについての正しく安全な普及活動にも注力。たった5年で大きく変化する小中学生の心をメイクで育てる「チームゴネンゴ」の活動を開始。

日本初! メイクアップアーティストのママが教える小学生のためのメイク、基本の“き”。「メイクに興味を持ったら最初に手に取る本」です。今知りたい子どもメイクのすべてをまとめた一冊です。

本書は子どものメイクをはっきりとした理由もなくタブー視しません。してみたいという心を伸ばすための基本ルールを日本で初めて解説。「してはダメ」と好奇心に蓋をすることで逆に独学の間違った知識に手を染めるきっかけを作ってしまわないように。正しい知識とメイクアップというアートの楽しさを教えることで、自信や感性を磨くきっかけを作ります。

また、肌トラブルに巻き込まれないためのスキンケアについても紹介。皮膚科医、エステティシャン、ネイリストといった専門家が、メイク提案以外の不安や疑問に答えるプロとして監修参加しています。