『妖怪サトリのウロコ落とし』の主人公は、人の心は読めても空気は読めないという、どこか憎めない妖怪・サトリ。悩みをこじらせ、気づかぬうちに“妖怪になりかけている”人間たちに、サトリはあっけらかんとした言葉を投げかけます。すると、相手の心に溜まっていたモヤモヤがほどけて、目からウロコがぽろり──。少し怖くて、でも読んだあとには心がスッと軽くなる、そんな連作短編集です。

「空気を読みすぎて生きづらさを感じている子どもたちに、そっと手を差し伸べたい」

そんな作者の思いが込められた本作は、子ども自身が抱える葛藤を物語の中で自然に受け止め、寄り添ってくれる一冊。お子さんと一緒に読むことで、親御さん自身も“気づき”を得られるかもしれません。

心が読める「妖怪サトリ」とは?

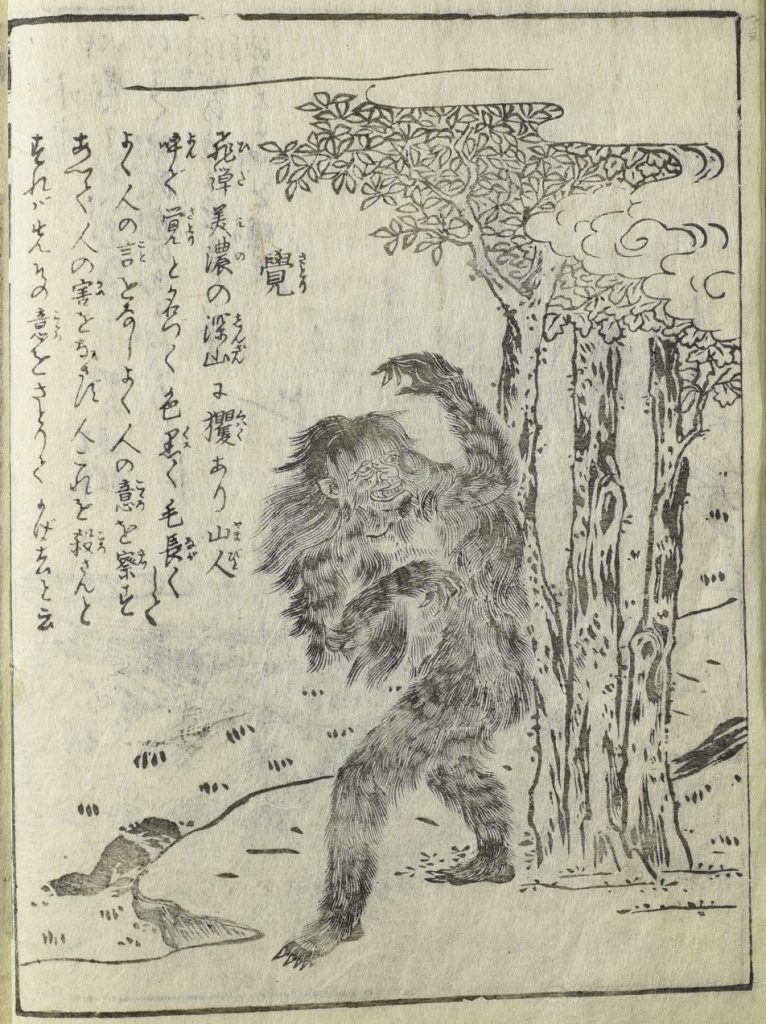

「サトリ」とは、江戸時代の絵師・鳥山石燕(とりやま・せきえん)の妖怪画集『今昔画図続百鬼(こんじゃくがずぞくひゃっき)』にも描かれている、日本に古くから伝わる妖怪です。

人の心を読む力を持ち、山奥にひっそりと暮らしているとされる覚(サトリ)は、古来「人の内面を見通す者」として語られてきました。

(九州大学附属図書館所蔵)

今回の物語『妖怪サトリのウロコ落とし』に登場するサトリも、人の心を読む不思議な力を持っています。けれどひとつ違うのは、「空気はまったく読めない」ということ。

思ったことをつい口にしてしまい、周囲を驚かせたり、怒らせたり…。でもその“ズレ”こそが、悩みを抱えた人間の心にまっすぐ届くのです。現代を生きる、ちょっと不器用で優しいサトリが、人間たちと出会い、すれ違い、そして小さな変化をもたらしていきます。

『妖怪サトリのウロコ落とし』に出てくる妖怪たち

物語には、どこか人間くさくて、ユーモラスな妖怪たちが続々と登場します。

例えば、サトリが暮らすアパートのオーナーは「赤牛(あかうし)」という妖怪。

つやつやとした髪に真っ赤な唇、どっしりとした風格があります。かつては食器を貸すだけの妖怪でしたが、今ではビジネスを次々と展開。商才を発揮し、すっかり“やり手”の経営者となっています。

ほかにも、見ているだけで脱力してしまいそうな「なまけ神」や、木造の家をギシギシときしませる「家鳴(やなり)」など、ユニークな妖怪たちが物語を彩ります。それぞれが子どもたちの感情や悩みとどこか響き合い、読者の心にもじんわりと染み込んできます。

そしてもちろん、物語の中心には「サトリ」がいます。空気は読めないけれど、心の声だけはしっかりと拾い上げてくれる不思議な存在。サトリがかける一言によって、こじれていた心の糸がふっとほぐれ、まるで“目からウロコ”が落ちるように世界の見え方が変わっていく──そんな小さな奇跡が、この物語にはたくさん詰まっています。

空気を読みすぎて妖怪化する子どもたち

「モヤモヤをこじらせると妖怪になる」──そんなユニークな設定から始まる『妖怪サトリのウロコ落とし』。この“モヤモヤ”とは何かと尋ねると、長谷川まりるさんは「仏教でいうところの“煩悩”です」と答えてくれました。

「煩悩って、欲望だけじゃないんです。調べていくと、“誤解すること”や“無知”や“怒り”も全部煩悩に入るんですね。特に“三毒”といわれる、欲望、怒り、無知や誤解──それが視野を狭くしてしまって、子どもたちを苦しめている。そんな状態を“妖怪になりかけている”と描きました」

このアイデアのヒントになったのは、「目からウロコ」という言葉だったそうです。

「『目からウロコ』は、実は聖書に出てくる言葉なんですよ。悪い気持ちに支配されて目が見えなくなってしまった人が、ウロコのようなものを目から落として視界が開け、ついでに改心する─そんな話があるんです。それを物語の中に生かしました」

作中でサトリは、煩悩にとらわれて視野が狭くなった子どもたちに、空気を読まずにズバッとひと言を投げかけます。思わずドキッとするような言葉。でもそのひと言が、心の奥に届いたとき、不思議と何かがほどけていく。まるで“目からウロコ”が落ちるように。

ただし、サトリは決して説教くさい妖怪ではありません。むしろちょっと間が抜けていて、どこか憎めない存在です。

「最初は、もっと賢いキャラクターを考えていたんです。でも、人の心がわかっていてなんでも知っているサトリが人間に説教していく展開は、自分でも面白くなくて…。それより、ちょっとズレてて、空気も読めないけれど、憎めない。そんなサトリにしたら、自分でも好きになり、ようやくしっくりきました」

この“空気の読めなさ”は、現代の子どもたちへのメッセージでもあると言います。

「私はあえて空気を読まないこともあるんです。子どもにかぎらず多くの人は、空気を読みすぎてしまって、本音が言えなくなっていることが多いように感じます。だからこそ、“空気を読まない”という選択肢もあるんだって伝えたい。サトリがそのきっかけになれたら、と思っています」

もともと本作は、大人向けに書かれた短編から生まれたものだったといいます。

「当時は作家として次の一手が出せずに悩んでいた時期でした。仕事が思うように進まず、空いた時間で短編連作の練習をしようとサトリの話を書きはじめました。最初の話は“ブラック企業に疲れた人”が妖怪になってしまう話で、ほかの話もサトリが助けるのは大人ばかりでしたね。それを担当編集さんに見てもらったら、『もっと年齢を下げて、小学生向けにしませんか?』と提案されて。最初は驚きましたが、思い切って児童書に挑戦することにしました」

児童書ならではの文体や表現にも、はじめは戸惑いがあったそうです。

「改行がすごく多いとか、展開がめちゃくちゃはやい!という発見がありました。読みやすさと内容の濃さのバランスを取るのが難しくもあり、面白くもありましたね」

空気を読みすぎて、心を押し殺してしまうことのある今の時代。だからこそ、空気は読めなくても、心の奥はちゃんとわかってくれる──そんな存在が、子どもたちの心に寄り添ってくれるかもしれません。

『妖怪サトリのウロコ落とし』は、そんな小さな“救い”が込められた一冊です。

最後に|サトリの言葉が届くたったひとつの理由

『妖怪サトリのウロコ落とし』には、さまざまな悩みを抱えた子どもたちが登場します。

例えば、友だちの頼みを断れず、心がすり減ってしまう少年。意地悪をしてしまい、あとから罪悪感に苦しむ少女。表面上は何も問題がなさそうに見えても、心の中では「誰かと仲良くなりたい」と叫んでいる子もいます。

どのキャラクターも決して“特別”ではありません。

長谷川まりるさんは、登場人物たちの多くに、実際に出会った人たちを重ねたと話します。

「大きな事件をもとにしたわけではなくて、私の身近にいた人たち──バイト先の同僚だったり、知人だったり。だからこそ、彼らの言葉や感情をリアルに書けたのだと思います」

では、作品を通して伝えたかったことは何だったのでしょうか? そう尋ねると、長谷川さんは静かに、けれどはっきりとこう語ってくれました。

「物語って、まずはエンターテインメントだと思っているんです。だから、楽しく読んでもらえたらそれが一番。でも、誰かが悩んでいるときに、“目からウロコ”が落ちるような瞬間があるとしたら──それはきっと、きれいごとじゃない、本当の言葉に出合ったときだと思うんです。嘘をつかず、ちゃんと本音で向き合うこと。それを大切にしながら書きました」

悩みの正体がわからず、モヤモヤを抱えている子どもたちへ。そして、そんな子どもたちをそっと見守る大人たちへ。サトリのまっすぐな言葉は、ときに痛く、ときに優しく、読み手の心の奥まで届いていきます。

この夏、ほんの少し視界が晴れるような読書体験を、親子で味わってみてはいかがでしょうか。

見た目は小学三年生、実は推定三百歳の妖怪サトリ。人の心は読めるが空気が読めないため、思ったことを正直に言って痛い目にあうこともしばしば。一方で、煩悩をこじらせ妖怪になりかけている人間は、サトリの正直な言葉で目からウロコがぽろり、結果、人助けになることも。サトリは訳あってそのウロコを集めることにするのだが・・・。

児童文学の賞を数々受賞している注目作家・長谷川まりる氏の、ちょっと怖いが心が晴れる短編連作。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/末原美裕(京都メディアライン)