目次

【低学年編(1・2年生)】簡単なのにうまく見える! ポスター作りのコツ

低学年のお子さんは初めての絵画・ポスターコンクールに挑戦する方も多いでしょう。はっとり先生によれば、低学年でも工夫次第で素敵な作品が作れるそうです。

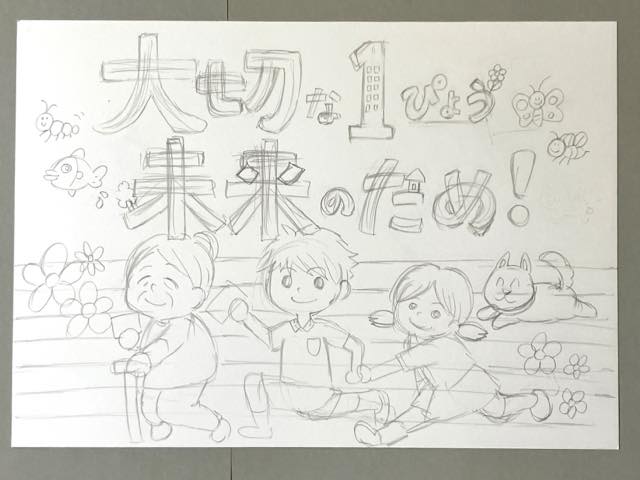

まずは「下がき」からスタート

いきなり本番の画用紙に描き始めるのではなく、ノートやコピー用紙に「下がき」(ラフスケッチ)を描くことが大切です。低学年のうちはイメージをふくらませるのが難しい場合もあるので、どんな絵を描きたいか、どうしたらメッセージを伝えられるのか、親子で一緒に考えましょう。

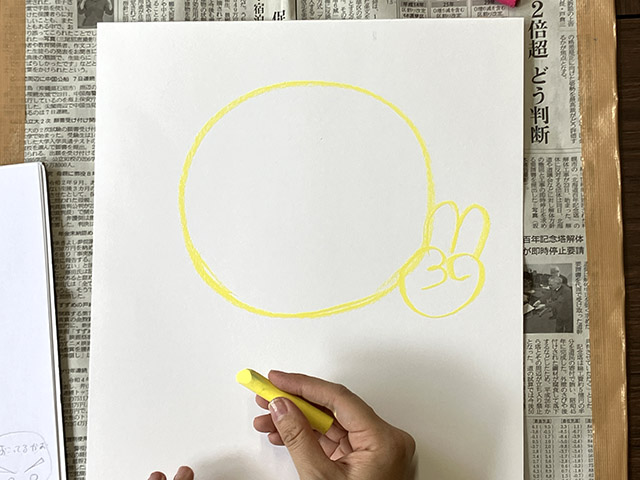

下がきが決まったら、白か黄色のチョークかパスで画用紙に描きます。チョークを使うと、絵の具を使用する場合、下書きが目立たなくなるというメリットがあります。

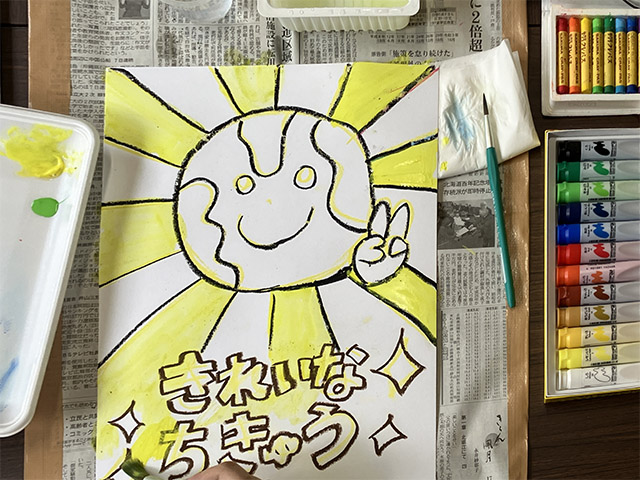

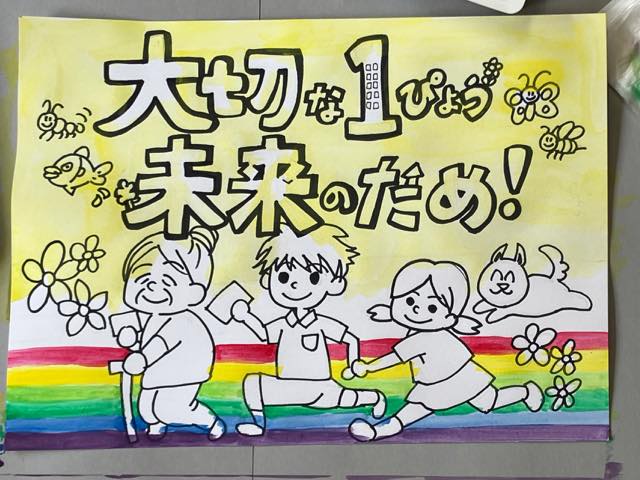

できあがり線を描いていこう

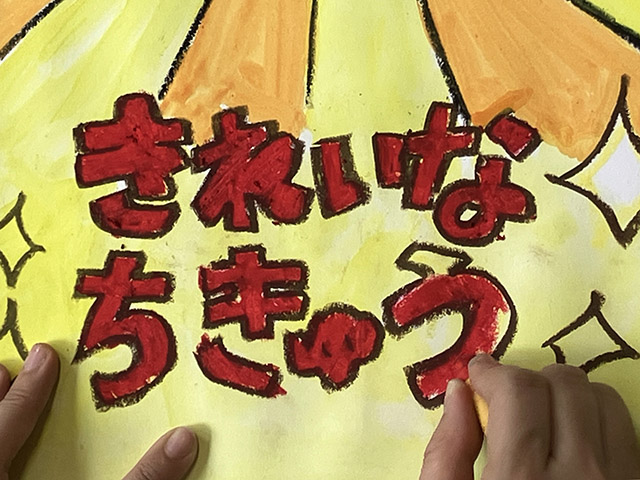

黒のクレバスなどで、チョークの下がきの線をなぞります。標語を入れる場合には、そのメッセージが目立つように、下書き線そのものをなぞるのではなく、下書きの線が太くなったときの形を思い浮かべながら描きます。

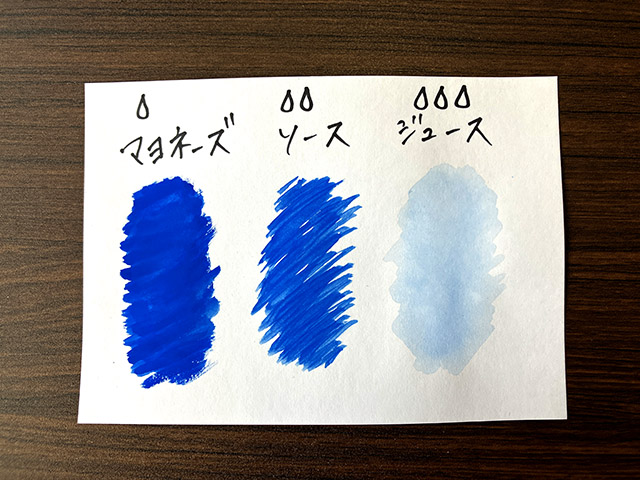

絵の具の硬さは「ジュース」「ソース」「マヨネーズ」

いよいよ楽しい色塗りです。水彩絵の具を使う際の硬さを覚えておくと便利です。

- マヨネーズ:絵の具をチューブから出し、湿らせた筆で塗るくらいの硬さ

- ソース:絵の具に少量の水を加えて、なめらかになった硬さ

- ジュース:たくさん水を加えて、さらさらの液体状態

塗る順番は「背景から手前へ」

1. 背景は「ソース」か「ジュース」の硬さで、大きな筆を使って大胆に塗ります。全体を塗ったら次は細い筆を使い、太い筆では小回りが効かなかった境界線などをていねいに塗っていきます。

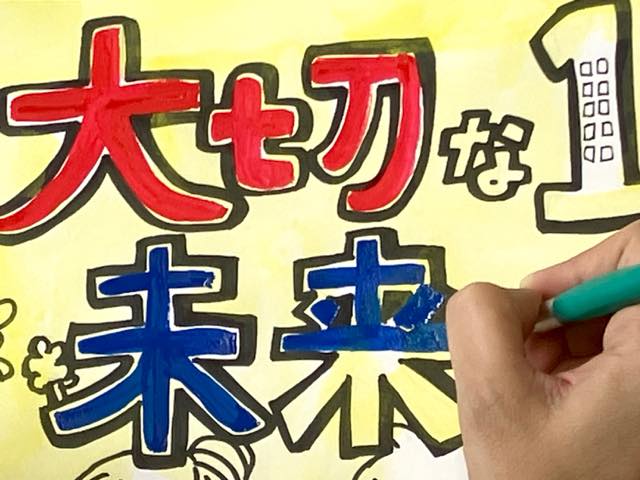

2. メインとなる絵は「マヨネーズ」に少し水を加えた硬さでしっかり色付け。絵の具がひと通り塗れたら、しっかり乾くまで待ちます。細かい部分はパスを使ってもOK。

3. 標語や細かい部分は、低学年のお子さんにはパスの方が描きやすく塗りやすい。文字は目立つ色で塗るのがポイント。

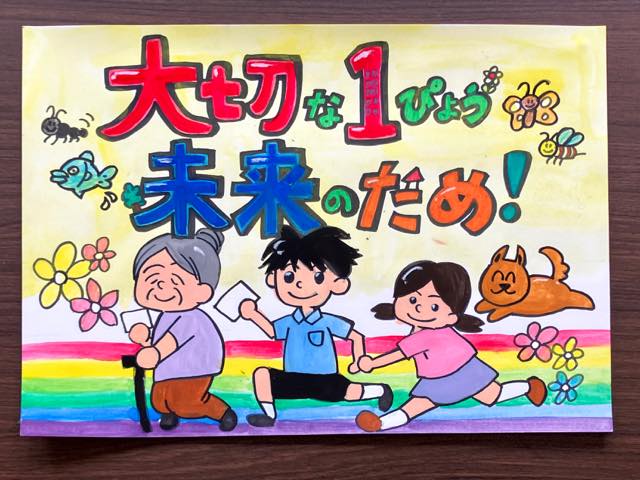

仕上げが大切!

絵の具が乾いたら、パスの濃い色で線をくっきりとさせます。ポスターは見る人に伝えるものなので、モチーフや標語を強調することが重要です。

「お子さんによっては下がきをせずにいきなり色を塗りたくなったり、仕上げをせずに終わってしまったりすることがありますが、作業の順番や下がきの大切さ、仕上げで自分の作品がもっと素敵になるということが伝わるとうれしいです」とはっとり先生。

より詳しい工程を写真つきでチェック

【中学年編(3・4年生)】一歩進んだテクニックで入賞を目指そう!

中学年になると、より工夫や少し高度な技が求められるようになります。はっとり先生が教える「こなれるコツ」をご紹介します。

標語のフォントにこだわろう

標語は鉛筆で大きめの字で描き、その外側に肉付けをしていくように描きます。インターネットで見つけた気に入ったフォントを参考にするのもおすすめです。

「一部を何か物に見立ててみたり、飾りをつけたりと工夫をしてみると出来上がったときに目を引くポイントになりますよ」とはっとり先生。

ネームペンで縁取りをしよう

構図全体が決まったら、メインの絵と標語の外側の線をネームペンでなぞります。すべてをなぞったら、不要な線を消しゴムで優しく消して下書きを完成させます。

背景にはグラデーションを取り入れよう

背景には柔らかい色(黄色や黄緑・薄い水色など)を選ぶと、ポスターのスローガンやメインの絵が映えます。水彩絵の具を使う場合は、前述の「マヨネーズ」「ソース」「ジュース」の硬さを参考に。

「絵の具の硬さは柔らかめのソースで始め、横に一列塗ったら水を加えて次の一列というように、横は同じ濃さ、下がっていくと色が薄く見えるように塗っていきます。最終的にジュースくらいの硬さを目標に大胆に水を使ってください。グラデーションが効いて上手に見えますよ」とはっとり先生はアドバイスします。

色を混ぜて自分だけの色を作ろう

中学年になると、絵の具を混ぜて自分の色を作ることも授業で習います。

「絵の具を混ぜるときのポイントは、パレットに出すときの絵の具同士の距離です。近すぎないように気を付けてください。そして、色を混ぜるとき、大切なのは絵の具を多めに作っておくことです」と先生。同じ色を作り直すのは難しいため、初めから多めに作っておきましょう。

メインの色塗りは絵の具のほか、マーカーや色鉛筆も使用

基本的には絵の具を使って塗っていくのがおすすめです。絵の具の硬さは「マヨネーズ塗り」です。下書きで描いたネームペンが見えなくなるくらいしっかりと絵の具を載せていきます。

このときに気をつけたいのは、先に塗った絵の具が乾いているかどうかです。乾いていない上から絵の具を塗ると紙の上で色が混ざってしまいます。今回は背景を上から塗ったので背景が乾いていた標語から塗ります。

応募要項に特別な決まりがなければ、使える画材をいろいろと使ってみてもOK! 標語を不透明なマーカーで塗ってみたり、細かい部分には色鉛筆を使ってみたり。

仕上げの縁取りで視認性アップ

絵の具で塗った部分が乾燥したら、ネームペンや青・茶色・黒などの目立つ色で、線をなぞり直します。

「ポスターは、広く意見を訴えかけたりメッセージを伝えたりするために作ります。そのため、標語やモチーフをくっきりハッキリさせて『伝わる』ことが大切です」とはっとり先生。

最後に白いクレパスを人物の髪などに足して、立体感を出すのも効果的です。

より詳しい工程を写真つきでチェック

【準備についても紹介】身近なもので簡単! 片付けラクラク

制作プロセスを紹介してきましたが、作品づくりで最も大切なのは、実は「準備」です。はっとり先生によれば、「部屋を汚さずに乗り切るには準備がいちばん大切」とのこと。しかも家にあるもので簡単にできる方法があるんです!

図工マットを作って汚れ防止

新聞紙での作り方

1. 新聞を見開きにして1枚抜き取り、半分に折ります。

2. 四角を布テープで補強します(表に布テープを半分貼り、残り半分は折って裏に貼ります)。

3. 4辺すべてを覆ったら完成です。

工作用紙(厚紙)での作り方

1. 工作用紙を2枚用意し、長い辺を合わせて置きます。

2. 真ん中を布テープで貼り付けるだけです。 使うときはテープで貼った側を裏にして使います。

「一度作れば、破れたり大きく汚したりしてしまうまで何度も使うことができます。また、処分することになったときも、紙でできているので簡単です」とはっとり先生。

汚れを気にせず取り組める服装選び

黒い服や「図工専用の服」を決めておくのがポイントです。「お子さんも汚れても大丈夫! とわかれば、思う存分に描くことができますよ」と先生からのアドバイス。

身近な代用品でお手軽道具セット

- バケツの代わり:豆腐のパックやプリンの容器

- パレットの代わり:食品トレイ(洗って乾かしてから使用)

- 雑巾の代わり:ティッシュペーパーを5枚重ねて折ると簡易雑巾に

これらは使い終わったら捨てることができるので、片付けも簡単です。ただし、お住まいの自治体のルールに従って処分してくださいね。

より詳しく写真つきでチェック

まとめ

コンクールに挑戦するには、準備から仕上げまでのポイントを押さえることが大切です。学年に応じた適切な技法を取り入れることで、お子さんの作品がより魅力的になります。何より、親子で楽しみながら取り組むことがいちばんのポイントです。

はっとり先生が監修する「絵画造形教室アトリエFilo(フィーロ)」では、3歳から90歳まで幅広い年齢の方に向けた指導も行っています。さらに詳しい情報は、アトリエFiloの公式サイトをご覧ください。

夏休み、この記事を参考にお子さんと一緒に素敵な作品作りに挑戦してみてくださいね!

監修者

東京都小学校図画工作専科として12年勤務。退職後、もっと幅広い人にアートを気軽に体験してもらいたいと思い「絵画造形教室アトリエFilo(フィーロ)」を設立。講師として現在も小学校で教える傍ら、3歳〜90歳まで幅広い年齢の方に向けて指導、講演会等を行う。

文・構成/ふじいなおみ