7月の別名の「文月」の由来とは?

7月の別名として、「文月(ふみづき)」が一般的に知られています。「文」は文書・手紙・学問などを指す言葉です。

夏の時期とどのような関係があるのか、不思議に思う人は多いでしょう。なぜ、文月と呼ばれるようになったのか紹介します。

2つの説がある「文月」の由来

7月の別名の「文月」には、さまざまな由来があります。よく知られている、二つの説について見ていきましょう。

昔は、七夕の時期に書物を夜風に干す風習がありました。ここから7月を「文披月(ふみひろげづき・ふみひらきづき)」と呼び、短縮されて文月になったという説があります。

また、旧暦の7月は稲穂がふくらむ季節だったことから、「穂含月(ほふみづき)」「含み月(ふくみづき)」と呼んでいた説も有名です。これらの言葉がなまって、「ふみづき」になったといいます。

旧暦の文月は現在の暦で8月ごろ

文月は旧暦で用いられていた和風月名です。旧暦は太陰太陽暦のことで、1872(明治5)年まで使用されていました。

注意したいのは、旧暦と現在の暦には1~2カ月ほどのずれがある点です。文月だけでなく、月の別名は旧暦から来たものがほとんどなので、別名をそのまま今の暦に合わせると違和感があります。

旧暦の文月は、現在の8月ごろを指していました。文月の季節感を味わうためには、現在の暦から1~2カ月後の季節に当てはめてみましょう。

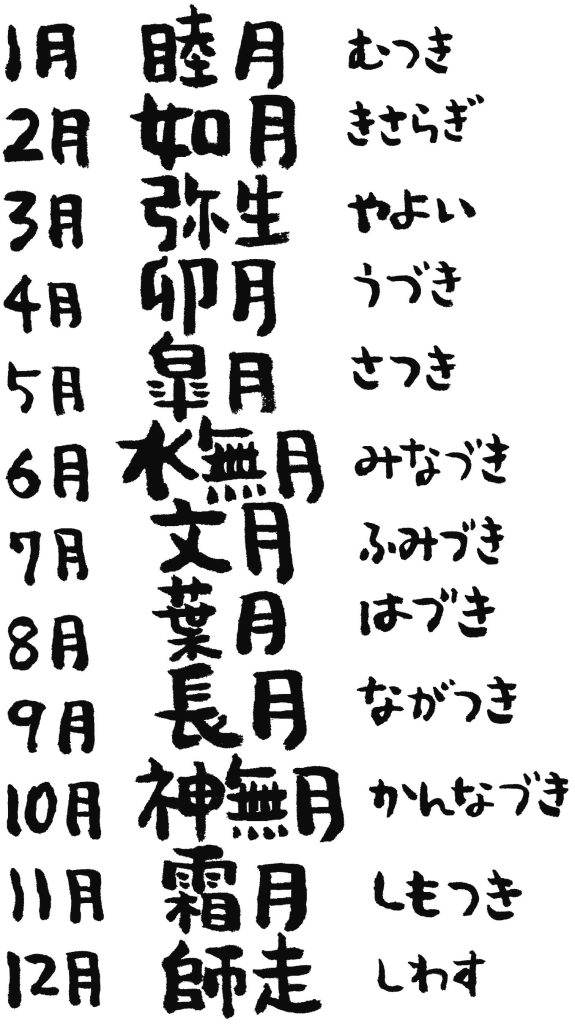

「文月」以外の7月の別名

7月の別名は文月だけではありません。文月以外の呼び方を知ると、昔の人が7月をどう捉えていたか分かります。秋を感じさせる月名や、七夕に関係する月の呼び名など、代表的な別名をチェックしましょう。

秋の訪れを表した7月の別名

現在の8月ごろといえば、昼は暑くても朝晩になると涼しさを感じ始める時期です。

秋の訪れが近付き、涼しく感じる時間帯も出てくることから、旧暦の7月は「涼月(りょうげつ)」と呼ばれます。涼月には「涼しく感じさせる月の光」の意味もあります。

秋の始まりとされる立秋は、現在の8月8日ごろです。初秋の風が吹き始める季節であり、「秋の初めの月」という意味から、「秋初月(あきはづき)」とも呼ばれました。

十二支の申で表した7月の別名

冬至のある旧暦11月を子(ね)の月として、各月に十二支を当てはめていくと、7月は申(さる)になるため「申の月(さるのつき)」「申月(しんげつ)」とも呼ばれます。

この呼び方は古代中国に由来があります。中国では、北斗七星のひしゃくの柄を「斗柄(とへい)」と呼んできました。斗柄は時計の針のように北極星を中心に回転していきます。夕方に斗柄が指す方角は月ごとに変わり、旧暦11月は十二支の「子」で表される北を指します。

このように、夕方の斗柄が指す方角を十二支で表し、各月の名前に当てたのです。

七夕に関連する7月の別名

「七夕月(たなばたづき)」「七夜月(ななよづき)」「巧月(こうげつ)」「愛逢月(めであいづき)」も、7月の別名です。いずれも七夕に関連した意味を持ちます。

七夕月や七夜月は漢字の通り、七夕を行う月の意味があります。巧月は、七夕のもとになった行事、中国の「乞巧奠(きっこうでん)」に由来する呼び名です。

愛逢月は織姫と彦星の伝説をイメージした呼び名であり、2人が再会して愛し合うというロマンチックな意味があります。

7月の代表的な行事「七夕」

7月の代表的な行事・七夕は、日本古来の行事と中国の民間伝承が合わさったものと考えられています。七夕の起源や願いごとをするようになった理由、楽しみ方などを紹介します。

「七夕」のはじまりとは

七夕の星祭りは、中国の民間伝承が伝わったといわれ、織姫と彦星の伝説にはさまざまなバリエーションがあります。

主流なのは、働きものだった織姫が、彦星と結婚してから怠けるようになったため、神様が怒って天の川の両側に二人を引き離したという話です。織姫があまりにも嘆き悲しんだので、1年に1度だけ会えるようになります。

もともとは、織姫星にお供え物をして、裁縫・織物・書道・和歌などの上達を願う「乞巧奠」という行事でした。織姫が機織りを得意としていたので、技術を上達させてくれるように願ったのです。

一方、日本にも、7月7日に穢れを祓う(けがれをはらう)行事がありました。このとき、神様のために着物を織る乙女を棚機女(たなばたつめ)といい、「たなばた」という呼び名の由来になったといわれます。

▼関連記事はこちら

「七夕」の楽しみ方

七夕には笹の葉を飾り、短冊(たんざく)に願いごとを書いてつるすのが習わしです。笹飾りは種類ごとに、以下の意味があります。

●吹き流し:手芸の上達を願う

●くずかご:倹約や清潔を表す

●網:大漁を祈願する

●折り鶴:長寿を祈る

●巾着:金運上昇を願う

短冊に書く願いごとは何でも構いませんが、迷ったときは習いごとや芸事の上達、家内安全や健康祈願などがおすすめです。

また、天の川に見立てた「そうめん」や、お祝いごとにぴったりの「ちらしずし」を食べる楽しみ方もあります。

秋や七夕を思わせる7月の別名

月の別名はその月の気候や自然、行事などと深く関わっています。月名の意味を知ることで、昔の日本人の暮らしや考え方に触れられるでしょう。旧暦と現在の暦に1~2カ月のずれがある点も押さえると、旧暦の呼び名の基となった季節感が分かります。

子どもに日本の文化を味わってもらうには、月名の知識を深めるだけでなく、家庭で季節の行事を実践するのも効果的です。7月の代表的な行事である七夕の由来を学び、七夕ならではの笹飾りや食べものを楽しんでみてもよいでしょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部