目次

プロバイオティクスとは?

近年、消毒や抗菌薬に頼らない感染予防の手段として、有用な微生物を用いた「プロバイオティクス」が注目されています。

2002年、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)はプロバイオティクスを「適切な量を投与すれば、宿主生物の健康に有益な効果をもたらす可能性がある生きた微生物」と定義しましたが、近年では、その微生物を含む食品(ヨーグルトや乳酸菌飲料など)自体をプロバイオティクスと呼ぶこともあります。

プロバイオティクスは抗生物質(抗菌薬・アンチバイオティクス)に対比される言葉で、生物間の共生関係を意味するプロバイオシスに由来します。

細菌や微生物といえば有害な「病原菌」を連想しがちですが、実際には多くの菌が有用であり、中には食物の消化・吸収を助けたり、ヒトでは作れないビタミンKを産生したりする細菌も確認されています。

プロバイオティクスの有益な効果を具体的に挙げてみると、便秘および下痢症の改善効果、免疫機能の向上による感染防御、アレルギー抑制効果などが報告されており、世界の多くの国々で活用されています。

プロバイオティクス商品には何があるの?

消化器の一つである腸管には1000種類を超える細菌などの微生物がいることが明らかにされていますが、乳酸菌やビフィズス菌などの有用な細菌による腸管内フローラ(細菌叢[さいきんそう]:菌の集合体)の改善については古くから研究が進み、プロバイオティクスはすでに健康食品などに広く応用されています。

プロバイオティクスはサプリメント(栄養補助食品)やヨーグルトのような口から摂取する製品として、またクリームや坐薬のように身体の他の部位に応用する製品として使用されており、菌のバランスを整えて病気の治療や予防を行う医療技術は「バクテリアセラピー」と呼ばれます。

日本では、科学的な証明に基づく機能の表示が特定保健用食品制度により許可され、さまざまな商品が販売されています。

プロバイオティクスとして広く知られるのがヨーグルトに含まれるビフィズス菌などの動物性乳酸菌ですが、ぬか漬けや納豆、味噌など日本の伝統的な発酵食品も植物性乳酸菌を含んだプロバイオティクス食品だと言えるでしょう。

消化管の入り口である口の中には腸管に匹敵する数多くの細菌などが住みついており、正常な細菌フローラへ導くと口の中の健康につながることが明らかにされ、いくつかの健康食品がすでに市販されています。

口の中のプロバイオティクスとは?

虫歯や歯周病予防のために歯磨きしますが、その主な目的は“虫歯菌や歯周病菌といった病原細菌の除去”です。また、歯科の専用機械(器具)で虫歯を削ったり歯石除去したりする場合や、腫れた歯ぐきの炎症を鎮めるために抗菌薬を使うのも菌の排除です。

口腔二大疾患である虫歯・歯周病がともに口腔内細菌の感染症であることから、菌を排除する処置が歯科治療の中心であり、もちろん筆者もそのコンセプトに基づき日々の治療を実践しています。

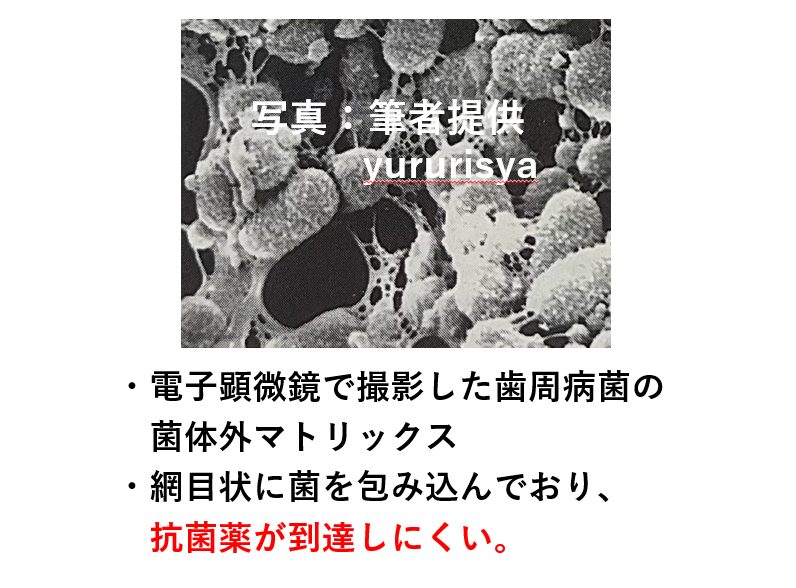

しかし、プラーク(歯垢)中の細菌は菌体外マトリックス(図1)を産生して粘着性のバイオフィルムを形成するため、バリアとして保護されて抗菌薬に抵抗性を示します。

また、抗菌薬を繰り返し使うと、耐性菌(抗菌薬が効かない、あるいは効きにくい菌)の増加につながる可能性があり、悪玉菌である虫歯菌や歯周病菌をすべて取り除いてゼロにするのは、残念ながら不可能です。

そこで新しい予防歯科の手法として考え出されたのが、菌を取り除くのでなく、菌の力をうまく活用して口の健康を保とうという“口の中のプロバイオティクス”です。

すでに日本で市販されている口内の細菌バランスを整える菌として ①ロイテリ菌、②L8020、③LS1、④WB21、等がありますが、ロイテリ菌のヨーグルトが2021年に日本健康医療学会の選定する健康医療アワードを受賞し、L8020乳酸菌が日本学校歯科医会の推薦する「学校歯科保健用品」に含まれるなど、高い評価を得ながら市場拡大しています。

口のプロバイオティクスに関する研究報告

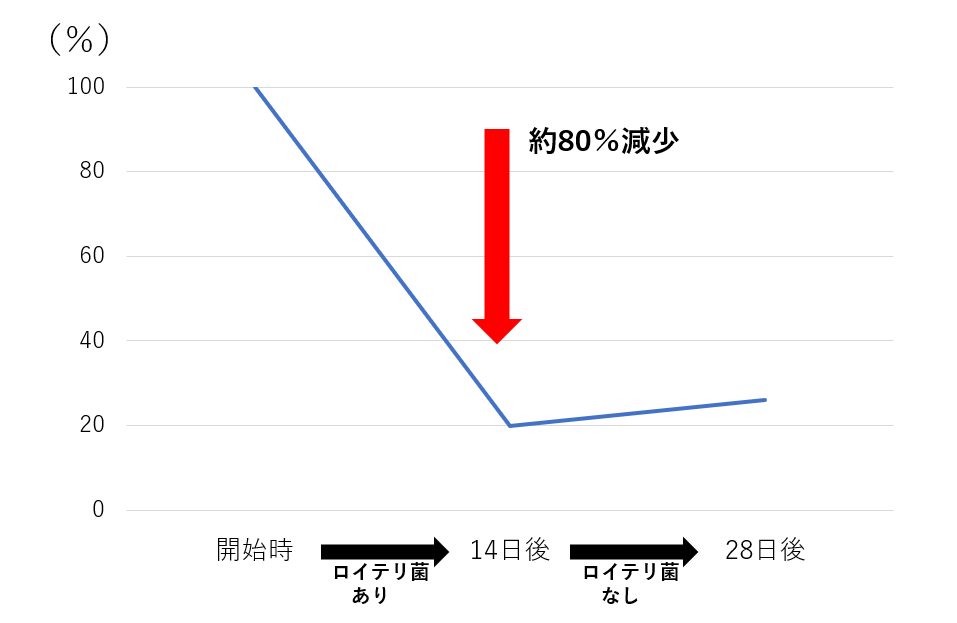

2004年に広島大学の二川浩樹教授らのグループが報告した研究では、広島大学歯学部の40名の歯学部学生を対象として、ロイテリ菌含有ヨーグルトの摂取による虫歯菌のミュータンス菌の量の変化を調べました。

その結果、摂取から2週間後には菌数が約80%も減少し、その後2週間にわたり普通のヨーグルトを摂取したところミュータンス菌は再び増加しました(図2)。

また同教授のグループは、L8020乳酸菌の摂取から2週間後に歯周病菌のPg菌が約44%減少したことや、鵞口瘡の原因菌であるカンジダ菌も抑制したことを報告しました。

▼「カンジダ菌」についてはこちら

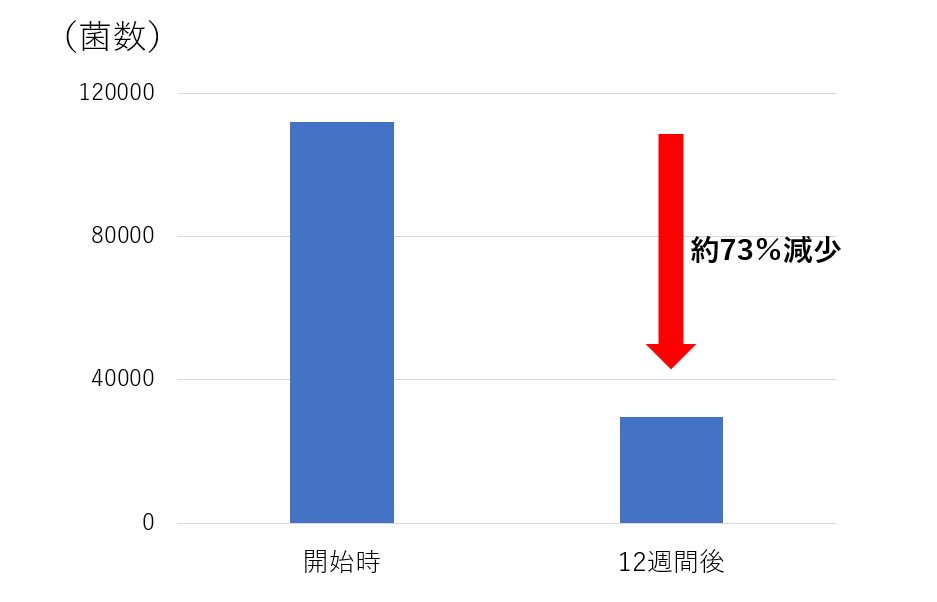

一方、乳酸菌LS1は東海大学医学部の古賀泰裕教授の研究グループにより、健康なヒトの口腔内から分離されましたが、2006年に同グループなどが報告した研究では、87名を対象にLS1含有タブレットを12週間服用し、歯肉縁下プラーク(歯周ポケット内の歯垢)のPg菌の菌数の変化を調べました。

その結果、LS1服用群の菌数は服用しない群に比べ、約73%減少しました(図3)。

ロイテリ菌はアトピー性皮膚炎にも効果が期待できる

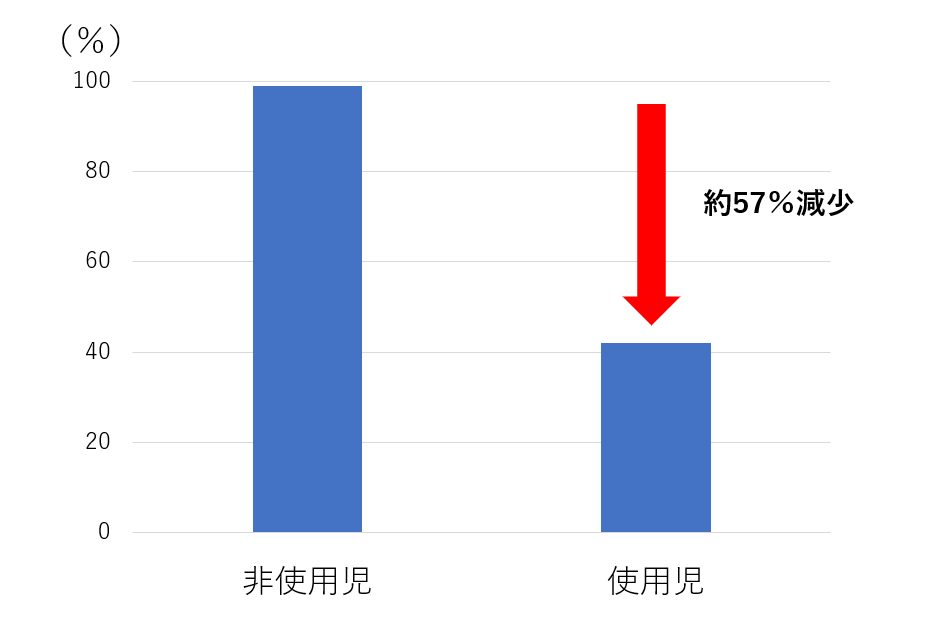

2009年にスウェーデンのルンド大学病院(アレルギー科)が報告した研究では、アトピー性皮膚炎を発症している乳幼児50名(生後3か月~4歳)を対象に、ロイテリ菌含有リキッド(オイル)を12か月間、毎日使用して皮膚の湿疹の変化を調べました。

その結果、ロイテリ菌を摂取したグループでは効果が認められ、皮膚表面の湿疹面積が約57%減少しました(図4)。そして、かゆみやそれに伴う不眠などの主観的な症状も約46%減少し、有意な低下が確認されました。

このことから、ロイテリ菌はアレルギー症状を軽減する可能性も示唆されました。

▼こちらの関連記事も

プロバイオティクスの安全性について

プロバイオティクス製品は悪玉菌をすべて排除するのでなく、比率を下げて悪影響を最小限にするという“菌の共存”の目的が根本にあるため、抗菌薬で認められる副作用も少なく効果的とされます。

しかし、長期摂取の安全性に関するデータは限られており、基礎疾患のある人では重篤な副作用のリスクが高くなる可能性があります。

また、2023年にFDA(米国食品医薬品局)は、未熟児にプロバイオティクスを投与すると、製品に含まれる微生物によって引き起こされる重篤で致死的な感染症のリスク(危険)があると医療従事者に警告しました。

このように安全性に関しては菌を摂取する人によって影響の出やすさに差があるため、商品に示された注意事項は必ず目を通して遵守するように心掛けてください。

さらに、乳酸菌飲料はpH値が低くて強い酸性を示すものが多いため、飲む頻度や時間が増えると虫歯リスクが上昇します。

その商品の内容にもよりますが、日常の健康維持や向上を目的として摂取する場合、特に健康面に不安があるのならば、できれば一度医師や歯科医師に相談した上で、体調の変化などを確認しながら適量を摂るようにしましょう。

こちらの記事もおすすめ

記事執筆

島谷浩幸

参考資料:

・FAO/WHO: Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. 2002.

・島谷浩幸:歯周ポケット由来Prevotella nigrescensのexopolysaccharide産生に及ぼすerythromycinの影響.歯科医学65(1);59-70,2002.

・Nikawa H et al: Lactobacillus reuteri in bovine milk fermented decrease the oral carriage of mutans strepyococci. Int J Food Microbiol 95; 219-223,2004.

・松岡隆史,古賀泰裕ほか:Lactobacillus salivarius T12711(LS1)の服用によるヒト歯肉縁下プラーク中の歯周病原菌抑制効果.日歯周誌48(4);315-324,2006.

・Gromert N et al: L.reuteri effect on atopic eczema in childhood. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 48(3); E148-149, 2009.

・厚生労働省:「『統合医療』に係る情報発信等推進事業」ウェブサイト.