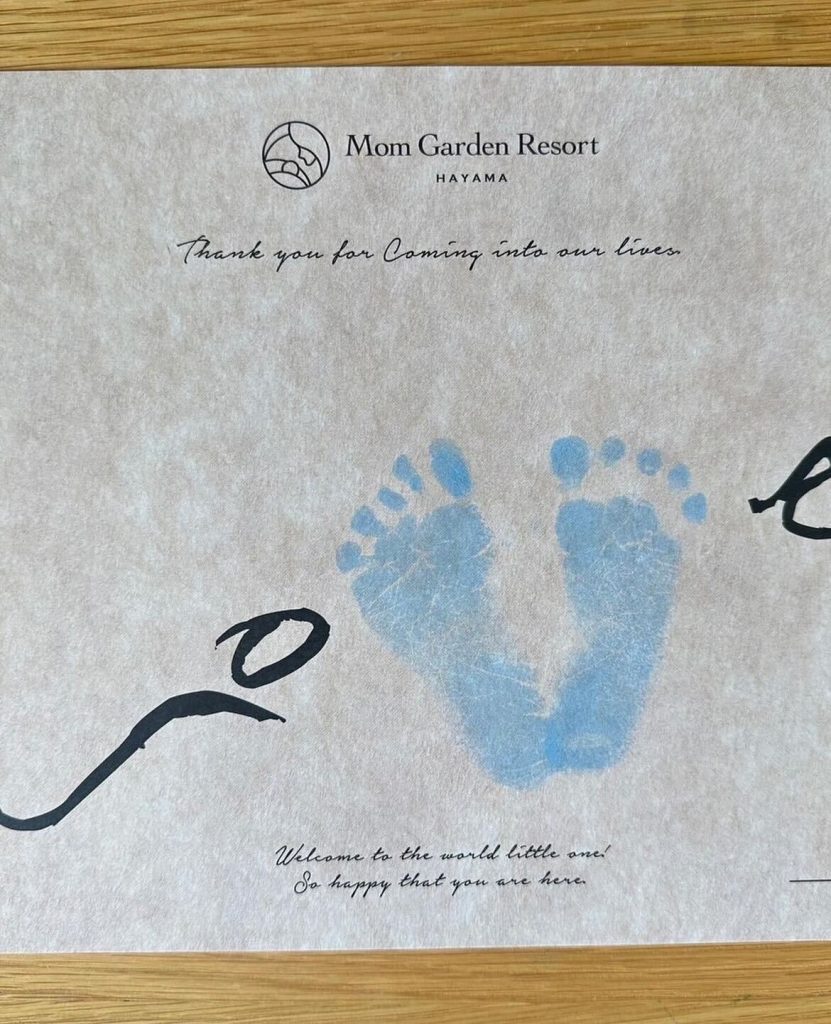

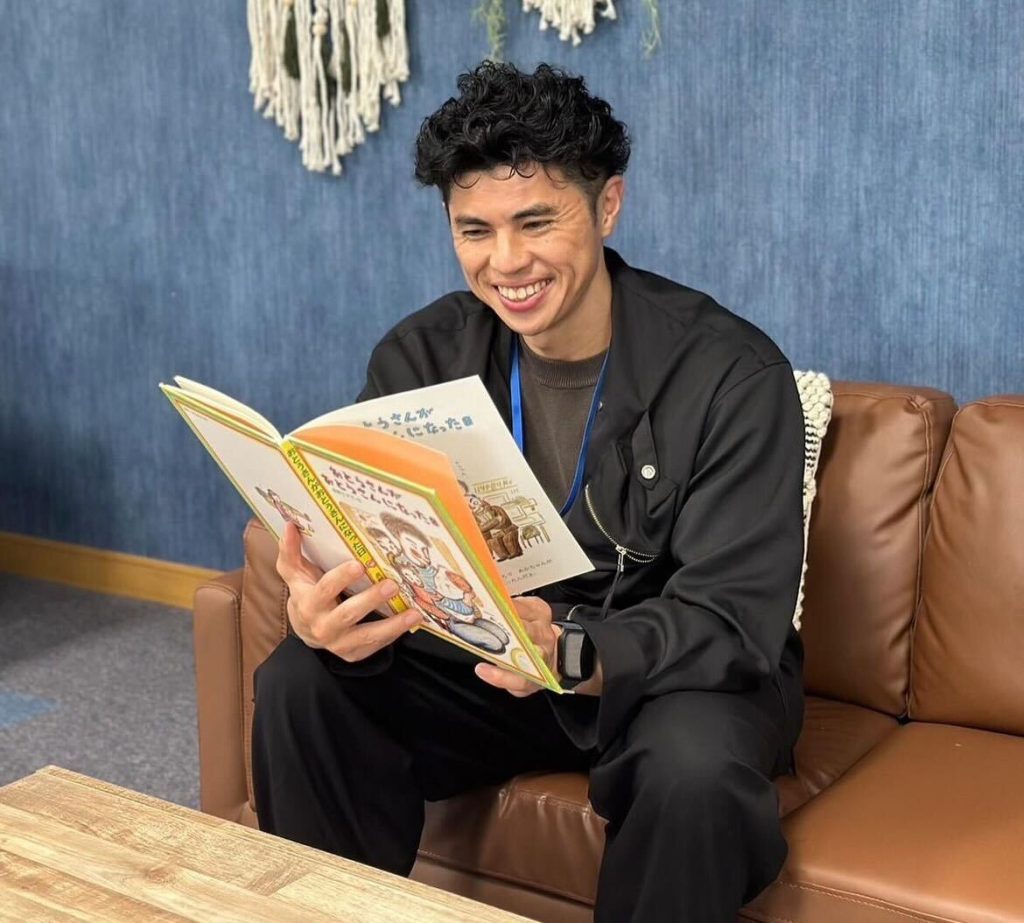

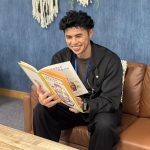

上の写真は、家族で産後ケアホテルを訪れた際の写真(小島よしおさんインスタグラム @kojimayoshiopiyaより)

目次

生後4カ月、首がすわってきたら読み聞かせもお風呂も楽しい!

― 今年2月にお子さんが生まれて、最近は首がすわり始めた頃ですか?

そうですね、今日現在、9割5分くらいすわってます。安心して「高い高い」ができるようになったし、ソファの背もたれにちょこっとすわらせることができるようになったり、寝てばかりいたのが、見える姿も変わってきました。抱っこもラクになりましたね。

お風呂も、ベビーバスの沐浴から、浴槽に一緒に入るようになりました。僕が最初にバスルームに入って自分が洗ってから奥さんが服を着たまま入ってきて、ふたりで一緒に息子の身体を洗い、最後、仕上げに僕と一緒に湯船に入るんです。膝の上に乗せて向き合ってね、気持ちよさそうな表情が見られて嬉しくなりますね。

― 顔を見るとニッコリするようになってくる時期でもありますね。

そうですね。こっちが誘い笑いするとノッてくれるので、よく笑いかけています。手を挙げさせたりね、ギャグも教えていますよ。あと、目でいろんなものを追うようになってきたので、読み聞かせも始めました。

『タンタンタン』っていう短い絵本なんですけれど、タンバリンをたたく音とかピアノの音とかが出てきているんで、「タタタタ タンタン」とか言いながら読み聞かせると、うれしそうに足を動かしたりするんです。

丸いところにハンドルが付いているようなおもちゃも両手で握れるようになってきて。どんどんできることが増え、成長するんだなって思いますね。

生後2カ月からぐっすり眠るように。部屋を暗くするとうまくいくと発見

― 4カ月なら、そろそろまとまって眠ってくれるようになってきますか?

それが、わりと早い時期から夜は寝てくれていたんですよ。生後2カ月くらいから、夜10時に寝て朝6時か7時くらいまで一度も起きないので助かっています。はじめは3時間おきだったから寝不足だったけれど、おかげで僕も奧さんも寝られます。ごはんもゆっくり食べられていますね。

赤ちゃんの眠りについて書いてある本を読んだら、「寝かせるときは部屋を暗くするといい」と書いてありました。人間は、昼間は交感神経が働いて、夜は副交感神経が優位になって眠りやすくなるんですが、副交感神経をよく働かせるには部屋を暗くしたほうがい、と。その前に沐浴をしてミルクを飲んで部屋を暗くするというリズムを作ったら、すんなり10時前後に寝るようになりました。

添い寝はしていません。夫婦のベッドの横にベビーベッドを置いて、「ひとりで寝るもんだ」っていうふうにしています。ベビーモニターを置いて、それを見ながら別室でゆっくりしています。

やっぱり子育て中は女性のほうが大変だから…

― 全国あちこちのステージに出演され、テレビ出演などもある中で、お子さんと関わる時間も大事にされているんですね。

子どもが生まれてから、泊まりの仕事を減らしてもらったんです。今は月に3日くらいです。少し遠くても、できるだけ日帰りにしています。大阪で2日仕事があっても、泊らずに初日の夜に帰ってきて翌朝また出かけるようにしているんですよ。奥さんをできるだけワンオペにしないようにって思っているんです。

子どものいる人の話を聞いてみると、「産後、奥さんだけが大変だといううらみ話」みたいなのもよく出てきます。だから、「最初の4カ月は寄り添わないと」という話も聞けば、「1年」「3年」といろんな意見がありました。うちは奥さんのおじいちゃん、おばあちゃんを頼れる環境じゃないので、僕がいないとひとりになっちゃいますから。できるだけ一緒にいられるようにしようと思っているんです。

やっぱり子育て中は女性のほうが大変ですよ。知り合いの男性に「夜泣きってどうでしたか?」と聞くと「うちは夜泣きしなかったからなぁ」と答えたんですが、奥さんが横で「あなたが夜中ぐっすり寝ていて気がつかなかっただけよ」って(笑)。男はどうしても鈍感ですよね。夫婦ふたりにとって悔いのないように、僕もしっかり子育てしたいと思っています。

休みを倍増。家族と一緒の時間を大切に

― 子育てパパの鏡のようです!

年齢的なこともあるかもしれませんね。うちは妊活して数年経って子どもを授かりまして、僕は今43歳です。もしこれが20代だったら、子育て中だろうと「飲みに行きたい!」ってなったのかもしれませんし。年齢や、今の環境などがそういう考えにさせているのかなと思います。

― 忙しい中、子育ての時間をどうやって確保しているんですか?

事務所に仕事の休みを申請しました。決まった休みはあるんですが、それだと足りないので「ほぼ倍にしてくれ」って伝えました。

もともと「家族との時間を大事にしたい」って考えはありましたが、子どもが生まれてからますますそう思うようになりました。これまでがむしゃらに働いてきましたが、子どもが小さいときには、そのときにしか作れない思い出を一緒に作りたい。お金は60歳でも稼げるかもしれないけれど、時間は戻せないですからね。

人生設計って、自分が健康だという前提で計画するじゃないですか。でも、僕はこの間、足の指を骨折したし、マネージャーも緊急入院していました。このあとだって病気をしないとは限らないし、「家族と今できること、今年できることを増やしていかないと」って思っています。

今年は『情熱大陸』に出演させてもらった影響もあり、おかげさまで仕事のオファーをすごくたくさんいただいていて、本当にありがたいことですが、「今は家族を優先したいんだ」ってマネージャーには相談しました。

というのも、子どもとの時間だけの話ではなくて、奧さんとの関係性を大事にしたいと思うんですよ。空いている時間に僕が美容院に行ったら、「うらやましい」って言われて。そうですよね、小さい子がいるとお母さんは美容院に行く暇がないです。それくらいいいじゃないかと反射的には思ってしまいましたが、今は

小学生のお悩み相談をすることで家族への思いが変わった

― 子どもを持つ女性の気持ちにそんなに寄り添えるのってすばらしいです。どういうきっかけでその考えに至ったのですか?

若い頃はそんなことはなかったと思います、昔は仕事優先でしたからね。でも、だんだん感覚は変わってきました。

3年くらい前から、雑誌の連載で小学生の悩みの相談にのっています。子どもたちのいろんな悩みを聞いて、その子に寄り添うということをやったのが自分にとっては大きかったかな。だれかの思いがあるのにそれがうまく伝わらない、叶わないというのは、切ないですよね。それを奧さんに置き換えたとき、ちゃんと奧さんに寄り添えているか、と自問して。奧さんが家族の時間をきちんと持ちたいと思っているなら、それに寄り添いたい。お悩み相談をやるようになったおかげで、そう思えるようになりました。

― 子育てに積極的になるのは、奥様との関係をよい形でキープするため。まさに理想のパパですね!

次回はそんな小島さんが、子育て中に便利に使っているグッズなどを紹介していただきます。

小島よしおさんおすすめの育児グッズはこちら

お話を伺ったのは

1980年、沖縄県生まれ。早稲田大学在学中からコントグループで活動、2006年からピン芸人としてデビューし、2007年、「そんなの関係ねえ!」がブレイク。バラエティ番組に出演するほか、全国でのお笑いライブで子どもたちにも大人気。教育系YouTuberとしても活躍。2016年に結婚、2024年2月に第1子となる男児が誕生。絵本など著書多数。子どものお悩み相談連載を書籍化した『小島よしおのボクといっしょに考えよう』(朝日新聞出版)のほか、最新著書として雑草の知識を学ぶ『最強無敵の雑草たち』(家の光協会)も発売中。小島よしおさんのインスタグラム@kojimayoshiopiya

取材・文/三輪 泉