算数:難化or易化?学校ごとに大きく難易度が変化

学校ごとに異なる難易度調整

算数は、学校ごとの難易度の差が顕著でした。「簡単になった」と言われる学校もあれば、「例年より手応えがあった」と感じられる学校もあり、受験生にとっては対策の成果が分かれた年だったと言えます。

豊島岡女子では、合格者平均点が昨年の55%から69.9%へ上昇した一方で、東邦大東邦 では受験者平均が昨年より14.5%低下し、難化傾向に。駒場東邦は合格者平均70%と高得点で、「今年の駒東は簡単だった」との声もありますが、2022年に35.5%の極端に低い合格者平均を記録したことを考えると、今年は小問を活用して受験生をウォーミングアップさせ、後半の大問に落ち着いて入れる問題構成だったと言えます。

合格者平均は、大問ごとの難易度の違いによって変わります。大問が(1)(2)(3)のうち、(2)から難易度が上がると合格者平均は下がりますが、今年は(2)が特に難しかったため、合格者平均点が下がったのです。(3)から難易度を上げた場合、合格者平均はおよそ70%付近に落ち着きます。合格者平均が70%程度になると、難関生は実力を安定して発揮しやすくなります。

論理的思考を問う問題が増加

分野別傾向は大きく変化するものではありませんが、強いて言えば、「論理的思考力」を求める問題が増加しました。ただし、あくまでも今年そうだったというだけで、来年は変わる可能性もあります。

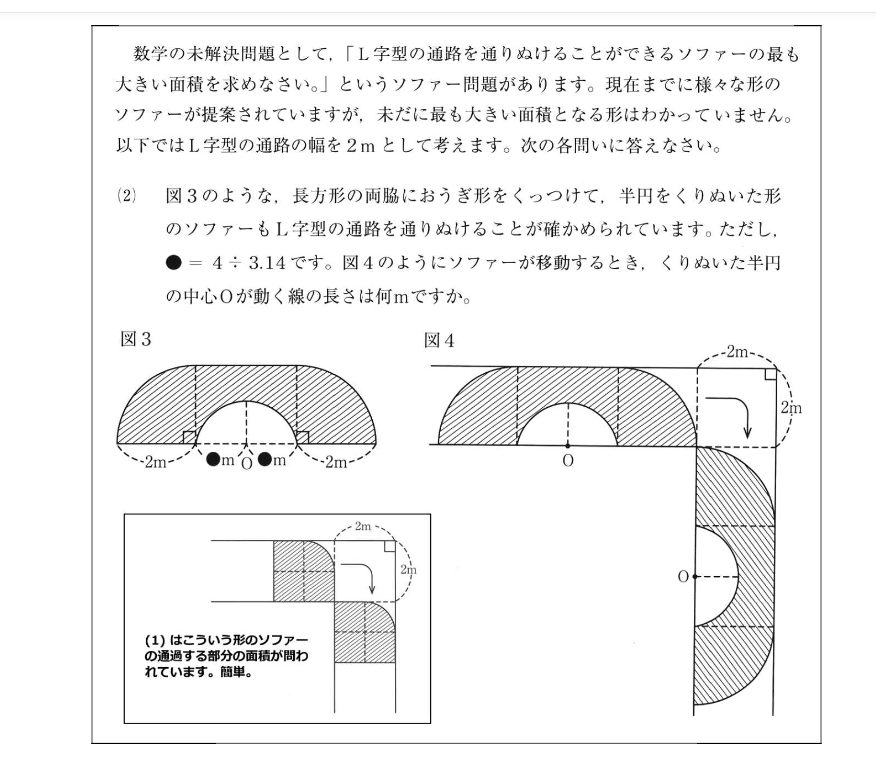

今まで上位校に多かった「場合の数」が、偏差値50〜59の学校でも見られるようになり、より幅広い層の受験生に数学的な考え方が求められるようになりました。上位校では定番の難問が引き続き出題され、大宮開成特待や栄東(東大A)、桐朋などでも特徴的な問題が見られました。

定番の統計問題が減少し、立体図形や場合の数が増加

数年続いていた「中央値」「最頻値」を問う統計的な問題が減少した代わりに、立体図形の応用問題や場合の数の難問が目立ちました。立体図形では、意外な学校での出題も増えたため、「この学校ではこの分野は出ない」と決めつけず、まんべんなく対策を進めなければなりません。

「一番最後の問題」が極端に難しく、受験生がどこまで戦うべきかを考えさせる慶応中等部のように、最難関校では例年通り「捨て問」と呼ばれる非常に難しい問題が出題されました。すべての問題を完璧に解くよりも、「取るべき問題」と「思い切って捨てる問題」の判断力も、今後の合格戦略として求められるでしょう。

国語:読解問題が変化!キーワードは「多様化」と「深化」

「友情・家族愛」から現代社会に必須なテーマへ

10年前の中学入試では、「友情」「家族愛」「言語コミュニケーション」などの人間関係や感情に関するテーマが圧倒的に多く出題されていました。しかし、近年ではこうしたテーマの割合が減少し、社会問題を扱う文章が増加する傾向にあります。今年もその流れは引き続き、「弱者容認」「障がい者差別」「同調圧力」など、現代社会で議論されるテーマが多く出題されました。

印象的だったのは、「特別な能力を持つ人が社会でどう受け入れられるか?」のテーマです。たとえば、数学の才能を持つギフテッドの子どもが、周囲の期待と同調圧力に苦しむ話や、横浜雙葉では色覚障害を持つ主人公が周囲とどのように向き合うかを描いた作品が出題されました。

頻出テーマがなくなり、柔軟な読解力が必要に

今までは特定のテーマが突出していれば、ある程度、出題傾向が予測しやすい状況でした。今は頻出テーマが明確ではないので、さまざまなテーマに対応しなければなりません。この傾向は、世の中が多様化していることを反映しています。今後も、多様な文章に対応できる読解力が重要になるでしょう。

頻出作家の変化も注目ポイントです。昨年までは市橋伯一、如月かずさ、重松清、信原幸弘、真山仁、村上雅郁の6名でしたが、今年は瀬尾まいこ、戸谷洋志、中屋敷均、蟹江杏、佐藤いつ子、永井玲衣、岡田美智男、村上靖彦の8名に増加。重松清、浅田次郎、森絵都、日高敏隆といった作家が頻出だった2004年ごろに比べると、現在は頻出作家の人数が増え、より幅広いジャンルの作品が選ばれる傾向が強まっています。新しい作品も次々と登場しており、今後も幅広い作家の文章に触れる必要がありそうです。

問題文の深化 駒東の問題文は19ページも!

問題文の長文化も顕著でした。たとえば、駒場東邦は17ページから19ページ、青山学院は12ページから19ページと昨年から大幅に増加し、長文読解の負担が増えました。長い文章を前に、あきらめてしまうお子さんも少なくありません。

問題文が深化し、抽象的なテーマも増加しています。早稲田では「道徳的正しさは法律を超える」といった倫理的な内容に、自問自答の思考が求められました。文章の流れは分かっても難しく、読みづらかったため、苦戦した受験生も多かったのではないでしょうか。

科目を超えた横断的な出題も

慶應義塾湘南藤沢では「男の子が女の子にプロポーズする場面」の写真を掲載し、その内容に適したタイトルを考えさせる問題が出題されました。このような問題では、単なる読解ではなく、文章全体の構造やテーマへの深い理解が求められます。

2つの異なる文章を比較・統合して考える問題やグラフや表の読み取りを求める問題も目立ちました。国語の読解問題においても、数字やデータをもとに筆者の意図を読み取る力が求められています。社会や算数の問題とも関連しており、複数の教科にまたがる学びがますます重要になってきています。

社会:「覚える」から「考える」へ!時事問題は必須

最難関校でも基礎重視の出題傾向に

全体的な傾向として、ここ数年と大きな変化はありませんが、昨年よりも問題がやさしくなりました。特に最難関校ではその傾向が顕著で、典型的な例が開成です。開成では、重要語句を書かせる問題が中心で、記述問題も1題のみ。小学5年生レベルで解ける雨温図の作成問題も出題されました。やや難易度が高かったのは、火山災害に関連する問題です。「信州」「上州」というヒントをもとに、供養塔に関係する火山の名称を書く問題ですが、これは天明の大飢饉の原因となった「天明の浅間山大噴火」を指しており、歴史や地理の知識を結びつける力が問われています。

基礎理解をしたうえで応用ができるか

問題がやさしくなった背景には、受験生の基礎学力の定着度を測る意図があると考えられます。ただ難しい問題を出題するのではなく、基礎をしっかり理解し、応用できるかどうかが問われています。

通常「カルデラ」という用語を書かせる問題が出題されますが、青山学院では今回、カルデラの形成過程について正しい説明を選択させる形式になっていました。知識の丸暗記ではなく、理解を深めたうえで適切な判断ができるかどうかが求められているのです。

時事問題の出題が過去最多!

約90%の学校で時事問題が出題されました。過去の入試と比較しても非常に高い割合です。受験生には日頃からニュースに触れ、社会の動きを理解する力が求められているのでしょう。頻出テーマは、以下のような、国内外で大きな影響を与えた出来事です。

・能登半島地震と南海トラフ地震

・新札発行と貨幣史

・物流業界の2024年問題

・円安ドル高、米大統領選の影響

社会の入試問題は単なる暗記ではなく、ニュースを読み解く力や、時事問題と歴史・地理・公民の知識を関連づけて考える力が求められています。

理科:「知識」から「思考力」へ!

実験・考察型の問題が急増!知識の暗記だけでは対応できない

知識を問う問題から、実験や考察を求める問題へシフトする傾向がより顕著になりました。単なる暗記ではなく、「なぜこの現象が起きるのか?」を自ら考え、データをもとに推測する力が試されます。

特に目立ったのは、実験の手順や結果の考察を記述させる問題です。「電池の持続時間を測定する実験の方法を考察する」 や、「温暖化が生態系に与える影響をデータから分析する」 など、実験データをもとに自ら考え、結論を導き出す問題が出題されました。

受験生には実験の手順を理解し、仮説を立てて考察する力が求められています。

記述式の問題が増加!説明する力がカギに

「この現象が起こる理由を説明しなさい」 や 「実験データからどのような結論が導かれるかを記述しなさい」 といった問題が増えています。「知っているかどうか」だけでなく、「どのように説明できるか」までが問われるようになったのです。

単に知識をインプットするだけでなく、自分の言葉で説明できるようにしなければなりません。

社会問題との関連が強まる!理科も時事問題に注目

理科の入試問題でも、社会的なトピックと関連するテーマが増え、以下のようなテーマが出題されました。

・気候変動と生態系への影響

・再生可能エネルギーと電力供給

・宇宙開発と科学技術の進歩

理科と社会の境界が曖昧になり、時事問題と絡めた出題が増加しているため、受験生にはニュースや新聞を通じて最新の科学技術や環境問題の理解も求められています。

今年の中学入試では、知識の暗記だけでは対応できない問題が増え、思考力や応用力を重視する傾向がより一層強まりました。今後の受験対策では、知識を詰め込むだけでなく、「なぜ?」と考え、説明できるようにする力が求められそうです。

こちらの記事もおすすめ

取材・文/黒澤真紀 協力/森上教育研究所