※ここからは『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』(出口保行・著/SBクリエイティブ)の一部を引用・再構成しています。

目次

「子どものため」が子どもの人生を狂わせることも

私はこれまで1万人を超える犯罪者・非行少年の心理分析をしてきました。心理分析では、特に家庭環境において、どのような記憶がどのように人格形成に影響しているのかを調べます。はたから見ると些細な出来事であっても、本人にとっては大きなショックだったということもあります。

親が「子どものためを思ってやってきた」と信じていることでも、「それが子どもにとってはいい迷惑だった」という場合は多いのです。そしてそれが次第に取り返しのつかない事態になることも…。これはすべての親が陥る危険性のあることです。

「よかれと思って」「子どものために」という言葉が出た時、「それは本当だろうか?」と自ら省みる姿勢が必要です。

親が陥りがちな確証バイアス

そもそも子育てにおいて親は、自分に都合のいい情報ばかりを無意識に集めてしまう「確証バイアス」が働きやすくなります。確証バイアスはあらゆる情報について起こることですが、子育てや家族の中のことはまわりが口出ししにくいために、「うちの子にはこれがいい」と確信を持ってしまうと、他の情報が入ってこなくなるのです。すると子どもの発するSOSにも気づかなくなります。

この子育ての確証バイアスから抜け出すためには、意識して自分とは別の考え方を知る努力を行うことや、「子どものため」と思ってやっていることが押し付けになっていないか、夫婦で話し合うことが大切です。

ケース1 「みんなと仲良く」が個性を破壊する

ワタルは両親から「みんなと仲良くしなさい」と言われ続けたために、人の顔色をうかがうのが常となり、自己主張ができないことが悩みだった。

中学2年生になり苦手なシンジと同じクラスに。シンジがワタルにつっかかってくることが多くなり、部活も休みがちになったワタルに声をかけたのは、万引き癖のあるミツヤだった。初めて本音を聞いてもらえたワタルはミツヤになつくようになり、万引きグループに入り本を万引き。それが常習化していった。

「みんなと仲良く」のウラにあるもの

両親の「協調性が大事」という価値観自体は悪くないのですが、本人の気持ちを聞かず、協調性を何よりも優先させたことが問題でした。自己主張することを許されず、周囲の反応をうかがいながら生活していたワタルは、自己決定をする力が弱く「悪いことだからやめておこう」という判断もできなくなっていたのです。

大人が「仲良くしなさい」という時、そのウラには「トラブルが起きたら面倒くさいことになる、だから仲良くしておいてほしい」という大人側の都合が隠れています。これを感じとった子どもは、自分は大事ではないのだと感じます。また、仲良くしたいけれどできない理由もあります。そんな時は、仲良くできないならどうすればいいのか考えようというスタンスで話を聞くのがいいのです。

大人だって苦手な人はいますし、合わない人と仲良くする必要もありません。嫌いな人とどう付き合うか、鍵となるのは「心理的距離のとり方」です。近くに嫌いな人がいても、心理的に距離をとって当たり障りなく付き合えばいいわけです。子どもにとっては難しいことですが、失敗しながら経験を増やしていくことが重要です。

きれいごと教育の問題

「みんなと仲良く」のような、実際にはできないきれいごとを押し付けると問題が出てきます。「嘘をついてはいけない」もそうです。人を傷つけないためにつく嘘や自分を守るためにつく嘘もあります。嘘は全部ダメだと言ってしまうと、実際に嘘をついてしまった時に困ることになります。大事なのは「あれは嘘でした、ごめんなさい」と言えることです。大人が嘘をついたときに適当にごまかすことも不信感につながります。

ケース2 「気をつけて!」が共感性を破壊する

マイは幼い頃から両親が忙しく、代わりに面倒を見てくれたのは祖母のカズヨだった。カズヨは心配性で何かにつけて「危ないことはしちゃダメよ」「気を付けないとね」と言っていた。マイが小学校高学年になり周囲の子たちが友達同士だけで遊ぶようになると、自分もそうしたいと思うようになったが、カズヨは一切認めようとしなかった。

中学生になると家ではいい子のふりをしつつ、外では不良グループと付き合うようになった。洋服やアクセサリーなど金遣いが荒くなったマイは、大学生になり両親の経営するレストランの売上金を盗んだり、カズヨのタンス貯金に手を出したりするようになった。さらにレストランに来る高齢者に架空の出資を持ち掛け、500万円ほど騙し取った。

マイに限らず、こうした窃盗や詐欺を行う非行少年・犯罪者は共感性が低い傾向があります。「騙される方が悪い」と言って、被害者の気持ちを考えようとしません。マイは子どもだけで遊ぶことを禁じられていたため、共感性が育つ機会が奪われていました。過保護・過干渉によって、他者の気持ちを考えることができなくなっていたのです。

「私は悪くないと」正当化する合理化の心理

「騙される方が悪いのだ」といった理屈をつけることを心理学では合理化と言います。

「気をつけて!」がダメな理由

祖母カズヨはかわいい孫によかれと思って、何でも先回りして「気をつけて!」と言い続けてきました。しかしその結果、マイは危険を自分で察知して判断する能力が低く、危険なことにも簡単に手を出してしまうようになりました。同時に共感性が低く、相手の気持ちを推し量ることが苦手になってしまいました。

「気をつけて!」と何でも制止すれば、子どもは経験のチャンスを失います。失敗して落ち込んだりイヤな気持ちになったりすることも、成長の糧となるのです。特に対人関係の失敗は共感性を育てます。本当に子どものためを思ったら、あえて失敗をさせてあげることです。失敗したときはリカバリー方法を一緒に考えたり、必要に応じて手助けをしたりする必要があります。

「あなたのため」は本当に子どものため? 子どもと真剣に向き合うことが大事

子育ては思い通りにいかないもので、子育てに悩まない親はいないでしょう。子どもに言い過ぎてしまったなとか、あの言い方はよくなかったなと思ったら、それを子どもに伝えて謝ることです。子どもは親が自分に真剣に向き合ってくれていることを感じるはずです。

「あなたのためを思って」と言っていても、親自身の保身や世間体のために行っているのか、自分に向き合ってくれているのか、子どもはすぐに察知します。親が愛情を持ち、真剣に子どもに向き合ってくれていることが大事なのです。

※ここまでは『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』(出口保行・著/SBクリエイティブ)の一部を引用・再構成しています。

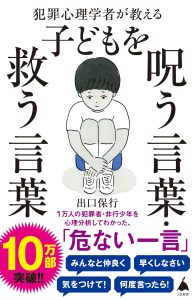

『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』 (SBクリエイティブ)

著・出口保行

Amazonで調べる≫

著者紹介

1985年に東京学芸大学大学院終了後、法務省に心理職として入省。全国の少年鑑別所・刑務所・拘置所で犯罪者を心理的に分析する資質鑑別に従事。心理分析した犯罪者は1万人を超える。その他、法務省矯正局、法務省法務大臣官房秘書課勤務等を経て、法務省法務総合研究所室長研究官を最後に退官し、東京未来大学こども心理学部教授に着任。2013年から学部長、2024年から副学長を務める。警視庁有識者委員、足立区防犯アドバイザーも務める。著書に『マンガ 犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』(SBクリエイティブ)、『犯罪心理学者は見た危ない子育て』(SBクリエイティブ)などがある。

こちらの記事もおすすめ

文・構成/酒井千佳