目次

フィギャーノートを知っていますか?

フィギャーノートとは、「楽譜の読めない障害があっても読める楽譜」として1996年にフィンランドの障害のある方のための音楽学校指導員であったミュージックサービスセンター「レソナーリ」の職員、カールロ・ウーシタロ氏が発明した、弁別、注目しやすい色(色相)、形(図形)で音楽を表現した楽譜です。

日本では2002年にあすなろ福祉会あすなろ学園(北海道)が、利用者の余暇活動のために導入し、そこから日本国内におけるさらなる普及活動を行うため、2015年に一般社団法人フィギャーノート普及会HappyMuseが設立されました。今回フィギャーノートをより多くの人々に知ってもらうためさまざまな活動をしてきたHappyMuse代表理事の松田真奈美さんにお話をお聞きしました。

色、形、長さなどを使って情報を伝える新しい楽譜

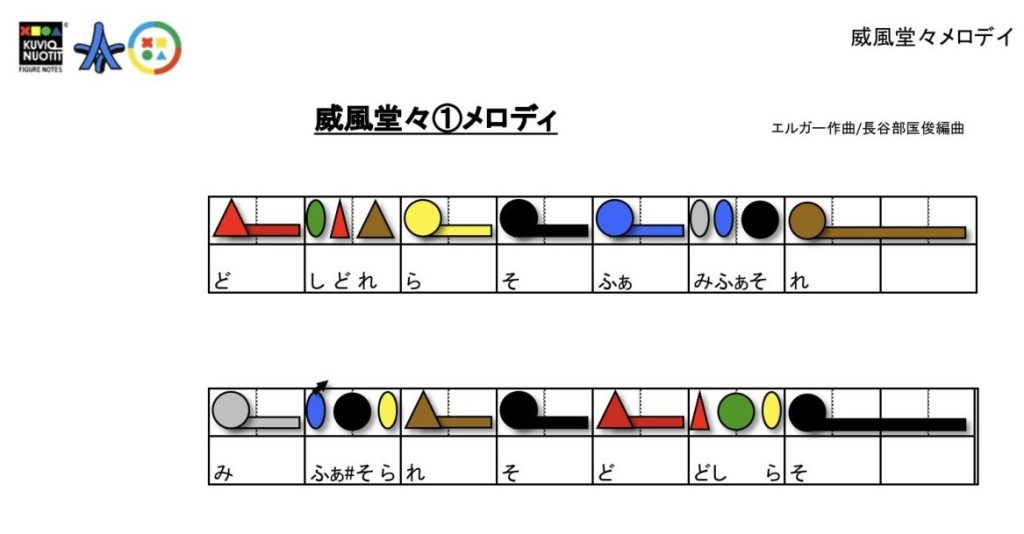

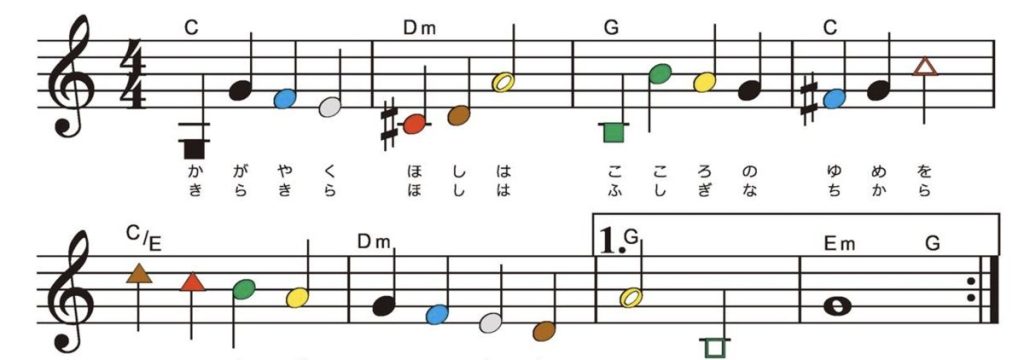

松田さん:楽譜が読めないのは努力の問題だけではなく、さまざまな特性と関係しています。ですが、知的障害のあるなしに関わらず、誰もが好きな曲を思い通りに演奏できたら楽しいですよね。フィギャーノートとは、音の高さや長さを可能な限りシンプルで視認性の高い色と形に置き換えた楽譜です。

松田さん:学校では五線譜を使って音楽を学ぶことが多いですが、授業で少し習っただけでは、好きな曲の楽譜を見ながら1曲演奏することは簡単ではありませんよね。実際には、五線譜はピアノなどの楽器を習った方でも、きちんと読むのは難しいと言われています。

そこで五線譜以外で音楽を楽しむ方法として新しく開発されたのがフィギャーノートです。いままで五線譜しか音楽を学ぶ手だてがなかった時代の教育に縛られず、わかりやすい方法で音楽を楽しめることができるというものです。

フィギャーノートの特徴をわかりやすく解説!

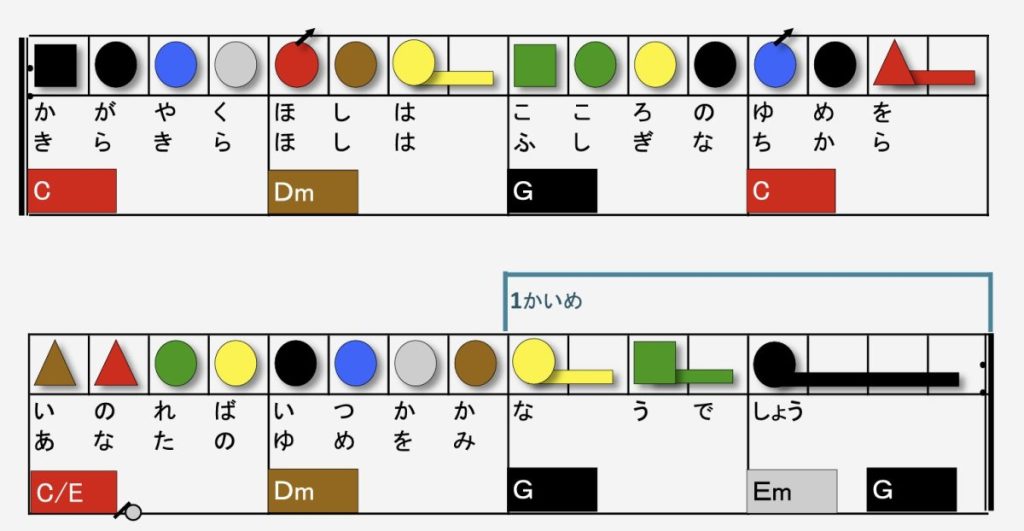

フィギャーノートはユニバーサルデザインで構成された楽譜のことです。色は誘目性と和声に基づき、形は図形として弁別しやすい形になっているため、目にとまりやすくなっています。さらに和音(コード)表記もできるので、ピアノによる伴奏や、ギターもコード進行で弾くことができます。

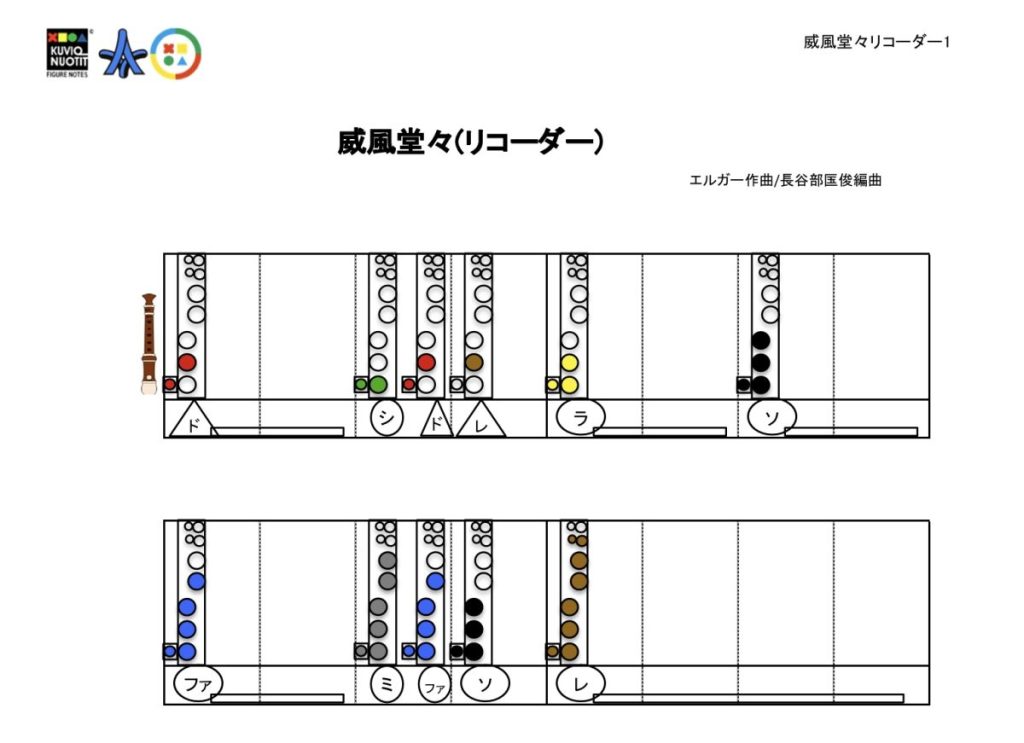

ピアノの鍵盤やリコーダーの穴に楽譜と同じ色や形がついていると、楽譜の音と楽器の場所がリンクし、楽譜から得た情報から指の動きにかんたんに移行することができるそうです。また特定の楽器用に作られたフィギャーノートもあります。(下の画像はリコーダー用の楽譜)

いままでにも色のついた鍵盤やリコーダーは見たことがありますが……

松田さん:小さい頃、おもちゃのピアノの鍵盤に色がついているものは確かにありました。でもメーカーによって音の色が統一がされていないので、色で音を覚えることがかえって混乱につながってしまうのです。また、楽器に色がついていてもそれに対応した楽譜がないと、結局はどこかの段階で五線譜を覚えなくてはいけませんでした。

そこで、全世界で約20か国以上に使用され、ユニバーサルデザインのフィギャーノートが、もっと日本でも広まってほしいと、学校や音楽教室で使ったイベントなどを開催し、普及活動をしています。

フィギャーノートから五線譜への移行もスムーズに

フィギャーノートはそれだけでどんな曲でも演奏できますが、五線譜へ移行するときには、五線譜の音符にフィギャーノートの色を使うことで、より理解しやすくなります。

ディスレクシアでも楽譜を読んで音楽を楽しみたい

実際に読み書き障害のある子はどのようにフィギャーノートを受け取り、使っているのでしょうか。NPO法人発達サポートネットバオバブの樹 理事、言語聴覚士・沖村可奈子さんは、以前フィギャーノートを使用したお子さんの様子をメッセージとしてHappyMuseに寄せており、「フィギャーノートが当たり前の選択肢として、広がってほしい」と話されています。

「発達性ディスレクシア(発達性読み書き障害=学習障害の中心的な症状です)のお子さんたちの多くが、通常学級の中で、人知れずたくさんの不便を抱えています。

でも彼らが「楽譜を読むこと」に大きな困難を抱えていることに、多くの場合気づかれません。楽譜を見ながら演奏することが、とても苦しいわけのわからないことのまま、学校生活が過ぎてしまうのです。

そんな彼らにとって、フィギャーノートを使って楽器の演奏を教えてもらえる、松田先生とのグループワークは心躍る時間です。ただただ悪戦苦闘し、諦めてしまっていた時間が、フィギャーノートによって「わかる! できる!」「楽しい!」と思える時間に変わります。

「これが小学校のときにあったらなあ……」「できないからやりたくないだけで、やれる方法があればやりたかった」とフィギャーノートで演奏の楽しさを知った今は大学生になる方も、そう話されていました。フィギャーノートはディスレクシアの子どもたちが音楽を学ぶことを諦めずに済む有効なツールなのです。」

楽譜が読めず書けなくても、音楽に触れて楽しむことができたら、大きな自信につながった

松田さん:日本の学校教育では、平成21年に東京都狛江市の小学校特別支援学級が導入し、あっという間に『世界でひとつだけの花』やディズニーの名曲などを合奏できるようになりました。自信をつけた子どもたちは、保育園や高齢者施設でフィギャーノートを使ったトーンチャイムやお琴の演奏を行い、地域交流の輪を広げた功績をたたえられて、平成27年度に東京都教育委員会から表彰も受けました。

また、音楽の授業でフィギャーノートを使う小学校も増えてきました。フィギャーノートを使うことで、楽譜が読めずに取り残される子がいなくなり、音楽の授業が変わったと喜びの声もいただいています。支援級の子ももちろん使っていて、いままでできなかった難しい曲も楽譜が読めるので自分で演奏できるんですよね。とても大きな自信につながっているようです。

松田さん:それから、私たちHappyMuseでは、フィギャーノートを使って演奏するバンド『ポップコーン』を結成し、保育園や高齢者施設などで演奏会を開催しています。ポップコーンのメンバーも自分で楽譜を理解し、自分で練習ができるので、生き生きと音楽を楽しんでいます。HappyMuseは“誰もが読める楽譜”フィギャーノートをより多くの人に知ってもらい、自分なりの方法で音楽を楽しんでもらうため、音楽を教える先生方や利用する親御さんにルールを理解していただくオープンセミナーなども開催しています。

これまでほかの方法に触れてこなかったため、楽譜は五線譜という表現しかないと多くの人に思われていました。でも今、日本の音楽界の第一線で活躍している『Mrs. GREEN APPLE』のボーカル・大森元貴さんも「楽譜が読めないし書けない」とおっしゃっていますよね。また、YouTubeなどでよく見るSynthesiaも新しい楽譜と言っていいのではないでしょうか。ですから、これからはぜひ多くの人に自分に合った方法を見つけてもらって、もっと音楽を楽しんでほしいですね。その中の一つにフィギャーノートも知ってもらい、選んでもらえたらと思います。

こちらの記事もおすすめ

お話を伺ったのは

松田真奈美さん|一般社団法人フィギャーノート普及会HappyMuse代表理事

◆フィギャーノートの使用やお問い合わせについてはこちら【HappyMuse】

取材・構成/HugKum編集部