【調査概要:調査期間/2025年4月18日~5月7日 調査対象/小学生のお子さんをもつHugKumメルマガ会員 480人】

不登校経験者はどのくらいいる?

まず、調査対象480のうち、自分自身や自分の子どもに不登校の経験がある人は、どの程度存在するのでしょうか。

ここでの「不登校」とは、心理的・情緒的・身体的要因によって一定期間登校できないケースから、自主的な選択で登校しないケースまでを含めます。

回答者のうち約半数の人が、自分、および(または)わが子に、思い当たる点があるとわかります。「不登校になりそうになった」「その兆候がある」といった回答を含めると、不登校はもはや誰もが無関係ではいられない状況だということもわかります。

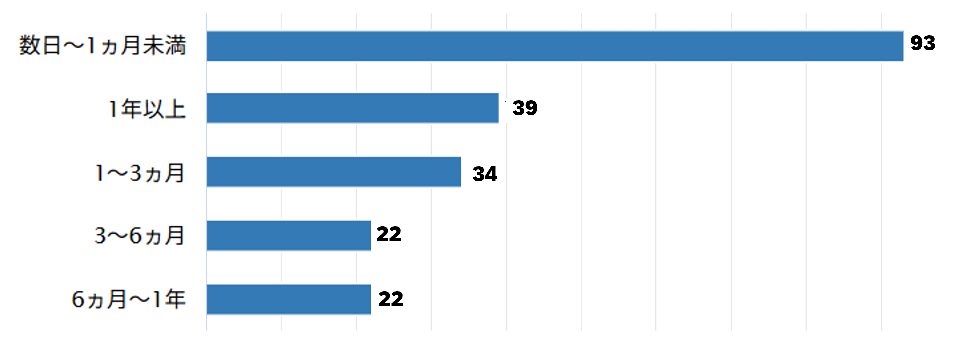

不登校になった期間は?

では、その不登校になった期間は、どのくらいだったのでしょうか。

自分自身、またはわが子が不登校を経験したと回答した人に重ねて聞いたところ、次のような結果になりました(断続的な場合、複数回答あり)。

一見すると、1カ月未満という回答がもっとも多く目立ちます。しかし、その次に「1年以上」の回答が多い点を考えると、長期化するケースも決して少なくないとわかります。

不登校のきっかけは?

不登校を経験した人たちは一体、どういったきっかけで、不登校になるケースが多いのでしょうか。

自分やわが子が不登校を経験した、不登校になりそうになった人にその理由を聞いたところ以下のような結果になりました。

「理由がわからない」という回答がもっと多いのかと思いましたが今回の調査では、子ども同士、教師との関係を含め、人間関係が圧倒的に多い結果となりました。同時に「その他」に関する自由回答の記述には、下記にピックアップするように、発達障がい・精神的要因に関するコメントも目立ちました。

不登校というと「怠けている」「本人の意思の問題」といった固定的な考えも存在しますが、本人の責任には必ずしも帰せられないさまざまな要因があるようです。

「不登校の理由」自由回答の記述から

- 発達グレー(女性/東京)

- LD(学習障害)(女性/神奈川)

- 発達障害による、対人関係や学校生活全般にある不安の強さ(女性/広島)

- 発達障害があり過度な心配で無理に動けなくなる(女性/新潟)

- ASD、ADHDもあるため、それも関係しているのではないかと主治医に言われた(女性/埼玉)

- 発達障害によるもの(女性/埼玉)

- 発達の問題(女性/東京)

- 通級(学校)に通って、不安な気持ちから行くのを嫌がってました(女性/東京)

- すべてに不安感が強い(女性/大阪)

- 私自身の性格が激弱すぎて(女性/和歌山)

- 不安(女性/京都)

- 電車通学が想像しがたいと(女性/千葉)

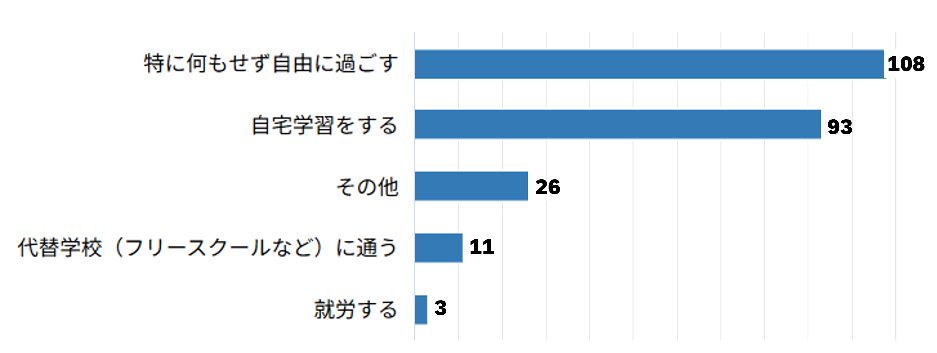

不登校の期間は何をしている?

長引いた場合、不登校の状態は1年以上続くケースが多いことが、先ほどの調査でわかりました。では、不登校を経験した人たちは、その不登校の間に何をして過ごしているのでしょうか。

筆者にとっては「自宅学習をする」という回答の多さが意外に思えました。もちろん、何もせずに自由に過ごすという回答が一番多いのですが、ほぼ同じくらいの数として、自宅学習をして過ごす人の多さが目立ちます。

勉強そのものが嫌なのではなく、勉強が遅れてしまう状況をむしろ気にしている不登校の人も少なくないと考えられます。自由回答には、以下のような言葉も見られました。

「親には学校に行くふりをして休み、図書館で勉強していました(男性/埼玉)」

繰り返しになりますが、不登校というと「怠けている」といった固定的な見方をしてしまいがちではないでしょうか。しかし、同じ不登校にもさまざまなバリエーションがあると理解しておいたほうがいいようです。

不登校が収束した理由は?

では、最後に、どのようなきっかけで不登校が終わったのか、不登校を実際に自分やわが子が経験した人たちに自由回答で聞いてみました。

集まった回答は143件です。すべては掲載できませんが、内容ごとに大まかに分類して、多い順に一覧にしてみました。意味が明瞭ではない回答は省略しています。さらに、長いコメントは適宜、内容のわかる範囲内で短くしています。

学校・学年・担任などの環境の変化(9件)

- 学校を変えた(男性/大阪)

- 私立から公立に転校(女性/福岡)

- 担任を変えてもらった(女性/東京)

- クラス替えで新しいクラスメイト(男性/千葉)

- 学年と担任が変わった(男性/埼玉)

- 担任が代わり学校に行けるようになった(女性/東京)

- 高校で新しい環境に慣れた(女性/東京)

- クラス替えと部活を辞めた(男性/山口)

家族の支援・親との関係(7件)

- 親が気持ちを整理させて学校に行けるようになった(女性/高知)

- 父が話を聞いてくれた(女性/鹿児島)

- 親子関係の改善(男性/神奈川)

- 親が学校行けと言わなくなり、本人が動けるようになった(男性/千葉)

- 家族から強く言われ、頑張る気持ちになった(男性/東京)

- 母の言葉で気持ちが楽になった(女性/北海道)

- 親の理解(男性/兵庫)

友人からの助け・つながり(8件)

- 友人からの励まし(男性/熊本)

- 部活の友達が声をかけてくれた(男性/東京)

- 友達に誘われて学校に行けるようになった(女性/埼玉)

- 仲の良い友達ができ、学校に行く理由になった(女性/東京)

- 友達と一緒に通学できるのが大きい(女性/山形)

- 友達と仲直りして学校に行けるようになった(男性/大阪)

- 友達が声をかけてくれて通えるようになった(女性/島根)

- 学校に行けば友達と楽しいことがある(女性/東京)

教員・学校職員の対応(7件)

- 先生が話を聞いてくれた(女性/京都)

- 相談室の先生が寄り添ってくれた(女性/神奈川)

- 担任が安心感を与えてくれた(女性/東京)

- 新しい担任が理解してくれた(女性/静岡)

- 担任のサポートで心の支えになった(女性/愛知)

- 先生が無理せず進める方法を提案してくれた(女性/愛知)

- 先生が「少しずつでいい」と言ってくれた(女性/岐阜)

本人の気持ちの変化・自発的な行動(6件)

- 家にいることに飽きて学校に行く気になった(女性/栃木)

- 家にいて退屈で学校に行きたくなった(女性/愛知)

- 将来のために行かないといけないと思った(女性/奈良)

- 気持ちが落ち着いて登校するようになった(男性/神奈川)

- 自分から学校に行きたいと言った(男性/東京)

- 最終的には本人の意志が大事だった(女性/東京)

体調・心理面の改善(4件)

- 体調が改善し、午前中も登校できるようになった(女性/石川)

- 学校が嫌で体調が悪くなったが、徐々に改善(男性/宮崎)

- 状態は不安定だが少しずつ進んでいる(男性/長野)

- 体調が良いときに保健室から登校して改善(女性/東京)

特別支援・緩やかなステップ登校(3件)

- 別室登校のクラスを見学して安心感を持った(女性/山梨)

- 保健室登校から教室に戻れるようになった(女性/富山)

- 相談室登校に決めたのは先生の言葉のおかげ(女性/秋田)

環境の物理的変化(転居・転校・通信制)(3件)

- 引っ越して新しい環境でやり直す気持ちが湧いた(女性/大分)

- 自然の多い場所で気持ちが楽になった(女性/山梨)

- 新しい友達ができて登校するようになった(女性/神奈川)

その他・特定の出来事や趣味(3件)

- 習い事をやめて登校に余裕ができた(女性/東京)

- スポーツ大会で自信がついた(女性/埼玉)

- 視力検査や聴力検査がきっかけで登校した(男性/群馬)

こうして見ると、不登校が収束するときには、さまざまなきっかけと自助努力があることがわかります。

ちなみに、「不登校期間中にどのようなサポートを受けたか」という質問に対しては、次のような結果が得られました。

上の結果を見ると、「家族からのサポート」が多くの不登校経験者にとって支えであることがわかります。

次の記事では、同じ調査の回答から「不登校期間中にかけられた言葉で励まされた言葉」「傷ついた言葉」をまとめてみました。「学校に行きたくない」「行かない」という状態にある当事者に対して、どう向き合うべきか、どんな言葉をかけるべきかが見えてきました。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/坂本正敬