目次

小学生の勉強は、まずは何から? 塾は必要?

--中学受験をしない子であっても、小学生のうちから塾に通わせた方がいいのか、悩んでいる保護者は多いと思います。ラオ先生はどのようにお考えですか?

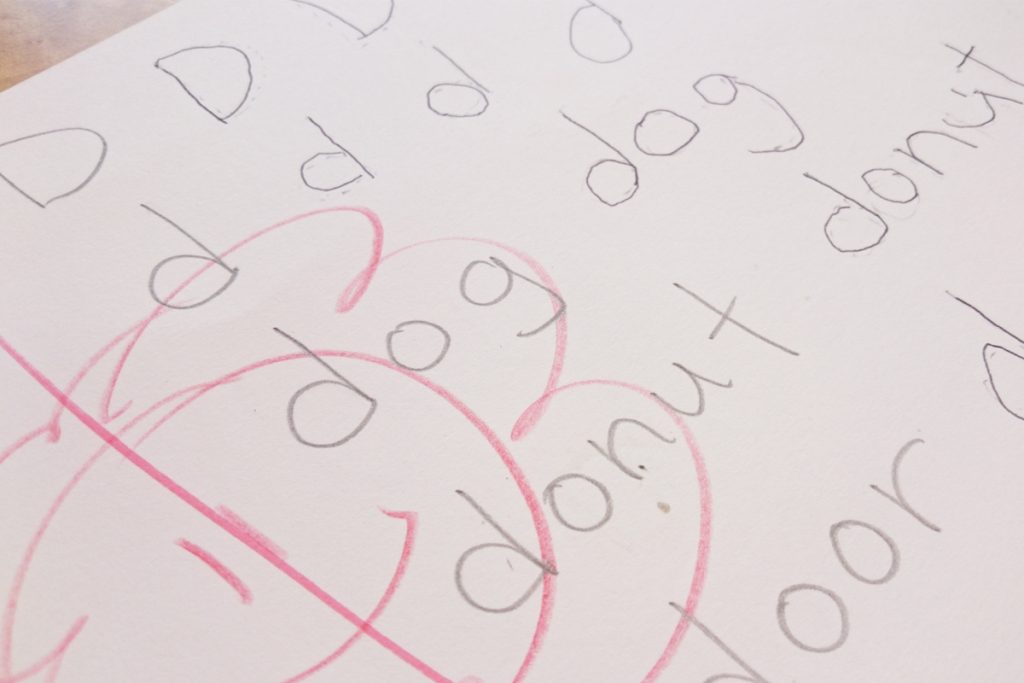

ラオ先生:結論から言うと、自学自習ができるのであれば、小学生の頃からがっつり塾に行く必要はないと思っています。小学生のうちに身につけておかなくてはいけないのが、「計算」と「漢字」。もう徹底的にこの2つです。

理科と社会は、例えば通信教育などで興味関心を引いてくれる教材も多いので、そういったものを活用するのもいいでしょう。それよりも大事なのは計算と漢字。これが保護者の方からのアプローチで一定レベルまで到達できるのであれば、塾に行かなくても、中学でトップ水準まで行けると思います。

--計算と漢字ですか。具体的にはどのくらいのレベルを目指せばいいのでしょうか。

ラオ先生:例えば、学校で計算問題を「よーい、スタート!」で解くことがあると思います。あれでクラス1番、2番で終われるかどうか、というのが一つの目安になります。

そろばんや公文などで計算力を鍛えているお子さんもいますよね。市販のドリルもたくさんあります。ただ、それがご家庭だけでは難しい、でも高校でトップ校を目指したい、という場合には塾の力が必要になってくると思います。

--なるほど。家庭での学習が基本ということですね。ただ、共働きも増えていますし、親が教えようとするとギスギスしてしまうという声も聞きます。

ラオ先生:そうですよね。そこは親御さんがどのようにアプローチできるか、という点にかかってきます。もし親御さんが一緒に勉強を見てあげられるのであれば、それで十分だと思います。

親もがんばる姿勢が大事。母と「おひたし作りvs計算プリント」などよく競争していた

--家庭で勉強を見る場合、何かコツはありますか?

ラオ先生:親御さんも「一緒にがんばる」という姿勢を見せてあげることが大切だと思います。僕自身の経験ですが、小学生のとき、母とよく競争をしていました。母がほうれん草と油揚げのおひたしを作るのが得意で、きっかり15分でできるんです。「これからおひたしを作るから、その間に計算プリント3枚やろう。どっちが早くできるか勝負ね!」という感じで。

--それは楽しそうですね!

ラオ先生:そうすると、母に負けたくないから、がんばるんです。ときには「僕も一緒におひたし作りたい!」なんて日があってもいいと思います。お母さんもこれをがんばるから、あなたもこれをがんばろう、と競争する形は、子どもが意外とついてくるのかなと思います。

中学英語でつまずかないために、重要なのは文法よりも単語力

--最近、小学生のうちに英語をある程度やっておかないと中学でつまずく、という話を耳にしますが、実際はどうなのでしょうか?

ラオ先生:それは半分本当で、半分嘘だと思っています。確かに、中学校1年生の4月に出てくる単元が、もともとは中学2年生で習っていたものだったりと、求められる英語力は年々上がっています。

ただ、そこで重要になるのは文法よりも単語力だと僕は考えています。単語がわかれば、文の意味はある程度推測できますよね。「私、走る、公園を」でも、「私は公園を走るんだな」とわかります。

--単語ですか。では、単語力をつけるためにはどうすれば?

ラオ先生:おすすめは英検です。小学生のうちに英語の勉強で何をやったらいいですか、という質問にはいつも「英検にどんどん挑戦してみてください」と答えています。

単語さえちゃんと覚えれば、文法が全くわからなくても、英検3級までは小学生のうちでも合格できます。リスニングも大事ですが、それは過去問でも対策できます。1日10個ずつお母さんまたはお父さんと一緒に単語を覚える、といった取り組みで十分効果があると思います。

中学受験しない子が、中学入学までに絶対やっておきたいこと

--まとめると、中学受験をしない子が、中学生になるまでにやっておいた方がいいことは、どんなことになりますか?

ラオ先生:小学生レベルの計算と漢字をマスターしておくこと。そして、余裕があれば英検に挑戦することですね。漢字については、漢検もおすすめです。何か検定に挑戦して合格するというのは、子どもにとってすごくうれしい経験になりますから。

--やはり勉強習慣も大切ですよね。

ラオ先生:そうですね。ただ、小学生は遊んでいてもいいと僕は思います。大事なのは「0(ゼロ)」にしないこと。「0.1」でも「0.2」でもいいから、毎日少しでも勉強に触れることが大切です。例えば、今日単語帳を開いたか開いてないか。子どもは素直なので、何かをやろうと思ったらちゃんと集中してくれます。ただ、それは絶対に一人ではできません。最初のきっかけは、親御さんが作ってあげることが肝心です。

高校受験を見据えた塾はいつから? おすすめは小6の冬

--高校受験をする場合、塾に通い始めるタイミングはいつ頃がいいのでしょうか?

ラオ先生:地域によっても異なりますが、僕のおすすめは小学6年生の冬です。

--中学入学前ですか?

ラオ先生:はい。小6の冬から入ると、中学数学の先取りができます。例えば、分数の通分や複雑な計算など、手を止めずにスピーディーにできる小学生は多くありません。そういった計算の特訓や、国語であれば中1の国文法を先に習っておくことで、中学1年生で絶対につまずかない状況を作ることができます。

僕自身も小6の夏から塾に通い始め、冬休みまでに小6のまとめと中学内容の先取りをしてもらった経験があり、それがすごくよかったと思っています。多くの通信教育でも、1月頃に新学期スタート特訓のような教材が配られますよね。そのタイミングで始められるかどうかが、大きな差になると思います。

--先取りは特に算数と国語がおすすめですか?

ラオ先生:算数と国語ですね。英語は、先ほどお話ししたように英検4級レベルの単語が身についていれば、中1からでも大丈夫でしょう。国語に関しては、特に漢字が重要です。理科や社会の解答でも漢字は多く使いますから、正確に書けるようにしておく必要があります。

意外と変わらない? 今どきの内申点事情

--内申点についてもお伺いしたいのですが、私たちの頃と今とでは、評価の仕方が変わっているのでしょうか?

ラオ先生:昔とおおむね変わっていないと思います。評価の観点が4つから3つに整理されましたが、問われていることは「技能が身についているか」「ちゃんと考えているか」「真面目に取り組んでいるか」という、ごく基本的なことです。これらを学校の先生にしっかり見せることができれば、高い評価は得られます。そのために、提出物をきちんと出す、真面目に話を聞く、手を上げて発言するといったことが大切になります。

--公立高校を目指す子の方が内申点は重要なのでしょうか?

ラオ先生:私立を目指す場合でも、推薦制度があるので、中学1・2年生の内申点は意識してがんばっておいた方がいいです。GMARCH附属や早慶附属の一部でも推薦制度がありますから、内申点を取っておくと選択肢が広がります。特に中2から中3で内申点が大きく変わる子は少ないので、中1からがんばる子が結果的に中3でもがんばれる、という傾向があります。

「クラスの中でトップ3に入ること」塾に入るときに母とした約束

--最近は学校のテストで順位が出ないことも多いと聞きます。そういった中で、子どものモチベーションをどう保てばいいのか、悩む親御さんもいると思います。

ラオ先生:まず、順位が出ないのは絶対評価になったからです。90点以上取れば全員「5」というように基準が決まっているので、平均点はあまり意味をなさなくなっています。モチベーションの保ち方については、各ご家庭でやり方は違うと思いますが、僕自身の経験をお話ししますね。

小6の夏に塾に入るとき、母と一つ約束をしました。「クラスの中で絶対にトップ3に入ること。それを下回るようなら、塾はあなたに必要ないから辞めてもいい」と。

--厳しいけれど、明確な目標ですね。

ラオ先生:はい。体験授業が楽しかったので「がんばる!」と言って入りました。結果的に2回ほど4位と6位を取ったことがありましたが、辞めずに済みました。

でも、最初の実力テストで3位だったとき、あと一つ順位が落ちれば辞めさせられると思って家に帰って泣いてしまったんです。そのとき、母が「どうすれば1位になれると思う?」と、夜遅くまで2時間も3時間も付きっきりで話を聞いて、今後の指針を一緒に決めてくれました。テストを見ながら「ここができていないね。どうすればできるようになると思う?」と、最初の最初で徹底的に話し合ってくれたことが、その後の自学自習にすごく役立ちました。

このように、基準をしっかり決める一方で、子どもがSOSを出してきたらそれをちゃんと拾ってあげる。そして、過去を責めずに未来を見る。この3つが大切だと思います。

--お母様のサポートが素晴らしいですね。

ラオ先生:母は、僕が理科と社会の勉強が苦手だったとき、学校のノートの覚えるべき箇所に全部ふせんを貼ってくれたこともありました。一緒に勉強するわけではないけれど、「ふせんの箇所だけ覚えればテストで点が取れる」とわかればがんばれますよね。こういうのも親のサポートだと思います。

中学受験か高校受験か 迷ったときの判断基準

--中学受験をするかしないか、悩む保護者も多いと思います。どちらが向いているか、何か判断基準はありますか?

ラオ先生:中学受験をするかしないかを決めるのは、環境と親御さんの覚悟がほぼ9割なので、向き不向きはあまり関係ないと思っています。早生まれかどうかも関係ありません。

ただ、「高校受験でよかったね」という子の特徴として一つあるのは、勉強以外に何か大きなやりたい趣味を一つ以上持っている子です。運動でも音楽でも、人生をかけるレベルでも、趣味レベルでもいいのですが、ある程度時間が必要なものです。そういったものがあると、公立中学で自分のポジションを作りやすくなります。公立中学は協調性が重視されるので、「自分はこれに打ち込んでいるんだ」というものがあると、周りからも認められやすく、本人もストレスなく過ごせる傾向があります。

--なるほど。何か一つでも秀でたものがある、というのは大切なんですね。

ラオ先生:そうですね。公立中学では、自分の立ち位置をどこかに決めなくてはいけない場面が出てきます。体育祭で活躍する、テストで高得点を取る、部活でエースになるなど、何でもいいんです。何も特筆するものがないという子は、むしろ私立の方が合っているかもしれません。

--貴重なお話をありがとうございました。

ラオ先生は塾の運営のほか、ご自身のYouTubeやSNSで勉強法や学校生活についてのお話や、授業を発信されています。ぜひ見てみてくださいね

こちらの記事もおすすめ

お話しを伺ったのは

学習塾経営者 兼 教育系YouTuber。慶應義塾大学在学中にYouTubeにて授業動画を投稿し、その後TikTokで「高校受験の勉強法」を確立。大手個別指導塾で最年少教室長を経験した実力で、約半年間で10万人フォロワーを達成、現在は週1回無料で授業LIVEを行い約5000人の前で授業を行っている。

2022年、YouTube「学年1位と最下位の勉強法の違い」が再生回数200万回を超え、高校受験講師として人気を博す。横浜市あざみ野駅にて「イーロン個別進学塾」代表をつとめ、宣伝広告費なしで年間過去最高生徒入会数を達成、誰もが「1度は教えてもらいたい塾講師」としてライブ授業では国内LIVEトレンド3位に入る。非常に明るいキャラクターで簡潔明瞭な授業を行っており、TikTok累計再生回数3億回、累計800万いいね数(2023年2月)を獲得、メディア出演もこなす実力派講師。

著書に『中学生のためのすごい勉強法』(イースト・プレス)。

文・構成/HugKum編集部 撮影/黒石あみ