子どもがある程度大きくなってくると集中して習い事や勉強をさせたいということが増えますよね。でも多くのママパパが悩んでいるのが、子どもが集中力できないということではないでしょうか?

目次

子どもに集中力がないと感じているママパパはどれくらい?

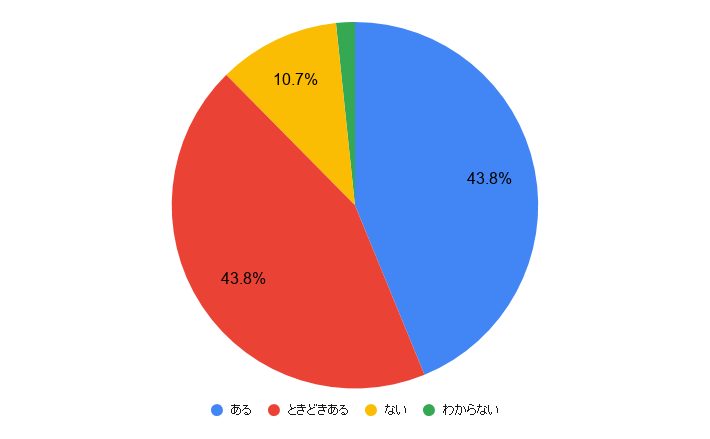

そこで、子どもに集中力がないと感じているママパパがどのくらいいるのか、7歳〜12歳のお子さんをお持ちのママ・パパ122人にアンケートを実施しました。

Q.お子様に集中力がない(続かない)と感じたことはありますか?

子どもに集中力がないかどうかを聞いたところ、87%もの人があると答えました。みなさん悩んでいるんですね。みんな同じなのね、ちょっと安心したという人も少なくないのでは。

子どもが集中できないのはどんなとき?

子どもが集中できないと答えた人に、どんな時に集中できていないと感じるかをヒアリングしました。集中して欲しいと思う時ほど集中してくれないように感じます。

勉強のとき

勉強に集中できないという声は多いですよね。勉強が好きな子はなかなかいないので、やる気が起きなければ集中も続かないはず。

「タブレット教材をやっていても分からない問題が続くとやめてしまう。同じく解ける問題が続いても止めてしまう」(40代・岐阜県・子ども4人)

「勉強をさせてもすぐに飽きて遊んだりしまい、自分が嫌いなことに関してはやる気が起きないのだと思います」(30代・群馬県・子ども2人)

他のことに気が散ってしまう

生活の中にいろいろな刺激があるので、ついつい気が逸れてしまうという子も多いよう。気になると、今やっていることが頭から抜けてしまうんでしょうね。

「何か他にやりたいことがある時 (ユーチューブの生配信の時間など)」(40代・東京都・子ども1人)

「子供は色々な事に興味を持つものだから」(40代・千葉県・子ども2人)

環境的な理由で

そもそも集中ができない状況も。周りがうるさかったり、見られているような時にはつい気になってしまうよう。

「授業参観での授業の様子を見て、キョロキョロしたり頭や足をよく動かし、気が散って集中できてないように見えた。沢山の保護者がいて、普段と違う状況というのもありますが」(40代・茨城県・子ども1人)

「周りの物音や兄弟の遊ぶ声に気をとられる」(40代・大阪府・子ども2人)

眠気や空腹など生理的な理由で

これは大人も同じかもしれないですね(笑)パッと気分を変えてあげないと集中するのは難しそうです。

「朝早く起きすぎて眠くなっている。」(40代・東京都・子ども3人)

「おなかがすいた」(40代・埼玉県・子ども2人)

子どもの集中力はどのくらい続くもの?

子どもが集中できる時間はどのくらいなのでしょう?幼児は10分程度と言われますが、朝の幼児向け番組を見ているとほとんどが5分〜10分刻みなので納得ですね。小学校低学年でも15分、中学生になっても30分程度と、授業の約45分の時間中、しっかり集中できる時間はかなり短いことが分かります。先生の授業力には頭がさがる思いですね、

また、「百ます計算」などの「隂山メソッド」が多くの学校・家庭で成果をあげている隂山英男先生によると、学力を高めるためには集中力を高めることなのだそう。そのためには、子供自身が「学習量と必要時間」を理解していることが大切。最初からうまくはできないので、大人が「これぐらいの『量』なら、これぐらいの『時間=質』でできるようになりたい」という意識を子供に持たせて勉強させることが大事なのだそう。だらだらと続けていたら、集中力は途切れてしまうということですね。

子どもが集中できないときの対処法

仕方がないと放っておくわけにもいかないので、子どもの集中力がないときの対処法を知りたいですよね。すぐにできそうなチェックポイントをまとめてみました。

食事・間食をする

お腹が空いていたりするとそもそも集中することが難しいもの。また、食事をすることで気分も切り替わるので、集中しやすくなることも。

「おやつを食べてから宿題にしています」 (40代・埼玉県・子ども2人)

睡眠不足になっていないか

睡眠不足などが続くと、生活リズムが崩れてしまいます。集中力を高めたり感情をコントロールするホルモン「セロトニン」は、ぐっすり眠って目覚めた朝に太陽の光をたっぷりと浴びると、分泌が増えるので、しっかりとした睡眠をとるのはとっても大切。昼間はしっかりと活動をし、早めに布団に入るようにしましょう。逆に、朝早く起きすぎてしまう場合には、遮光カーテンをつけるなど、よく眠れる工夫を。

集中できる環境を整える

周りの刺激につい気を取られてしまう子は多いですよね。なるべく勉強机の周りに刺激になるようなものを置かない、音を出さないという工夫をしてあげると、目の前のことに集中できるはず。

「部屋全体を静かにできるよう環境を整えている」(40代・東京都・子ども3人)

「机の上をきれいにしてテレビを消す」(30代・長野県・子ども2人)

時間を決める

宿題をするのにも、のんびりやっているといつまでも終わらないことに。時間が経てばたつほど集中力は途切れてしまうので、最初に何時までに終わらせよう、と子ども一緒に決めるのがポイント。

子どもが見やすい知育時計を活用するのも手。知育時計は、多くが長針と短針の色が違い、また目盛りがくっきり分かりやすいので、子どもの時間の感覚を覚えやすいもの。大人の方から一工夫してあげることも必要ですね。

「時間を決めて課題を行う」(40代・千葉県・子ども2人)

メリハリをつける

時間にメリハリをつけることも大事。一つのことをやったら5分休憩!など決めれば、集中できる時間が短い子どもでも集中力が途切れることなくできるはず。また言われるままにずっとやらされているという感覚もなくなるのでは。

「時間を決めてメリハリをつけさせるようにしている」(40代・埼玉県・子ども2人)

「短い時間のサイクルであきないようにしている」(40代・神奈川県・子ども1人)

できることから優先的に手をつける

自分がやるべきことの優先順位を子どもに決めさせる。大人がコントロールしてもなかなか乗り気にならないことも。であれば、子どもに取り掛かる順番を決めさせます。好きなことをスムーズに終わらせられれば、やる気が出てくることも。できたという達成感も大切ですよね。

「自分からすすんで、取り掛かっている事を優先的に行ってもらう」(30代・静岡県・子ども2人)

「勉強なら、ゲームみたいな問題を解かせてから、すらすら解けることを面白くさせ、持続できるようにしていく」(40代・東京都・子ども2人)

集中力は大人が工夫してあげることでついてくる

うちの子は集中力がないと嘆いていたママ・パパも、集中できるポイントを作ってあげることがこれならできそう、と思うことができたのでは。やみくもに集中しなさいと言っても難しいんですね。大人がさりげなくコントロールしてあげることが成功の近道です!

文・構成/HugKum編集部