目次

自己肯定感は乳児期に育まれる

諸外国との比較調査。その結果から、「日本の子どもは自己肯定感が低い」と結論づけられています。

でも、それって本当なの?

「自己肯定感」という言葉の生みの親、汐見稔幸先生がその背景を分析。さらに、乳児期に育まれる自己肯定感について、お伝えします。

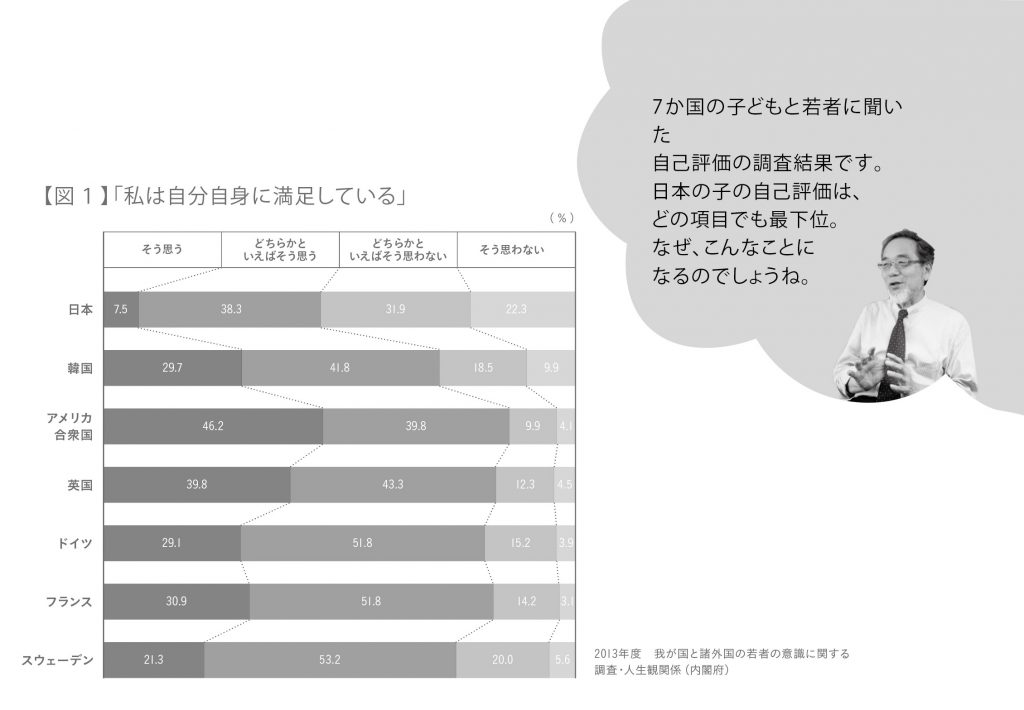

7か国の子どもと若者に聞いた自己評価の調査結果です。日本の子の自己評価は、どの項目でも最下位。なぜ、こんなことになるのでしょうね。一緒に考えてみましょう。

若者たちの自己肯定感は、日本が最下位!

「私は自分自身に満足しているかどうか」の問いを肯定できない

私が「自己肯定感」という言葉を考えたのは、1980年代。「自分は、自分自身をポジティブに見ているかどうか」という国際的な比較データが出てきたころです。

当時から何度も、自己肯定感にかかわる国際比較調査が行われてきました。そしてそのたびにいつも、日本の子の「自分を肯定的に見られない傾向」が強く出ていました。

たとえば、【図1】は、2013年に内閣府が実施した調査結果のひとつ。7か国の13歳から29歳を対象に、「私は自分自身に満足しているかどうか」を聞いたものですが、見てのとおり、日本人は最下位になっています。

このように「自分のことをポジティブに評価できない」ことを、私は「自己肯定感が低い」と表現してきたんですね。

ただ、私自身、「自己肯定感」という言葉の意味を深く吟味して、定義づけることはしてきませんでした。そこで今回、この言葉を考え出した私の立場から、その言葉の意味と「本当に日本の子ども・若者は自己肯定感が低いのか」を、ここで一度立ち止まって考えてみたいと思っています。

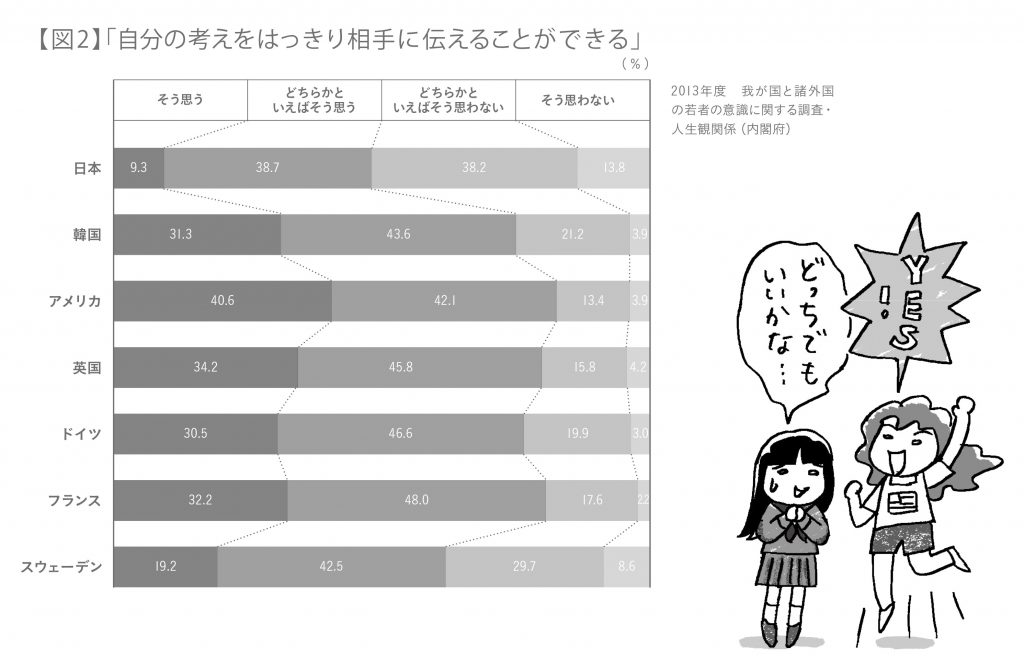

自分の考えを伝えられない日本人

もうひとつ、データを見てください。【図2】は、「自分の考えをはっきり相手に伝えることができるかどうか」を聞いた調査の結果です。ここでも日本は、他国と比べて、「はっきり伝えられない」と答えた子の数値が高くなっていますね。

なぜ、はっきり伝えられないのか。そこには、おそらく文化の違いがあるのだと思います。

日本は古来より、和を重んじる国。周囲と仲よくやることが大切で、自分の思っていることをはっきり表に出すことを美徳としない文化があります。

対してアメリカを中心とするほかの国は、競争原理がベースに働いています。自分の意見をはっきり伝え、リーダーシップを発揮できないと生き残れない、そういうお国柄があるんですね。

押しの諸外国と控えめ重視の日本、文化的な背景も関係?

そのため、他国では子どもに対して、自分の意見をはっきりいえる強い子となるように自己主張をさせて教育します。逆に日本は、控えめを重視する「抑制的文化」のなかで子どもを育てている。

そういう文化の違いが、もしかしたら、これらの調査結果に反映されているのではないでしょうか。

「自分のいいところは何?」と聞かれたときに、小さいときからポジティブにはっきり主張するように教育されている他国の子どもに対して日本人は、謙虚に、「特にありません」と答えるように育てられている。

この調査自体、実際の子どもの行動を見て、自己肯定感が高いか、はっきり答えられるかを調べているのではなく、自己回答で子どもたちの意識を調べているのですよね。そうすると、言葉で表現するときの日本人の控えめな文化、行動様式の特徴が出てきている面がかなりある、といえることになります。

そういった文化の違いから来る先入観を無視しないで、本当に「心の深い部分」で、自己を肯定できていないのかどうか。そこはもっと、丁寧に検証していく必要があるように感じます。

他者への基本的信頼感は、6歳までに育つ

さて、「心の深い部分」という言葉を書きました。それについて、少し説明させてください。

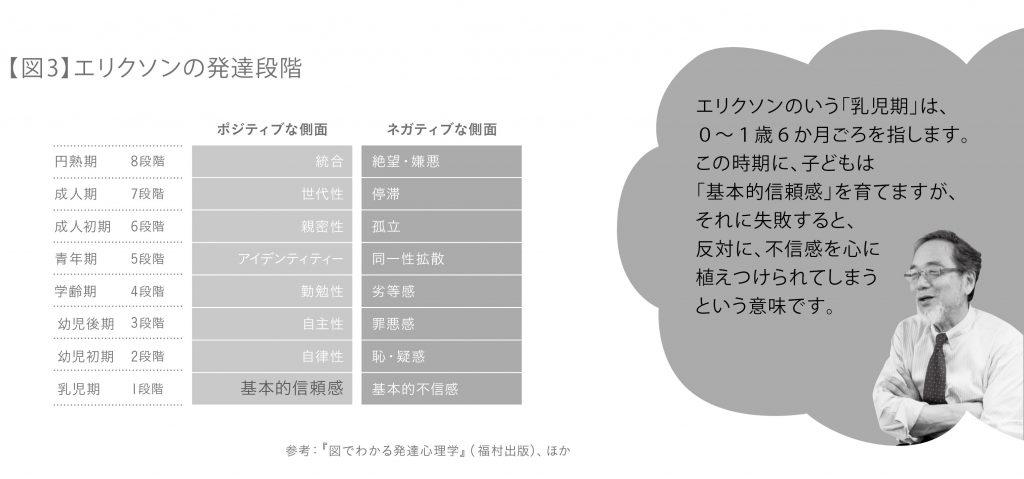

「エリクソン」という発達心理学者の名前を聞いたことがありますか? 彼は人間の発達を8つの段階に分けて考察した、アメリカの研究者です(1902~1994年)。

彼は、発達の第1段階である0~1歳6か月の乳児期に、赤ちゃんは大人との関係のなかで安心感をもてるようになり、「他者と自分への信頼感」も育てていくと考えました。この信頼感を「基本的信頼感」と彼は呼んでいます【図3】。

「自分のまわりにいる人は、自分が泣いたり、だだをこねたり、自分をありのまま出しても、無視したり、頭ごなしに否定しない。自分は何があっても最後には守ってもらえる、そういう価値ある存在」

赤ちゃんの心の中に、このような基本的信頼感が宿った後、その上に自律性、自主性などが成長するという考え方です。これは、今の保育や教育でもよく引き合いに出される概念ですね。

0〜2歳児が大事!と言われる理由は

「基本的自尊感情」と「社会的自尊感情」

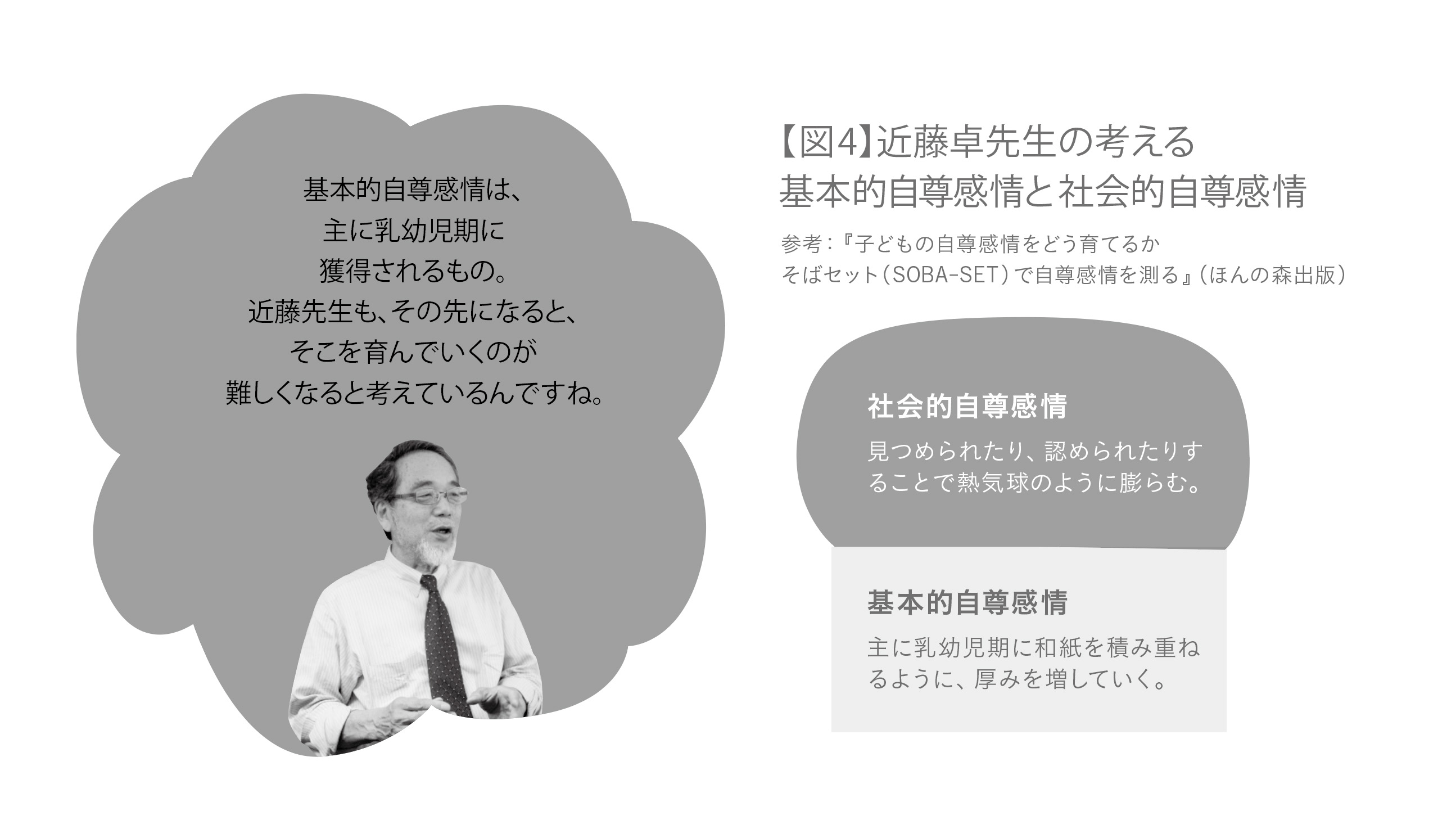

エリクソンのいうこの基本的信頼感に支えられて、「基本的自尊感情」というものが育っていくと考える臨床心理学者(近藤卓教授)がいます。(彼のいう「自尊感情」は、私が考えてきた「自己肯定感」とかなり近いものです)。

近藤先生のいう「基本的自尊感情」は、主に乳幼児期に育つ、ありのままの自分で大丈夫という、自分の育ちの核となる感覚。そしてそれと区別して、 「社会的自尊感情」があるといいます【図4】。

これは、3歳ぐらいになって、「素敵な絵が描けた」「上手に跳べた」という達成感、まわりから「すごいね」「がんばったね」という評価を得ることで、育っていく自尊感情です。

私が一番なるほどと思ったのは、近藤先生が、「基本的自尊感情」のほうが「社会的自尊感情」よりも重要だといっている点です。

0~2歳児の間に、しっかり自分を受けとめてもらえ、「基本的自尊感情」が育っていれば、その後、「社会的自尊感情」を得られない失敗が少々続いても、「今度、がんばればいい」と思えるなど、深いところで傷つくことはない、というのですね。

もし、この「基本的自尊感情」がもてていないのに「社会的自尊感情」を上げようとすると、評価や達成感を求めて絶えずがんばり続け、まわりの評価ばかりを気にすることになります。そして万が一、失敗してしまったときには、逆に激しく自信を喪失し、立ち直れなくなってしまいかねません。

ですから、まず、「失敗しても大丈夫。評価に関係なく、私はそのままで、価値のある人間!」という基本的自尊感情が育つかかわりを、幼いうちにしっかりもちましょう、その時期の育ちがとても大事なんですよ、ということなんです。

基本的な自己肯定感があれば大丈夫

近藤先生のいう「基本的自尊感情」は、「心の深い部分で育つ感覚」といえると思います。

そして──自尊感情を「自己肯定感」と置き換えていわせていただくと──「基本的自己肯定感」と「社会的自己肯定感」のふたつがあるとしたとき、「あなたは自分に自信があるか?」という質問に対して、「ない」と答えた子のなかには、「社会的自己肯定感は今いちだけど、心の奥底の基本的自己肯定感はもっている」子が含まれている可能性があると考えました。

このような子は、近藤先生の説に立てば、それほど心配には値しない、ということになります。

なかには、本当に、「基本的自己肯定感」の育ちから危うい子がいるかもしれません。大人からの応答的対応が少ないなかで成長し、「基本的自己肯定感」を持ち得ていない子。さらに、「基本的自己肯定感」が確立する前から、「できる・できない」で判断される経験を積まされ、「社会的自己肯定感」の育ちまで阻害されている子もきっといるでしょう。

そのように、トータル的に「自己肯定感」が低くなっている子は一定数いると思われます。ただ、たとえそうであったとしても「自己肯定感を高める!」ことが保育や教育の目的になったり、心を鍛えるという動きが出てきてしまうとしたら、それは違うと思うのです。

「自己肯定感を高める」──のリスク

私は今まで「自己肯定感を高める」という表現を、意識して使わないようにしてきました。自己肯定感は、それだけを抜き出して育てられるものではないし、「かかわりの結果」として育っていくものだからです。

それは今までやってきた「子どもに共感し、受けとめる」などのかかわりそのものであり、特別何か新しいことを始めなくてはいけない、ということではありません。

そもそも、子どもの心の育ちの問題は、その子の心に原因があるのではなく、外側の社会のあり方に問題があるから出てくるものです。にもかかわらず、「自己肯定感を高めよう」といわれると、あたかも「その子の心に弱さがあるからいけない」と錯覚してしまいがちです。そして、「もっと強い心をもちなさい」と、叱咤激励することになる。そんなことをしても、「基本的自己肯定感」も、「社会的自己肯定感」も育ちませんよね。

これからの時代に必要な能力は「非認知能力」

最近、「非認知能力」(社会・情動的スキル)という言葉を聞いたことはありませんか? 今、先進国がこぞって研究を進めている能力の概念のことです。

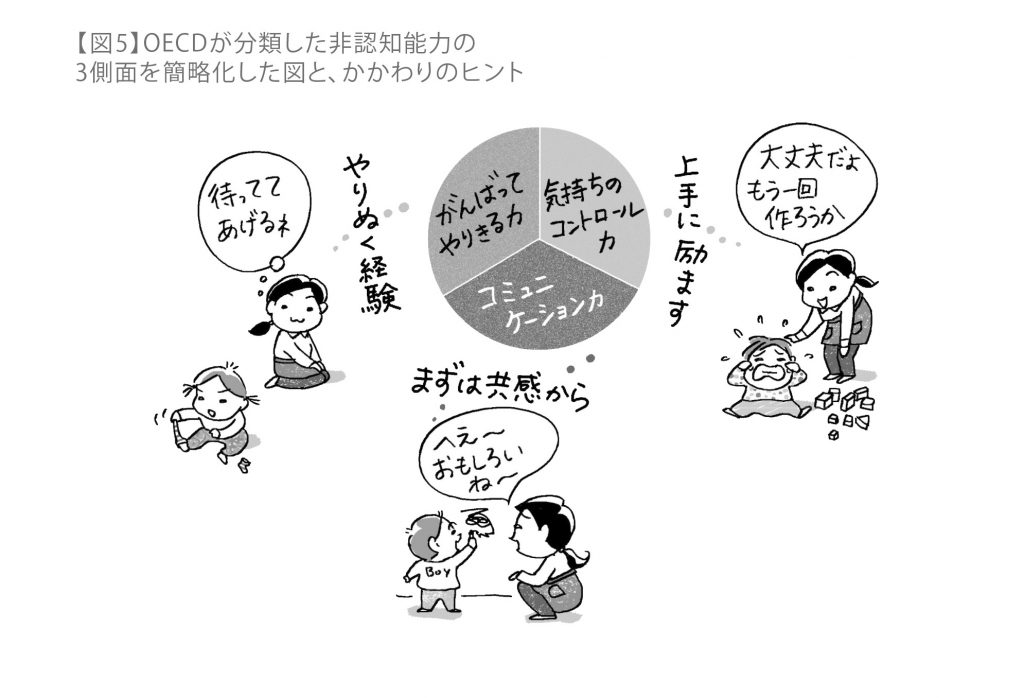

「認知能力」が記憶力や思考力などの知性とすれば、「非認知能力」は、コミュニケーション力・がんばってやりきる力・気持ちのコントロール力という、情動・感情に関連する能力です。簡単にとらえると、前者は「IQ」(知能指数)、後者は「EQ」(感情指数)といえそうです【図5】。

自己肯定感と非認知能力の構造図

今までは、認知能力が高い人が将来、社会で成功すると考えられていましたが、今、「非認知能力」が高い人のほうが、大人になってから成功している人が多いというデータが出てきているのです。

特に、乳幼児期に「非認知能力」が高まると、それが生涯、影響し続ける可能性が示唆されています。そのため、乳幼児期には、認知能力よりも、そちらの発達を最優先にすべきだということが今、世界の常識になりつつあるんですね。

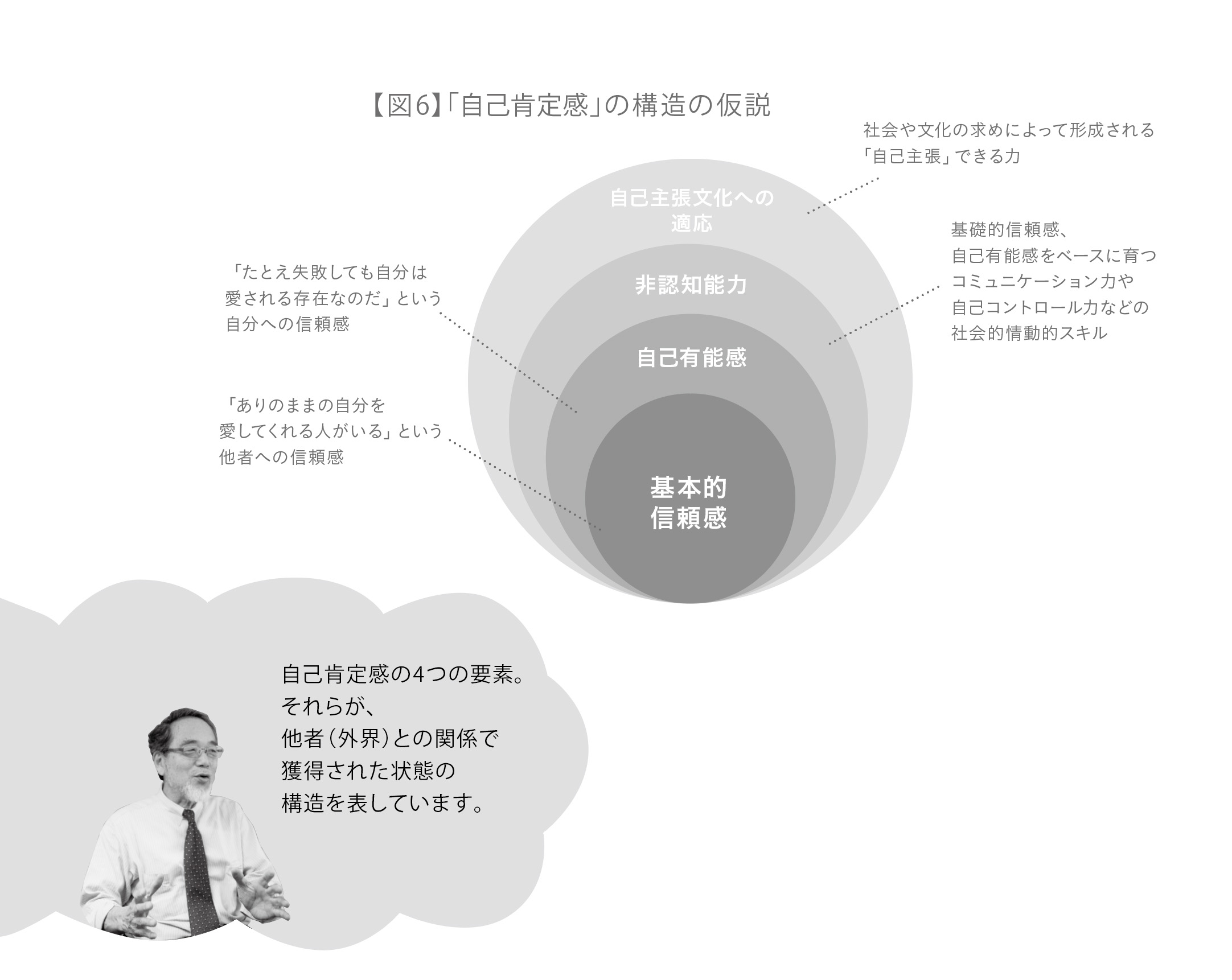

そこで私は、自分なりの仮説として、自己肯定感の構造を、この「非認知能力」と関連づけて考えてみました。自己肯定感が、外部との関係で発達したときの構造図です【図6】。

ベースになるのは「自分は愛される存在」と感じること

自己肯定感の構造図の一番内側には、「どんな自分であっても愛してくれる人がいる」という他者への基本的信頼感があります。「自分は愛される存在なんだ」という自分への信頼感=自己有能感がその外にあります。

それらをベースに、さらなる他者とのかかわりで育っていくのが「非認知能力」。そして、その外側に社会や文化の求めに応じて形成される「自己主張文化への適応」があります。これが、今、私が考えている自己肯定感の構造図です。

日本の子どもの「自己肯定感が低く」表れてしまうのは、この一番外側の「自己主張文化への適応」が弱いからとも考えられます。今のグローバル化社会においては、「自己主張文化への適応」についても、その育ちを応援する必要があるでしょうね。

ただし、乳児期に一番育つべきなのは、基本的信頼感。それから自己有能感。「非認知能力」については、月齢が上がるにしたがって、保育者の対応に幅が出てくるといえるでしょう。

では、「非認知能力」は、具体的にどんなかかわりをすると育っていくのでしょうか。

子どもの「非認知能力」を育てるかかわり3つ

共感する

たとえば、コミュニケーション力では、「共感的に子どもと接する」こと。子どもが何かいたずらをしているときに「だめでしょ」ではなく、「へえ、おもしろいことしてるねえ」とその子の気持ちに共感してあげる。それによって子どもは大人に心を開き、コミュニケーションを楽しめるようになっていきます。

やり抜く体験を保障する

がんばってやりきる力については、遊びのなかで「こういうことやりたい」という気持ちをもてるようにし、それをやり抜く体験を保障することですね。

楽観的な声かけ

そして、感情のコントロール力については、元気がないなって思ったときに励ましたり、「なんとかなるよ」と、楽観的になれるよう声をかけたりする。そうすることで、基本的信頼感が呼び覚まされ、自分で気持ちをコントロールできるようになっていくと思われます。

汐見稔幸先生からアドバイス

この記事の文頭で、控えめな抑制的文化の影響のせいで、日本の子どもの「自己肯定感が低く見えている」可能性があることを書きました。

ただしその一方で、その同じ抑制的文化が原因で、非認知能力に関係するポジティブな感性を大人が育て切れておらず、それが自己肯定感の低さにつながっている可能性も否定できません。

そしておそらく、自己肯定感の基礎が乳幼児期に固まっていくことだけは、間違いないでしょう。なかでも、社会とのかかわりを初めてもつ乳児期が大事なのは、今さらいうまでもありません。

世界の注目が集まる乳幼児期の育ちに、誇りと責任をもってかかわっていきたいですね。

記事監修

東京大学名誉教授。日本保育学会会長。一般社団法人家族・保育デザイン研究所理事。専門は教育学、保育学、育児学。NHK Eテレの『すくすく子育て』の出演でもおなじみ。保育者と保護者の交流誌『エデュカーレ』編集長。著書に『新装版 0~3歳能力を育てる 好奇心を引き出す』(主婦の友社)、『3~6歳 能力を伸ばす 個性を光らせる』(主婦の友社)など多数。

文・イラスト・撮影/大枝桂子 出典/『新 幼児と保育』 ※保育者向けの記事を再構成しました。