目次

国語の教科書にも掲載される名作短編「羅生門」

高校生の国語の教科書にも長年掲載されていることから、多くの人がきっと一度は読んだことがある『羅生門』。しかしながら、一読はしたもののどんなお話だったのか覚えていない…という方も少なくないようですね。

また、このお話が何を言わんとしているのか、感想文にはどんなことを書けばよいのかとお悩みの方もいるのではないでしょうか。

本記事では、そんな『羅生門』のあらすじや作者の情報、感想文の書き方を押さえていきましょう。

あらすじ

まずは、『羅生門』のあらすじをご紹介します。

解雇され、途方に暮れる下人

舞台は、平安時代のある雨の夕方の羅生門。引き取り手がなく放棄された死体が転がるその門の下で、ある下人が雨宿りをしながら途方に暮れていました。

地震や辻風などの災害が続き、都の人々は飢餓に苦しんでいたこの頃、下人は仕えていた主人から解雇され、生活のあてをなくしてしまっていたのです。下人はいっそのこと盗人にでもなろうかと思い悩んでいました。

死体の髪を抜く老婆

下人が人目のない場所で夜を越すために門の上へと登ってみると、死体が転がる中に生きた人間の気配がしました。のぞいてみると、そこでは猿のようなひとりの老婆が女性の死体から髪の毛を引き抜いています。

なぜそんなことをするのかと理解できない下人でしたが、死人の髪の毛を抜くということは、それだけで「許すべからざる悪」だと憎悪を覚えます。下人が問い詰めると、「かつらを作って売るために死人から髪を抜いている」とこたえる老婆。

さらに、悪い行為だと思うかもしれないが、生きるためには仕方のない行為であること、そしてその死体の女も生前に干したヘビを魚の干物と偽って売っていたこと、それも生きるためには仕方がないことで、女も自分の行為をきっと許してくれると考えていることを説明します。

老婆の着物を奪う下人

下人は老婆の答えが平凡であることにがっかりしましたが、門の下で思い悩んでいたときにはなかった勇気が生まれるのを感じます。そして、「おれもこうしなければ死んでしまうのだ」と老婆の着物を剥ぎ取って、老婆を蹴飛ばし門を駆け降りていきました。

登場人物

ここでは、『羅生門』の登場人物をおさらいしておきましょう。

下人

仕えていた主人から解雇され、生活のあてをなくしてしまった男。羅生門の下で雨宿りをしていた。

老婆

羅生門の上で女性の死体の髪を抜いていた老婆。

死体の女

生前、干したヘビを魚の干物と偽って売っていた女。疫病で亡くなる。

作者・基本情報|元ネタは平安時代末期に成立した「今昔物語集」

では、『羅生門』とはどのような背景をもつ作品なのでしょうか。本作の基本情報や作者、時代背景についてをご紹介していきます。

「羅生門」の基本情報

『羅生門(らしょうもん)』とは、大正時代に活躍した日本の小説家・芥川龍之介(1892年3月1日 – 1927年7月24日)による文学作品です。

平安時代末期に成立した説話集『今昔物語集(こんじゃくものがたり)』内の一話「羅城門登上層見死人盗人語第十八」をベースに、短編小説として芥川によって脚色のうえ、書き直されました。

「今昔物語集」とは?

『今昔物語集』は、天竺(インド)、震旦(中国)、本朝(日本)の三部で構成される説話集です。

例外を除いた大部分の物語が「今昔」(「今は昔」=「今となっては昔のことだが、」)という書き出しの句で始まり、「トナム語リ傳へタルトヤ」(「と、なむ語り伝えたるとや」=「〜と、このように語り伝えられているのだという」)という結びの句で終わります。

どの部も、因果応報譚などの仏教説話が導入として紹介され、その後にそれぞれの物話が続く体裁がとられている点が特徴です。

「羅城門登上層見死人盗人語第十八」とは?芥川版「羅生門」との違い

そんな『今昔物語集』の巻29第18話「羅城門登上層見死人盗人語 第十八」は『羅生門』の元ネタとなりました。

「羅城門登上層見死人盗人語 第十八」は、羅城門(羅生門の別称)で盗人が老婆と遭遇する物語。主人公が下人ではなく初めから盗人であったり、老婆が髪をむしる死体は彼女がずっと仕えていた主人のものだったりと『羅生門』とはそれぞれの人物の境遇が異なります。

最後には、盗人が老婆と死体の衣、そして死体から抜き取られた髪を奪ってその場を去りました。

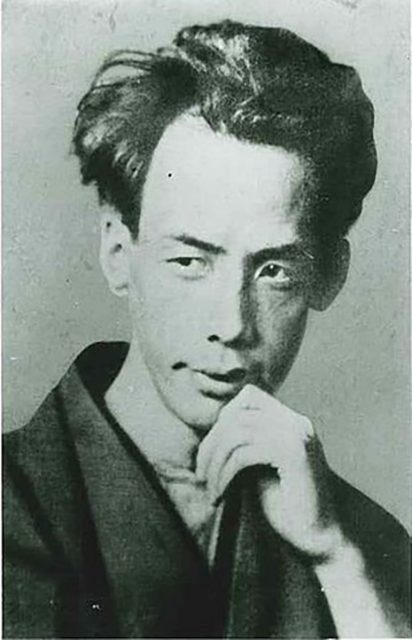

作者の芥川龍之介はどんな人?

作者は、日本の近代文学界を代表する文豪のひとりとして知られる芥川龍之介。

東京帝大英文科在学時に短編『鼻』が夏目漱石から評価され、その後、『今昔物語』などを題材とした『羅生門』『芋粥』『藪の中』、中国の説話を基にした『杜子春』などの作品を次々に発表しました。短編小説を多く執筆し、人間の心情を巧みかつ鮮やかに描く作風が特徴です。

1925(大正14)年頃より体調がすぐれず、35歳にして薬物自殺しました。

羅生門の場所や時代背景

そもそも「羅生門」は本当にあったの?と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

「羅生門」とは、平安京・平城京の京域南端中央に正門として設けられた門「羅城門(らじょうもん)」の後世の当て字です。「羅城」とは都を取り囲む城壁のことで、人々は門を通じて「羅城」の内外を行き来しました。

本作の時代背景は平安時代なので、ここでいう「羅生門」とは平安京へと通じるものを指します。816年に台風で倒壊して再建された後、980年に暴風雨で再び倒壊した後は再建されることはありませんでした。現在は、「羅城門跡」として、京都の南区唐橋羅城門町花園児童公園内に石碑が設置されています。

「羅生門」では何が描かれている? 作者が伝えたいこととは

『羅生門』を読んだものの、「作者が何を言わんとしているのかわからない」という場合もあるのではないでしょうか。作者が『羅生門』を通じて伝えたかったことを考えてみましょう。

善悪とは?

死体の女性の髪の毛を抜いてかつらを作ろうとする老婆だけでなく、死体の女性もまた干したヘビを魚の干物と偽って売っていたというくだりがありましたね。盗み・騙しは、通常では「悪行」とされますが、これらはすべて、苦しい世の中を生き抜くために行われたこと。衰退した都において、彼らはこうでもしなければ生きていけないのです。

生きるという本能に基づいたこの行為は、一概に「悪」といえるのか。そもそも善と悪とはどのように区別されるのか。作者はそのような「問い」を読者に投げかけているのではないでしょうか。

自己欺瞞と人間の良心の脆さ

職を失って途方に暮れていたものの、盗人になる踏ん切りがつかずにいた下人。そんな下人は、老婆が死体の髪の毛を抜くのをはじめて見た時、それを「許すべからざる悪」だと思います。それにもかかわらず、老婆が「生きるためには仕方がないこと」だと言うと、急に勇気が生まれて「おれもこうしなければ死んでしまうのだ」と言って老婆から着物を奪ってその場を去りました。

この一連の流れから、老婆から得た「盗みを正当化する理由」によって、下人は自分の良心を欺いたと捉えることができます。このことを経て、作者は「善悪」の線引きの曖昧さと同時に、人間の良心の脆さを伝えようとしたのかもしれません。

読書感想文の書き方

最後に『羅生門』をテーマとした読書感想文の課題等に際して、気に留めたいポイントや感想文の簡単な例をご紹介します。

気に留めたいポイント

前の章でも触れてきたとおり、本作では「善と悪」や「人間の良心の脆さ」が大きなテーマとして扱われています。感想文を書く際には、自分の考えやエピソードを織り交ぜながらぜひ触れておきましょう。

例文(500字〜600字程度)

『羅生門』を読んで、わたしは「善と悪」とは線引きし難いものであることや、人間の良心とは曖昧であることに気付かされました。

本作に登場する人々はいずれも生活に困窮し、「生きるためには致し方ない」という理由をつけて盗みを犯しています。生きるという本能に基づいたこの行為を、一概に「悪」といえるのか。そもそも「善」と「悪」とはどのように区別されるのか。そのような問いを投げかけられたように思いました。

さらに、はじめは老婆が死体の髪の毛を抜くのを「許すべからざる悪」だと感じていた下人も、老婆の行為の理由を聞くと急に勇気が生まれて、「おれもこうしなければ死んでしまうのだ」と言って老婆の着物を奪うという盗みを行います。生きるという本能によって簡単に罪を正当化できる人間の良心の脆さもまた、本作のテーマではないでしょうか。

ニュースを見ていると、毎日のようにどこかで不幸な事件が起きていることがわかります。しかしながら、そのような事件を起こす人にもまた、それをしなければ生きていけないような切羽詰まった理由があるのかもしれません。被害者がいる限り、罪は罪としてもちろん禁じられ裁かれるべきではありますが、そのような罪の根絶のためには、犯罪者だけでなく、より広い社会課題にも目を向けなければいけないように思います。本作を経て、そのような想像力や視点を持つことの大切さもまた痛感させられました。

普遍的な人間の本能と倫理の問題を描いた一作

今回は、芥川龍之介の代表作のひとつである『羅生門』のあらすじや時代背景、感想文を書く際のポイント等をご紹介してきました。

短いお話ではありますが、普遍的な人間の本能と倫理の問題を描いた一作です。ぜひ一読して、ご自分の考えを巡らせてみてくださいね。

あなたにはこちらもおすすめ

文/羽吹理美 構成/HugKum編集部