目次

セミのぬけがらが大好き!種類や個数を詳しく調査

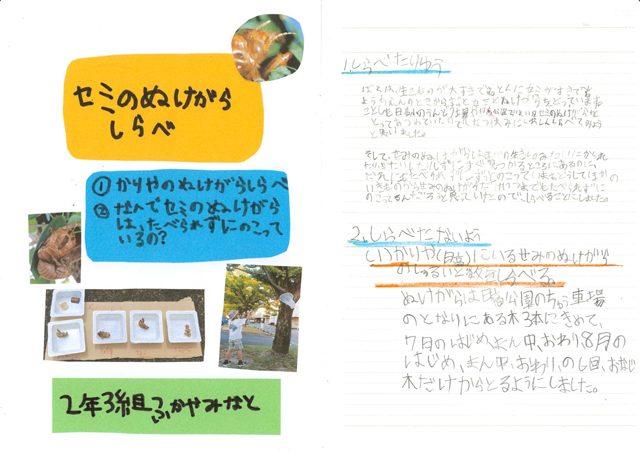

小学館の図鑑NEO賞を受賞した小2の深谷南仁(ふかや みなと)さんの自由研究のテーマは、「セミのぬけがら」。身近な場所ではどんな種類のぬけがらが、どのくらい見つかるのか、そして、なぜぬけがらは他の生き物に食べられず、残っているのかを調べました。

「小学館の図鑑NEOシリーズ」の根本徹編集長からは、セミのぬけがらを丁寧に調べていること、そして後半の「ぬけがらがなぜ食べられないのか」ということに着目して、自分で予想したり、工夫したところが受賞のポイントだったとのコメントがありました。

――セミのぬけがらをテーマに選んだのはなぜですか?

南仁さん:学校でも、家に帰ってからも毎日セミのぬけがらを採りに行っていて、他の生き物はなかなか見つからないのに、セミのぬけがらだけはたくさん残っているから、なんでだろうねってお母さんと話していました。

他の生き物みたいに隠れたり、擬態したりしていなくて、すぐ見つかるところにあるのが不思議だと思いました。

――たしかに、セミのぬけがらは街中でもよく見かけますね。

南仁さん:ザリガニとかは脱皮したら、ぬけがらを食べるのに、セミは食べないから、栄養がないのかなぁって。

「セミのぬけがらは食べられないのか?」素朴な疑問をもとに実験開始!

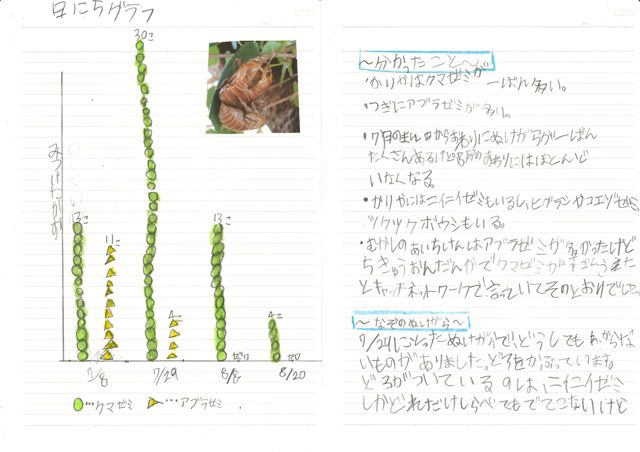

まずは、日付ごとにセミのぬけがらの種類と数を調べます。クマゼミやアブラゼミに加えて、ヒグラシやコエゾゼミも発見したそう。

――セミのぬけがらの種類はどうやって見分けるのですか?

南仁さん:触覚の長さでしか見分けられないのがあって難しかったです。腹に突起があるのはクマゼミです。

南仁さんのお母さん:触覚の細かいところで判別するので、取れてしまわないように容器に入れて持って帰ったり、ルーペで拡大して見たりしていましたね。同じようなぬけがらに見えても大きさが違ったり、ドロドロだったりピカピカだったり、ということを私も今回初めて知りました。

――表やグラフを使いながら、わかりやすく自由研究をまとめていますね。

南仁さん:ぬけがらを集めるときはめちゃくちゃ楽しかったけど、紙に書くのは本当に大変でした。

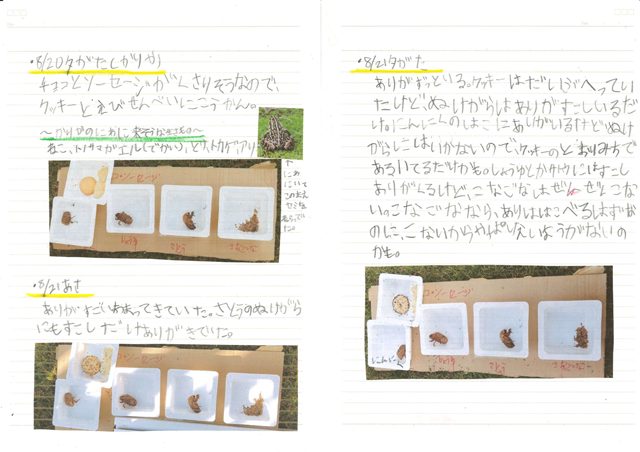

そして、セミのぬけがらが食べられるかどうかの実験では、「おいしい味やにおいがついていたら食べられるかも」「こなごなにしたら食べられるかも」という予想のもと、しょうゆや砂糖をつけたぬけがらや、にんにくのにおいをつけたぬけがら、そして比較するために他の食べ物を一緒に置いて観察しました。

――この実験では、どんなところを工夫しましたか?

南仁さん:どんな味にしたら生き物が来てくれるか、においはどうやったらつくか、お母さんと考えました。

――なかなかぬけがらに生き物が集まらなかったときは、どんな気持ちでしたか?

南仁さん:アリだけじゃなくて、カエルとかネコとかが食べに来てくれると思っていたので、予想が外れてショックでした。

――南仁さんはどんなふうに自由研究に取り組んでいましたか? また、お母さんはどのようにサポートされましたか?

南仁さんのお母さん:セミのぬけがらを数えるときなどは、本人が数えて私がメモを取ったりしました。ただ、やはり内容を紙にまとめるのは苦労していましたね。観察をしているときは楽しいのですが、いざ机に向かうと3行書くのにも10分、20分とかかりました。

途中でくじけそうになることも何度もあり、私も、もうこれはできないかもしれないと思うこともありました。でも10分休憩して、また書いてというようなことをくり返して、最後までまとめ上げることができました。

子どもの「好き」を親子で一緒に楽しむことをモットーに

――南仁さんは普段はどんなことが好きですか?

南仁さん:恐竜が好きです。夏は虫がいっぱいいるからカマキリ、セミ、ザリガニ、カニ、バッタをとりに行くのが楽しい!

――将来、なりたいものはありますか?

南仁さん:恐竜博物館の学芸員さんか、化石発掘をする人になりたいです。

――ここからは、南仁さんのお母さんに、子育てについてお伺いしていきます。お母さんから見て、南仁さんはどんなお子さんですか?

南仁さんのお母さん:面白いことが大好きで、コロコロコミックをこよなく愛するどこにでもいる男子です。でも、いったん何かにハマるとその熱量がすごいです。とにかくハマったものの種類を知ることが好きですね。小さな頃から「しゅるい」という言葉だけは覚えていたほどです。

1年生の自由研究では大好きな角竜類をテーマにして、いろいろな博物館を回ったり、図書館に図鑑を見に行ったりしましたね。福井県の恐竜博物館の図書室にあった、角竜類の特別展の図録に、知らなかった恐竜の名前が10個~20個ほど出てきて、二人で興奮したのを覚えています。

昆虫だとセミやカマキリ、他にもペンギン、カタツムリとかカニにハマったこともあります。でも図鑑に載っている種類だけでは物足りず、大人用の写真集に近い書籍を探すこともよくあります。カマキリだけが載っている写真集もお気に入りです。

――子育てで大切にしていることを教えてください。

南仁さんのお母さん:好きなものはとことん一緒に楽しむことです。先日も「恐竜学検定」を親子で受検しました。息子の知識には全く勝てないですが、一緒に調べていると知らなかったことばかりで、自分も楽しいです。

私は、実は昆虫が苦手なのですが、自分の実体験として、親が嫌いと言ったものは大人になってもずっと苦手なことが多いので、自分が苦手と思っていてもそういうことは口に出さないように心がけています。

今も昆虫を触ったりはできませんが、実物を目の当たりにしても「かわいいね~!」と心から思えるようになったんです。大人になってから自分の強い価値観を覆すことができるのは本当に子どもの力だなと思います。

同様に勉強も辛いものではなく、楽しいというイメージが少しでもつくように、宿題なども一緒に楽しんでやれるような声かけを心がけています。「学ぶことが楽しい」というイメージ付けができれば、自分の手を離れて大人になってもずっと学ぶことを楽しめると思っています。

――自由研究と同様に、親子で楽しまれている様子が伝わってきますね。

南仁さんのお母さん:自分に余裕がなくなると子どもに怒ってしまうことが悩みだったので、「怒らない子育て」とか「アンガーマネジメント」についてはたくさん本を読みました。とにかく最新の子育て論を調べて、自分の知識をアップデートして実践するようにしています。

――南仁さんにはどんな人になってほしいとお考えですか?

南仁さんのお母さん:息子がどんな夢を持っても、「大変そう」「無理かもよ」などとは言わずに、本人が実際になれたときを夢見て一緒に楽しんでいきたいです。

実際に将来の夢として叶わなかったり、途中で路線変更したり、そういう可能性は大いにあります。でも、子どものときに熱中できることや、その気持ちを大切に、本人の「やってみたい」にはできる限り応援と支援をしていきたいなと思っています。

「ぬけがらしらべ」は継続中!?自由研究は親子で一緒に楽しむ機会にもなる

「セミのぬけがらは食べられないのか?」の研究については、もう少し調べてみたいという気持ちはあるものの、次はやっぱり大好きな恐竜をテーマにしたいという南仁さん。

自由研究は「大変そう」というイメージも持つ人も多いかもしれませんが、深谷さん親子のように、子どもの好きなことを親子で一緒に楽しみ、形にできるよい機会になるのだと感じました。

自由研究コンクール結果発表はこちら!

ほかの受賞者のインタビューもおすすめ

取材・文/平丸真梨子