目次

「鉄オタ倶楽部」とは

鉄オタ倶楽部は、ASD(自閉スペクトラム症)があって知的障害がない、鉄道に強い関心を示す小学生から高校生の集団。月に1回、2時間くらいの活動をしていて、結成して今年で7年になります。

越野先生:鉄オタ倶楽部ができたのは、10年くらい前に奈良教育大学特別支援教育研究センターで行っていた、「夏休みしゅくだいおたすけプログラム」がきっかけです。2007年3月から、奈良教育大学特別支援教育研究センターでは、発達障害がある子どもたちを対象に、発達相談や小集団プログラムなどを行ってきました。

その中で、「夏休みの宿題で困る子が多い」という多くの声を受け、この「夏休みしゅくだいおたすけプログラム」を始めたのです。すると、その中でも「自由研究がうまくできない」という子が多いことに気がつきました。彼ら、彼女らは、独特な興味や関心、思いつきをもっていることが多いのですが、それらは自由研究として取り組むには難易度が高いものでした。

しかし、せっかく子どもたちが思いついたアイディアや希望を、なんとかかなえられるようにしてあげたい…そんな思いから、集団プログラムとしての「鉄オタ倶楽部」を発足しました。もちろん、鉄道以外にもさまざまなジャンルのものごとに、深い思いをもっている子どもたちもいます。

しかし、そのすべてに取り組むことはできないので、まずは第一弾として、ASDがある子たちの中では特に興味を示す子が多く、マイナーな中では比較的メジャーな世界である、「鉄道」を取り上げることにしたのです。

富井先生:鉄オタ倶楽部のメンバーを募集すると、募集人数を超える多くの応募がありました。

そのため、期限より早めに締め切ることに…。

現在も多くの問い合わせをいただいている状況で、この取り組みのニーズの高さを知りました。ただ、あまりに大人数でも運営が難しいので、発達的な力量の水準や言語理解力、マニア度、性格の傾向などを見ながら、普段どうしても「少数派」になりがちな彼らが「多数派」になれるように考えて選考しています。

クライマックスは「成果発表会」! 「鉄オタ倶楽部」の一年

富井先生:鉄オタ倶楽部は、毎年5月スタートで、5月から8月を前期、10月から3月を後期として活動しています。

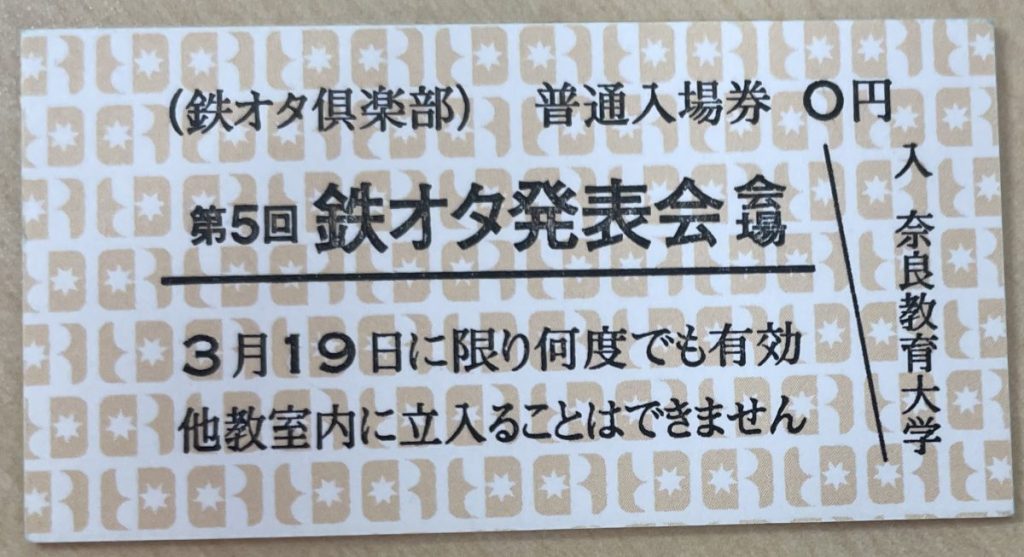

前期は、前期の最後である8月に、たとえば「みんなで〇〇鉄道に乗りに行こう」などの目標をたてて、それに向かってルートを考えるなど、準備をする活動をしています。後期は、3月に活動の成果発表会があるので、そこに向けて発表の内容について話し合い、準備をしていきます。

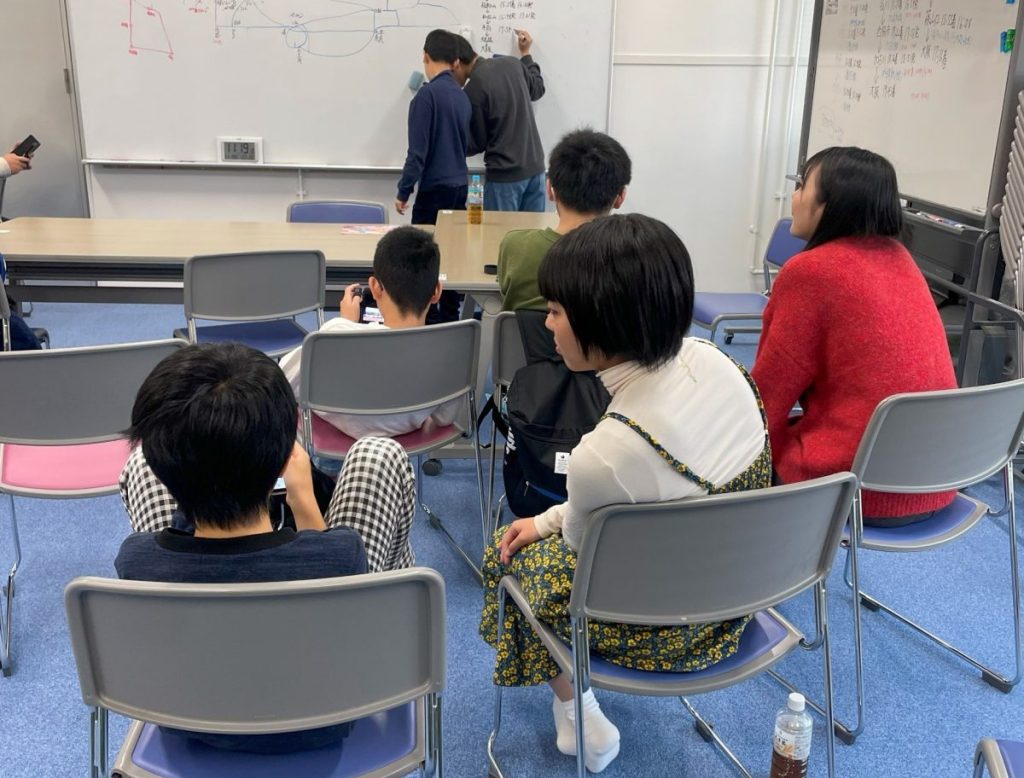

越野先生:成果発表会は、鉄オタ倶楽部の活動の一大イベントです。

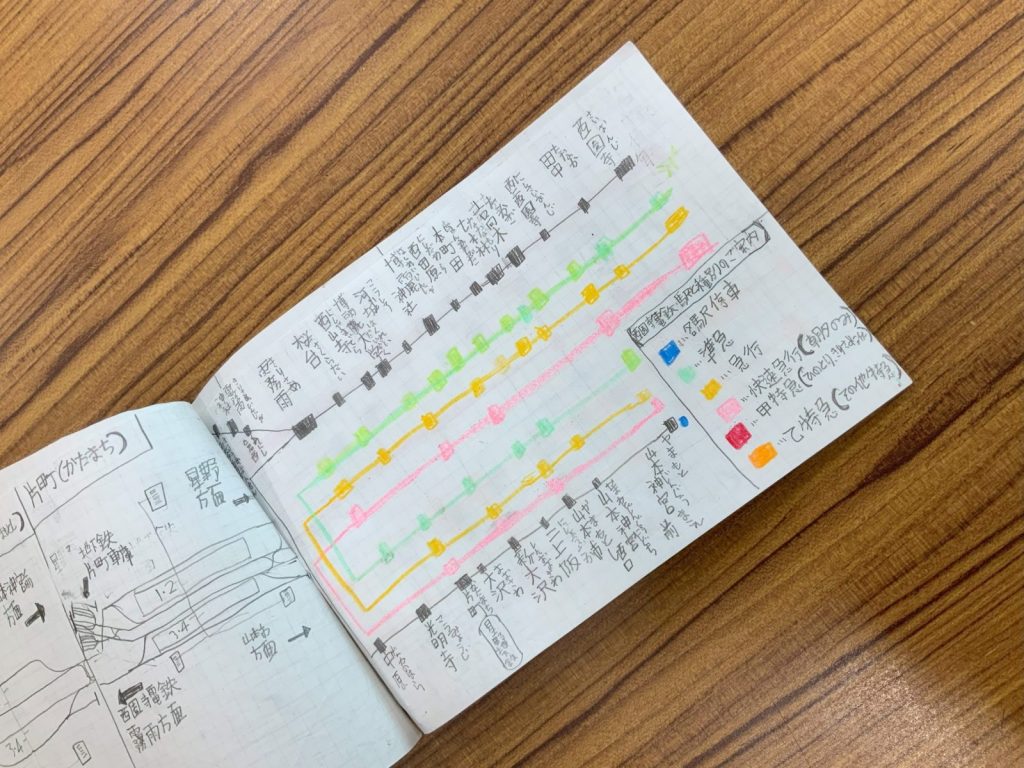

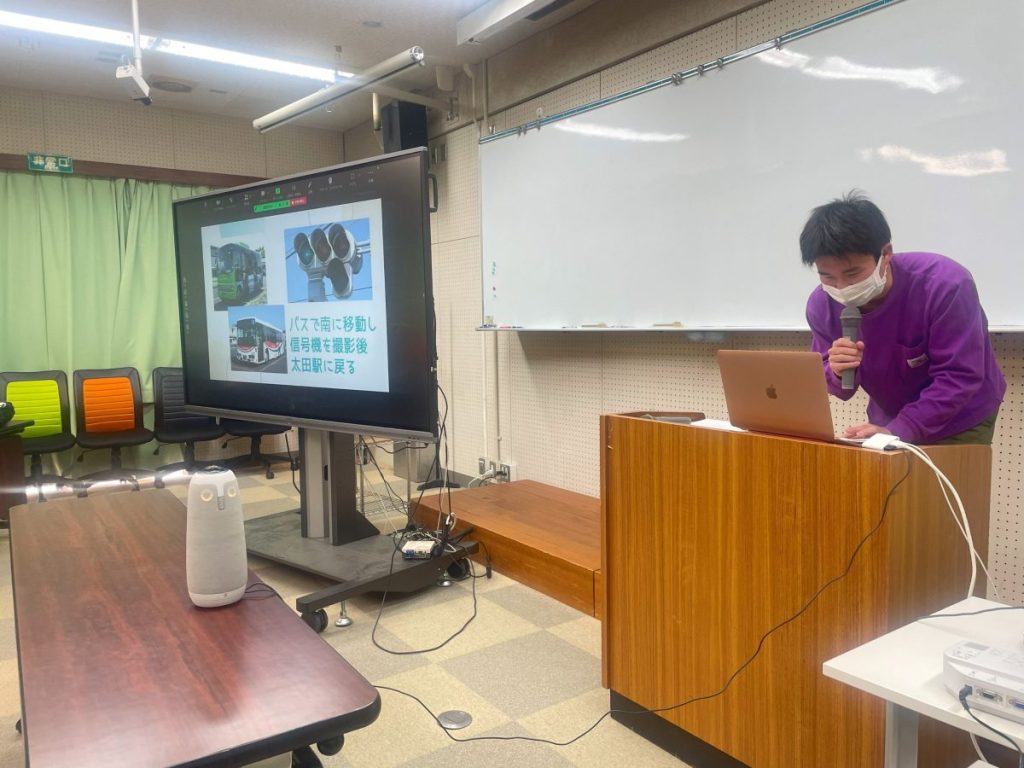

鉄道についてあまり詳しくない、彼らからすると「素人さん」に向けて、自分たちが好きなものをプレゼンテーションする発表会なのですが、みんな声をかけあいながら、一生懸命準備しています。例えば、自分一人で鉄道旅行をしてきたことの報告をする子もいますし、難読駅名について調べてクイズにする子もいます。

富井先生:一番多いのは、日常や旅に行って撮ってきた写真や動画を見せてくれる子ですね。あとは、過去には発車メロディをピアノで弾いて聞かせてくれる子もいました。自分たちの「愛車」を制限時間を設けてアピールし、どれが一番魅力的だったか投票してもらうコンテストをするなど、来場者参加型の企画を考える子もいます。

越野先生:そういった発表を、班ごとや個人で行い、みんなに出番がある発表の場になっているのが成果発表会です。すごく楽しいですよ、鉄道の祭典といった感じです。

「こだわり」を「好きなもの」とポジティブに捉え、他者との関わりにつなげていきたい

越野先生:ASDがある彼らは、他の人からすると「こだわり」が強いと思われることもありますが、「こだわり」は、単純に彼らが好きなことで、心を奪われて、気になって仕方がないことなのです。しかし、彼らは「相手が興味を持って聞いてくれているのか」ということがわかりにくいことがあって、その結果相手の受け止めに関わらず、ずっと話してしまうことがあります。

そのため、相手からひかれてしまったり、ひんしゅくを買ってしまったりしたような経験があって、好きなことなのにそれを思い切り話せないという思いを抱えている子が多いのです。

そういう、「自分の好きな趣味の世界のことを、あまり喋ってはいけないんじゃないか」という否定的な気持ちで長年暮らしてきた子どもたちが多いので、鉄オタ倶楽部ではそういう気持ちを思い切り発散してほしいと思っています。

そして、好きなことを思い切り話せる同志に出会えたら、それは人生において非常に値打ちのあることではないでしょうか。

ASDのある人は「人の気持ちがわからない」わけではない

越野先生:また、ASDがある人たちは、「空気が読めない」とか、「人の気持ちがわからない」などと思われることがありますが、彼らは決して人の気持ちがわからないわけではないのです。

鉄オタ倶楽部の成果発表会でも、彼らは自分たちとは鉄道に対する理解度が違う、「素人さん」にもわかるような発表を心がけています。

「自分たちにとっては当たり前だけど、それを知らない人たちにどうやったら面白さが伝わるか」をよく話し合っている姿を見ると、鉄オタ倶楽部の役割は、療育的にも意味があると思います。

彼らが苦手といわれる、自分と人は違うと知り、人にあわせていくということを、自分たちで乗り越え、それができたという自信が、彼らのコミュニケーションを変えていくのです。

富井先生:彼らにとっては「鉄道ファンを増やしたい」という強い動機があるんです。

だから、鉄道をよく知らない人たちにもわかるように、「これマニアックすぎるんちゃう?」なんて話し合いながら、考えています。

「鉄オタ倶楽部」で変化した子どもたち

富井先生:鉄オタ倶楽部の活動をしていく中で、メンバーの子どもたちには、成長を思わせるさまざまな変化がみられました。

初めての発表会では緊張して、不安がとても強かった子がいたのですが、回を重ねていくにつれ自信がついてきて、ついに「一人での発表に挑戦する」と言うようになったのです。

複数人の班ではなく、一人で発表するというのはハードルが高いことだと思いますので、鉄オタ倶楽部での経験の中で、自信が蓄えられてきたのだなと思いました。

富井先生:集団として見ても、活動を重ねる中で、子どもたちの中で仕切り役が出てくるようになり、大人が回さなくても子どもたちだけで話し合いが自治できるようになってきたことも成長を感じます。

子どもたちだけで自治運営できることは、私としては目指していることでもあったので、嬉しい変化でした。

越野先生:親御さんたちからも、子どもたちの変化については嬉しい声をいただいています。

鉄オタ倶楽部では自分らしさを保ったまま、コミュニケーションが上手になっていきますので、「コミュニケーションが苦手で、空気が読めない我が子と思っていたのに」と、発表会では安心してもらえます。

やはり、「好きなことを軸」にしていることが、ポイントだと思いますね。

今後の「鉄オタ倶楽部」

富井先生:鉄オタ倶楽部も始まってからかなりの年数がたち、入ってきた時は小さかった子が、青年と言われる年になってきました。そのため、青年期の子たちの鉄オタ倶楽部でのあり方に、今向き合っています。

鉄オタ倶楽部は18歳で卒業ということになっていますが、それっきりで終わりではなく、卒業後は卒業生サポーターなどとして、後輩をサポートする役割をしてもらっています。そうやって、役に立つ自分を感じてもらいたいと思っています。しかし、サポーターばかりではバランスが悪くなってしまうので、サークルや同好会など、青年になった子たちの次の居場所を考えているところです。

また、鉄オタ倶楽部で経験を積んできた子たちが先輩としての役割も担えるように、今後は入れ替わりとして小さい子たちも入れていく予定です。

越野先生:本当は、鉄道だけじゃなくて、バスとか虫とか、いろいろなテーマでやりたいんですが、私たちだけでは鉄オタ倶楽部を卒業した青年たちのことと、これから新しく入ってくるメンバーの募集で手一杯なのが実情です。

鉄道でも、もっと他の地域でも同じような取り組みをやっていただけたらいいなと思いますし、他のテーマでも、同じような「好き」を大事にした活動をしてくれる人たちを大募集中です。

熱狂的な「好き」がある子どもたちの育て方

富井先生:鉄オタ倶楽部にいる子どもたちのような、特異なことに熱狂的な興味がある子を育てる親御さんたちは、我が子がどんどん内向きになってしまうのではと、不安に思ってしまう人もいると思います。

しかし実は逆で、熱狂的な興味があることは、外に開いていくことで、子どもの自信につなげていくことができるのです。

うまく興味を伸ばしてあげれば、きっとどんどん生活が豊かになっていくと思うので、「障害」と色を付けずに、その子の大好きな世界を安心して応援してあげてほしいと思います。

越野先生:ただ、親御さんが子どもと同じ熱量で趣味につきあうのは、大変だと思います。ですから、親御さんは無理してつきあうのではなく、同好の士を探す応援をしてあげてほしいです。

とはいえ、特異な趣味だと、同じ興味を持つ仲間を見つけるのはなかなか難しいでしょう。鉄オタ倶楽部のような取り組みが、全国でもっと広がっていったらいいなと思います。

「好きなことがある」って、大事なことですから。

著書もチェック

鉄道を熱く語り合える仲間がいる。

困難ととらえられがちな「こだわり」を「好き」に変えて、他者とつながり、自分を知っていく子どもたち。

発達障害のある子どもを対象にした、奈良教育大学特別支援教育研究センター「鉄オタ倶楽部」の活動を、いきいきとした子どもの姿と親御さんへのインタビューを通して紹介。研究者の分析により発達的意義、教育的意義を深める。

こちらもおすすめ

取材・文/佐藤麻貴