目次

日本からの研究者、学生たちとフィンランドの学校現場をつなぐのが仕事

日本の公立小学校が舞台の映画『小学校〜それは小さな社会〜』から生まれた短編版 『Instruments of a Beating Heart』が、【第97回アカデミー賞】短編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされるなど、日本の教育が世界から注目を浴びています。教育大国のフィンランドでも、本作はロングランヒットになってるそう。そのフィンランドに30年以上住み、日本とフィンランドの架け橋として、教育・福祉現場視察のコーディネートをしているヒルトゥネン久美子さんに、両国の教育の違いについてお話を伺いました。知っているようで知らなかったフィンランドの教育現場は、日本の一歩先を行く構造・仕組みにあふれていました。

――教育・福祉現場視察のコーディネートとはどんなお仕事でしょうか。

ヒルトゥネンさん:日本から研究者や視察団の方がフィンランドにいらっしゃる際、どのようなテーマで何を見たいのかを聞き、教育関係者ならそれに合った学校を探して紹介し、その後も交流していただくことをオーダーメイドで行っています。

テーマは特別支援や障害を持った児童へのインクルーシングも含めてどんな現場か、あとは移民や難民のことなど、つっこんだ内容が多いです。現場には同行通訳として参加し、帰国後でも疑問点などがあればフォローもしています。

――どんな方が視察に来ますか?

ヒルトゥネンさん:先生方や文部科学省の方、議員、大学生も研修でいらっしゃることがすごく多いです。

教育だけじゃなく、学校周りの子育て支援や学童、放課後の居場所作りもすごく面白いので、学校以外で地域がどんな居場所を作っているのかなど、いろいろな視点でさまざまなジャンルの方たちに現場をご案内することが多いです。

フィンランドの教師×プロフェッショナルの連携を見に来る

――具体的にはどんなところを見に来ますか?

ヒルトゥネンさん:フィンランドのPISA(世界的な学力テスト)がトップだったときは、その秘訣はなんだろう、授業の作り方はどんなだろうと形を見に来る方が多かったです。

今は教員とはどういう仕事なんだろう、クラスの中の多様性をどうまとめていくんだろう、インクルーシブ教育の幅はどこまで許されるんだろうなど、見たいところが少し変化しているようです。

あとは学校での教員以外のスタッフとの連携ですね。フィンランドの学校には、スクールサイコロジスト(学校で児童生徒の心理や発達を支援する専門家。学校心理士とも呼ばれる)やアシスタント、スクールカウンセラーなどいろいろなプロフェッショナルがいるんです。

そんな人たちが子どもや先生を助けたり、家族との間をつないだりしています。先生は家庭のこと、いじめのこと、それから給食費のことも…って全部を背負う必要はなく、本職である授業や授業の準備のできる構造になっているので、そこを学びたいと言われる方が多いです。

――教員以外のスタッフが多くいることが日本との大きな違いですね。

ヒルトゥネンさん:教育現場に限らず、私がフィンランドに来て学んだのは、なんでもかんでもひとりでやるのは無理で、あきらめることが大切だということです。

それでも頑張るのが日本人の気質ですが、本来先生がやらなければいけないのはプロとして教えること、それがやりたくてこの仕事に就いたのに、雑用など心が折れるような仕事が多くある…。それでは本末転倒です。

フィンランドでも先生の雑用が増えてきたことがあります。その都度「先生の本来の仕事は教えることだよね」と前提に戻り、先ほど話したようなプロフェッショナルのスタッフのほか、さらにスクールコーチという新しいスタッフが配置されるなど、周りの人たちが先生を助ける風潮がますます出てきました。

スクールコーチというお兄さん、お姉さんみたいな人が子どもに「大丈夫か?」「問題ない?」と話し声をかけ、何かあれば教室から連れ出してくれたり、ときにはスクールコーチの部屋で勉強をさせてくれたり。

フィンランドでは教室から出て、違う場所で勉強をすることは恥ずかしいことじゃないんです。

現在は、スクールコーチがまだ足りなくて、もっと増やそうかという議論もあるくらいです。“悩めるフィンランド”とも表現されます。病んでいるわけじゃないんでしょうけど、それだけ複雑化しているのかなと思います。

フィンランドでは職業意識が高く、中学校までに将来の見通しをつける

――フィンランドから日本に視察に来られる方もいますか?

ヒルトゥネンさん:いらっしゃいます。訪問先は職業訓練校、専門学校が多いですね。

なぜかというと、フィンランドの教育は「自分の未来、将来の仕事やあり方、そして人格形成によい影響を与えるために学校がある」という考えだからです。

中学校を卒業すると半数は高校に行って大学に行きますが、残りの半数は職業学校と言って、高校と専門学校が一緒になったところに行きます。

ということは中学校までに、自分はどんな仕事について、どういう職場環境で生きていきたいか、何歳ぐらいで結婚してどんな風な生き方をしたいか決めるほど、職業意識が高いんですね。そこで日本では職業訓練校、専門学校に視察に行くことが多いです。

――ほかに訪れる場所はありますか?

ヒルトゥネンさん:保育園にもよく行きます。フィンランドでは幼児教育が大切だと言われていて、学校に上がる前の段階の人格形成がどうなっているのかを見たいっていうのはすごくあります。

日本の子どもたちは、同じ制服を着て、体操着に着替えたり、お手洗いの前に並んで待てるように線が引いてあったりマークがあったり、そこにきちんと列になって並んでいたりして、聞き分けがよくかわいい! と思うようです。こういうところから日本人らしさが始まっているんだと驚かれます。

両国の違いは先生と子どもの自由度! 先生のモチベーションも高い

――授業のスタイルに違いはありますか?

ヒルトゥネンさん:先生に任されている自由度が違います。クラス単位でどう授業をやっていくかも、学校が決めた通りにやるのではなく、先生個人に任されているんです。同じ単元の同じテーマの授業をやっているとしても、A 組と B 組では全然やり方が違います。

先生たちもクラスや学年を超えたチームで動いていて、お互いに授業でトライしたことをシェアするなど、他人から学んでいく環境もあります。Facebookで他校の先生ともサイエンス系や語学のグループを作って、「うちはこんなことをやったよ」と無料でどんどん発信するなど活発に活動していて、教えることが好きな先生のモチベーションをキープできるような環境があるんだなと感じます。

日本から視察に来た先生方も、「こんなことやっていいんですね、許されるんですね」とか「僕もやりたい!」って話される方が多いですよ。

フィンランドのように、子どもたちの関心をどんどん深めていくことができたら楽しいだろうなって思うんですよね。日本でそういった時間がとれるかはわからないんですが、このような総合的な学習をやってみたいなとかやってみようって密かに考えてる先生は多いと思います。

子どもの意見を聞く主体的なカリキュラム

ヒルトゥネンさん:保育園でも小学校でも、一斉授業だけでなく少人数のグループに分かれて活動することも多いです。

その理由は子どもの心を聞く、知るため。子どもたちは話をしっかり聞いてもらえるので自分が大切にされていると感じ、そこが居心地がいいと思えます。

またその日の学習の内容に合わせて、「教室の中でやる」「外でやる」「先生の近くでやりたい!」など、先生と生徒でネゴシエーションをしながら進めていく。子どもの意見を聞く主体的なカリキュラムです。

その代わり生徒には自己責任も伴います。

「なにもやらないまま遊んじゃった」ってことになれば、怒ることはないけれど「残念だな。あなたたちはまだその時期じゃなかったみたいだから次は先生の横でやろう」となります。

約束を破ったときには自由度がなくなりますが、彼らは自由がなくなっていくことが怖いんです。

逆に日本の先生がよくおっしゃったのは、「日本は自由を与えたいと思うけども、好きにやっていいよ。って言ったらすごく戸惑う」って。

ここが逆なんですよね。フィンランドでは「次はこれをやって。次はこれ」って言われると自分のアイデアが出てこなくて面白くなくなっちゃう。自分たちに自由があって、自分たちで管理できるってことを楽しんでいるように思いますね。

いち早く進んだデジタル化。今は原点回帰の傾向に

――フィンランドはデジタル化もすごく進んでいる国なんですよね。

ヒルトゥネンさん:学校でスマホもタブレットも完全に禁止せず、学校のなかで正しい使い方を勉強したほうがいいということになったとき、電子教材のほうが紙の教材よりも安いのです。学校の予算的にも助かるということもあってデジタル化がどんどん進んだんですね。

でも子どもたちにとっては、スクロールする作業で集中力がなくなり、姿勢も悪くなり、話し合ってメモを取るような作業が少なくなり、すぐに結果を求めるようになったようです。これは研究結果でも出ていますし、実体験としてもみんな感じているところ。今は昔のようにページをめくりながら、グループで目を見て話し合うことの大切さが再認識されています。

そこで、学校では私用スマホを禁止しようという動きもあります。

フィンランドでは人権の問題もあって、今までは私用スマホを取り上げることは強制できなかったんです。

でも、法律改正をして、ある程度先生たちに権限を持たせるようになり、学校ではスマホは使わない。持ち込まないところも増えました。その判断を学校や先生が子どもと一緒に話して決めることができるようになったんです。

デジタル化自体はちょっと行き過ぎちゃったみたいで、使う使わない、使い方などバランスが大切だと思いますね。

日本の場合は、先生が介入することが可能なので、フィンランドのようにはならないとは思いますが、個人的にデジタル化を極端に進めるのはやめた方がいいと思いますね。

――進むにしても戻るにしても、スピード感が日本とは違いますね。

ヒルトゥネンさん:日本はなにかをやるときも一斉にスタートします。調査、練習したうえで始めるところがありますよね。それに時間を要するのだと思います。

私立学校がない! 大学までの受験がないから学習塾もない!

――日本では公立学校と私立学校がありますが、フィンランドにはどちらもありますか?

ヒルトゥネンさん:フィンランドには私立の学校がありません。アメリカンスクールみたいなインターナショナルスクールや日本語補習校などはありますが、日本にあるような私立の学校は許可がおりない、作らないって決めているんです。

その理由は、どんな背景がある人にとっても教育は平等であるべきだから。教育自体は大学院まで無料で、基礎教育を終える18歳まで教科書も無料です。だから、学費という金銭的なものが発生するのはおかしいという考えなんです。

フィンランドのように税金が高く、社会福祉が充実している国では、教育が無料というのが一般的なんですね。

私立を作るということは、学費が発生してくるだけでなく、受験によって学校同士が競争することになり、学校に格差ができるのもよくないとされます。

首都圏のヘルシンキにある学校でも、トナカイがいるような過疎地の学校でも、公立の学校であったら質の高い教育を提供するべきなんです。

――高校や大学に行く際の受験はありますか?

ヒルトゥネンさん:中学校を卒業するときに、半分が高校、半分が職業学校と言いましたが、それは受験ではなく内申の成績で行くんです。だから日本にあるような、正式な受験というのは大学受験までないですね。

大学に入るときは、入試のための試験のほか、高校卒業のための認定試験も受けなければいけません。大学に行けるだけの学力がついていることを証明しなくちゃいけないんです。認定試験の成績が素晴らしいと、大学入試が不要になる生徒もときどきいます。

こんな風に受験がないので、フィンランドには学習塾がありません。子どもたちは学習塾にいくのではなく、放課後は趣味の活動をしています。

受験ってどんなに勉強ができたとしてもそのときに体調を崩してしまうこともあるし、本当にその人を見ることはできないですよね。だから本当は受験 1 本ではなく、いろんなところからその子のことを見ることが大切のような気がします。

――受験があると受験勉強をすることになり、趣味の時間などを中断することにもなりますよね。

ヒルトゥネンさん:そうですね。ほかにも日本の学校はクラス替えがあり、担任の先生も変わるし、そういった意味でも切り替えが多いイメージです。

フィンランドの小学校はクラス替えがなく、同じメンバーで学年が上がっていくことがすごく頻繁です。先生の学校間の異動もないんですね。大学を出て就職したら、定年までその学校で勤め上げる先生も多いんです。

日本の場合は環境を変えて、いろんな人たちと知り合っていくことを大切にしている。

フィンランドの場合は、先ほども言ったように1人1人を知ることがすべての基盤になるという考え方のなかで、1 年ごと 2 年ごとに先生が変わっては、子どものことをなかなか理解できないのではないかとされています。

学校の異動がなければ、先生も焦らずに、時間をかけて子どもと向き合えるのではないかなとも思います。

例えば小学校 1 年生から 6 年生までずっと一緒のメンバーであれば、先生も家族とも深い繋がりができるし、大きな問題が家庭のなかにあった場合でも、6年間の間でケアできるかもしれない。長期的なスパンで考えることができるので、先生たちも余裕が出てきますよね。

――逆に日本の教育のいいところはどんなところだと思いますか?

ヒルトゥネンさん:私、日本人ってやっぱり素晴らしいと思うんですよ。我慢しすぎだけど、自分の苦しみはこの子のためになるとか、自分よりも他者をっていう風に考えられる愛情っていうのかな。

海外に出ると個人主義なので自分がつぶれちゃうと思えば「No!」ってはっきり言いますが、日本の先生方は疲れていても夜遅くまで働いて。

一方でその優しさが悪い環境を温存している…。優しさが問題解決を遅らせているジレンマがあるんですよね。

でも基盤にあるのが優しさというのがよさなので、だからこそもっと気を楽に緩んでほしい、日本の先生方がもっとやりたいことをやれるようになって、そこを信頼して自由を与えたら、先生方も楽しいと思うし、楽しんだ分子どもや学校にも返そうと思うだろうから、いいサイクルが生まれるのではないかと思います。

日本の教育現場も先生が教えることに集中できるよう変化が必要!?

フィンランドのリアルなお話を聞いてみると、日本とは違うことばかりで興味深いお話がたくさんありました。

教育の考え方、ありかたなどが違うこともあり、単純な比較はできないと思いますが、なにかがあったときにスピード感を持って進める、間違ったと思えば改められるのはとてもうらやましく感じます。

また親から見ていても日本の先生方はとても忙しそうです。現在、スクールカウンセラーが導入されるなど、少し動きはあると思います。フィンランドのようによりプロフェッショナルな方と一緒に学校運営ができるようになれば、先生にとっても子どもにとっても、より学校が居心地のいい場所になるのではないかと考えさせられた、というヒルトゥネンさんのお話でした。

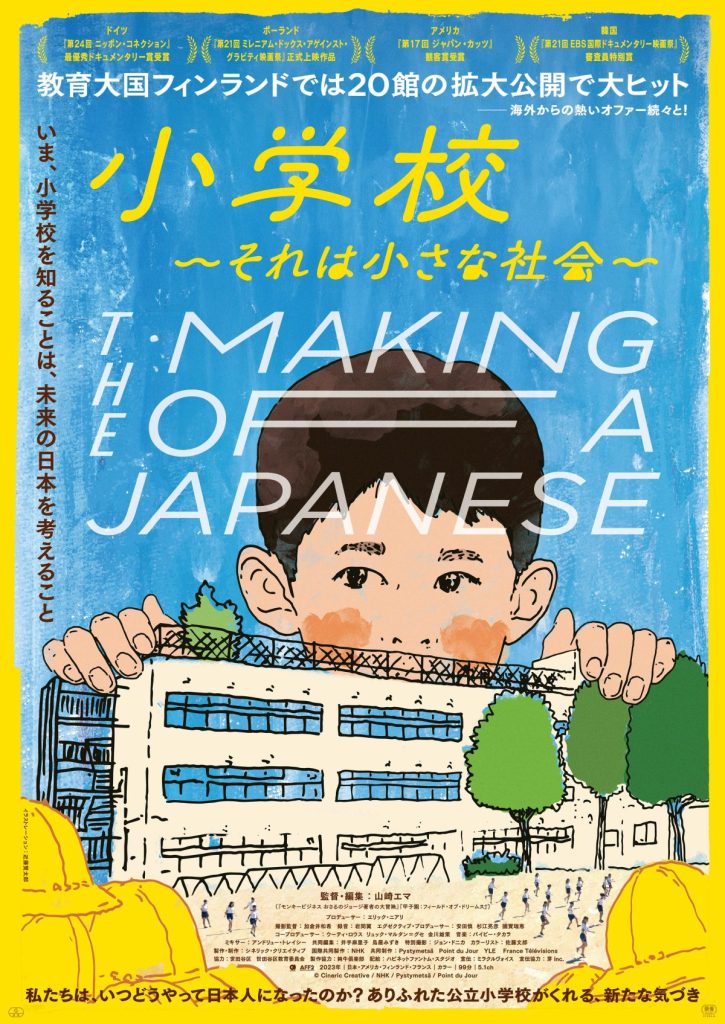

映画『⼩学校〜それは⼩さな社会〜』

――最後に、冒頭で紹介した映画『小学校〜それは小さな社会〜』がフィンランドで上映された際、試写会に登壇したヒルトゥネンさんに、映画の感想を聞きました。

ヒルトゥネンさん:この映画は見るたびに感想が変わります。最初に見たときは日本の学校のクラスの一体感が強くて、みんなと同じテンポで物事を進めなくてはいけないように感じて、もっと 1人1人が違ってもいいっていう風にいまだにならないのは何なのかなって、悶々とした気持ちになりました。

2回目では、先生たちはこんなに優しいけれど、泣いているシーンもあって「こんなにストレスあるの?」「何をこんなに我慢してるの」って、先生方に注目するようになりました。でもそのことを保護者は知らないんだよなぁって。お互いを知ることが大事だということ、また時間がなくて忙しいことが”悪”となっていることなど日本の教育現場について気づきがあった映画でしたね。

こちらの記事もおすすめ

『⼩学校〜それは⼩さな社会〜』公開中

配給:ハピネットファントム・スタジオ

監督・編集:⼭崎エマ

2023年/⽇本・アメリカ・フィンランド・フランス/カラー/99分/5.1ch

© Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour