JSLカリキュラムとは

「JSLカリキュラム」は、日本の教育機関で取り入れられている学習方法です。どのような人に関係がある学習方法なのか、具体的な概要を確認しましょう。

日本語教育のためのカリキュラム

JSLカリキュラムは、「Japanese as a second languageカリキュラム」の略称です。Japanese as a second languageは、日本語が第二言語であることを示しています。

つまり、JSLカリキュラムとは、日本語が第二言語である子どもが、学習に参加するための日本語能力を身に付けるためのカリキュラムです。日本語でのコミュニケーションや勉強が難しい子どもたちのために、さまざまな授業や支援が行われます。

子どもの状況に合わせて指導者が内容を考える

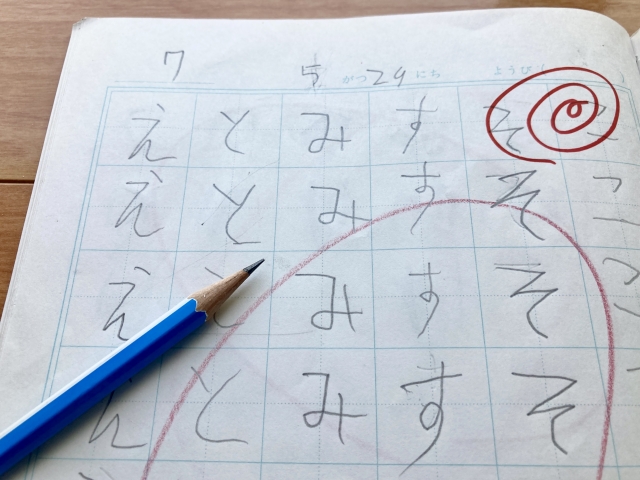

日本語を第二言語とする子どもたちは、それぞれ日本語能力や育ってきた環境などが異なります。そのため、指導する子どもに合った授業内容を教師・指導者が考える必要があるのです。

個々の子どもに合わせた内容を考えるため、カリキュラムは一律ではありません。授業や活動を通して、日本語で学ぶための基礎を身に付けていきます。

JSLカリキュラムの種類

JSLカリキュラムには、いくつかの種類があります。子どもに合わせた授業内容を考えるためには適切な種類を選択し、カリキュラムを組み立てていかなければなりません。主な種類と特徴を紹介します。

特定のトピックに対して探求する「トピック型」

JSLカリキュラムには、特定の話題について深く探求するトピック型があります。

例えば、草花がテーマだとすると、まずは特定の草花についての話題を掘り下げることが主な授業内容です。

その草花を知っているか、どのような印象があるかなどを子どもたちに確認していきます。また、その草花を実際に見に行き、観察することも重要な学びになるでしょう。

草花の名前やイメージ、どのように考えているかを話し合うことで、自然と日本語が身に付いていくはずです。

教科ごとの学習能力を身に付ける「教科志向型」

日本語を使って勉強するとき、それぞれの教科で使う言葉や考え方を理解することが大切です。JSLカリキュラムには、それぞれの教科を学ぶ力を身に付けるための「教科志向型」があります。

授業の進め方はトピック型と似ていますが、教科によって方法はさまざまです。

例えば国語科の場合、日本語を話すこと・聞くこと・読むこと・書くことなど、国語を学ぶ上で重要となる言語活動がうまくいくようカリキュラムが組まれます。

JSLカリキュラムを含む日本語教育の現状

JSLカリキュラムを含む日本語教育は、どのような状況なのでしょうか? 日本の現状と日本語教育の必要性について解説します。

日本語教育を必要とする子どもは増加傾向

文部科学省の「外国人児童生徒等教育の現状と課題」によると、公立学校における外国人児童生徒の数や日本語指導を必要とする児童生徒の数は年々増加しています。

公立学校で日本語指導を必要とする児童生徒の数は10年間で1.8倍にもなっており、JSLカリキュラムによる適切な指導が求められているといえるでしょう。

都道府県別に見ると、愛知県・神奈川県・東京都・静岡県など、日本語指導を必要とする児童生徒が多いエリアもあります。

学校では支援や施策が行われている

日本語指導を必要とする児童生徒が増えていることにより、教育機関ではさまざまな支援・施策が行われています。

外国人の子どもの就学を促進するための事業や、帰国・外国人児童生徒に対するきめ細やかな支援事業など、日本語教育を受けやすくなるよう国や自治体が支援を行っている状況です。

各学校で第二言語としての日本語が学べて、外国語を第一言語とする子どもたちも日本語での学習を進めやすくなるよう、さらなる施策・支援がまたれています。

「取り出し教育」「入り込み教育」

現状、対象児童に対してとられる指導の方法としては、「取り出し教育」「入り込み教育」のふたつがあげられます。

「取り出し教育」は、通常の学級から一時的に離れ、個別の支援として行われる特別授業や小グループ指導を指します。児童の学習進度や日本語習得状況に合わせて、通常授業とは別に国語や算数といった教科で個別指導を行います。

いっぽう「入り込み授業」は、通常学級の授業や活動の中で、日本語指導教員や支援者が対象の児童に付き添ってサポートする指導スタイルを指します。対象児童が在籍学級で他の生徒と一緒に学習できるメリットがあります。

JSLカリキュラムを進める上での課題

JSLカリキュラムを進める上では、さまざまな課題も残されています。現状の課題と、解決策についても探っていきましょう。

専門の教員や必要な教材が足りていない

日本では、教師不足が進んでいます。日本語教育には専門的な知識やきめ細やかな対応が求められるため、JSLカリキュラムに対応する人材・教材も足りていません。

文部科学省の「「教師不足」に関する実態調査」によると、2021年度始業日時点での小・中学校の教師不足人数は合計2,086人です。教師数が足りていない状況では、日本語指導に力を入れることは難しいでしょう。

帰国者や外国人児童生徒に対する日本語教育は重要な課題ですが、教師自体が足りていない現状では十分なサポートができない恐れがあります。

支援が行き届いていない部分がある

現状、日本語指導を必要とする全ての子どもが日本語教育を受けられているわけではありません。

文部科学省の「外国人児童生徒等教育の現状と課題」によると、日本語指導が必要な子どもたちのうち、学校において特別な配慮に基づく指導を受けている割合は、外国籍では91.0%、日本国籍では88.1%です。

多くの子どもたちが対象となっているものの、さらに幅広い支援が求められています。

日本語を第二言語とする子どもたちが安心して学べるよう、就学・就職支援などを含めて体系的なサポートが必要です。

JSLカリキュラムによって日本語が身に付く

JSLカリキュラムは、日本語を第二言語とする子どもたちを対象として、日本語教育を進めるために作られたものです。日本の教育機関ではさまざまな支援や施策が行われており、多くの帰国・外国人児童生徒が日本語を学んでいます。まだ課題も残されているシステムですが、今後はさらなる発展が期待されます。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部

出典:1 JSLカリキュラム開発の基本構想|文部科学省

:外国人児童生徒等教育の現状と課題|文部科学省総合教育政策局 国際教育課