目次

油断しがち! 梅雨にも起きる「梅雨型熱中症」って?

(以下、梶尚志 先生談:)

「梅雨型熱中症」という用語は、日本救急医学会や環境省の熱中症ガイドラインには明記されていませんが、2020年代以降、新聞報道・医療現場・気象情報番組などで使用が増え、臨床医・救急医のあいだで広まっている概念です。

消防庁のデータなどから、救急搬送の統計では、6月の比較的涼しい日でも、熱中症搬送が発生しているという報告があります。

梅雨型熱中症は、特に高湿度環境が大きな要因とされています。元来、人間は主に発汗と汗の蒸発によって体温を下げますが、梅雨期は湿度が70~90%と非常に高く、汗が蒸発しにくくなるため、体熱がこもりやすくなります。

さらに、まだ夏の暑さに身体が慣れていない時期であることも要因となります。梅雨の時期は、まだ気温は目立って高いわけではありませんから、本人はもちろん周囲も熱中症の危険性に気づきにくいです。

症状は頭痛・めまい・倦怠感・軽度の吐き気など、典型的なものではなく軽微な症状が多く、「なんとなくだるい」といった実感から見逃されやすいことも特徴です。

子どもが出している“熱中症のサイン”を見逃さないで

子どもが出す熱中症のよくあるサインとして、主なものをご紹介します。

ぐったりして元気がない

いつもは活発に動く子が急に動かなくなったり、横になることが増えたりするなどすれば、全身倦怠感が疑われます。反応が鈍くなる、笑顔が消えるなどの「なんとなく元気がない」も要注意です。

顔が赤く、皮膚が熱い

顔が真っ赤、首やおでこに触れると熱を持っているなどの状態は体温上昇が疑われます。皮膚が乾燥して汗をかいていない場合は、重症化の兆候である可能性もあります。

異常なほど汗をかいている、または、まったく汗をかいていない

普段と違って異常な量の汗をかいている場合、体が過剰に熱を逃がそうとしている可能性があります。一方で、汗がまったく出ていないのは重度の熱中症のサインとして危険です。

めまい・ふらつき・意識がぼんやりしている

立ち上がったときにふらつく、目の焦点が合っていない、会話がうまく成立しない、ボーっとしている、という状態は要注意です。

頭痛・吐き気・嘔吐がある

「おなかが痛い」「気持ち悪い」などの訴えがあれば即休ませること。特に嘔吐がある場合は、脱水が進行している可能性があるため、早急な対応が必要です。

乳幼児の場合

乳幼児の場合、自分で症状を訴えることがむずかしいため、以下の間接的なサインを見逃さないことが重要です。

- ・泣きやまない

- ・抱っこしてもぐったりしている

- ・おしっこの回数が極端に少ない

こんな子どもは梅雨型熱中症のリスクが高い可能性

日頃からの生活から、梅雨型熱中症のリスクが高い子どもの特徴をご紹介します。

朝食を抜いている

朝食を抜くと、エネルギー・水分・電解質の摂取量が不足し、午前中から脱水状態になりやすくなります。また朝食を摂ることで体温が上がり代謝がよくなりますが、摂らないと体温調節機能も鈍くなります。特に梅雨時は寝汗をかくことも多く、朝の水分・塩分補給が不可欠です。

水分摂取が不十分

水を飲みたがらず、ジュースやスポーツドリンクを多飲する子どもは、高糖質で浸透圧性利尿が起こりやすく、かえって脱水が進行しやすい傾向にあります。水や麦茶、経口補水液など、適切な水分・電解質を摂取する習慣がないと、体温調整がうまくいかなくなります。

塩分摂取が極端に少ない

梅雨期は湿度が高く、見た目以上に発汗が増えていますが、補う塩分が不足すると体内のナトリウム濃度が低下して低ナトリウム血症となり、めまいや倦怠感を起こしやすくなります。特に塩分制限が過度な家庭や、加工品を極端に避ける家庭では、ミネラルバランスが崩れやすくなります。

タンパク質やビタミンB群、鉄、亜鉛の摂取が少ない

体温調節機能や発汗調節、エネルギー代謝に関わる栄養素であるビタミンB1、B2、鉄、亜鉛、マグネシウムが不足していると、疲れやすく、熱ストレスに弱くなります。食の細い子や偏食の強い子は、発汗後の回復が遅れるため、注意が必要です。

普段から冷たい飲み物や冷菓ばかり摂っている

冷たい飲食物ばかり摂ると、胃腸機能が低下し、栄養素の吸収が悪化します。梅雨どきは胃腸の働きが落ちやすく、より体力が低下しがちです。そのため、体温調節の土台である栄養状態が崩れやすくなります。

家族みんなで実践する梅雨型熱中症の予防策

梅雨型熱中症は、家族みんなで予防策を行いましょう。

朝の「体調チェック」と「水分チャージ」を家族の習慣にする

朝起きたら全員で「元気?」「ごはん食べられそう?」と体調確認を行いましょう。そして朝食前後にコップ1杯の水分を飲むようにします。できれば塩を少し加えた麦茶などがいいですね。

子どもには、「おしっこの色チェック」で脱水のサインである「濃い黄色」になってないか確認を促すのも有効です。のどが渇いていなくても水分を飲む習慣が大事です。

湿度を「見える化」し、室内環境をこまめに調整する

「暑い」よりも「蒸し暑い」と感じるときが危険なサインです。温湿度計をリビングや子ども部屋に設置し、湿度が70%を超えたら除湿や送風を行いましょう。エアコンが苦手な家族がいても、「除湿モード」やサーキュレーターの活用で体に負担をかけずに対策することも可能です。

入浴後や雨の日の部屋干しは、特に湿度が上がるので注意しましょう。

食卓で予防できる発汗を補う食材やメニューを取り入れる

塩分補給は「食」で自然に摂るのが安心安全です。朝食・夕食に具だくさんの味噌汁・ぬか漬け・味噌・梅干しなど、塩分・ミネラルを自然に摂れる和食を取り入れることは効果的です。

子ども向けには、食べやすい枝豆・豆腐・バナナ・豚肉などのビタミンB1も多く含む「熱に強い体をつくる食材」もおすすめです。

「涼しい時間帯に動く」「汗をかく練習」を家族で行う

汗腺を働かせることで、熱中症に強い体づくりを心がけましょう。家族で早朝の涼しい時間帯に軽いストレッチや散歩を日課にし、「汗をかくリズム」をつけると暑さに慣れていく体づくりにつながります。

子どもも大人も、クーラー漬けの生活では汗腺が働かなくなるため、軽く汗をかく機会を意識してつくるようにしましょう。

家族で「声かけ・気づき」を共有する

子どもには「気持ち悪い・頭痛・めまい」はすぐに言ってねと繰り返し伝えるようにするとよいですね。

子どもも含めて「ママ、なんか顔赤いよ」「おばあちゃん、今日は水飲んだ?」など、家族全員で声かけ文化を家庭内に作るようにしましょう。大切なのは、「なんとなく変だな」と思ったら、お互いに声に出すことです。

梅雨は鉄不足にも要注意!

梅雨どきには鉄不足にも注意が必要です。鉄分が必要な理由は、主に3つあります。

酸素を運ぶ力=鉄の役割が重要になるため

鉄は、血液中のヘモグロビンの材料で、全身に酸素を運ぶ役目をしています。梅雨の高湿度環境では、体に熱がこもりやすく、酸素の供給がスムーズにできないと疲れやすくなります。

鉄が不足していると、酸素運搬力が落ち、「だるさ」「めまい」「頭痛」といった熱中症と似た症状が出やすくなります。

発汗でミネラル(鉄分を含む)が失われるため

梅雨でも人は意外と汗をかいており、汗とともに鉄分も少しずつ排出されています。特に成長期の子どもや女性は鉄の需要が多いため、梅雨期の慢性疲労や集中力低下の一因になることもあります。

鉄不足=自律神経の乱れや体温調節の不調につながる

鉄は、神経伝達物質の合成にも関与しており、不足すると自律神経が乱れやすくなります。自律神経が乱れると、汗の調節や体温コントロールがうまく働かず、熱中症リスクが高まってしまいます。

以上から、鉄は梅雨型熱中症の予防に必要な成分です。日頃から鉄分が豊富なレバーや赤身の肉、貝類、豆類、海藻なども取り入れて、家族全員で予防策に励みましょう。

[まとめ]家族みんなで予防を

梅雨型熱中症について解説しました。梅雨時期も熱中症のリスクがあるということを理解し、油断せずに予防策を家族みんなで行いましょう。

もし、どうすればよいか判断がつかない症状がある場合や、不安な点があった場合には、すぐに医療機関を受診してください。

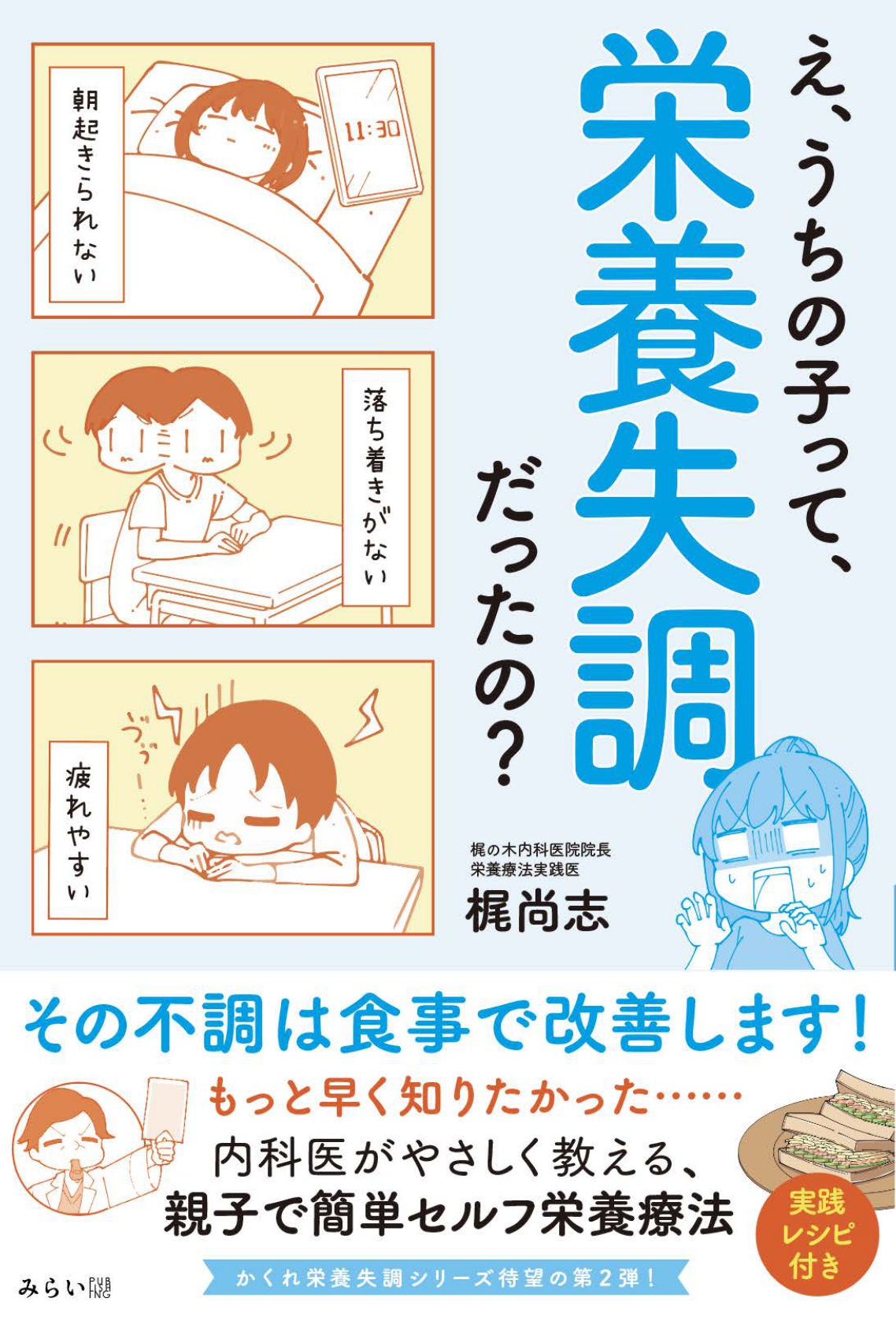

梶尚志先生の著書

『え、うちの子って、栄養失調だったの? ~その不調は食事で改善します!~』

お話を伺ったのは

総合内科専門医、腎臓専門医、家庭医、総合内科専門医として患者を診察する中で、通常の診察では解決できない「体の不調」に栄養学的なアプローチから治療と生活指導を行う。

著書に『え、私って栄養失調だったの? その不調は病気でなく状態です!』『え、うちの子って、栄養失調だったの? その不調は食事で改善します!』(みらいパブリッシング)がある。

構成・文/石原亜香利