福田さんがTENGAへ転職した経緯はこちらから

目次

『セイシル』は性の悩みに専門家や医師がわかりやすく答えるサイト

――福田さんは㈱TENGAヘルスケアの職員として10代向け性教育WEBメディア『セイシル』の運営に携わっているのですね。実際にはどのようなことをしているのですか?

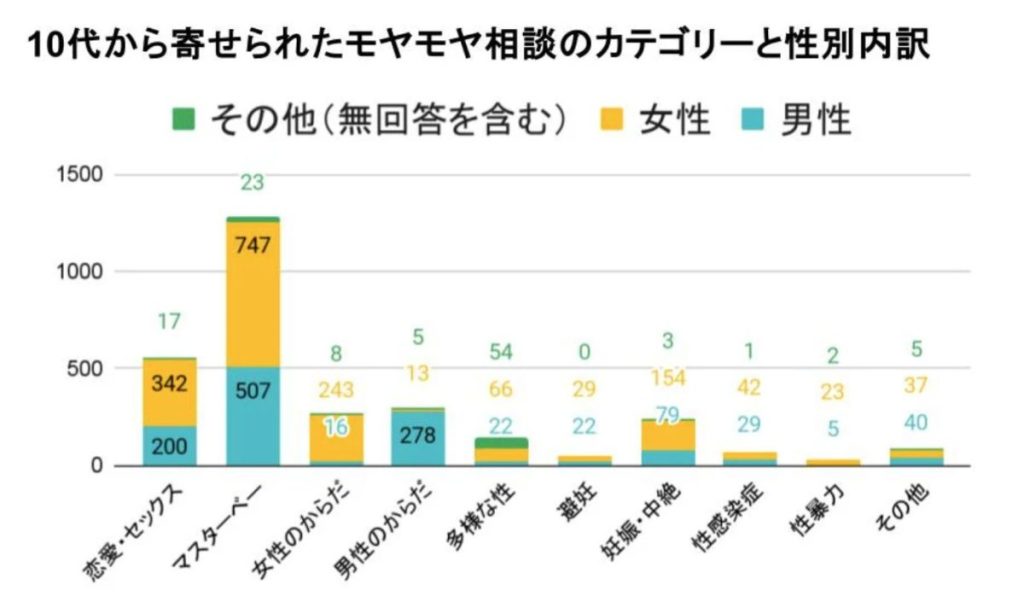

福田さん:『セイシル』は、10代を主な対象に、性の疑問や、これまで人にあまり相談できなかったモヤモヤした悩みなどを質問の形で投稿してもらい、専門家や医師などが答えるサイトです。私はその記事を作っています。

寄せられる悩みは、「女の子がオナニーするのは変?」「性感染症の検査は何をするの? お金はいる?」といった性に関する率直な疑問から「勃起したときに上向きに勃たない」「性器がかゆい」など自分自身の身体の悩みまで多岐に渡ります。

寄せられた悩みについて、ふさわしい専門家に答えをもらってアップしたり、悩みを集計して今後の企画に活かしたりするなど、編集者のような仕事です。

福田さん:また、自分ももと高校の保健体育の教師でしたし、大学院でジェンダー学の研究をしてきたので、学校などに依頼されて性教育の出前授業や教員研修の講師もやっています。

性教育のスタートは3歳から

――福田さんは3歳から性を教えるといい、とおっしゃっていますが、それはなぜでしょうか。

福田さん:3歳になると語彙力が増してきます。意思表現ができ、「これなんで? どうして?」って質問も多くなる時期で、好奇心も強く表れてきます。言葉のキャッチボールができるようになれば、性教育を始めてもいいと思います。世界的には「5歳」が性教育のスタートとしてガイダンスで推奨されていますが、私は早ければ早いほど良いと思っています。幼少期から性教育を始めることが今後の性教育の土台づくりになると考えています。

福田さん:3歳からでなくても、いつからでもいいと思うんです。たとえば、3歳前でも親が気にすることとして、人前で着替えさせるときやおむつを替えるときに、プライベート・ゾーンに配慮することは大切です。小さい頃から大事なところを守るという意識を、まず親が見本として持つといいかなと思います。

人がいやがることをしない・されない 「人権」が性教育の基盤

――たしかにそうですね。つい人前で大胆におむつ替えをしてしまうことがありがちです。

福田さん:人権を守ること、人がいやがることをしない・されないのが性教育の基盤です。幼くて意思表示ができない子に対しては、「この子がいやがることは何か」と想像し、いやがらなくても人権を守るためにすべきではないことをしない、と心がけたいですね。同意がない性行為は、性暴力や性加害・被害を生み出します。そうしたことにつながらないようにするのが、親の性教育のスタートとも言えます。

福田さん:また、小さなお子さんにも、「お友達がいやなことはしてはいけないんだよ。いやなことはみんな違うんだよ」と伝えることも大切だと思います。さわってはいけない、さわられてはいけないプライベート・ゾーンがあることも伝えます。自分がしたくても、相手がいやだろうと考えてやらない。相手に対する尊重の考え方を、親が気をつけて育む、それも性教育だということを、多くの人に広めたいと思っています。

性の悩みには「そうなんだね」と認めてよく聞いてあげる

――スタンスは理解していても、いざ子どもに性について質問をされると、どう答えていいかわからないことが多いのではないでしょうか。

福田さん:『セイシル』は若い世代だけでなく、保護者の方にも読まれています。日頃のお子さんの性への疑問についてどう答えたらいいか、参考にしてもらえるといいですね。私たちは、質問者の人の行動や考えを否定したり命令したりせず、質問者に寄り添いながら「私はこう思います」というような答え方をしています。

保護者の方がお子さんの悩みに答えるときも、やはりそのスタンスで「そうなんだね」と傾聴してあげるといいと思います。認めるでもなく否定するでもなく、ですね。意見を求められたら「お母さんはこう思うよ」と言ってもいいと思います。

気になる方は、『セイシル』で回答をチェック

福田さん:『セイシル』は親しみやすいかわいいイラストを使っていて、書き方もわかりやすいです。医学的なことは、しっかりとした医学知識をもとに答えているので、読んでいただいて参考にしたり、『セイシルにこう書いてあるよ』とそのまま伝えたりしてもいいのではないでしょうか。Q&Aをまとめた書籍もありますので、家に置いておくのもいいかもしれません。

親子だからこそ話せない。そんなときは?

――自分の子どものことだと、性的なことに興味を持っていることにショックを受けてしまいます。小学生くらいになると好きな子がいて、セクシャルなことも想像している、と知ったときにはつい感情的になって、問い詰めたり怒鳴ったり、禁止したりしがちです。

福田さん:自分が高校の保健体育教師だったときにも保護者の方から、お子さんと性についてうまく話せない、という悩みをよく伺いました。「娘に彼氏がいるとわかっているのですが、お互いそのことについて話せなくて。先生には話しているんですよね」などです。年の近い他人の私には気軽に打ち明けられても、親子だからこそできないって、本当に多いと思うんです。

日常会話からナチュラルに広げてみる

福田さん:親子でも話せるにこしたことはないと思うんですが、親には自分から話したくない、というのもお子さんの自由かな、とは思います。ストレートに性の話題に踏み込めないと感じたら、あえて正面から向かうこともないんじゃないかな、と。親子の間でごくふつうに話せる内容ってあるじゃないですか。習い事の話だったり、学校での友達の話だったり。そういう何気ない話からちょっとずつ性の話にシフトしていくのもいいんじゃないかと思いますね。

たとえば、習い事の発表会の話から、「生理がかぶらないといいよね」みたいに。お子さんがだれかと付き合っているのではないか、性行為に発展しているのか知りたい、みたいなときも、あからさまに聞かないで、アニメやドラマ、漫画の中のカップルの話から発展させるとか。

幼い頃から会話したり、絵本を置いたりすることも◎

福田さん:3歳から性の話をしていたら、そんなときも自然に話せると思いますし、まだ小さいお子さんのいる方こそ、普段の会話に性のことも加えて、いざ思春期になったときに戸惑わないようにする基盤を作っておけるといいですね。3歳でなくても、5歳でも小学生からでもいいと思います。早いにこしたことはないですが、手遅れなこともありません。

ネットが難しければ絵本でも学ぶことができます。『セイシル』以外にも性教育の本はたくさんあります。私はトイレにそうした本を置いておくことをおすすめしています。その本を読んでいることを保護者に知られたくないという子もいますから。トイレなら人目を気にせず読めますよね。トイレに置くと家族がみんな読めます。ママもパパもきょうだいも関心を持って読む、となるといいですよね。

禁止すると二度と親に話さなくなることも

――親は性については「見ちゃダメ」「しちゃダメ」と禁止しがちですが……。

福田さん:禁止=性教育と思ってる人がいるかもしれません。性教育に熱心、というのと紙一重。子どもを被害から守ろうとしているのはよいことだと思うので、その気持ちを大事にしながら、別の方法で守ってあげられるといいですよね。

ダメって禁止ばかりしてしまうと脅しのようになってしまいますし、もし子どもがそれを守れなかったら、親に報告も相談もできなくなるかもしれません。

福田さん:禁止したくなるのはとてもよくわかります。特に、お子さんが性的なアクションをしたときや性描写のある動画やコミックなどを見ているのを発見したときには、驚き否定したくなってしまいますよね。でも、怒鳴られたら子どもは返す言葉もないし、禁止されたことをまたやってしまった子どもは困ったときに、親に相談しづらくなります。驚きや否定の気持ちを表に出さずに、これはこれで性教育のチャンス、と思っていただけたら、と思います。

性自体が悪いことだと思わせないで

福田さん:最近はちょっとした広告などから小さな子どもでも性的な動画やコミックが簡単に目に入ってしまう。そもそも見てしまった子ども自身が被害者なのだという視点を持ってほしいです。そして、性自体を悪いものだと思わせないでほしいと思います。興味を持つことも、悪いことではありません。ただ、今見ているものは今の年齢に合っていない、そして誇張されたものだということを知らせることが大事です。一緒に見ながら、「現実と違う演出された世界だね」と言ってあげてはどうでしょうか。

たとえば、子どもが性器をいじって自慰行為をしているとき。小さな子でもすることはよくあります。そんなときは叱りたい気持ちをグッとこらえて、「そこは大事なところだよ、手は清潔かな?」「プライベートゾーンの話は覚えてる?ちょっと本を読んでみようか」とやさしく書かれた性教育の本を見せるなどして、とにかく落ち着いて話してみてください。

そもそも、大人も性の悩みを抱えている?

福田さん:それに、大人のみなさんもご自身の性について、悩んでいること、モヤモヤしていることはありませんか? TENGAヘルスケアでは「おとなセイシル」という大人向けの性知識サイトも運営しています。こういうものも読みながら、ご自身のモヤモヤに向き合ったり、「ほかの人も悩んでいるんだな」と客観的になったりすると、お子さんに対する性教育も変わってくるのではないでしょうか。

福田さん:性教育は、人権教育です。

体についても気持ちについても、いろんな人がいていい、人が自分と違うことを認める。人種とか性別と同じように、性的なところも違いを尊重しあえること、それが一番大事です。自分はこうされてうれしいけれど、あの人は違うかもしれない。子どもも大人もそこを人権の要として、性を考えられるといいですね。

高校教師を辞めてTENGAに転職! そのワケを福田さんに聞きました

セイシルの書籍もチェック

お話を伺ったのは

株式会社TENGAヘルスケア 教育事業担当(保健体育教員/思春期保健相談士)。大阪の高校で保健体育教員として働いた後、性教育を極めたい想いから大学院に進学。ジェンダー学と教育学を学び、性教育に関する研究に勤しむ中でTENGAヘルスケアと出合う。現在は、主に性教育WEBサイト「セイシル」の運営と、出前授業講師を担当する。私生活では4カ月のお子さんの母親。

取材・文/三輪泉