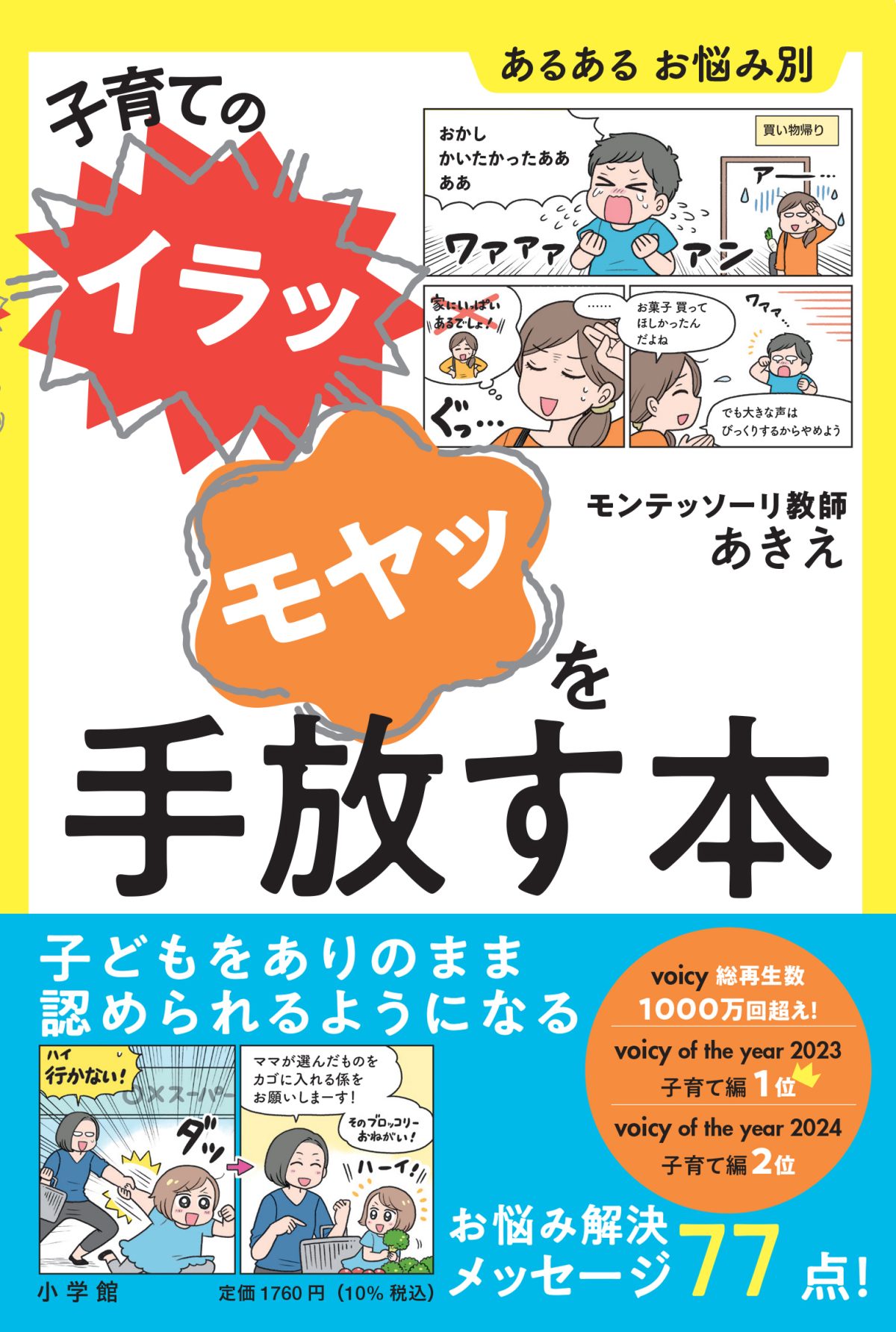

子育てにおける「あるある」な悩みを解決

voicy総再生数1000万回超え! 子育て中のママパパから高い支持を得ており、voicyだけではなくInstagramやYouTubeなど多くのプラットフォームで日々子育てに関する悩みに回答しているあきえ先生。

本書は人気連載「あきえの子育てROOM」を元に、大幅に加筆修正を加えた1冊。「泣き」「ぐずぐず」/「やってほしくないこと」/「ワガママ」「イヤイヤ」/「食」/「しつけ」「将来」/「パートナー」と大きく6つのパートにわけて、“イラッ”“モヤッ”を解決するためのメッセージを届けています。

まずはこれだけ知っておこう! モンテッソーリ流の「子ども」の見方

モンテッソーリ教育では、子どもには「自ら育つ力がある」と考えています。主役はあくまでも子どもであり、大人にできることは、子どもを「知り」「尊重し」「信じて」「育ちを支える」こと。必要以上に「しつけなくては」「しっかり育てなくては」と責任を抱え込まなくて大丈夫なのです。

知ると腑に落ちる、子どもの「6つの敏感期」

子どもと接する上で知っておきたい「敏感期」というもの。これは何かというと、「特定の力を獲得するために、ある物事について強いエネルギーが出る限られた時期」のこと。

例えば、0~4歳頃にあらわれる「秩序の敏感期」。これは、自分の中に「当たり前」を作るためにあらわれるエネルギーで、この時期にいちばん重要なのは「いつもと同じ」ということ。順番ややり方、配置などに強いこだわりがあるため、《朝食→着替えの順を、着替え→朝食の順に変えると怒る》などの事態が頻発するのです。

今、どの敏感期にいるのかを知っておくことで、それに合った環境を準備することができます。そして、「なんでこうなの?」という“イラッ”“モヤッ”を手放すきっかけにも。

悩み別に解決法をマンガ付きで掲載。気になるところからサクッと読める!

本書の特長は、見開き(あるいは1P)ごとに悩みと解決法が掲載されており、今まさに抱えている悩みのところから読めること。頭からきっちり読む必要はありません。

また、マンガ付きでシーンがわかりやすく表現されています。2点ほど抜粋してご紹介。

イラモヤPoint:思い通りにならないと泣いて手がつけられない

子どもの「泣き」「ぐずぐず」にため息をつきたくなるシーン、たくさんありますよね。例えば、「お菓子を買いたかった」「公園に寄りたかった」「自分でやりたかった」…など。子どもは自分の気持ちをアウトプットする力が未熟。だから泣いて訴えてしまうのです。

子どもが特に3 歳頃までは、たくさんの言語を獲得している最中で、言葉で気持ちを表現することが困難。日々、言語をインプットしているものの、適切な言葉としてアウトプットする力が未熟。そういうときは、以下の3ステップを意識しましょう。

① 子どもの気持ちを受け止める

まずは「お菓子を買ってほしかったんだよね」などと声をかけて、子どもの気持ちを受け止めます。すると、子どもは「わかってくれた」とどこかで安心できます。②「 してはいけないこと」に線引きをする

受け止めた後に「でも、大きな声を出すとびっくりするからやめよう」などと、してはいけないことやできないことの線引きを。①を省略したり、「だめ」と行動を制したり、感情的に叱らないよう、ひと呼吸置きましょう。③ やってほしい行動を具体的に伝える

「どんなお菓子が食べたかったの? おうちに帰って○○食べようか?」などと、してほしい行動を子どもでも理解できるような具体的な声かけを。そうすることで行動しやすくなります。( P.20-21「泣き・ぐずぐずに“イラッ”“モヤッ”」より)

イラモヤPoint:好き嫌いが多くて食事中に文句ばかり言う

忙しいなか、がんばって作れば作るほど、食べてもらえなかったときはイラついたりガッカリしたりしますよね。食べられるか食べられないかは別として、「これを食べると体が大きくなっていくんだよ」など、食材のもつ栄養素の話をすることがおすすめ、とあきえ先生は言います。※離乳食期の悩みも別ページで紹介しています。

「せっかく作ったのに」と、思ってしまうことはありますが、味覚の感じ方は人それぞれです。子ども自身の感じ方を尊重し、無理強いをすることは避けましょう。4 歳頃になったら食べられるか食べられないかは別として、「これを食べるとどんなメリットがあるのか」という栄養素の話をしていくこともおすすめです。

6 歳までの子どもは「言語の敏感期」(P14)なので、いろいろな言葉をインプットしている最中。「今日の

ごはんの中でたんぱく質はどれかな? たんぱく質ってどんな栄養だっけ?」「こんにゃくが入っているね。こんにゃくはおなかの中をきれいにしてくれるんだったね」など、食事と栄養を紐づけるような会話をすると、食べることの意味を子どもなりに理解することができます。あとは米や野菜の収穫を体験する、料理を一緒に作るなどして、「食べる」以外の食に関する体験をすることも大切。「食べる」以外のさまざまなアプローチで“ 食” について触れることで、子どもの興味が向いてくることもあります。

(P.110-111 「子どもの食に“イラッ”“モヤッ”」より)

ほかにも多くのシーンを紹介。コラムも充実

■静かにしてほしい場所で走り回るなどの「やってほしくないこと」

■育児の悩みを「気にしすぎだって」と楽天的に返される…などの「パートナーとの関係」

など、子育てにおける“イラッ”“モヤッ”なシーンを紹介しています。コラムでは学童期のお悩み、祖父母との関係性にも言及。さらに、あきえ先生の子育てについても、リアルな声を載せています。

日々子育てをがんばっていて、ちょっと疲れている。イライラを減らしたい。もっと子どもを叱らずにすむようになりたい…。そんな風に思っている人は、ぜひ本書を手にとってみてください。

書籍について詳しくはこちら

子どもが泣きわめいていて手をつけられない…、パートナーに大変さを訴えても流される…、子育てをしていると、どうしても出てきてしまう、「イラッ」「モヤッ」な気持ち。でもそれは、自分のマインドセットと子どもへの見方を少し変えるだけで、手放すことができるんです。

子育て中のママパパから高い支持を得ているモンテッソーリ教師あきえが、「イラッ」「モヤッ」を感じる具体的なシーンに対してどのようにしたらいいか、マンガ付きでわかりやすくお伝えします。

↓↓あきえ先生の連載はこちら↓↓

文・構成/HugKum編集部