目次

震災経験者から学ぶ「地震への備え」

大震災を体験した0〜12歳の子を持つママ・パパに、今回は貴重な体験談を教えてもらいました。

震災経験者の体験談

自宅に備えておいてよかったもの、なくて本当に困ったものなどをリサーチ。今、自分たちができることを考えていきましょう。

1995年(平成7年)1月17日:阪神淡路大震災

1.17の阪神淡大震災は、高速道路が倒れた姿に衝撃を受けた人も多いはず。また、あちこちで起きた火災での被害も大きく、関東大震災以来の大地震は多くの人に衝撃を与えました。そしてその後の震災対策に大きく寄与しました。

「大阪にて。当時のアパートに一時的に住めなくなり学校の体育館で数日間過ごした」(40代・福岡県・子ども3人)

「当時小学三年生で、水道が止まったので水汲みによく並んでいた記憶がある。」(30代・大阪府・子ども2人)

2011年(平成23年)3月11日:東日本大震災

甚大な津波の被害ももたらした、3.11、東日本大震災。東北の太平洋沿岸から関東地方と広い範囲を襲いました。当事者でなくても、テレビで見る被害の大きさ・犠牲者の多さにショックを受けた人も多かったはず。

「宮城県仙台市にて。当時社宅借り上げマンション12階で被災。 電気4日水道3週間ガス1か月不通。 電気が通るまで車中泊をして過ごしたが、 5歳・1歳の子どもが一緒だったため本当に大変だった」(40代・神奈川県・子ども2人)

「千葉県にて。仕事中、突然地震にみまわれ非常に大きな揺れで驚いた。停電と液状化により電柱が曲がったり、瓦が落ちたり、道路に亀裂が入った。 その後、余震が何度も起きて怖かった」(40代・千葉県・子ども1人)

「栃木県にて。窓ガラスが割れたり、1週間停電と断水が1週間続いた」(30代・栃木県・子ども1人)

2016年(平成28年)4月14日:熊本地震

気象庁が設定する最大震度7を記録した熊本地震は、本震のあとに震度6強の余震が続き、その際に大きな被害を受けた人も。熊本城の石垣が崩れてしまった姿に多くの人が傷つきました。

「電気が使えずごはんが大変だった。店に行っても水や簡単に食べれるパンなどが不足していた」(30代・熊本県・子ども3人)

被災中に用意していて助かったもの

実際に被災した人が自宅に備えてあって本当によかった、というものを教えてもらいました。震災未経験の人には大きな参考になるはず。

ガスコンロ・カセットボンベ

ガスが通らないうちに使えるのがカセットボンベ。暖かい料理が作れると安心感が増すのだそう。

「カセットコンロ本体とボンベ。 ガスが通らなくても調理ができた。 温かい食べ物は人を落ち着かせます」(40代・神奈川県・子ども2人)

缶詰などの非常食

保管に温度調整の必要がなく、開けてすぐに食べられる缶詰はいろいろな種類を持ってくとよさそうです。

「缶詰は持っていてよかった」(40代・宮城県・子ども1人)

簡易トイレ

水が止まってしまうと、トイレが使えないことに。また、電気が使えないと流せないトイレもあるようなので、簡易トイレはマストのよう。

「美味しい非常食と簡易トイレ」(30代・愛知県・子ども1人)

被災中に用意していなくて困ったもの

今度は、用意してなくて困ったものをリサーチ。回答に挙がってきたものは実際に経験していないとなかなか想像しにくいものなので、しっかりチェック。

水

止まってしまうと困ってしまう水は、やはりある程度常備しておくことが必要。料理に使うのにも、洗い物をするのにも多くの水が必要です。

「飲み水がなくてジュースやお茶などを飲んでいた。水がなくて困った」(30代・茨城県・子ども3人)

単1や単2の乾電池

よく使う電池はあるものの、非常時に必要なラジオ用の大きめ電池が必要だったと言う声も。どの大きさの電池も予備は持っておくべきですね。

「乾電池。 単3電池はかなりあったが、単1と単2が不足していた。ラジオに使う電池が足りなくなった」(40代・神奈川県・子ども2人)

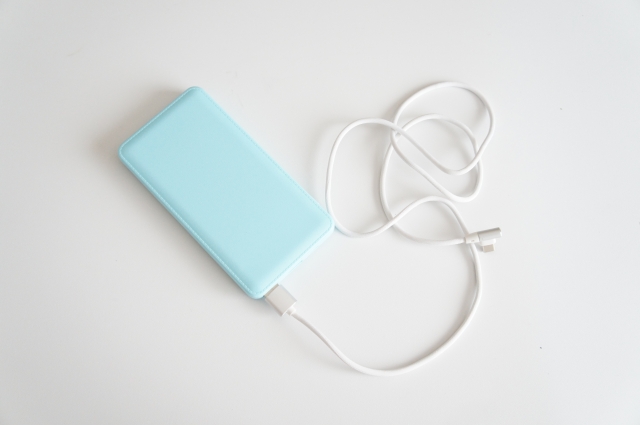

バッテリー・充電器

スマホがないと情報収拾もままならない中、バッテリーや充電器がなくて困ったという声はやはり出てきました。いくつか用意しておくと安心ですね。

「充電できなくて困った」(30代・千葉県・子ども1人)

「今は主流になっているが、ポータブル電源やモバイルバッテリーなどがあれば多少電気に困らずに生活できた」(30代・茨城県・子ども3人)

防寒具

着の身着のままで避難することもあるなか、気温の低い季節には、ブランケットなどの防寒具も非常用セットにあると安心なよう。

「冬なので寒かった」(40代・千葉県・子ども1人)

子どものおむつ

忘れがちなのが子どものおむつ。入れてあってももうサイズアップしてしまったなんてこともあるので、定期的な見直しが必要。

「子どものおむつ」(40代・茨城県・子ども1人)

眼鏡

普段コンタクトレンズを使っている人は見落としがちですが、予備が必要。でも、避難生活が長引くこともあると考えて、眼鏡はきちんと用意しておくべき。

「眼鏡を持ち歩いておらず、コンタクトの予備も無かった為、コンタクトを変える事が出来ずに目を痛めた。眼鏡は持ち歩くべき。」(40代・東京都・子ども1人)

現金・小銭

電子マネーが普及し、財布には現金をほとんど入れていないと言う人も多いですよね。でも、停電してしまったら電子マネーが全く使えないのは見落としがち。普段から最低限の現金は財布に入れておくべきですね。

「停電すると電子マネーやクレジットは使えません。 善意で開いてくれる商店もおつりが限られる中、 300円~500円の買い物に1万円札を使うのも迷惑で・・・」(40代・神奈川県・子ども2人)

震災直後の生活で入手困難なもの

震災が起きてしばらくすると避難物資などが届くものの、直後は物資が何もない状態。どんなものが手に入らなかったのか教えてもらいました。

被災地では、とにかくものが無い

震災直後には、みんなが買占めしてしまうので、タイミングを逃すと食品も何もかもなかったそう。子どもがいる場合には、我慢させることになり困りますね。

「みんな買い占めに走ってとにかくものが無い」(40代・宮城県・子ども1人)

食料・飲料水

停電してしまい、大きなスーパーがあるものの、開かずに買うことができなかったという声も。そばに大型スーパーがあるから安心、とういうことはないよう。

「お肉や野菜。停電でスーパーが開かなかった」(30代・北海道・子ども2人)

ガソリン

車にガソリンがなくなってしまうと移動手段がなくなってしまうことも。またガソリンスタンド自体が被災している場合には給油することもままならないよう。

「ガソリン。ガソリンスタンドが被災している」(40代・神奈川県・子ども2人)

ボディーシート

アルミのボディシートは体を保温するために必要なものの、すぐに売れてしまうようです。手元に置いておきたいですね。

「ボディーシート。どこも品切れだったため」(30代・愛知県・子ども1人)

被災経験から必ず備えるようになったもの

震災を経験したことから、必ず常備するようになったものを聞きました。ここに挙がってきたものはしっかり用意するようにして。

食料・非常食・飲料水

用意しなければと思いながら、賞味期限もあるし、と意外と揃えていない人が多いもの。特に水は、人数×避難日数、と考えるとかなりの量が必要。体力を維持するためにも必要不可欠なものなので、しっかり用意を。

「水やカップラーメンなど」(30代・熊本県・子ども3人)

「水と食料。必ずなくなる」(40代・福岡県・子ども3人)

充電・バッテリー・発電機

地震情報や避難情報を得るためにもスマホは今や必須。充電切れすることを想定してモバイルバッテリーはもちろん、発電機が必要という意見も。

「充電が困ったから、なにか対応考えて、おくとよい」(30代・千葉県・子ども1人)

「水、非常食、発電機」(30代・茨城県・子ども3人)

防寒グッズ

冬の震災の場合、寒さをしのげないと、体力も奪われるもの。ブランケットなどだけでなく、ストーブがあるとなお安心。ボンベで稼働できるものはひとつあると安心ですね。

「ボンベで暖を取れるミニストーブを購入しました」(40代・宮城県・子ども1人)

最低限の荷物の準備

自宅が危険な場合には、着の身着のままでも逃げられるように、最低限の避難グッズはひとまとめにしておくといいよう。

「すぐに逃げられるように荷物をまとめてある」(40代・千葉県・子ども1人)

眼鏡やコンタクトなどの必需品

視力が悪い人にとって、眼鏡やコンタクトレンズは必須。自宅以外にも職場に置いたり、持ち歩いたりと、いつ地震が起きても大丈夫なようにしておきたいもの。

「持ち歩く鞄に、メガネかコンタクトの予備を入れておく事にした。 万一の時の視界確保のため。震災の程度によるが、衛生用品やメガネ類の予備を通勤先にも用意したり、鞄に入れられるものは入れておいた方が良いと思う」(40代・東京都・子ども1人)

地域のハザードマップの確認

ハザードマップの存在は知っていても、きちんと確認している人は少ないのでは。いざ避難するときに、避難ルートの確保や、避難所の位置などを把握しておくことためにも、確認しておくことは大切。

「ハザードマップは確実に目を通しておくこと」(40代・福岡県・子ども3人)

経験者からのメッセージ

震災経験者の人たちから、伝えたいことを教えてもらいました。実感がこもっているのでしっかり読んで。

日頃から準備が必要

明日にでも起きてもおかしくない大地震。日頃から意識して準備をし、子どもの成長などを考えながら定期的にチェックしておきたいもの。

「いつどこで起こるのかわからないので日頃から準備は必要だと感じた」(40代・千葉県・子ども1人)

備えておけば安心できる

いざ地震が起きたときに、準備が何もないと一気に不安になってしまうもの。ある程度用意しておくだけで、安心材料になりますね。

「いつ起きるか分からない災害なのでいつ起きてもいいように少しでも水、食料、日用品など揃えておくと安心できる」(30代・茨城県・子ども3人)

被災は精神的にもつらいもの

被災することは、食事など物理的なことに目を向けがち。でも、やはり精神的につらいという声は多数。特に子どもの様子は慎重にみてあげて。

「被災は精神的に非常にまいるので日頃から準備は大事だと思った」(30代・愛知県・子ども1人)

「被災後のメンタルケアが大事だと思う」(30代・大阪府・子ども2人)

震災は忘れた頃に来る

とにかくこれに尽きるのがこの言葉。地震はまだないと思っていたり、風化しかけたときにやってくるもの。

「震災は忘れた頃に来る」(30代・北海道・子ども2人)

震災経験者の声は貴重

震災を経験したことがないと、なかなか状況を想像するのは難しいもの。実際に経験したことがある人に聞くことは大事。地震大国の日本に住んでいる私たちは、いつどんなときに地震が起きても大丈夫なように備えをしておきましょう。

文・構成/HugKum編集部