目次

乳幼児は要注意!「節分」に潜む危険を知ろう

今年の節分は2月2日。スーパーやコンビニの店頭には、「豆まきの豆と鬼のお面のセット」などが並べられています。

前回の記事の中で、なぜ乳幼児には豆が危険なのか、豆が気管に入るとどうなるのか、などについて説明し、安全な豆まきを行うためのポイントをご紹介しました。

あらためて、そのポイントを確認してみましょう。

・寝ながら、歩きながら、遊びながら、モノを食べさせない。

・食べ物を口に入れたままのおしゃべり、テレビや漫画を見ながらの食事はさせない。

・乳幼児向けの食べ物は、適切な大きさに切り、よく噛んで食べさせる。

・急停車する可能性がある自動車や、揺れる飛行機の中で乾燥した豆類は食べさせない。

・小さな食べ物やおもちゃなどを放り上げて口で受けるような食べ方や遊びをさせない。メディアの広告ではこのような映像を禁止する。

・食事中に乳幼児がびっくりするようなことは避ける。

・子どもに、食べることを強要しない。

・子どもの食事中はいつもそばにいて観察する。

・嚥下障害のある子どもは、食べ物による窒息が起こりやすいので、飲食については医師の指示に従う。

・5歳までは、ピーナッツなどの乾燥した豆類、ピーナッツを含んだせんべいやチョコレート、枝豆などは食べさせない。※アメリカでは、乳幼児のいる家庭には、乾燥した豆類は家に持ち込まないよう指導している州もある。

注意喚起をしていても事故は起こってしまった

ところが2020年には島根県松江市内の保育施設で、節分の行事をしていた園児が豆を喉に詰まらせて亡くなりました。上記のような誤嚥・窒息予防のメッセージは、Safe Kids Japanからも出していますし、消費者庁などからも出されていますが、それでも同じような事故が同じように起き、大切な子どもの命が失われてしまいました。

「はちみつ」をお手本に

Safe Kids Japanでは、従来の「保護者の皆さん向け」、「保育者の方々向け」のメッセージだけでは事故を防ぐことはできないと考え、2020年4月、「子どもの事故予防地方議員連盟」の皆さんと一緒に、豆を扱う事業者団体「日本ピーナッツ協会」に対し、豆製品のパッケージに「4歳未満の子どもには、豆は食べさせないでください」と明記していただくよう要望しました。その際に「お手本」にしたのは「はちみつ」です。要望書の一部を抜粋します。

「はちみつ」にはボツリヌス菌が混入していることがあり、これを食べると乳児の腸内でボツリヌス菌が毒素を産出し、呼吸が止まって死亡することがあります。このため、乳児にははちみつを食べさせないよう指導されており、さらに、はちみつの容器包装には「1 歳未満 の乳児には食べさせないでください」との文言を明瞭に記載することが定められています(「はちみつ類の表示に関する施行規則」より)。ピーナッツ等の乾燥した豆類も、今回の窒息死の例でわかるように乳幼児には危険な食品ですので、はちみつ同様、「4 歳未満の乳幼児には食べさせないでください」と包装袋に記載する必要があると考えます。

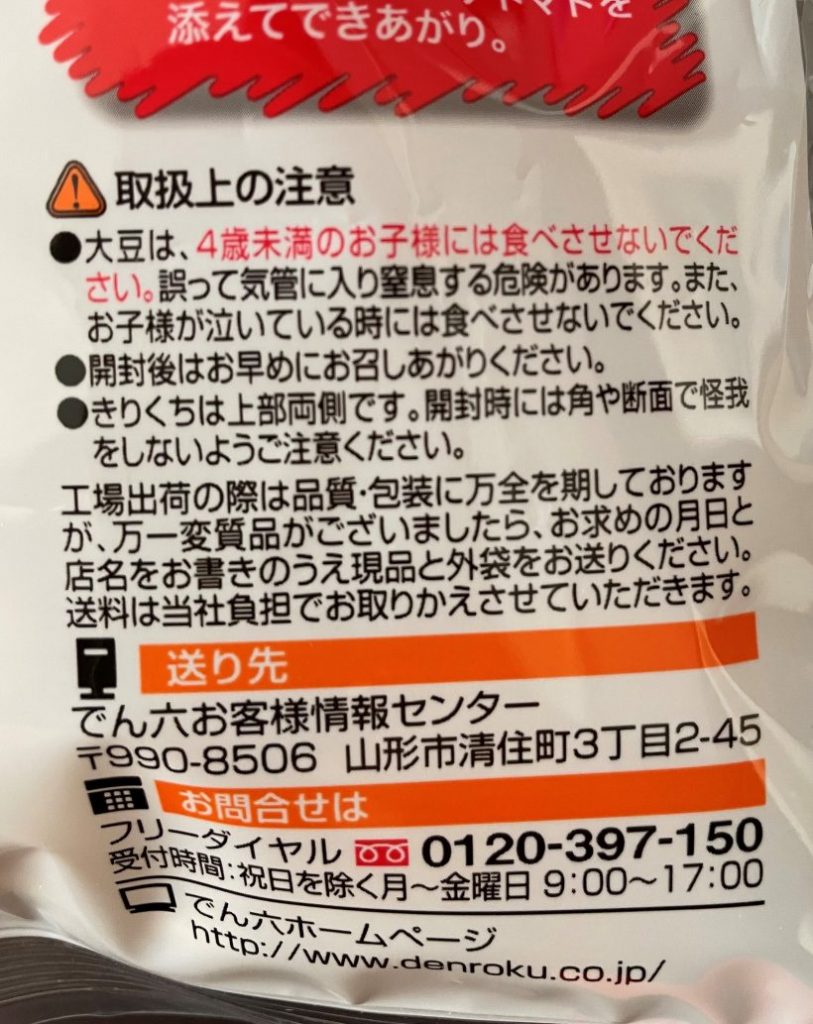

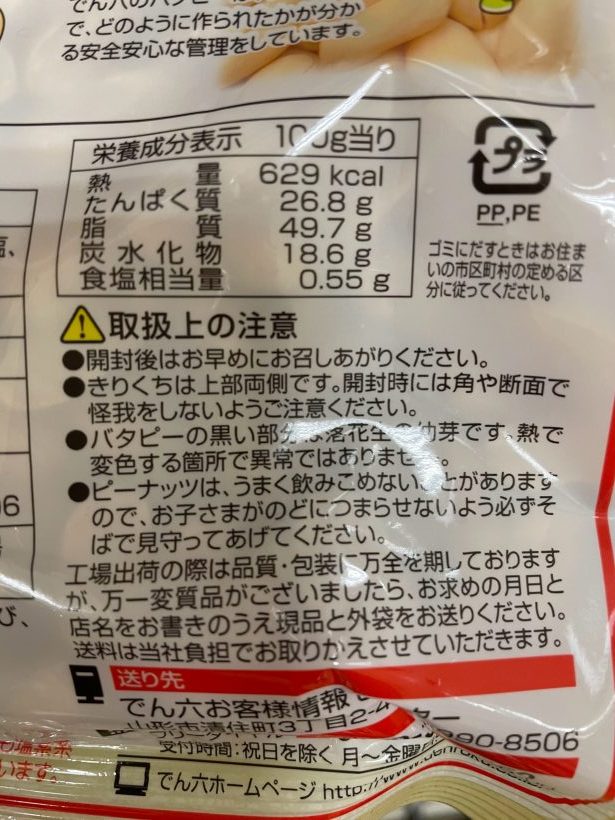

趣旨に賛同した同協会は直ちに会員企業に向けて通達を発出、そのうち「株式会社 でん六」が、早速一部商品のパッケージに、要望どおり「4歳未満のお子様には食べさせないでください」と記載、そして、「また、お子様が泣いている時には食べさせないでください」とも記載してくださいました。まだすべての商品の表示が変わったわけではありませんが、これは大きな一歩であると考えています。

誰もが「豆」の危険を知る社会に

お手本にした「はちみつ」の危険については、今では多くの方が知っています。「豆」についてもその危険について正しく知り、教育・保育施設などで節分の豆まき行事を行う際にも、

・豆ではなく、新聞紙を丸めた物などを投げる

・豆は食べさせない

・豆をおみやげとして家庭に持ち帰らせない

ということを守っていただきたいと思います。

「誤嚥」とは何か?

口の中に入った食物は、歯で噛み砕かれ、徐々にのどの奥に送られます。食道の入り口の部分では、食物が気管に入らないように喉頭蓋(こうとうがい)という“ふた”が閉まって、食物を食道の方へ送り込みます。この蓋がきちんと閉じないと、食物片や液が気管に入りこみ、むせることになります。気道に異物が入ることを「誤嚥(ごえん)」といいます。気道異物を起こす食品でもっとも多いものは乾いた豆で、多く発生するのは1歳から3歳の子どもです。

豆は、どういう状況で気道に入るのか?

おとなは、臼歯という奥歯で豆をすりつぶし、唾液と混ぜて飲み込みます。乳幼児では、奥歯がまだ生えていなかったり、奥歯ですりつぶすことがうまくできず、前歯で豆を噛んで小さくしています。豆の小さな破片が舌の上に乗っているときに、歩いていて転んだ、びっくりした、お兄ちゃんに豆を取られた、というようなことが起きると、子どもは大声で泣き始めます。泣き切った後に大きく息を吸いこんだ時(いわゆる「しゃくりあげた」時)、舌の上の豆の小さな破片が気管に入ってしまうのです。

口の中にたくさん詰め込んだ時や、豆を口に入れたままジャンプした時にも同じことが起こります。節分の豆まきでは、鬼に向かって豆をぶつける、鬼から逃げる、といったことをしますが、そういった時に豆が気管に入ってしまうことがあるのです。

豆が気管に入るとどうなる?

豆が気管に入ると、咳き込む、むせる、ゼーゼーする、声がかすれる、顔色が悪いなどの症状が見られます。これらの症状は風邪と似ているため、病院に行っても正確な診断がなされず、風邪と間違われることがあります。

一旦豆が気管に入ると、自然に排出されることはありません。豆はレントゲン写真には写りませんので、そのまま放置しておくと、豆から脂分が出て肺炎を起こします。豆の誤嚥に気づかれず、長く放置しておくとひどい肺炎になって死亡することもあるのです。

安全な豆まきを

小さな子どもがいる家庭では、豆をそのまままくのではなく、小分けにされた袋のまままくようにします。「歳の数だけ豆を食べて厄除けを」と言われていますが、5歳までは、豆まきの豆のような乾いた豆類を与えることは避けなければなりません。

Safe Kids Japanとは

私たちSafe Kids Japanは、事故による子どもの傷害を予防することを目的として活動しているNPO法人です。2018年6月からこのHugKumで、子どもの傷害予防に関する記事を配信しています。基本的に毎月1回、季節や年中行事などに関連した内容の記事をお送りしたいと考えています。

さて、「事故による傷害」、「傷害予防」という言葉、あまり聞き慣れないかもしれません。私たちがなぜ「事故」ではなく「傷害」という言葉にこだわっているのか、について、少し説明させてください。

事故?傷害?その違いは?

「事故」という言葉を辞書で調べてみると、「思いがけなく起こった良くないできごと」とあります。英語で言うとaccidentですね。accidentは「意図しない不幸なできごと」という意味で、「避けることができない運命的なもの」という意味も含まれています。海外でもかつてはaccidentを使っていましたが、最近ではinjuryという言葉が使用されるようになりました。injuryは「ケガ」「負傷」という意味です。「事故」は科学的に分析し、きちんと対策すれば「予防することが可能」という考え方が一般的になり、「運命的な」という意味を含むaccidentではなく、injuryという言葉を使用することが勧められるようになったのです。今ではaccidentという言葉の使用を禁止している医学誌もあるくらいです。

そのinjuryに対応する日本語として、Safe Kids Japanでは「傷害」という言葉を使っています。よく「事故予防」と言われますね。もちろん事故そのものが起きないことがいちばんなのですが、たとえ事故が起きたとしても、(重大な)ケガはしないように備えよう、そんな思いも込めて、「傷害予防」と言っています。