離乳食を始めたら便秘になる?

「これまで、1日に2回くらい便が出ていたのに。離乳食をはじめたころから、1日に1回……出ない日もある。便が出にくくなったみたい…」とうんちの固さや状態、回数などに変化があると言う声を聞くことがあります。本当に、離乳食をはじめたから便秘になったのでしょうか?

離乳食と便秘の関係とは

赤ちゃんの腸内環境はまだ未発達なので、離乳食をはじめたころに便秘になることがあります。

離乳食をはじめる前までは、母乳や育児用ミルクなど、口にするものは水分がほとんどだったので便秘をすることがなかった赤ちゃんも、離乳食を食べ始めると、母乳や育児用ミルクの量が減ることで水分が不足して便秘になることもあります。

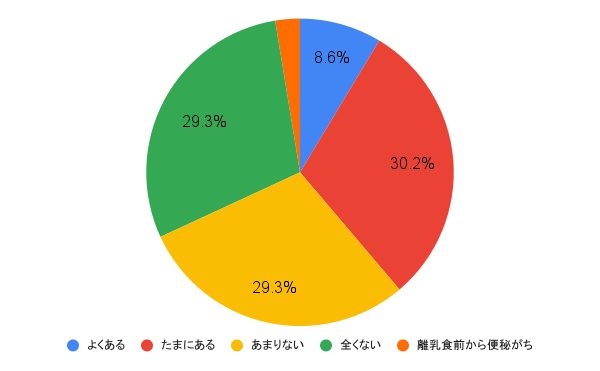

Q.離乳食開始後に、赤ちゃんの便秘が気になることがありましたか?

上記の表を見てみると、約4割の方が、離乳食開始後に赤ちゃんの便秘が気になると答えていることがわかります。以下のママパパの体験談を見ても、離乳食が始まってから、便の様子に変化がある赤ちゃんも多いようです。

ママパパの体験談

「離乳食開始前より固くなり、それまでほぼ毎日出ていたのに2~3日出ないことも増えた。」(20代・福岡県・子ども1人)

「離乳食開始前はまったく便秘をしたことがなかったが、離乳食を食べる量が増えた8ヶ月あたりからひどく便秘がちになり、浣腸を数日おきにするようになってしまった。」(30代・長崎県・子ども1人)

「母乳の頃のサラサラうんちから、うさぎのようなお豆のようなうんちになり、一日一回出るか出ないかという状態になった。」(30代・福岡県・子ども2人)

「生まれたときからかなりの便秘だったので、離乳食を始めてからは、むしろ便通が良くなった。」(30代・埼玉県・子ども2人)

赤ちゃんの便秘とは

大人の排便のリズムに個人差があるように、赤ちゃんにも排便のリズムには個人差があります。なので具体的に「〇日出てなければ便秘」と言う判断はしにくいかと思います。

赤ちゃんが便秘のときの症状

これまでよりも便の回数が少ないとしても(よく言うのが2~3日便が出ていなくても)、便が出るときはするりと出る、赤ちゃんの機嫌が良い、離乳食を食べていて授乳が普段通りできているのなら、離乳食はそのまま続けてOKです。腸内環境が離乳食に慣れてきたらそのうち便も落ち着いてくるはずです。

便秘の時の便を見ていると、大きな塊と言うよりも、コロコロとした小さく硬い便がいくつも出てくることが多いかな?と思います。

言葉で不快感を表現できない赤ちゃんですので、「便の様子が普段と少し違う」と思ったら、いつも以上に赤ちゃんの機嫌や体調面を観察しましょう。

こんなときは病院へ

では、どんな症状の時に病院に行けばいいでしょう?

・便をするときになかなか出ずに泣く(苦しそう)

・おなかが張っている

・便を出す時に、肛門が切れてしまう

・母乳や育児用ミルクを飲まない、食欲がない

・機嫌が悪い

・5~7日便が出ていない

このような様子が見られるなら、かかりつけ医に相談するといいかと思います。

離乳食の時期別に考えられる便秘の原因

では、時期別に考えられる便秘の原因を見てみましょう。

離乳食初期

はじめての離乳食が始まり、便の様子が今までとは違ってくるのがこの頃です。

母乳や育児用ミルク以外のものが初めて体に入ってくるのですから、腸の動きに変化があります。また、離乳食が始まると母乳やミルクの量が減ります。すると便の水分量も減り便秘になりやすくなります。

便秘になると母乳やミルクの飲みっぷりが悪く泣く子もいます。便はいつ出たかな? お腹は張っていないかな? など赤ちゃんの様子を確認してみましょう。

離乳食中期

離乳食中期には、離乳食が1日2回が定着してきます。2回食になると母乳や育児用ミルクを飲む量が減ってきて、水分が不足して便秘につながることがります。湯冷ましや麦茶を与えて水分を取るように心がけてみてください。

離乳食初期と同じように、赤ちゃんの様子を確認しつつ進めていきましょう。

離乳食後期~離乳食完了期

この頃の赤ちゃんの便は、離乳食に影響されることがあります。赤ちゃん自身が食べムラがあったりして、おかゆばっかり、うどんばっかりといった「ばっかり食べ」をすることもあり一時的に便が硬くなってしまうこともあります。今までよりも便の回数が少ないけれど、機嫌がよく、食欲があれば大丈夫です。

赤ちゃんが、お肉を多く食べると便秘につながることがあります。離乳食後期以降は特に、肉も食べていきたい食材ですので、食物繊維と一緒にバランスよく食べるようにしましょう。

便秘のときの離乳食の進め方

赤ちゃんが離乳食を食べて便秘になると、このまま続けていいのか迷ってしまいますよね。赤ちゃんが便秘のときの離乳食の進め方についてお話しします。

離乳食はやめずメニューを工夫してみて

便秘の時に離乳食はやめたほうがいい?と思われるかもしれませんが、離乳食はやめなくても大丈夫です。便秘になりにくくするメニューを意識的に離乳食に取り入れるなどして、離乳食は続けましょう。

ただ食欲がないときや、嘔吐する場合は食べることを無理強いしないでください。心配な場合は、医師に相談してもいいですね。

食べられる分だけにとどめてOK

赤ちゃんが便秘で離乳食をあまり食べない場合、食べられる分だけでとどめましょう。

母乳やミルクを飲んでくれるならそれでOK。食べないということは身体がなんだか不調ということを、赤ちゃんもわかっています。まずは便が出るよう、改善する対策をしましょう。

離乳食期の赤ちゃんが便秘のときの対応

もし、便が出にくい場合は、以下の5つは効果的です。

水分をとる

こまめに水分をとりましょう。

水分は夏だけでなく冬も空気が乾燥しているので取るように心がけてくださいね。湯冷ましや麦茶で量がとれない場合は、離乳食に汁ものを取り入れるのも一つの解決方法です。

便秘改善の食材を取り入れる

便秘改善の食材を、食事やおやつに取り入れてみましょう。

例えば、食物繊維の多い野菜(ブロッコリー、キャベツ、ほうれん草、小松菜など)や果物(バナナ、りんごなど)、イモ類、ヨーグルト、オートミールなどがおススメです。また、離乳食後期以降なら、バターをほんの少し(1g程度)離乳食メニューに取り入れると改善されることもあります。

お腹のマッサージ

お腹をマッサージしてあげましょう。手のひらをおへそのあたりに置き、右回りに「の」の字を書くようにやさしくマッサージしてみましょう。

綿棒で肛門をコチョコチョ刺激

綿棒に、ベビーオイルなどを塗り肛門の周りをコチョコチョと刺激してみましょう。綿棒は奥に突っ込まないようにしてください。

生活のリズムを整える

普段からできることは、生活習慣を整えることです。食事・睡眠・運動(遊び)の生活リズムが整うと、排便のリズムも整ってきますよ。

便秘のときにおすすめの離乳食レシピ

離乳食のメニューでも、普段から便秘を解消できる食材を使えるといいですね。便秘改善の食材としては、バナナ、りんご、さつまいも、ヨーグルトなどの食物繊維や乳製品があります。

りんごとさつまいも煮(離乳食初期以降)

<材料>

- りんご 10g

- さつまいも 30g

<作り方>

1.りんごをすりおろす

2.さつまいもは茹でて軟らかくなったら取り出して裏ごしする

3.ゆで汁を30mlにして、さつまいもとりんごを加え煮る

きな粉バナナヨーグルト(離乳食中期以降)

<材料>

- バナナ 10g

ヨーグルト 40g

きな粉 3g

<作り方>

1.バナナを食べやすい大きさに切る

2.ヨーグルトにバナナをのせてきな粉をかける

オートミールの和風ミルク煮込み(離乳食中期以降)

<材料>

オートミール 5g

玉ねぎ 15g

にんじん 10g

じゃがいも 10g

かつお昆布だし 150ml

牛乳 30ml

<作り方>

・野菜を食べやすい大きさに切る

1.かつお昆布だしで野菜を煮る

2. 1がやわらかくなったら取り出し、みじん切りにする

3. 2を鍋に戻してオートミール、牛乳を加え弱火で煮る

ほうれん草とにんじんのバター煮(離乳食後期以降)

<材料>

ほうれん草 5g

にんじん 15g

バター 1g

水 100ml

<作り方>

・ほうれん草は下茹でして5㎜に切る

・にんじんは5㎜~1㎝長さの千切り

1.鍋に水とにんじんを入れふたを閉め、蒸し煮する

2. 1がやわらかくなったらほうれん草とバターを入れて煮る。

* * *

赤ちゃんも、身体のお便りである「便」が出ないとやっぱり心配です。寝て食べて遊ぶ。この3つの生活のリズムを整えるところから始めてみてくださいね。

あなたにはこちらもおすすめ

記事執筆

一般社団法人 離乳食インストラクター協会代表理事。中田家庭保育所施設長。現在13歳の息子の離乳食につまづき、離乳食を学び始める。「赤ちゃんもママも50点を目標」をモットーに、20年の保育士としての経験を生かしながら赤ちゃんとママに寄り添う、和食を大切にした「和の離乳食」を伝えている。保育、講演、執筆などの分野で活動中。自身が開催する離乳食インストラクター協会2級・1級・養成講座はこれまで2500人が受講。