目次

しりとりや言葉遊びのときに「辞書」が活躍!

大野美和(小学館辞書編集室・以下大野):ぎん太さんのお宅では、机の前にすわって「さあ、勉強」というより、毎日の生活の中で自然に学ぶことを大事にされていますよね。それでいろんな知識が自然に身について、通塾をほとんどせずにぎん太さんは開成に合格、この春からは医大生ですよね、すごいなぁと思うんです。

ぎん太母(以下母):机に向かって勉強できる時間って、限られているじゃないですか。そこで初めて知識に触れるより、日常生活の中で自然にいろいろなことを知っておくほうが、学ぶことが身近になるし、勉強と意識せずにした分の量と質で、かなり差がつく、と思ってやってきました。

大野:そのような「おうち勉強法」の中で、辞書を何冊か買っていらっしゃいますよね。

母:はい。国語辞典、漢字辞典、ことわざや四字熟語辞典……、それぞれ、日常生活の中で活用しています。机に向かって勉強するときに辞書を引く、ということももちろんあるのですが、むしろ、勉強以外のときによく使います。

ぎん太:そうですね、うちは男3人兄弟の年齢がバラバラなんですが、みんなでしりとりをして遊ぶことが多いんです。しりとりで次の言葉を探すときとか、こんな言葉あったっけ、みたいなときにも辞書を使いますね。

「む」で終わる言葉がもう探せない! そんなときも辞書を開く

母:それでいうと、うちはお風呂に元素の名前と記号が書いてあるポスターを貼ってあるので、元素の名前をそれで覚えたりするんです。だから、しりとりとか言葉遊びで元素の名前が出てくることもあるんですが、元素の名前って最後が「ム」で終わるのが多いじゃないですか。カルシウムとかマグネシウムとか。リバモリウムっていうのもあります。

そうなると、「ム」で始まる単語をいっぱい知っていないといけない。でも「ムラムラ」とか「ムチムチ」とかオノマトペはナシだよ、というとムで始まる単語に詰まりますよね。それで辞書の「む」の欄を見て、いろんな単語があることを知る、とかそういう感じです。

ぎん太:逆に「む」で終わる言葉を探す、というのもありまして、一番下の息子がいきなり「かいむ」って言ってきたんですね。そんな言葉を知っているのかと。そして「む」という言葉で「無」があることを知って、「かいむ」っていうのは「みな」という字と「ない」っていう意味だよ、ということも知ることができます。

大野:なるほど、しりとりなどで言葉をたくさん発見するために辞書を使ったり、なんとなく使っている言葉の意味をしっかりとらえたり。そうやって日常生活の中で気軽に使うことで、たくさんの単語を覚えることができたり、言葉の意味を正確に知ったりすることができるんですね。

ぎん太:あと、人の名前の意味を辞書で調べたりもしますね。僕が弟の名前の漢字が表す意味を辞書で見て、解説してあげたこともありました。

電子辞書だと新しい語句に出会えないから…

大野:電子辞書も便利かと思いますが、いかがですか?

ぎん太:開成中学のときの話になるんですけれど、国語で紙の辞書を使う授業がありました。グループに分かれて自分の好きな言葉を辞書で引いて、その説明文だけを抜き出してグループのメンバーに「なんの単語か」をクイズみたいに当ててもらうんです。パラパラとめくりながらおもしろい説明文を探せるのは、紙の辞書ならではですよね。電子辞書だと「その単語を知りたい」というときに言葉を打ち込めばすぐにわかるけれど、「どの説明文がおもしろいか」なんて見比べたりできないですから。知らない単語に出会えないですよね。

ぎん太:また、その先生は辞書が好きな先生で、「同じ言葉でも辞書の出版社によっても説明文が少し違う」と教えてくれたり。こういうふうに言葉で遊ぶことができるから、紙の辞書はおもしろいんですよね。

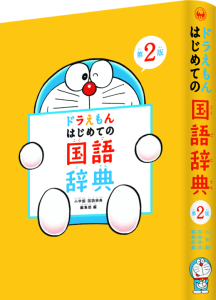

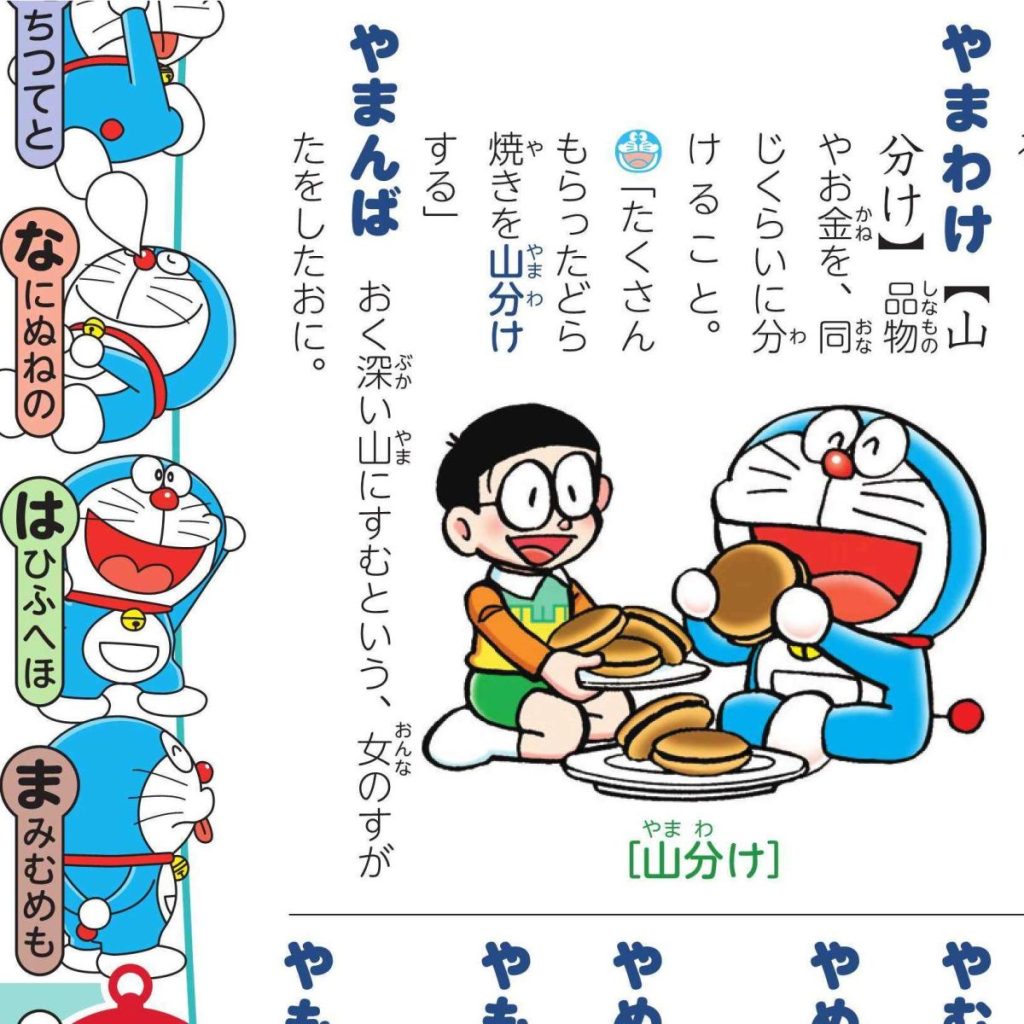

『ドラえもんはじめての国語辞典』が弟のお気に入り

ぎん太:ちなみに、すぐ下の弟・コンちゃんは調べ物をするときにはタブレットを使うけれど、幼稚園生の時からずっと紙の辞書を好んで使っていました。お気に入りは、『ドラえもんはじめての国語辞典』(小学館)です。文字が読めるようになった幼稚園の頃に買ってもらい、すごく気に入りました。ページの下には回文やなぞなぞがあり、写真やイラストがわかりやすい。 漢字は書き順まで載っています。辞典を引くのが楽しいみたいです。子どもって、機器の画面の文字はあんまり読まないですよね。そういう論文を読んだことがありますよ。大人だと画面も紙の文字も読み方に差はないけれど、子どもは紙の文字のほうが読みやすいのだそうです。

小学校に辞書持って来るように言われて、もっと大きい子向けの辞書を母が買ってくれて、僕はそれを使ったんですが、コンちゃんはドラえもんの方が良いと主張していました。

母:うちの家族の散歩ルートには書店と古本屋さんと図書館があるんですよ。図書館で本を借りるのもいいんですが、百何十人待ちになっていることもあるから、よく読む本、すぐ読みたい本は買う、2回以上は読まないかなという本は図書館で、と分けて考えています。このドラえもんの辞典は書店で新品を買いました。私の予想以上に使っているので、買ってよかったと思っています。

大野:実はこのドラえもんの辞典は、「本を読まない子、国語の勉強にあまり興味がない子」がどうしたら辞書を使ってくれるだろうかと悩みながら作ったものなんです。小学生への調査では、いっぱいドラえもんの絵を入れれば楽しい気持ちになるとのことで、両端に入れたり、楽しくなる工夫をいろいろしているつもりなんです。

母:おっしゃるように、子どもにとっては絵があってなぞなぞとか逆さ言葉とかが載っているのがいいですよね。「単語の意味を知る」ことなどをお勉強としてとらえるより、「おもしろいものだ」といういいイメージを持つことが大事です。

改訂するたびに辞書は少しずつ変わる。違いを楽しんで

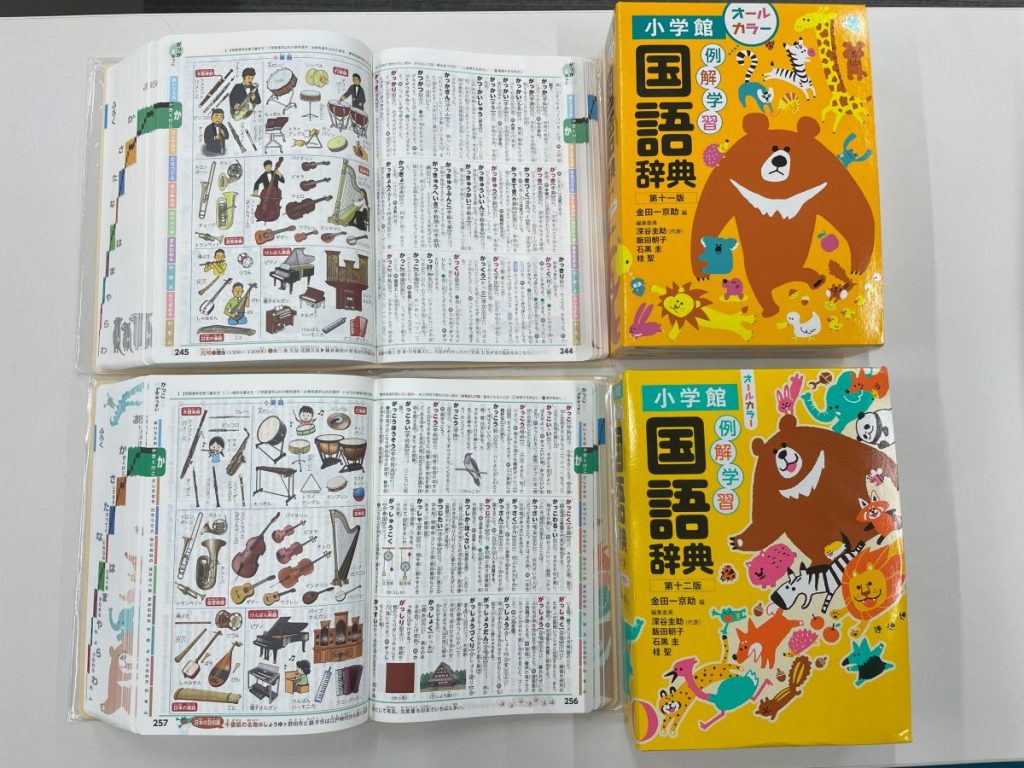

大野:辞書はずっと長く販売しているものですが、途中で改訂するんですよ。たとえば、小学館の子ども向けの辞書の一番スタンダードな『例解学習国語辞典』は、1965年5月に初版が出まして、その後何度も改訂をし、2023年12月の改訂で第十二版になりました。その改訂ごとにより使いやすくなるよう、見直しをしています。

ぎん太:たとえばどういうところですか?

大野:一番注目していただきたいのは、テクノロジーを駆使し、辞書の重さはそのままに2400語を追加し大量ページ増しているところです。総収録語数は約4万8800語、類書の中で最大級になりました。中学受験にも使える語彙量です。

また、印刷技術も向上したので、厚さの部分を見ていただくと、かなりはっきりと五十音すべてを表記しています。これ、「あいうえおナビ」と呼んでいます。さらにかわいらしいイメージキャラクターの動物のイラストもフルカラー印刷されています。

ぎん太・母:あ、ホントですね!

大野:キャラクターのくまさんも、以前はちょっと恐い顔をしているという意見もあったので、今回は笑顔です。そのほかにも小さな部分も含めて、購入してくださるみなさんが楽しく使える工夫をあちこちに施しました。

ぎん太:そんなお話を聞くと、辞書に愛着が持てますね。『ドラえもん』の国語辞典もいいけれど、この辞書も一番下の弟と一緒に楽しんで使ってみます!

大野:はい、ぜひ机に向かって勉強する以外のときも、遊びながら辞書を使ってくださいね。

ほぼ塾なし開成ボーイぎん太さんの勉強法をもっと見る

「例解学習国語辞典 第十二版 オールカラー」を5名様にプレゼント

今回記事で紹介した、「例解学習国語辞典 第十二版 オールカラー」を抽選で5名様にプレゼントします。

↓↓↓↓↓ご応募はこちらから↓↓↓↓↓

※抽選の結果、当選された方には「例解学習国語辞典 第十二版 オールカラー(小学館)」 をプレゼントします。

※こちらのプレゼントに応募される場合、事前に発送先となる個人情報の入力と、アンケートへの回答が必要となります(応募時に賞品送付先ご登録フォームとアンケートフォームのご案内があります)。

■応募締切日:6月15日(土)23:59まで

■抽選方法:ご応募いただいた月の翌月以降、HugKum編集部にて抽選を行います。

■発送方法:日本郵便・ヤマト運輸・佐川急便などの配送業者より発送させていただきます。配送希望日時はご指定いただけません。

■個人情報および特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針:こちらをご覧ください。

<注意事項>

※当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。落選の方へのご連絡はいたしておりません、ご了承ください。

※応募はお1人様1回とさせていただきます。

※お届け先住所をご登録いただけなかった場合や、ご登録内容に誤り等があった場合には、抽選対象から除外させていただきます。

※抽選に当選された場合、賞品はご応募いただいた日の翌月以降の発送となります。

※賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。

今回対談したのは・・・

母親が授けてくれた遊びの中で学ぶ勉強法で、ほぼ塾なしで開成中学に入学。現在高校を卒業して医大生に。『偏差値40台から開成合格! 自ら学ぶ子に育つ おうち遊び勉強法』(講談社)が好評発売中

ぎん太さんのブログは>>こちらから

ぎん太、コンちゃん、ポンちゃん3人兄弟の母。年の離れた3人を育てる中で、遊びの中に学習を取り入れ、子どもたちを勉強好きにさせる。

お母さんのブログは>>こちらから

辞書の詳細はこちらをチェック

もっと引きやすく、楽しく使える最新版!

小学生向け国語辞典ナンバーワンの『例解学習国語辞典』が、2024年度新教科書に対応した第十二版を刊行。

◆ことばの数も大きく増えて、類書中最大級の約40900語(総収録語数48800)。

◆1100点以上の写真やイラスト、230点以上の表やグラフで理解が深まる。今回その多くを刷新。

◆似たことばを正しく使える200以上の「使い分け表」も収録。

◆ことばの説明に、活用やアクセントなど中学校以上でも役立つレベルの高い情報を掲載。

◆さらに内容が充実。なのに重さはそのまま。

しかも、オールカラーのインデックス「あいうえおナビ」などたくさんの工夫で、もっと引きやすく、楽しく使えるようになりました!

取材・文/三輪 泉