目次

しりとり、カルタ……、日常の中で言葉を楽しく覚える

――ぎん太さんは「賢さ控えめ」とおっしゃっていますが、開成中学に合格されたのですから、「賢さ全開!」じゃないんですか?

ぎん太さん(以下ぎん太):いえいえ、幼稚園の頃から、周囲の子よりも「賢さ控えめ」だったみたいです。

ぎん太さんの母(以下母):不注意だし周囲に迷惑をかける子だし、なんとか快適に生きられるように、思いつく知恵と経験をぎん太にすべて伝えよう、と思ったんです。始めたのは未就学の頃だったので、日常生活の中でなじみのあることで楽しくやれればいいんじゃないかなって。しりとりとをはじめ、言葉遊びもよくやりました。

カルタとりもやりましたね。カルタは札をとる子は読み手の言葉を集中して聞く練習になりますし、読み手をやる子は札の言葉の意味をよく理解したり読むのが上手になったり。だから兄弟でよくやります。次男はカルタにすごくハマったので、自分でカルタを作ったりしていました。

散歩をしているときも、花の名前とか看板の文字などを読んであげました。こうして言葉遊びをしているうちに、文字も自然に覚えました。机に向かって集中して勉強できる時間なんて限られているので、日常的に遊びの中でいろいろなことに触れておけば、あとから勉強したときにすぐに頭に入るし、勉強に費やす時間も少なくてすむと思ったんです。

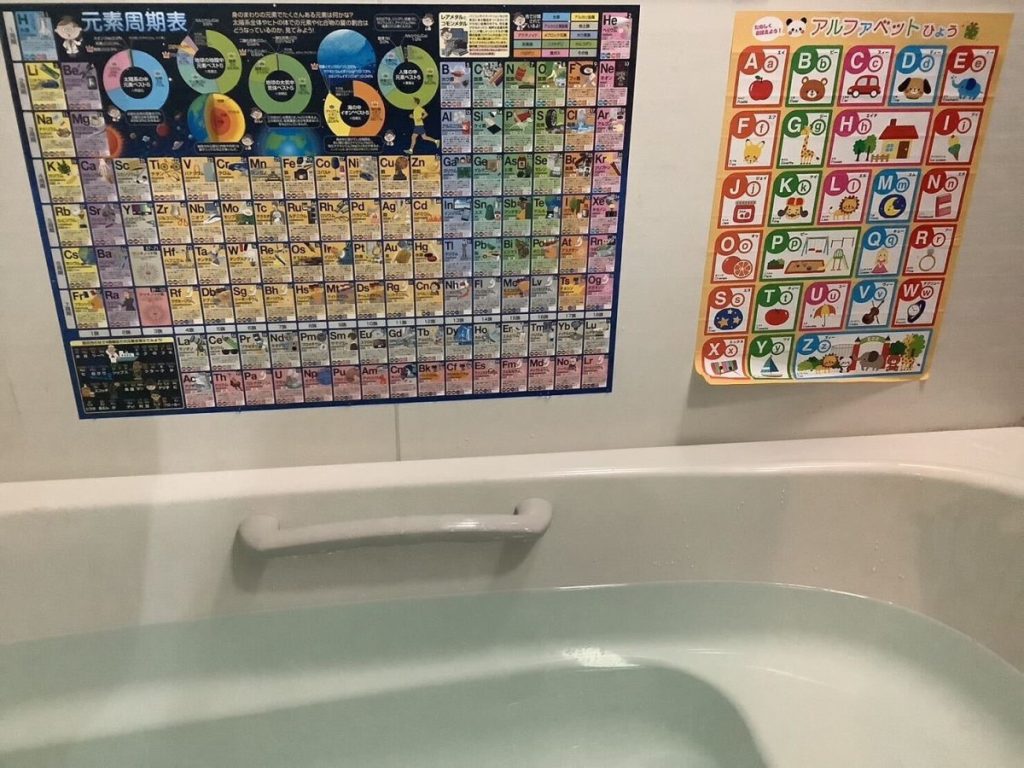

家の中に学習用ポスターを貼り、県名や元素記号を自然に身につける

――ぎん太さんの著書『偏差値40台から開成合格! 自ら学ぶ子に育つおうち遊び勉強法』には、お母様の「日常生活の中で楽しめる勉強法」がたくさん出ていますよね。家の中にポスターを貼るのもそのひとつですね。

母:家じゅうに日本地図のポスターを貼って、県の位置とか県名がすぐに覚えられるようにしました。お風呂とかトイレにもポスターを貼ります。特にお風呂は、子どもと会話しながら楽しく言葉を覚える場として最適です。今、お風呂には水がかかっても大丈夫な素材の、元素記号と元素の名前の入ったポスターを貼っています。しりとりの言葉を探すときにも活用しています。

ぎん太:しりとりやカルタやポスターで、いろんな言葉や事柄を「自然に覚えている」状態でした。そういうベースがあると実際に学校で国語や社会、理科をやるときにはすでに知っていることもたくさんあるので、勉強がおもしろく感じるんですよね。それに、母はほめるのがうまいんですよ。

母:「すごーい!」って、これ1本ですけどね(笑)。「すごいすごい、6年生の文字も知っているんだね」「漢字できるとカッコイイね、あとこれとこれを覚えたら完璧じゃない!? 得意だもんね」みたいな。子どもはその子のいいところをほめるとすごくやる気が出るので。とにかく伸ばしました。

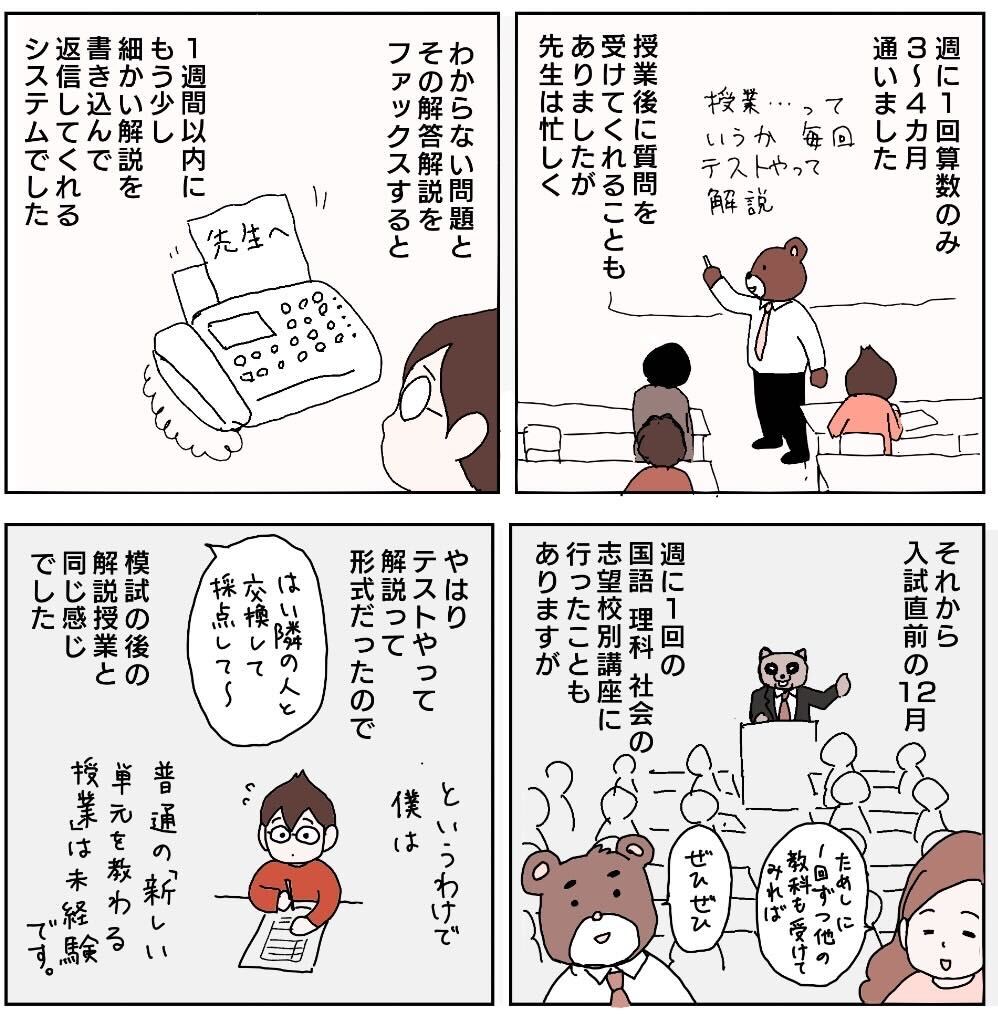

塾は自分で「使い方」を決めて通うと効率的

――中学受験をするとなると、普通は塾に行きますが、ぎん太さんはほとんどいかなかったんですよね?

ぎん太:公開模試は受けました。模試は入試の練習になるし、自分がどれくらいのポジションにいるかわかりますから。それ以外では、過去問のわからないことを聞くために算数の単科講座に3~4か月くらい通いました。

母:ただ塾に入れば安心、と思うのではなく、自分で「使い方」を決めて通うのが大事だと思います。次男も国語の記述の添削をしてもらうために、数か月塾に通いました。これを教わりたいと、目的を持って使うと効率的だし、効果も得やすかったです。

授業内容を家で説明することをマストにしたら成績が上がった!

――開成に入ってからは勉強はスムーズだったのですか? そろそろ思春期で、親御さんとは距離を置きたくなるような時期ですよね。

母:中1のときは成績がよかったんです。ところが中1の後半に反抗期になって、放課後学校でゲームばかりして全く勉強していなくて、どんどん成績が落ちていったんです。コロナ禍で映像授業になったら、とりあえず繋いで布団に入ってゲームをしていたりして。「授業を聞かなくていいの?」「どうせ聴いたってわからない」「じゃあなんで参加してるの?」「参加しないと出席がつかないから。もう10回くらい前からわからないんだ、こんなの見ても無駄だ」って。

ぎん太:これにはパパも怒って、「勉強をしたいから開成に行きたいって言ったよな、勉強しないんだったら近所の中学に転校して、自分のレベルに合う高校を受験しろ」と。それを機に、映像授業の録画をわからないところまでさかのぼってやり直しました。あれがよかったね、あれがなかったら終わってた。

ぎん太:科目は物理でした。両親にとがめられてから心を入れ替えて、「ここはわかる、ここはわからない」って整理して友達に聞いたりして理解して、なんとかなりました。その後コロナが明けて対面授業が始まると、母親に「学校で教わった内容を全部説明して」って言われたのです。

母:これで一気に成績が上がったよね。

ぎん太:人に伝えるにはまず自分が内容を理解していないとダメじゃないですか。だから授業をちゃんと聞くようになったんですよね。というか、授業を聞きながら、「母親にこういうふうに説明しようかな」って考えていました。

母:人に説明しようと思うとちゃんと聞いてくるし、内容を頭の中でしっかりまとめて表現しないと意味がわからないってなるから。

ぎん太:でも、その後高校に入ってから、だんだんめんどうになって母に説明する勉強法をやめたんです。そしたら成績が下がってしまって・・・。

ぎん太:だけど、授業の聞き方や勉強の仕方はその時の経験でわかっていたので、人に説明するつもりで勉強して自分で成績をあげることができました。

子どもが興味を持ったものを与えるのがおうち学習のポイント

――――おかあさんが絶妙なタイミングで興味のあるものをさっと出してくる。それもちょっと難しくて覚えれば気持ちのいいものを、適切にお子さんたちに示してこられたから、ここまで塾なしでうまくできたのではないでしょうか。なぜそんなに上手に提案できたんですか。

母:「子どもが喜ぶことを第一に」考えてきたからかな。たとえば本を与えるときも、これはハマって読んでいるな、という本もあれば、与えてみたけれどあまり興味を示さないときもあります。それはしょうがないので押しつけない。

意識しているのは、「何周か読むたびに新しい発見があるもの」を選ぶこと。例えば、学習漫画などは一周目で内容を全て理解するのは難しいけれど、まずは楽しく読むことができます。二周目以降からはもっと詳細まで目を通すようになるので読むたびに新たな学びがあると思います。

ほかにも、子どもの表情を見て、興味を持ったものはどんどん与えるようにしています。与えるものは本だけに限らず、博物館やイベント、おもちゃなどさまざまです。よく子どもを見ること、これに尽きるのかも知れません。

――勉強は苦しくてつらいものではなく、「楽しくてやればほめられるもの」にしてきたぎん太さんのお母さん。就学前でも高校生でもこの基本を変えずに接することが大事なのですね!

ぎん太さんが教える辞書の使い方もチェック

お話を聞いたのは・・・

母親が授けてくれた遊びの中で学ぶ勉強法で、ほぼ塾なしで開成中学に入学。現在高校を卒業して医大生に。『偏差値40台から開成合格! 自ら学ぶ子に育つ おうち遊び勉強法』(講談社)が好評発売中

ぎん太さんのブログは>>こちらから

ぎん太、コンちゃん、ポンちゃん3人兄弟の母。年の離れた3人を育てる中で、遊びの中に学習を取り入れ、子どもたちを勉強好きにさせる。

お母さんのブログは>>こちらから

取材・文/三輪 泉