歯ぐきはどうして腫れるの?

歯ぐきの腫れと言えば、歯ぐきに膿がたまる大人の歯槽膿漏(しそうのうろう)、いわゆる「歯周病」が思い浮かぶ人が多いと思いますが、子どもでも同じような腫れが生じることが明らかにされています。

歯ぐきの腫れにはさまざまな原因がありますので、詳しく見ていきましょう。

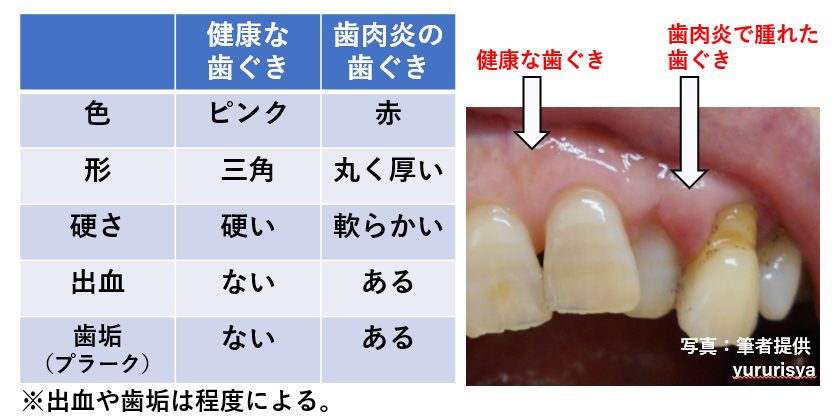

歯肉炎(歯周炎)

歯ぐき(歯肉)に炎症が起きたもので、子どもから大人まであらゆる年齢層に認められます。炎症の5大徴候(症状)として、次のものが挙げられます。

・腫張(しゅちょう、腫れのこと)

・疼痛(とうつう、強い痛みのこと)

・発赤(ほっせき、赤くなること)

・熱感(熱を持って熱くなること)

・機能障害(本来の機能が果たせないこと)

このように「腫れ」の症状は炎症症状の一つです。歯肉炎の一番の原因は磨き残しの歯垢(プラーク)によるもので、歯周病菌などの細菌により引き起こされた炎症が主体です。

令和4年の厚生労働省の調査では10~14歳の40.2%に歯ぐきからの出血が認められ、子どもでもすでに歯肉炎が常態化していることが分かりますが、歯肉炎が進行して歯を支える骨(歯槽骨)が溶け始める「骨吸収」に至ると歯周炎となり、大人の歯槽膿漏へ移行していきます。

上図1のように歯肉炎(歯周炎)による腫れは、歯と歯ぐきの境界部にある歯周ポケット周辺に見られるのが特徴で、発赤があり、歯ブラシを当てると痛みや出血を生じます。

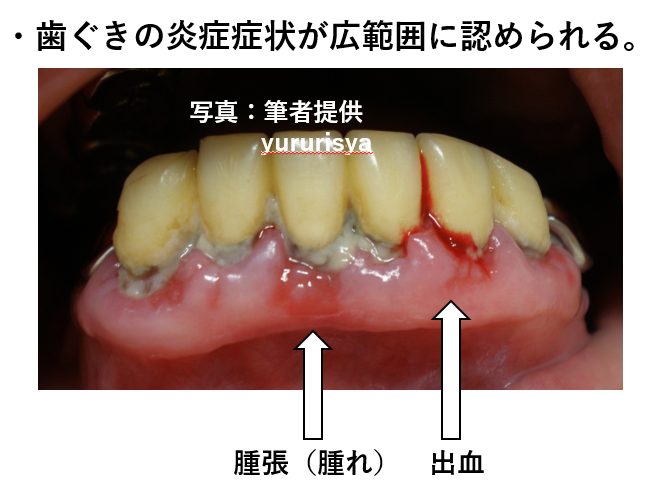

子どもでも歯ぐきに膿がたまると口臭の原因にもなり、重症化すると下図2のように出血や腫れが拡大し、抗菌薬(腫れ止め)の処方が必須になります。

萌出性(ほうしゅつせい)歯肉炎

乳歯や永久歯が生える時に生じる歯肉炎で子どもを中心に見られますが、大人になって親知らず(智歯:ちし)が生える時にも起きることがあります。(関連記事はこちら≪)

歯の萌出自体による歯ぐきの炎症もありますが、永久歯が生えてくることで乳歯がグラグラになり、歯磨きしにくくなった結果、磨き残しの歯垢(プラーク)が原因となる歯肉炎が起きることもよくあります。

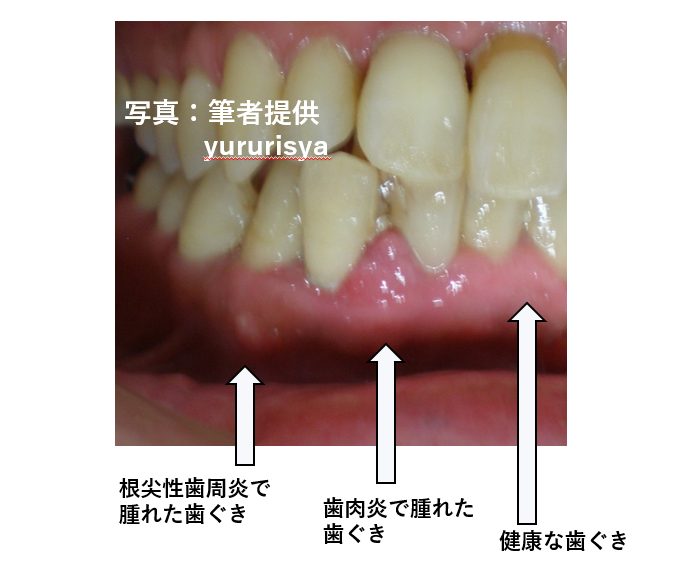

根尖性(こんせんせい)歯周炎

歯の中の歯髄組織(神経や血管などを含む)が、虫歯による細菌感染により腐敗した場合に生じ、歯の歯根に相当する部分が腫れるのが特徴です(図3)。

痛みがないことも多いので放置されることも少なくないですが、子どもの乳歯の場合、重篤なケースでは永久歯の色などにも影響することがありますので注意が必要です。

歯の根の先端辺りの歯ぐきに腫れを見つけたら、痛みはなくても、速やかに歯科医院を受診するようにしましょう。

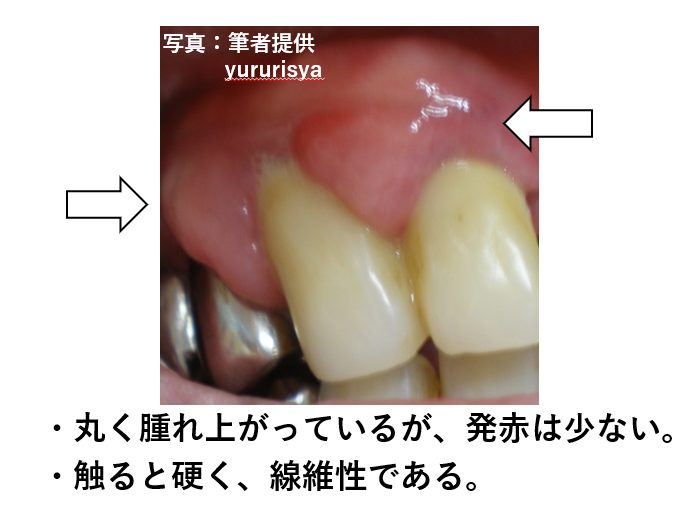

骨隆起

図4のように下顎の舌側(歯の内側)や上顎の口蓋正中部(上顎の真ん中辺り)にできる骨の膨らみで、口腔粘膜のすぐ下に骨があるため、触ると硬い感触があります。

複雑な形状に膨らむこともあり、一見すると悪い病気のようにも見えますが、顎にかかる力のバランスなどの影響で発生した単なる骨の膨隆ですので、特に病的なものではありません。ひどい場合は口腔外科で骨を取り除く手術をすることもまれにはありますが、大半はそのまま経過観察します。

遺伝的な要素も関係し、親に骨隆起がある場合は子どもにもできやすい傾向にあります。

歯ぐきの腫れに対する対処法は?

では、腫れた歯ぐきがある場合、どのように対応したらいいのでしょうか。

原因に応じた処置を行う

歯ぐきが腫れる原因に応じて対応することが大切で、歯垢(プラーク)が原因であれば、歯磨きを徹底することが基本です。

歯周病菌が歯と歯ぐきの境界部に蓄積すれば、細菌と戦うために白血球などの免疫細胞が血液を介して集まってくる結果、腫れという症状を引き起こします。そして、免疫細胞や死んだ細菌、破壊された歯周組織などが白~黄白色の膿(うみ)として排出されます。

腫れは細菌などの外敵に対する体の防御反応ですので、腫れが起きること自体は正常な体の営みです。

一方、萌出性歯肉炎は、歯が完全に萌出するのを待つのが基本ですが、同様にブクブク消毒および抗菌薬の使用も必要に応じて行いましょう。

根尖性歯周炎による腫れは、歯の中の歯髄組織が腐敗していますから、この傷んだ歯髄を取り除いて歯根の中を消毒する治療が必要です。

また、骨隆起自体は基本的に処置は不要ですが、隆起が大きく歯磨きしにくいこともあるので、気を付けて磨くようにしましょう。

必要に応じて抗菌薬(腫れ止め)や含嗽薬(うがい薬)などの薬を使用する

腫れが強い時は通常、炎症の5大徴候を併発しているため、痛みが出たり食事に不自由が出たりしてQOL(生活の質)が妨げられていれば、腫れの症状は抗菌薬(腫れ止め)を服用するなどして抑える必要があります。

ですから、歯ぐきが大きく腫れている時は、抗菌成分が含まれる消毒用のうがい薬でしっかりブクブクうがいをするとともに、必要に応じて歯科や小児科で抗菌薬(腫れ止め)を処方してもらって下さい。

腫れた歯ぐきは、できるだけ刺激しない

腫れている歯ぐきは、できるだけ歯ブラシを当てないようにしましょう。

腫れている歯ぐきは浮腫性で力が加わると容易に傷付きやすくなっており、歯ブラシを無理に当てると痛みや出血を伴いやすいだけでなく、子どもが歯磨きを嫌がる原因になりかねません。

もし、たまった歯垢(プラーク)が気になるならば、清潔なガーゼ等で優しくぬぐい取るなどして歯面をキレイにしましょう。

薬が原因で歯ぐきが腫れることもある

薬物性歯肉増殖症と呼ばれる病態があることが知られています。

高血圧症の治療薬であるカルシウム拮抗薬やてんかんの治療で用いる抗てんかん薬、さらに免疫抑制剤といった薬剤の中で特定の薬剤を使用している人に副作用として起きる歯ぐきの腫れで、子どもから大人、高齢者まで幅広く認められます(図5)。

この腫れの特徴として、歯と歯の間の部分(歯間乳頭)を中心に歯ぐきが腫れていきますが、細菌性の腫れと異なり、血液成分でなくコラーゲン線維を豊富に含む歯肉組織であるため、歯ぐきの色はあまり赤くありません。しかし腫れが大きく、歯磨きに悪影響が出て歯垢(プラーク)が蓄積すれば、細菌性歯肉炎のように赤くなることもあります。

この歯肉肥大は若い人ほど、あるいは薬の服用量が多いほど、歯磨きが不良な人ほど重症になる傾向があるため、抗てんかん薬を使う子どもなどは特に要注意です。

薬剤の変更により症状が改善することがありますが、慢性的に腫れて線維化した硬い歯ぐきは、なかなか元のように回復しないことも少なくありません。

重度な場合は歯が完全に歯ぐきに埋もれて見えなくなり、日常生活に支障が出ることがあるため、麻酔をして「歯肉切除術」という外科手術で腫れた歯ぐきを取り除くこともあります(健康保険が適用されます)。

薬剤の変更の可否など、内科や小児科などの主治医とよく相談して対応するようにしましょう。

* * *

以上より、子どもの口の中に歯ぐきの腫れを見つけたら、慌てず速やかに、まずは歯科医院を受診するようにしてくださいね。

こちらの記事もチェック

記事執筆

島谷浩幸

参考資料:

・厚生労働省:令和4年歯科疾患実態調査結果の概要.

・國松和司ほか:薬物誘発性歯肉増殖症の基礎と臨床.岩医大歯誌32;1-10,2007.