歯の数が睡眠時間に関係する

睡眠時間は長すぎても、また逆に短すぎても健康的に良くないことが知られています。

2018年に東北大学の研究グループが報告した内容によると、歯の数と睡眠時間の関係性について調査を行いました。

この研究は、65歳以上を対象に行った日本老年学的評価研究(JAGESプロジェクト)の2010年度調査を使用し、20548名から回答を得ました。

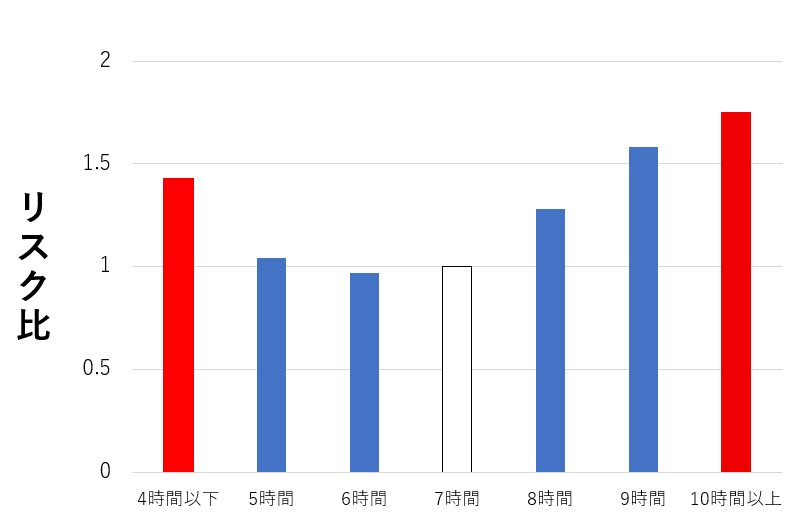

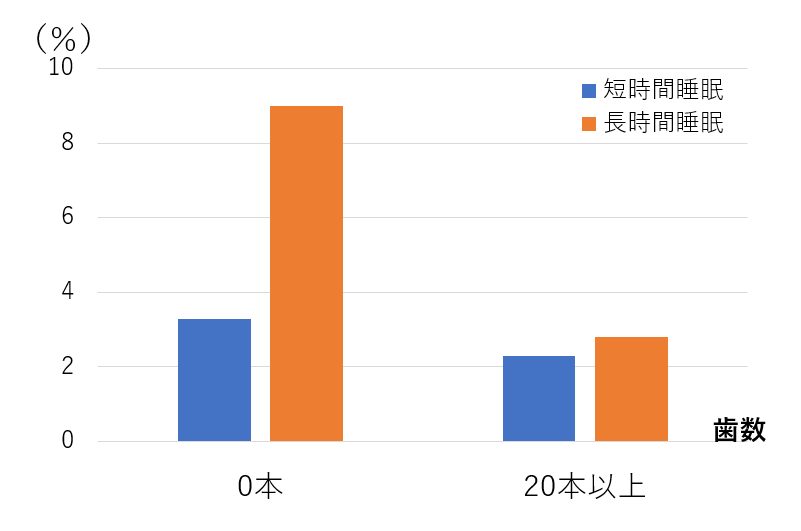

その結果、歯が20本以上ある人と比較して、歯がまったくない人では短時間睡眠(4時間以下)のリスクが約1.4倍となり、長時間睡眠(10時間以上)のリスクが約1.8倍になりました(上図1)。

つまり、歯が少ない高齢者は、短時間睡眠または長時間睡眠になるリスクが高いことが明らかになったのです。

同様に歯が1~9本しかない人でも0本の人ほどではないにせよ、短時間睡眠と長時間睡眠のリスクがともに上昇しました。

一方、歯が0本の人と20本以上の人で不良睡眠(短時間睡眠と長時間睡眠)の割合を調べたところ、歯が0本の人でともに高くなりました(下図2)。

歯数の睡眠時間への影響のメカニズムとして、歯が0本の人では下の顎が上方回転し、気道に影響を与えて睡眠時の呼吸を妨げる可能性があると言われています。

適正な睡眠時間を確保するために、より多くの歯を残存させることが大切なのです。

ドライマウスは睡眠の質を低下させやすい

口やのどの渇きを訴えて水分を摂取するために覚醒する状態を「睡眠関連口腔乾燥」(夜間口腔乾燥症)といいますが、夜だけではなく一日を通して唾液の分泌が減少するドライマウス(口腔乾燥症)でも、睡眠への影響があることが知られています。

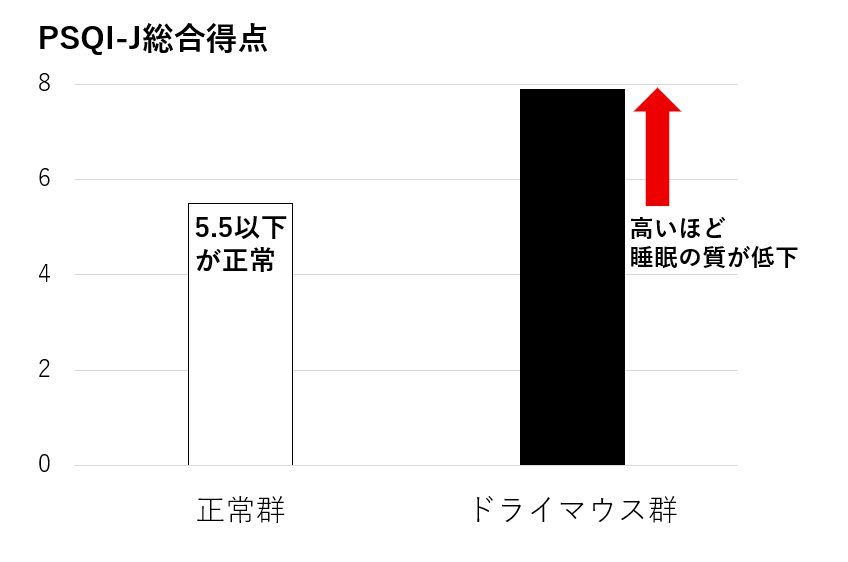

2014年に鶴見大学歯学部の研究グループが報告した内容によると、同大学附属病院のドライマウス外来を受診した患者362名(男女、平均年齢60.3歳)を対象に、口腔乾燥と睡眠の質との関連について調べました。

この調査では、アメリカのピッツバーグ大学で開発された睡眠の質に関する自己記入式質問票の日本語版(PSQI-J)が使用されました。

その結果、ドライマウス群でPSQI-Jの総合得点が高くなって睡眠の質の低下が認められ(下図3)、64.1%の人に睡眠の不具合が及ぶことが明らかになりました。

ところで、子どもでもストレスや緊張にさらされる機会が増えたり、薬の副作用によってドライマウスになる可能性があるほか、軟らかい食べ物を好んで噛む回数が減ると唾液分泌が減少します。

唾液が減ると虫歯菌や歯周病菌などの病原細菌を洗い流す自浄作用が弱まり、唾液に含まれる抗菌物質の作用も働きにくくなる結果、虫歯や歯周病になるリスクが上がります。

このように口の中の環境を整えるだけではなく、睡眠の質を上げるためにも、しっかり咀嚼して食事し、唾液で口が潤いやすい生活習慣を心掛けましょう。

子どもの睡眠と歯の関係は?

厚生労働省によると、推奨する各年代の睡眠時間は、1~2歳児で11~14時間、3~5歳児で10~13時間、小学生で9~12時間、中学生・高校生で8~10時間としています。

子どもでは顎骨の成長に伴い、歯の数や歯並び、噛み合わせなど、口の中の環境が劇的に大きく変化します。

そのため、その過程でブラキシズム(歯ぎしりや食いしばり)<関連記事はこちら≪、SAS(睡眠時無呼吸症候群)<関連記事はこちら≪ といった問題も起きやすくなっており、睡眠の量や質に影響を受けやすくなっています。

これに関連して、2008年に神奈川歯科大学の高次脳・口腔科学研究センターなどの研究グループが報告した内容によると、小児における睡眠習慣と歯ぎしりとの関連性について調査を実施しました。

この研究では、東京都品川区の小学生児童3006名を対象としました。

その結果、平日の睡眠時間は学年が上がるごとに減少する傾向が見られましたが、低学年児童では歯ぎしり率だけでなく、強い歯ぎしり(severe bruxism)の割合が高いことが明らかになりました。

適度な歯ぎしりはストレス発散というプラス面の効果もありますが、ひどい歯ぎしりは睡眠の質を低下させ、しばしば睡眠の中断を引き起こします。

睡眠の質の悪化は日中の疲労感を強め、集中力の低下や気分の不良につながることもあります。さらに、強い歯ぎしりが長期間に及ぶと歯の摩耗(咬耗)や欠損の原因になり、噛み合わせが不安定になって顎関節症になるリスクも上がります。

もちろん歯や口の状態だけが睡眠の量と質に影響するのではありませんが、夜型の生活習慣がある子どもや睡眠時間の短い子どもは虫歯になりやすいことが分かっています。

低学年児童の良質な睡眠と健やかな成長のために、早寝・早起きの習慣は特に大切にしましょう。

▼詳しくはこちら

睡眠の質が高い人は、歯科検診の頻度も高い?

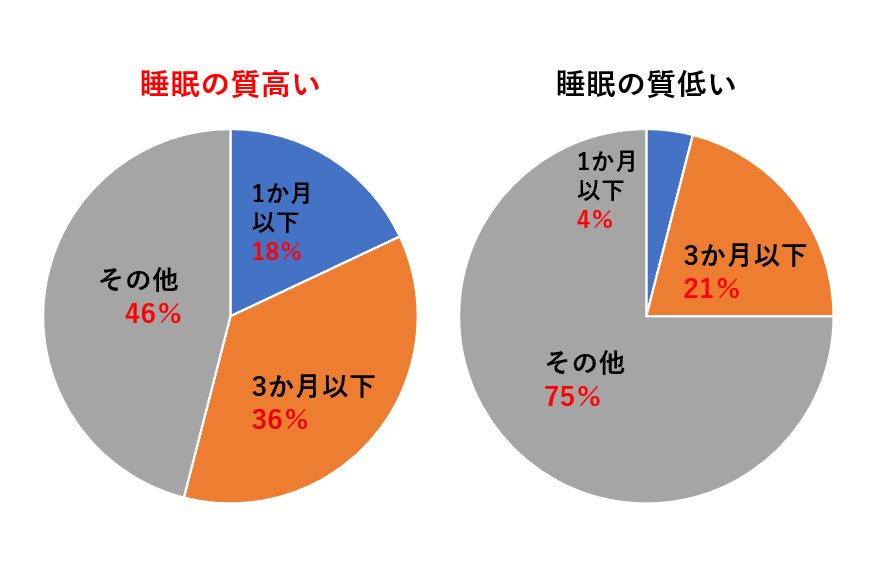

2024年に報告されたインターネットによるアンケート調査では、20~60歳代の男女500人を対象として、睡眠と歯科検診との関連性が調べられました。

その結果、睡眠の質が高いと感じている人のうち、過半数(54%)の人が3か月以内の頻度で検診を受けていると回答しましたが、睡眠の質が低いと感じている人は3か月以内の検診頻度がわずか20%にとどまり、検診頻度に違いがあることが大きく浮き彫りになりました(下図4)。

歯科検診自体が直接、睡眠の質に影響するわけではないですが、定期的に歯科検診のために歯科医院へ通う人は予防医学全般に対する意識やモチベーションが高く、その結果として健康的な良質の睡眠ができている可能性が示唆されたと言えるでしょう。

「睡眠負債」には要注意

近年、予防医療の重要性が増す中で、学術的には日本睡眠歯科学会が設立されるなど睡眠と歯科との関わりが注目される一方で、2017年の新語・流行語大賞のトップテンに「睡眠負債」がランクインするなど、睡眠と心身の健康との関係性は一般の人々にも浸透してきています。

「睡眠負債」とは、慢性的な睡眠不足が続き、その負債が蓄積されて心身へ支障をきたしている状態のことです。

その症状として、日中に眠気がある、あくびがよく出る、疲れがとれない、記憶力が落ちる、注意力が散漫になる、うつ症状が出る、情緒不安定になる、など多岐にわたります。

人それぞれのライフスタイルがあるために睡眠不足はなかなか解消できないものですが、例えば、眠る前にコーヒーなどのカフェイン摂取は控える、起きてすぐの歯磨きで目覚めをスッキリさせるといった、ちょっとした毎日の習慣で睡眠のメリハリを持たせることもできます。

睡眠負債をためないように、日頃から意識して睡眠時間を確保するようにしましょう。

* * *

年度の変わり目で何かと忙しい春の時期ですが、良質な睡眠習慣は健康の基本であることを再認識し、ぐっすりと心地良い春眠を心掛けたいですね。

こちらの記事もチェック

記事執筆

島谷浩幸

参考資料:

・Koyama S et al: Sleep duration and remaining teeth among older people. Sleep Medicine(2018年8月10日掲載).

・池田裕子ほか:ドライマウス患者における睡眠の質の評価とその低下に関連する因子.歯薬療法33(1);10-17,2014.

・厚生労働省:健康づくりのための睡眠指針の改訂について(案).

・高原円ほか:小児における睡眠習慣と歯ぎしりに関する調査.日心;1148,2008.

・WHITE CROSS:歯科検診と睡眠に関する実態調査.2024.

・「現代用語の基礎知識」選:ユーキャン新語・流行語大賞.2017.